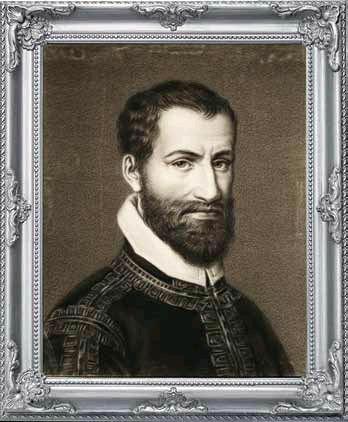

帕萊斯特里那

周曉斐

“帕萊斯特里那的聲望在音樂歷史中是無可比擬的。”這句話出自《格羅夫音樂與音樂家大辭典》。參加過音樂考試的人都知道,沒有誰像帕萊斯特里那那樣備受尊崇,值得研究。無疑,在作曲家中,帕萊斯特里那的影響力無人可及,即便是令人耳熟能詳的貝多芬或者瓦格納,他們的音樂風格也沒有如此細致地關聯到他們的生活細節,也不像帕萊斯特里那這樣成為一段音樂歷史的完美典范。世界上最善于游說的機構——天主教會,也不曾試圖為后人精確地保留貝多芬或瓦格納的音樂風格。

然而,近幾代人卻對帕萊斯特里那的音樂持懷疑的態度。我們不喜歡被告知要去崇拜什么,我們所受教育的一部分是告訴我們要跳出教學框架去思考。在多年研習文藝復興復調音樂之后,我發現帕萊斯特里那的音樂是最好的。如果要做個比較,那應該將他和J.S.巴赫相比:他們都擁有純熟的技巧,因此他們的成就和音樂表達從未有失水準。這樣的評價對拉索(Lassus)和亨德爾都不適用。有人說帕萊斯特里那的音樂風格因為太過樸實而無法準確表達,但也有人認為,盡管巴赫可以將對位用在許多不同的結尾,但帕萊斯特里那幾乎無所不能。

人們對帕萊斯特里那有兩點誤解:一是認為他的音樂風格是與生俱來的完美,從他寫下的第一個音符到最后一個音符,這種風格幾乎不會改變;二是認為他是“宗教音樂的拯救者”。“拯救者”這一說法源自他的朋友教皇馬塞勒斯二世(Marcello Cervini degli Spannochi),后者熱衷于改革教會里那些過時的音樂。教皇的改革目標之一是改寫那些洋洋灑灑幾頁紙但沒有韻律的復調音樂,這些音樂的歌詞也是模糊聽不清的。教皇要求帕萊斯特里那創作一種彌撒形式的作品,這種彌撒曲要有簡潔的音樂,歌詞是重要的一部分,同時也必須是一部偉大的藝術作品。頗具諷刺意味的是,雖然最終完成的《教皇馬塞勒斯彌撒》(Missa Papae Marcelli)中主要的《榮耀經》和《信經》的唱詞是以音節的方式來創作(一個音符一個音節),可能對說服紅衣主教復調音樂仍可以在做禮拜時使用有所幫助,但其他的樂章卻不是這樣創作的。這種音樂風格后來也成為了浪漫主義時期音樂的典型,在帕萊斯特里那去世后,作曲家漢斯·費慈納(Hans Pfitzner)在他1917年的歌劇《帕萊斯特里那》中運用了《垂憐經》里的動機,描寫天使對絕望的作曲家的吟誦——這正是曾經不被看好的音樂風格。

這種浪漫主義手法也影響了我們對帕萊斯特里那作曲技法的認識。在西方音樂歷史中,他的確具有自己一貫嫻熟的作曲方法,但并不是說這種方法就不曾有所發展。這也是后世音樂評論者幾個世紀以來一直談論的焦點。比如在一場激烈的爭論中,一方支持蒙特威爾第的“現代風格”,另一方是強烈支持帕萊斯特里那“舊風格”的傳統主義者。到了1725年,奧地利作曲家約翰·福克斯(Johann Fux)在一部關于作曲技巧的巨著中寫道:“帕萊斯特里那是音樂之光……我所有關于音樂的知識都來自于他,我不會停止對他的敬仰。”

為什么帕萊斯特里那有如此大的影響呢?原因是他的整個人生和羅馬密不可分,當天主教會經受改革的考驗時,帕萊斯特里那代表了當時的文化。他的地位很獨特,是一個本地出生的卓越作曲家。當時意大利其他作曲家要么是弗萊芒(Flemish)人要么是西班牙人。直到十七世紀,在蒙特威爾第的帶領下,許多意大利人才發出了他們自己的聲音。所以在這種環境下,帕萊斯特里那的音樂實質上是弗萊芒式訓練的成果,但是他仍然很好地向紅衣主教呈現了傳統天主教的音樂風格。

另外,在音樂方面,到了十六世紀中葉,當時特利騰大公會議(Council of Trent)內部動蕩不定,而四十歲的帕萊斯特里那已經是一位音樂大師了。他仔細研究了不同的作曲家,并且堅定地希望用自己的知識完成一本音樂字典。他還很快創立了一種作曲流派,事實上當時有兩種流派,因為還有少部分可以與他匹敵的弗萊芒作曲家在意大利(拉索在慕尼黑)。當巴赫抄下并重寫維瓦爾第為四把小提琴所作的協奏曲時,帕萊斯特里那便將若斯坎的《經文歌》(motet Benedicta es)改編成了一部模擬彌撒曲:添加了更符合時代性的語言。因此,帕萊斯特里那的優勢在于收集并創新音樂,而并非蒙特威爾第那樣的改革者。

沒有人可以完全像帕萊斯特里那做的這樣,也沒有人可以解釋為什么他這么早就達到了如此水平,以至于在之后的四百五十年中成為了人們討論的話題。其原因是他的音樂很難被劃歸為一個特定時期,尤其是他的彌撒作品,這些作品的模仿形式解釋了帕萊斯特里那風格的來源。

然而在十六世紀中葉,帕萊斯特里那已經掌握了所有重要的弗萊芒派作曲技法,包括模進和卡農等,可以創作復雜結構的作品,這為后來的音樂風格奠定了基礎。但是在反宗教改革運動的影響下,也許是受他朋友、未來的教皇馬塞勒斯的影響,帕萊斯特里那的音樂漸漸地變得更短小,歌詞也更為簡潔。這是一種少用對位法但更具歌唱性的音樂形式。

帕萊斯特里那樂于創作令人高興的音樂。許多作曲家認為創作懺悔的音樂比歡樂的音樂要容易:情感上不和諧的語言仿佛手到擒來。通過仔細地控制聲響以及運用一種清晰的復調音樂織體,帕萊斯特里那的音樂非常吸引人。最經典的例子就是六聲部的作品《Tu es Petrus》中的一句“claves regni caelorum(天堂的鑰匙)”。另一個例子是為兩個合唱團而創作的《Magnificat Primi Toni》,里面包含的和弦使人疑惑:為什么一連串不經裝飾的和弦可以如此吸引人?

即使在創作歌詞比較灰暗的作品時,帕萊斯特里那還是傾向于避免更加明顯的情感沖突:極度的不和諧以及藝術性的半音階。帕萊斯特里那喜歡在和聲中運用清晰的音色,這樣可以更自然地去演唱歌詞。在作品《Tribulationes civitatum》中,訴苦的情感是慢慢積聚的,并不突兀。此外,作為一個天主教徒,帕萊斯特里那似乎總是尋求積極的一面而不是消極的一面,因此,在他那部妙不可言的《圣母悼歌》(Stabat mater)的結尾中,不是以沉重而冗長的音樂來結束,而是給人一種猶如榮耀的光輝一閃而過的結尾。

所以,就像在頌歌《Magnificat Primi Toni》以及在后續無數的作品中,聽眾可能都會疑惑為何一連串沒有經過裝飾的和弦可以如此引人入勝。因為帕萊斯特里那不必依賴他年輕時學習的弗萊芒樂派的創作風格,并像每個天才音樂家一樣,可以將最簡單的知識發揮到極致,產生最偉大的影響。他的音樂是簡潔的體現,即便對后世來說,帕萊斯特里那的音樂也是備受尊敬的。