氯吡格雷與阿司匹林聯合對復發性腦梗死患者血小板聚集率影響觀察

孔令華 孟憲良 賈彥麗 李芹 朱愛萍

氯吡格雷與阿司匹林聯合對復發性腦梗死患者血小板聚集率影響觀察

孔令華 孟憲良 賈彥麗 李芹 朱愛萍

目的 探討氯吡格雷與阿司匹林聯合應用對復發性急性腦梗死患者血小板聚集率的影響。方法 120例神經內科病區住院患者中檢出的復發性急性腦梗死患者,隨機分成治療組與對照組, 各60例。治療組給予氯吡格雷與阿司匹林聯合抗血小板聚集治療, 對照組僅給予阿司匹林治療, 治療7~14 d后,觀察兩組血小板聚集率相關指標。結果 治療組與對照組比較, 其血小板聚集率改善差異有統計學意義(P<0.05);治療14 d后, 治療組阿司匹林抵抗例數少于對照組(P<0.05)。結論 氯吡格雷與阿司匹林聯合對復發性急性腦梗死患者血小板聚集率改善療效優于單用阿司匹林, 同時減少阿司匹林抵抗(AR)出現, 故臨床對此類患者可考慮聯合抗血小板聚集治療。

氯吡格雷;阿司匹林抵抗;血小板聚集率

腦血管病是嚴重危害人民群眾健康的常見病、多發病,目前全世界正面臨腦梗死 “大流行” , 自1990~2010年, 腦梗死導致的病死率已達 26%, 占所有疾病導致的傷殘調整壽命年的 19%, 腦梗死已成為全球第二大致死原因和第三大影響傷殘調整壽命年的原因。在中國每年有 150 ~200 萬新發腦梗死患者, 其中復發性腦梗死已占據了可預防腦梗死的25%~30%。復發性腦梗死通常為缺血性并可產生較高的致殘、致死率以及醫療費用[1], 故復發性腦梗死是危害人民群眾健康的重要疾病, 不僅消耗大量的醫療、經濟資源, 同時也給患者帶來難以估量的生活障礙。近20年來在腦梗死領域出現超早期靜脈溶栓、動脈溶栓、血管介入及抗栓、中醫中藥等綜合治療方法, 針對不同發病機制、基因易感性等方面進行了大量的研究和試驗, 其中抗血小板聚集治療是目前血管治療中最常見的預防不良事件的有效措施, 但腦血管治療過程中對聯合抗血小板聚集治療尚缺乏系統、大樣本的研究。本試驗旨在氯吡格雷聯合阿司匹林對復發性腦梗死患者干預后, 其血小板聚集率改變程度并進一步分析獲得。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013年10月~2014年9月在本科住院的復發性腦梗死患者120例,所有病例均符合2010版《中國急性缺血性卒中診治指南》診斷標準[2], 隨機分成治療組和對照組, 每組60例, 治療組中男32例, 女28例, 年齡41~75歲, 平均年齡(59.7±6.8)歲, 對照組中男32例, 女28例,年齡42~75歲, 平均年齡(60.4±7.5)歲;兩組在年齡、性別構成、職業、血甘油三酯(TG)、膽固醇(CHO)、葡萄糖(GLU)、低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C)水平及原發疾病等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 治療組在常規治療基礎上給予氯吡格雷與阿司匹林聯合抗血小板聚集治療。對照組則在常規治療基礎上應用阿司匹林單藥抗血小板聚集治療。服用方法氯吡格雷75 mg/d, 1次/d;阿司匹林:200 mg/d, 1次/d, 連服3~5 d, 然后100 mg/d, 1次/d, 療程均為14 d。

1.3 觀察指標

1.3.1 記錄入院治療前、治療7、14 d后, 各組患者血小板聚集率數值, 血小板聚集儀采用美國海倫娜公司生產的PACKS-4型。

1.3.2 對發生不良事件如紫癜、消化道反應及出血性卒中等事件, 詳細記錄其發生、處理經過及預后情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件處理數據, 計量資料以均數±標準差(x-±s)表示, 實施t檢驗;計數資料以率(%)表示, 實施χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

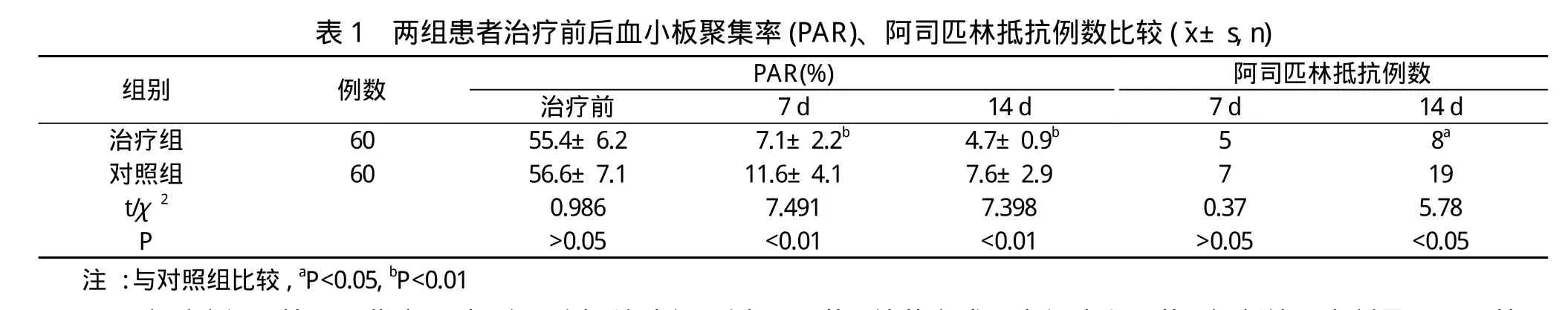

2.1 治療7 d及14 d后, 治療組與對照組比較, 兩組血小板聚集率改善差異均有統計學意義(P<0.01)。見表1。

2.2 治療7 d后, 治療組阿司匹林抵抗病例數明顯降低, 但兩組比較差異無統計學意義(P>0.05);治療14 d后, 治療組阿司匹林抵抗病例數明顯降低, 兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

表1 兩組患者治療前后血小板聚集率(PAR)、阿司匹林抵抗例數比較( x-±s, n)組別 例數 PAR(%) 阿司匹林抵抗例數治療前 7 d 14 d 7 d 14 d治療組 60 55.4±6.2 7.1±2.2b 4.7±0.9b 5 8a對照組 60 56.6±7.1 11.6±4.1 7.6±2.9 7 19 t/χ2 0.986 7.491 7.398 0.37 5.78 P>0.05 <0.01 <0.01 >0.05 <0.05注:與對照組比較, a P<0.05, b P<0.01

2.3 不良反應記錄情況 紫癜:對照組3例, 治療組4例,檢測血凝指標無異常, 未做特殊處理;消化道出血:對照組6例, 治療組7例, 治療組停藥2例, 余加服質子泵抑制劑,痊愈。治療組與對照組均無出血性腦梗死病例出現。

3 討論

抗血小板聚集藥物作為急性腦梗死治療過程中必備藥物, 其臨床療效和二級預防效果已得到了大多數臨床醫師的認可。其代表性藥物阿司匹林問世距今已有100多年的歷史,早期一直用于解熱、鎮痛和消炎作用。阿司匹林抗血小板聚集的作用機制是通過抑制垂體生長激素(PGH)合成酶, 抑制血栓素A2(TXA2)的合成及其誘導的血小板聚集而發揮治療作用。在實際臨床工作中含此類成分的藥物長期大量、不規律應用(如治療風濕熱、心絞痛、心肌梗死、急性腦梗死等),使用過程中阿司匹林劑量不足或阿司匹林敏感性降低造成大量患者出現阿司匹林抵抗現象。抵抗現象越來越明顯, 其療效就越差。阿司匹林抵抗的發生不僅使患者不能在防治中獲益, 而且還承受著藥物不良反應及經濟負擔, 因此了解阿司匹林抵抗在臨床上具有一定的指導意義[3]。目前將阿司匹林不能同時阻斷環氧化酶途徑和環氧化酶旁路定義為阿司匹林抵抗, 阿司匹林的抗血小板聚集效果在許多腦梗死患者療效較差, 因此在動脈粥樣硬化患者治療過程中導致的阿司匹林的失效也引起了廣泛的關注。有關文獻指出, 在處理阿司匹林抵抗方面目前醫務人員應注意患者個體的情況, 如年齡、體質量指數等, 對血小板更新頻率快的患者可考慮大劑量給藥, 給藥方式可實行晚上服藥, 間斷給予大劑量阿司匹林用藥, 或聯合腺苷二磷酸(ADP)受體拮抗劑, 以充分發揮藥物的抗血小板效應[4]。

盡管聯合抗血小板聚集治療仍存在爭議, 但在某些特定人群中如再發腦梗死患者, 單獨依靠阿司匹林一種藥物以達到抵抗血小板聚集狀態的確有不足之處。而氯吡格雷作為新型抗血小板聚集藥物, 其作用機制是通過阻斷血小板ADP受體, 抑制ADP誘導的血小板聚集[5], 與阿司匹林作用機制完全不同。故在臨床工作中不同作用機制及阿司匹林抵抗現象的出現, 為聯合應用抗血小板聚集藥物的可行性方面提供了依據。本研究中發現治療組氯吡格雷聯合阿司匹林應用后,治療組患者血小板聚集率改善情況明顯優于對照組, 由此可以得出結論, 在復發性腦梗死患者或存在阿司匹林抵抗情況下可考慮聯合血小板ADP受體拮抗劑-氯吡格雷, 進行抗血小板聚集治療。根據文獻報道, 氯吡格雷用于預防動脈粥樣硬化血栓形成事件效果肯定, 成人和老年人的推薦劑量是75 mg/d, 與或不與食物同服;在缺血性腦梗死患者(從7 d~6個月)或確診外周動脈性疾病的患者, 可選擇與阿司匹林合用, 其嚴重出血事件的發生率約為1.4%。存在半乳糖不耐癥、Lapp乳糖酶缺乏癥或葡萄糖-半乳糖吸收不良、遺傳性GYP2C19功能降低的患者對氯吡格雷活性代謝物的全身暴露較低, 抗血小板聚集作用降低, 此類患者應慎用氯吡格雷。此外氯吡格雷和阿司匹林聯合用藥已被證實增加出血風險, 同時可能出現腹痛、消化性潰瘍、便秘、皮疹、中樞和周圍神經系統疾患等多種不良反應。

另外, 在遺傳學上腦梗死可能存在著TXA2R基因易感性, 但也受其他基因和環境等多種因素的影響, 目前對于基因與基因、基因與環境之間的相互作用還不十分清楚, 因此擴大樣本量、加強相關研究很可能為今后腦梗死的預防和治療提供新的策略[6]。

綜上所述, 目前在復發性腦梗死診治過程中, 氯吡格雷與阿司匹林聯合應用方面經驗有限, 氯吡格雷是否替代阿司匹林, 或否該與阿司匹林聯合應用, 應根據實驗室監測血小板聚集功能決定, 并及時調整臨床治療方案, 才可能使缺血性腦血管病患者最大獲益。但在現階段, 對存在阿司匹林抵抗的復發性腦梗死患者, 聯合抗血小板聚集治療仍不失為一種有效的治療方法。

[1]王天瑤,代大偉,范宇威, 等.缺血性腦梗死二級預防中的抗血小板治療及其研究進展.中國臨床神經科學, 2014(5):573-576.

[2]中華醫學會神經病學分會,腦血管病學組急性腦梗死診治指南撰寫組.中國急性缺血性卒中診治指南2010.中華內科雜志2010(43):1-8.

[3]Itoh Y.Antiplatelet and anticoagulation therapy in acute cerebra infarction.Clinical neurology, 2013, 53(11):1172-1174.

[4]易興陽,蘇微微,林靜,等.腦梗死二級預防中阿司匹林抵抗及其與血管事件的關系.中華神經科雜志, 2011, 44(6):375-378.

[5]張立志.氯吡格雷聯合阿司匹林對急性腦梗死患者血漿溶血磷脂酸及酸性磷脂的影響.實用心腦肺血管病雜志, 2012, 20(4)622-623.

[6]王云玲,張丹紅,肖林琴,等.血栓素A2受體基因多態性在腦梗死發病中的作用.中華神經醫學雜志, 2013, 12(11):1081-1083.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.10.077

251700 濱州市中心醫院神經內科

2015-01-22]