泓口大橋自錨式懸索橋加勁梁設(shè)計

郭永建

(中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 武漢 430050)

溧陽市開發(fā)區(qū)泓口大橋,上跨蕪申線III級航道,為航道改線截斷省道S241而增加的橋梁。采用先建橋梁后開挖航道的順序進行。泓口大橋主橋設(shè)計為雙塔自錨式懸索橋,跨徑布置為:10m+42m+102m+42m+10m=206m。主跨主纜理論垂度為17m,理論垂跨比為1∶6;邊跨主纜理論垂度為2.838m,理論跨度為42m,理論垂跨比為1∶14.799。主橋立面布置見圖1。

圖1 泓口橋主橋立面布置(單位:cm)

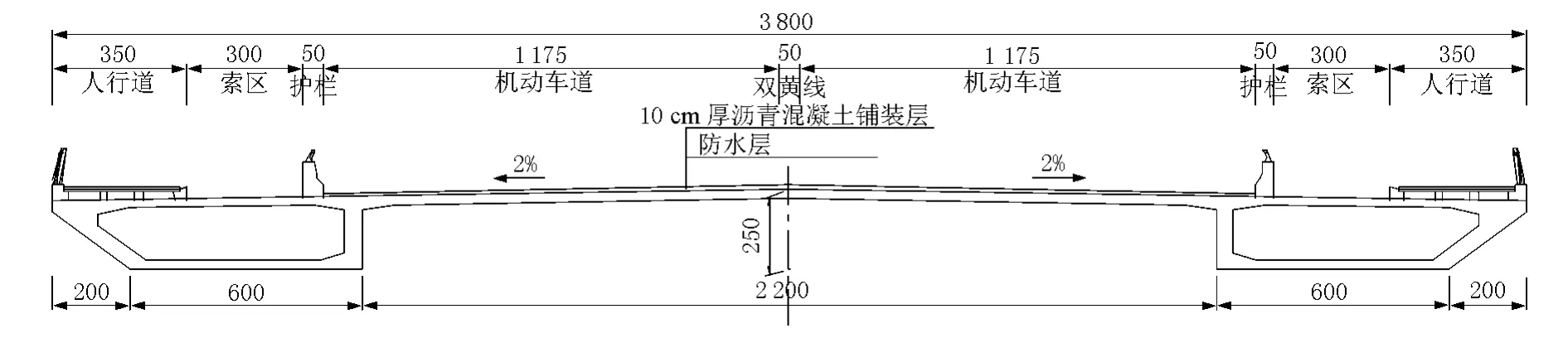

主橋橋面寬38.0m,橫向布置為:3.5m(人行道)+3.0m(纜索區(qū))+0.5m(護欄)+11.75 m(車道)+0.5m(雙黃線)+11.75m(車道)+0.5m(護欄)+3.0m(纜索區(qū))+3.5m(人行道);橋面設(shè)±2%的橫坡。主橋斷面布置見圖2。

圖2 泓口橋主橋斷面布置(單位:cm)

1 主要技術(shù)標(biāo)準

(1)道路等級:一級公路。

(2)設(shè)計車速:雙向6車道,60km/h。

(3)設(shè)計荷載等級:公路-I級。

(4)人群荷載:3.5kN/m2。

(5)通航凈空:III級航道,通航凈空60m×7 m;規(guī)劃駁岸口寬度為70.0m。

(6)地震基本烈度:VII度,地震動峰值加速度:0.1g。

2 結(jié)構(gòu)設(shè)計

2.1 纜索系統(tǒng)設(shè)計

本橋主跨矢跨比為1/6,矢高17m;成橋線形采用分段懸鏈線,空纜線形為懸鏈線。主纜采用預(yù)制平行鋼絲索股,全橋共2根主纜,每根主纜含37束索股,每束索股由91絲直徑4.8mm鍍鋅高強鋼絲構(gòu)成。

吊索采用鍍鋅平行高強鋼絲索,每根吊索由91絲直徑7.0mm鍍鋅高強鋼絲組成。中跨21對吊索、邊跨8對吊索。索夾采用上、下兩半對合形式,由高強螺栓連接。主索鞍與散索鞍均為全鑄鋼構(gòu)件,主索鞍下設(shè)座板以適應(yīng)施工期間主索鞍相對塔頂中心線的頂推,散索鞍下設(shè)盆式滑動支座以適應(yīng)主纜的微量滑動[1]。

2.2 橋塔及基礎(chǔ)設(shè)計

主塔為鋼筋混凝土柱式結(jié)構(gòu),由上、下塔柱及塔頂裝飾罩2部分組成,塔高(從承臺頂面算起)為31.402m,橋面以上塔高為20.482m。塔柱為實心截面,截面尺寸2.5m×3.5m(順橋向×橫橋向)。考慮主塔處支座及受力需要,下塔柱橫橋向靠路線中心內(nèi)側(cè)設(shè)置加寬牛腿,加寬牛腿順橋向?qū)?.0m,橫橋向?qū)?.5m,牛腿頂上布置支座墊石。橋塔采用群樁基礎(chǔ),啞鈴型承臺,單個塔柱承臺下布置9根直徑為1.5m的鉆孔灌注樁。

2.3 加勁梁設(shè)計

2.3.1 加勁梁功能

加勁梁是懸索橋提供結(jié)構(gòu)剛度、保證車輛行駛的構(gòu)件,主要功能是提供橋面支撐和防止橋面發(fā)生過大的撓曲變形和扭曲變形;同時也是承受風(fēng)荷載和其他橫向水平力的主要構(gòu)件。

自錨式懸索橋憑借其優(yōu)化的造型,靈活的跨徑布置,良好的經(jīng)濟效益,于近年來逐漸受到橋梁工程師的青睞。混凝土自錨式懸索橋因加勁梁承受主纜傳遞的強大壓力,節(jié)省了大量預(yù)應(yīng)力構(gòu)造及器具,同時結(jié)構(gòu)剛度增大,在中小跨徑的城市景觀橋梁的選型與設(shè)計中具有很強的競爭力。

2.3.2 加勁梁構(gòu)造

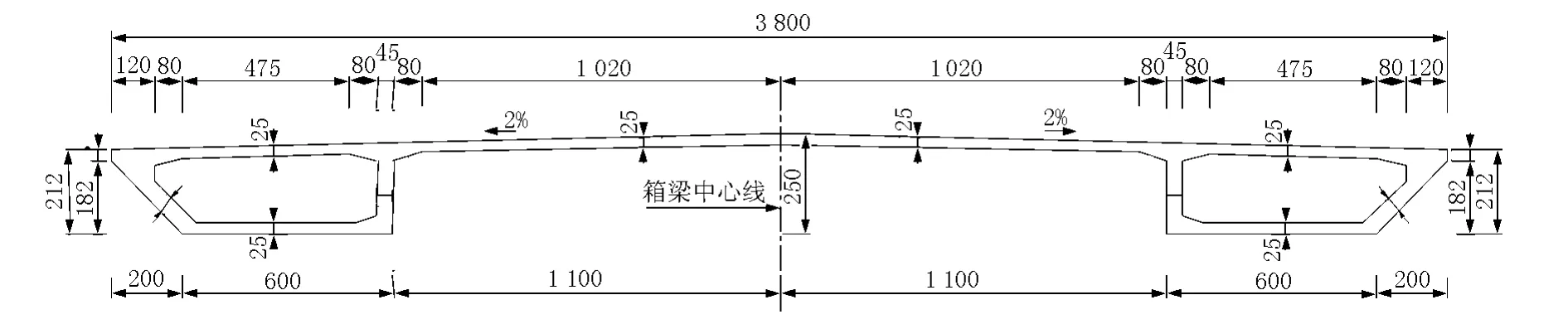

加勁梁為混凝土箱梁,采用C55混凝土[2],雙向預(yù)應(yīng)力體系;邊箱梁截面,主梁全長207.4m(考慮加勁梁的彈性壓縮與收縮效應(yīng),主梁預(yù)伸長1.4m),主梁頂寬38m,橫向設(shè)雙向2%橫坡。加勁梁分為錨跨區(qū)加勁梁和標(biāo)準段加勁梁2大部分。錨跨段加勁梁邊箱采用實體截面,梁高4.2m,與梁端橫梁在構(gòu)造上形成整體,橫梁頂設(shè)牛腿槽口用于放置引橋支座。加勁梁斷面構(gòu)造見圖3~圖5。

圖3 吊索處加勁梁構(gòu)造圖(單位:cm)

圖4 標(biāo)準段加勁梁構(gòu)造圖(單位:cm)

圖5 錨跨段加勁梁構(gòu)造圖(單位:cm)

等高度標(biāo)準段加勁梁長177.0m,加勁梁單個節(jié)段長4.5m。主梁標(biāo)準段中心線處梁高2.5 m,邊箱梁頂板厚25cm,底板厚25cm,外腹板厚45cm,內(nèi)腹板厚60cm。吊索橫向間距28m,縱向間距4.5m,在吊索處設(shè)置橫梁,吊索錨固在邊箱梁底板錨槽內(nèi)。

2.3.3 加勁橫梁構(gòu)造

根據(jù)邊箱梁結(jié)構(gòu)傳力需要加勁橫梁分主塔加勁橫梁、吊索加勁橫梁、輔助墩加勁橫梁、前錨室加勁橫梁。

主塔加勁橫梁關(guān)于橋塔中心線對稱,順橋向距橋塔中心線2.35m,寬1.0m,主塔穿過主梁處,設(shè)有3.7m×2.7m孔洞;吊索加勁橫梁布置在吊索處,寬0.3m;輔助墩加勁橫梁寬2.0m。

在主纜散索鞍后箱梁實體段設(shè)置前錨室,為彌補前錨室腔體對主梁截面的削弱,在該區(qū)邊箱梁之間設(shè)置寬0.3m的錨室區(qū)加勁橫梁。

2.3.4 加勁梁預(yù)應(yīng)力布置

加勁梁為縱、橫雙向預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu),縱向預(yù)應(yīng)力采用Φs15.2-12高強度低松弛鋼絞線。主塔支點截面上緣配置24束Φs15.2-12鋼絞線,下緣配置16束Φs15.2-12鋼絞線;主跨跨中截面上緣配置16束Φs15.2-12鋼絞線,下緣配置24束 Φs15.2-12鋼絞線;所有預(yù)應(yīng)力束均布置在箱梁腹板上、下翼緣有限寬度范圍內(nèi)。

加勁橫梁預(yù)應(yīng)力采用 Φs15.2-17,Φs15.2-19高強度低松弛鋼絞線,布置在橫梁內(nèi),所有預(yù)應(yīng)力孔道均用金屬波紋管制孔。

3 設(shè)計技術(shù)要點

3.1 加勁梁橋面線形及應(yīng)力控制

加勁梁施工過程中應(yīng)注意控制以下內(nèi)容:主梁的脫模狀態(tài)、橋面線形、主梁應(yīng)力[3]。對橋面線形、主纜線形的控制終究是為了保證主梁應(yīng)力的合理。由于混凝土容許應(yīng)力變化范圍非常有限,對混凝土加勁梁進行主梁應(yīng)力的控制是非常必要的。根據(jù)以往經(jīng)驗,如果橋面線形、主纜線形與設(shè)計線形吻合,索鞍頂推次數(shù)和頂推量合理,主梁應(yīng)力就應(yīng)該是合理的。

采用MIDAS Civil軟件進行空間計算分析。其中塔柱與加勁梁采用梁單元模擬,吊桿與主纜采用索單元模擬。由計算結(jié)果可見,加勁梁在成橋及運營階段均處于全截面受壓狀態(tài),截面上緣最大壓應(yīng)力出現(xiàn)在主跨跨中,截面下緣最大壓應(yīng)力出現(xiàn)在對應(yīng)輔助墩位置處,最大壓應(yīng)力均小于規(guī)范限值(17.7MPa)。

3.2 加勁梁錨跨設(shè)計

地錨式懸索橋的理論研究已經(jīng)相對完善且有眾多的研究文獻資料。《公路懸索橋設(shè)計規(guī)范》(報批稿)第八章專門敘述錨碇的設(shè)計和計算方法,但有關(guān)自錨式懸索橋的資料卻不多見[4]。

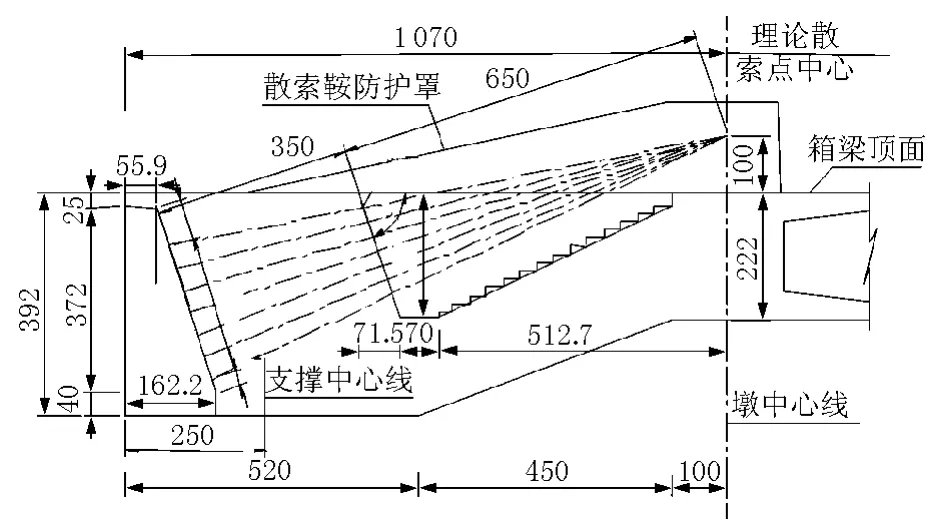

自錨式懸索橋主纜錨固在加勁梁端部,加勁梁承受主纜傳遞的巨大軸向力和較大的上拔力,因此在邊箱梁端部3.2m范圍內(nèi)設(shè)置壓重加勁橫梁,梁端主纜錨固處設(shè)有寬3.0m的錨槽。在錨跨段設(shè)置有前錨室、鍍鋅鋼錨管及后錨室,主纜錨頭直接穿出鋼錨管錨固在梁端壓重橫梁上,主纜錨固構(gòu)造見圖6。

圖6 主纜錨固構(gòu)造圖(單位:cm)

3.3 加勁梁錨跨計算分析

自錨式懸索橋錨跨的設(shè)計是一個重要環(huán)節(jié)。這種錨固方式很難精確計算出錨固區(qū)域的受力情況,只能根據(jù)錨跨實際的受力模式,應(yīng)用空間有限元對結(jié)構(gòu)進行受力分析,并根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整錨跨尺寸,使結(jié)構(gòu)受力更加合理。

針對錨跨應(yīng)力的復(fù)雜狀態(tài),為進一步明確承受較大錨固應(yīng)力的后錨區(qū)應(yīng)力分布及內(nèi)置鋼管孔洞附近的應(yīng)力集中現(xiàn)象,對錨跨采用實體模型進行結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析[5],并根據(jù)不同強度理論對其進行強度校核。模型采用實體單元模擬錨塊混凝土主體,內(nèi)置鋼管采用殼體單元,彼此通過共用節(jié)點連接。

3.4 加勁梁收縮徐變效應(yīng)

大跨徑混凝土自錨式懸索橋需要同時考慮主纜非線性分析和混凝土加勁梁、橋塔收縮、徐變效應(yīng)的影響。由于混凝土自錨式懸索橋加勁梁承受巨大的軸向力,加勁梁、主塔的收縮,錨固點的偏移必然會引起主纜線形發(fā)生變化,從而引起結(jié)構(gòu)內(nèi)力的重分布,這對結(jié)構(gòu)成橋運營階段的受力和線形都是十分不利的。根據(jù)有關(guān)文獻,對已建成的某混凝土自錨式懸索橋,20年后的收縮徐變效應(yīng)導(dǎo)致主梁跨中撓度增大了26%,彎矩增大了25.4%,影響十分顯著[6]。

本橋在設(shè)計階段采用以下措施來減小加勁梁的收縮徐變效應(yīng):①主纜錨固點向邊跨側(cè)預(yù)偏移;通過計算分析,混凝土主梁的收縮、徐變效應(yīng)會使主纜錨點向跨中側(cè)移動3.5cm左右,為了抵消主梁收縮、徐變效應(yīng)的不利作用,在保證纜索系統(tǒng)無應(yīng)力長度不變的情況下,本橋?qū)⒅骼|錨點向邊跨側(cè)預(yù)偏3.5cm,從而使橋塔往邊跨側(cè)預(yù)偏。主纜錨點預(yù)偏的效應(yīng)與收縮、徐變的效應(yīng)相反,可以保證收縮、徐變完成后主梁的內(nèi)力與線形達到設(shè)計目標(biāo);抵消了收縮、徐變在橋塔底部的彎矩;②成橋1年后進行2次調(diào)索,該方法即調(diào)整邊跨吊索的索力至張拉目標(biāo)索力,整個過程中索鞍位置相對主塔保持固定。張拉邊跨吊索后,主纜在塔頂處由于收縮徐變引起的不平衡水平力減小,主塔頂部和主纜理論頂點向邊跨移動,因收縮徐變造成的主塔向主跨傾斜得到了部分恢復(fù),塔底彎矩減小;主纜理論頂點向邊跨移動,中跨主纜上移,加勁梁的線形和內(nèi)力均得到改善。當(dāng)然,成橋運營階段可以通過多次調(diào)整吊索索力以減小收縮徐變效應(yīng)產(chǎn)生的不利影響。

4 結(jié)語

(1)加勁梁是自錨式懸索橋橋梁結(jié)構(gòu)的重要部分,它決定結(jié)構(gòu)的整體工作性能,也影響橋梁的經(jīng)濟效益和美觀要求,應(yīng)給予足夠的重視。本文從具體的工程實例出發(fā),介紹了泓口橋混凝土自錨式懸索橋加勁梁的橋跨布置、結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料指標(biāo)和構(gòu)造細節(jié)等內(nèi)容。

(2)錨跨的設(shè)計是本工程的關(guān)鍵點之一。在錨跨結(jié)構(gòu)設(shè)計中,根據(jù)錨跨實際的受力模式,應(yīng)用空間有限元對結(jié)構(gòu)進行受力分析,并根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整錨跨尺寸。合理的錨跨設(shè)計使得主纜內(nèi)力能夠均勻地傳遞到全橋,整個自錨體系傳力也更加明確合理。

(3)主纜錨固點向邊跨側(cè)預(yù)偏移,能有效減小和消除混凝土自錨式懸索橋收縮、徐變對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的不利影響。

(4)成橋運營1年后進行二次調(diào)索,主塔向邊跨側(cè)發(fā)生偏移,塔底彎矩減小;主纜理論頂點向邊跨移動,中跨主纜上移,加勁梁的線形和內(nèi)力均得到改善。二次調(diào)索能全面改善自錨式懸索橋的受力狀態(tài)。

[1] 丁志威,梁司彪,曾令煌.泓口大橋自錨式懸索橋主橋設(shè)計[J].橋梁建設(shè),2013(1):65-69.

[2] JTG D62-2004公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2004.

[3] 劉海忠,何春林.某主跨220m混凝土自錨式懸索橋設(shè)計[J].交通科技,2013(5):28-30.

[4] JTG xxx-2002公路懸索橋設(shè)計規(guī)范[S].北京:人民交通出版社,2002.

[5] 周泳濤,鮑衛(wèi)剛,賈界峰,等.天津富民橋錨碇構(gòu)造設(shè)計[J].橋梁建設(shè),2006(5):36-39.

[6] 戎華欽,石 磊,檀永剛.混凝土自錨式懸索橋收縮徐變效應(yīng)分析及改善措施研究[J].公路交通科技:應(yīng)用技術(shù)版,2011(2):36-41.