親歷知青待遇改觀

陳正言

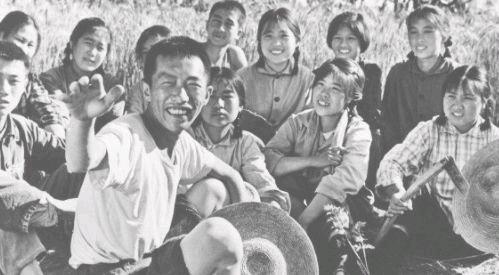

1968年12月22日,毛澤東對知識青年上山下鄉做了一個重要的批示。這個最高指示發表后,全國各大中小城市都掀起了上山下鄉的熱潮。其實在這之前的1968年9月,我們江蘇如皋的老三屆(1966、1967、1968三屆初、高中畢業生)在經歷了“文化大革命”的最初兩年后,已經在農村去插隊了,我當時就在本縣東陳公社插隊。

最初上山下鄉動員并不困難,“毛主席揮手我前進”的號令讓全國幾百萬知青下鄉了。但農村貧困和艱苦的現實使知青和家長逐漸冷靜下來,遠離父母,沒有勞動能力,吃不飽,經濟上不能自立,生活要家長接濟。大多數知識青年在農村除博得農民一點同情外,看不到出路和前途。上山下鄉動員工作越來越難做了。各級革委會想盡一切辦法,多個部門協同動員,甚至用停止父母工作、停發工資的手段逼迫其讓子女下鄉。

就在這時,1972年12月,福建莆田縣小學教師李慶霖在走投無路的情況下,為插隊的兒子大膽向毛澤東寫信,直陳知青在農村的困境,請求給出路。1973年4月,毛澤東竟然復信了。與1968年上山下鄉的語錄相比,老人家的語氣緩和了許多:

李慶霖同志:寄上300元,聊補無米之炊。全國此類事甚多,容當統籌解決。毛澤東 1973年4月25日

毛澤東的復信一經傳出,全國轟動。凡有知青的公社都組織知青和大小隊干部傳達學習復信和相關的中央紅頭文件,聽了傳達,大家都為李慶霖的大膽而折服,并為李慶霖說出了知青及其家長的心里話而叫好,李慶霖反映的情況是全國知青共同面臨的困境。

李慶霖的信和毛澤東的復信傳達后,全國各報刊雖未公開發表,但一反“再教育”的高調宣傳,改為宣傳知識青年在農村如何發揮作用的先進人物和先進事跡,如在云南西雙版納做民辦教師放棄上大學的朱克家(后曾當選黨的十屆中央委員),在陜西農村窯洞里為農民做手術的赤腳醫生孫立哲,還有老知青如侯雋、邢燕子等。

這時我插隊已經5年多,生活確實艱苦,也沒有多少經濟收入。聽了這個傳達和報紙上的宣傳,感到至少會在生活上有一些改善吧。

不出所料,這個改變很快來到了。

那年,我們江蘇如皋縣成立了知青辦,負責全縣的知青工作。我所在的東陳公社也成立了知青辦,并配有專職干部,負責了解全公社的知青現狀,選拔先進人物,發放補貼,接受知青安置任務,并分配至條件較好的生產隊。不像以前那樣,由公社一個秘書代管,接受安置任務,分配至各大隊了事。那年起,我每年可以拿到10元補貼,多的可拿到30元,由財政負擔。糧食也夠吃了,本來在隊里分糧,我每年最多可分到450斤左右未經處理的雜糧,經加工成成品糧后大約只有不到300斤,加上自留地上的糧食,最多不過350斤,在那個年代是絕對吃不飽的。現在好了,不管你在隊里分多少糧,反正國家按照差額補足每月38斤成品糧,這樣一算,每年多了100多斤大米,而且這個補足的糧食基本上是免費的。

上山下鄉政策也有了調整,獨生子女不下鄉,多子女家庭要有一個子女留在身邊,生慢性病的知青可以回城。下鄉知青安置費用從每人195元調整為300元。

最讓人感到變化的是知青政治地位的提高。在知青中發展黨員和提拔干部步伐加大,此后有人做了生產隊或大隊干部,甚至公社干部,有的當了民辦教師、赤腳醫生等。其他在招生招工參軍方面對知青也有優惠政策,如招生推薦工農兵大學生名額中插隊知青不少于1/3,當兵復員的知青由當地政府分配工作,不再回農村。

知青政治地位的提高,在我印象中記得最清楚的是在1974年1月如皋縣召開上山下鄉知識青年代表大會。會前各公社召開知青會議,推選代表,大概是每10名知青選1名代表。東陳公社一共有十幾名代表,我也有幸成為其中一員。

為了表示對知青的重視,縣革委會組織了盛大的歡迎儀式。從汽車站一直到縣委黨校,一公里多路夾道歡迎,使我們大有受寵若驚的感覺,參加歡迎的人群手舉彩旗,分列道路兩旁,不斷高呼口號“向知識青年學習!”“向知識青年致敬!”“毛主席萬歲!”等。這與我們當年下農村時無人問津形成鮮明對比。由于東陳公社離城較近,且當時沒有通公路,分管知青工作的公社干部別出心裁想了一個辦法:騎自行車。我們騎自行車繞道經汽車站接受歡迎,這在所有代表隊中成了一道亮麗的風景線。

開會期間我們住在黨校的學員宿舍,集體吃飯,每天中餐和晚餐,都是兩葷一素一湯,伙食費標準是每天8角,按當時的物價水平這是很高的。開會照例是開幕式,縣革委會主任致辭,副主任做報告,無非要我們扎根農村不動搖,與貧下中農相結合等,接著是知青代表發言表決心。

會議開了4天結束。最令人難忘的是開幕的當天晚上,母校江蘇省如皋中學邀請代表中的校友回校做客,晚飯后,如中校友集中前往母校,在母校大禮堂門前,學校領導和全體老師列隊迎接。接著學校領導領著我們步入會場,校長發表了熱情洋溢的講話,并贈送每人一本《農村實用手冊》,扉頁上寫著“頂住逆流扎下根,不斷前進攀高峰”,這本書我保存至今。

采取了這一系列措施后,知青在農村的境況有了改善,就我們這個地區來說,如果好好勞動,可能生活比大部分農民還要好一點,我就在這時當上了赤腳醫生。但對大多數知青和家長來說,所采取的這些措施均是權宜之計,最大問題就是知青的前途問題。知青插隊日久,隨著年齡的增大,大多數人都到了晚婚年齡,是不是永遠在農村待下去?這對許多人都很糾結。實際上大多數知青還是想回城的,最低限度是當個工人,拿固定工資,走父輩的路。但這又恰恰是當時國家無法解決的問題,工業和服務業就這么大的容量,無法安排,所以能夠回城的還是少數。只是后來隨著改革開放,發展經濟,這個問題才迎刃而解,這是后話。endprint