東濮凹陷馬寨油田衛(wèi)95塊扇三角洲沉積特征及沉積模式

尹楠鑫, 李存貴, 賈云超, 李中超, 熊運(yùn)斌, 張文成, 王德波, 孫 力

( 1. 中國石化中原油田分公司 博士后工作站,河南 鄭州 450018; 2. 中國石化中原油田分公司 勘探開發(fā)科學(xué)研究院,河南 鄭州 450018; 3. 中國石化中原油田分公司 開發(fā)管理部,河南 濮陽 457001; 4.中國石化中原油田分公司 第三采油廠,河南 濮陽 457000 )

?

東濮凹陷馬寨油田衛(wèi)95塊扇三角洲沉積特征及沉積模式

尹楠鑫1,2, 李存貴3, 賈云超4, 李中超2, 熊運(yùn)斌2, 張文成4, 王德波2, 孫 力2

( 1. 中國石化中原油田分公司 博士后工作站,河南 鄭州 450018; 2. 中國石化中原油田分公司 勘探開發(fā)科學(xué)研究院,河南 鄭州 450018; 3. 中國石化中原油田分公司 開發(fā)管理部,河南 濮陽 457001; 4.中國石化中原油田分公司 第三采油廠,河南 濮陽 457000 )

沙三下亞段是馬寨油田衛(wèi)95塊的主要含油層系,鉆井資料顯示儲層厚度大、砂體成因復(fù)雜、相帶認(rèn)識難度大.為了研究衛(wèi)95塊沙三下亞段的沉積特征及沉積模式,根據(jù)地質(zhì)學(xué)及沉積學(xué)理論,分析其泥巖顏色、巖石類型及組合、粒度特征、構(gòu)造特征及沉積相.結(jié)果表明:位于東濮凹陷西北端第三斷階帶的馬寨油田衛(wèi)95塊發(fā)育扇三角洲前緣亞相,物源主要來自于西部的內(nèi)黃隆起;該亞相又進(jìn)一步識別出水下分流河道、水下分流河道側(cè)翼、席狀砂和水下分流河道間等4種微相,各主力砂組發(fā)育多期扇三角洲沉積,各扇體相互疊置,呈北西—南東向展布;亞相以水下分流河道和席狀砂微相為主,其余微相次之.在區(qū)域構(gòu)造背景的基礎(chǔ)上,結(jié)合扇體的物源方向及時(shí)空展布特征,總結(jié)衛(wèi)95塊的沉積微相模式,為油田開發(fā)提供參考.

東濮凹陷; 馬寨油田; 衛(wèi)95塊; 沙三下亞段; 扇三角洲; 沉積微相; 沉積相模式

0 引言

1965年,Holmes A在研究英格蘭西海岸現(xiàn)代沉積時(shí),提出“扇三角洲”概念,即“從鄰近高地推進(jìn)到穩(wěn)定水體的沖擊扇”[1].人們研究扇三角洲沉積體系的成因機(jī)制、形成條件、沉積及層序,以及它與油氣的富集關(guān)系等[2-10],補(bǔ)充和完善“扇三角洲”概念及類型,并提出研究方法[11-14].我國中、新生代含油氣盆地多與陸相湖泊成因有關(guān),與湖泊關(guān)系密切的扇三角洲是油氣聚集成藏的重要儲集體,在該沉積體系開發(fā)的石油地質(zhì)儲量占我國總開發(fā)量的5.4%[15].因此,開展扇三角洲的研究可以有效地指導(dǎo)油氣田的勘探與開發(fā).

馬寨油田衛(wèi)95塊經(jīng)過多年的勘探開發(fā),由于油藏地質(zhì)復(fù)雜、基礎(chǔ)地質(zhì)研究薄弱,從投入開發(fā)至今,對油田目的層位的沉積層序、沉積體系、主力砂體的空間分布認(rèn)識不清,基礎(chǔ)地質(zhì)研究的滯后制約油田的勘探開發(fā)效果.因此,亟需利用巖心及測井資料,開展衛(wèi)95塊沉積微相的時(shí)空展布研究,建立研究區(qū)的沉積相模式,為有利目標(biāo)預(yù)測提供地質(zhì)依據(jù).在區(qū)域沉積背景分析的基礎(chǔ)上,筆者綜合研究鉆井巖心及測井資料,認(rèn)為衛(wèi)95塊沙河街組沙三段下亞段(沙三下亞段)主要發(fā)育扇三角洲沉積;分析衛(wèi)95塊的沉積特征、微相展布及演化過程,總結(jié)發(fā)育模式,為東濮凹陷相似地質(zhì)條件油田的扇三角洲研究提供參考.

1 區(qū)域地質(zhì)概況

馬寨油田衛(wèi)95塊位于河南省濮陽市岳村鄉(xiāng),區(qū)域構(gòu)造位置處于東濮凹陷西斜坡北部,油田南接胡狀集油田,東北部為文明寨油田,東臨衛(wèi)城油田,西側(cè)為內(nèi)黃隆起[16].該油藏為非均質(zhì)性嚴(yán)重的復(fù)雜斷塊油藏,東邊以東傾的衛(wèi)98斷層為界,西邊以衛(wèi)95-6斷層為界,主力產(chǎn)油層為沙三下亞段,含油面積為3.2 km2,埋藏深度為1 600~2 000 m,地層厚度為400~460 m,石油地質(zhì)儲量為612×104t,整體呈現(xiàn)為南窄北寬的楔形長條.馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段地層發(fā)育在東濮凹陷盆地深陷期,各種沉積作用異常活躍,控制盆地發(fā)育的斷裂大規(guī)模活動,在西部斜坡帶被3條北東向二級羽狀斷層分割成4個(gè)臺階,大規(guī)模的斷裂活動也控制同期沉積分布[16].這樣的地形特征及控制盆地發(fā)育的斷裂是形成扇三角洲的有利條件(辮狀河三角洲雖然與扇三角洲沉積特征有一定相似性,但主要發(fā)育于寬緩平原的緩坡帶).斷塊發(fā)育一系列的北東—南西、南東—南南東、北北東—南南西及近東西向的小斷層[17].沙三下亞段時(shí)期,在西北方向水系長期發(fā)育,水系攜帶的陸源碎屑物質(zhì)粒度較粗,多為細(xì)砂巖、粗砂巖及含礫砂巖,碎屑巖結(jié)構(gòu)成熟度較低,顆粒分選程度中等,碎屑磨圓度以次棱—次圓狀為主,反映近物源、水動力較強(qiáng)、快速沉積的特點(diǎn).儲層平均孔隙度為19.5%,平均滲透率為140×10-3μm2,屬于中孔中滲儲層.根據(jù)馬寨油田衛(wèi)95塊地層劃分結(jié)果,衛(wèi)95塊共劃分S3下1、S3下2、S3下3、S3下4、S3下5、S3下6、S3下7等7個(gè)砂組.

2 沉積微相類型及相標(biāo)志

東濮凹陷是一個(gè)多旋回沉積的新生代斷陷—坳陷盆地,沙三沉積期處于盆地沉積大旋回的中期,強(qiáng)烈斷陷、湖廣、水深的古環(huán)境和古氣候特征使得湖盆的軸線和緩坡帶有長期的水系發(fā)育,大量的陸源碎屑物質(zhì)沿湖盆軸線及斜坡地帶沉積下來.控制盆地發(fā)育的斷裂活動使得凹陷西部斜坡帶被3條二級斷層切割成4個(gè)臺階.位于凹陷西北端的馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段地層發(fā)育于東濮凹陷盆地深陷期,氣候干旱,構(gòu)造上處于西部斜坡帶的第三臺階東部,易形成扇三角洲沉積.巖心觀察、粒度分析、巖石組合特征、沉積構(gòu)造及測井資料的研究表明,衛(wèi)95塊沙三下亞段發(fā)育扇三角洲前緣亞相,亞相又進(jìn)一步劃分為4種微相,分別為水下分流河道、水下分流河道側(cè)翼、席狀砂及水下分流河道間.

2.1 泥巖顏色及特殊巖性

泥巖的原生色對沉積物卸載堆積時(shí)的水體具有很好的物理化學(xué)條件指示.研究區(qū)反映局部氧化環(huán)境的雜色泥巖少見,在已有取心井目的層段出現(xiàn)一大套深灰色—淺灰色泥巖(見圖1(a)),同時(shí),還存在反映深水—半深水沉積環(huán)境的灰色頁巖(見圖1(b));根據(jù)巖心觀察及薄片分析,衛(wèi)95塊沙三下亞段地層也發(fā)現(xiàn)反映還原環(huán)境的黃鐵礦(見圖1(c)).綜合分析泥巖、頁巖顏色及特殊巖性(黃鐵礦),認(rèn)為衛(wèi)95塊沙三下亞段地層發(fā)育時(shí)期主要為淺水到半深水—深水環(huán)境.

圖1 馬寨油田衛(wèi)95塊還原色泥巖及特殊巖性

2.2 巖石類型及組合

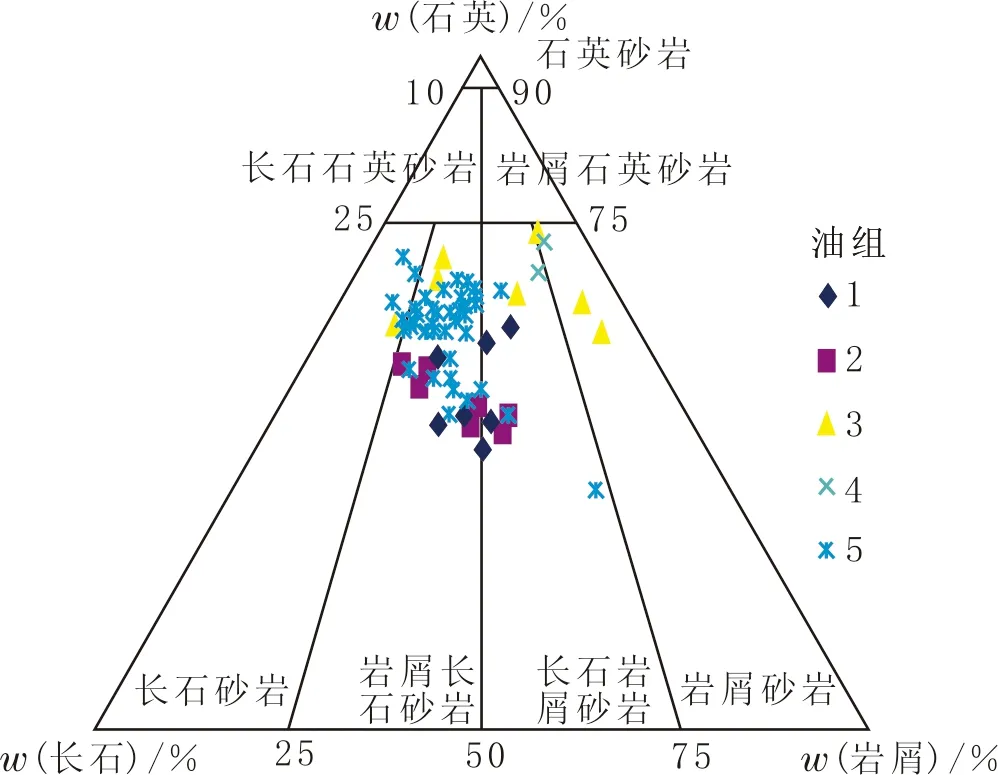

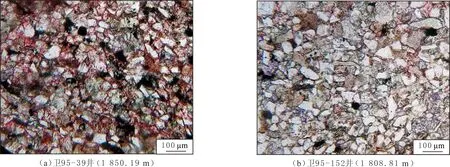

該區(qū)巖性以淺灰色泥巖夾粉砂巖、中粗砂巖及含礫砂巖為主,自西向東粒度逐漸減小.分析研究區(qū)5口取心井的鑄體薄片:馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段砂巖主要為巖屑長石砂巖(見圖2).成分成熟度和結(jié)構(gòu)成熟度較低,成熟度指數(shù)一般小于2.0.顆粒分選程度差,分選因數(shù)為1.8~2.1,碎屑磨圓度差,為次棱狀,為快速短途搬運(yùn)堆積的產(chǎn)物.膠結(jié)類型以基底式、基底—孔隙式和孔隙式為主,具有較低的結(jié)構(gòu)成熟度,而以雜基支撐的礫石又是重力流沉積的重要指示(見圖3).

圖2 馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段砂巖分類

2.3 粒度特征

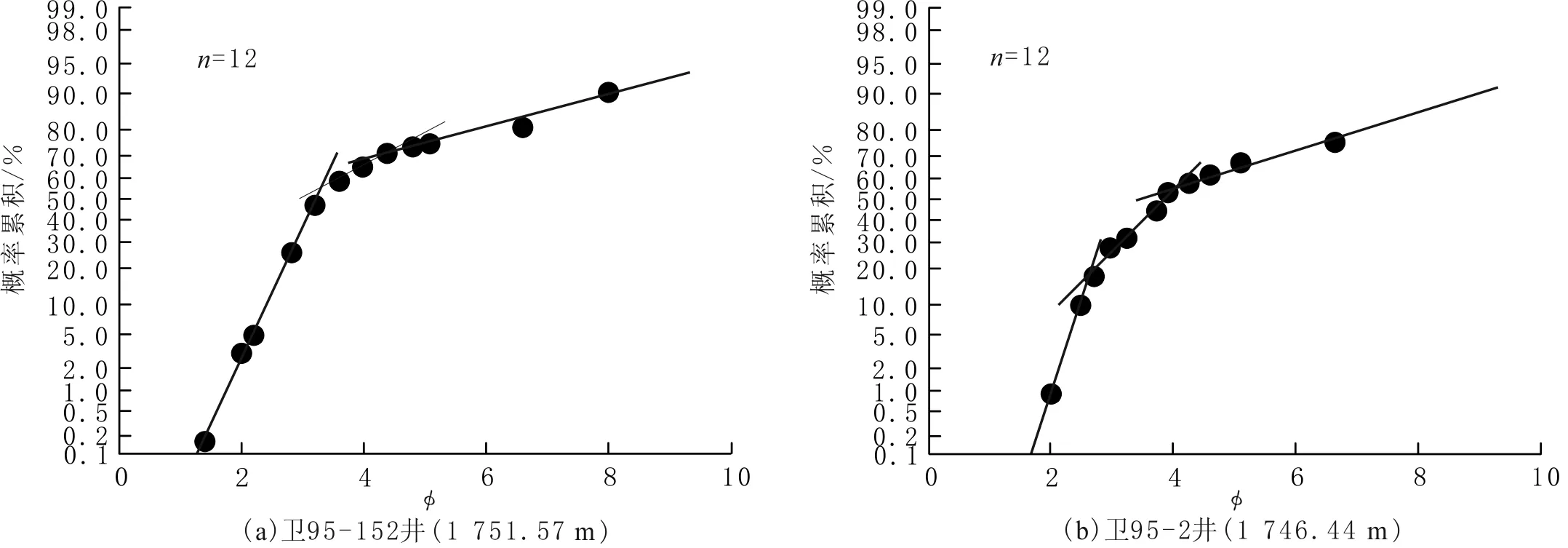

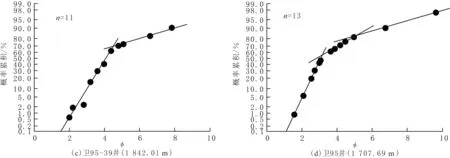

沉積物在水動力條件下存在滾動、跳躍、懸浮3種搬運(yùn)方式,每種搬運(yùn)方式都間接反映沉積物的粒度大小.上凸圓弧型曲線代表重力流沉積,多段式曲線大致可分成三段—四段,跳躍總體質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在40%以上,過渡段在30%左右,含有一定的懸浮物質(zhì).此類型反映分選較差的扇三角洲水下分流河道間砂體微相類型.二段式加過渡段曲線一般由懸浮總體和跳躍總體組成,有時(shí)中間夾有少量過渡段,跳躍總體段坡度較陡,反映較好的分選性,為水下分流河道砂體的粒度特征.由跳躍總體和懸浮總體組成的二段式,截點(diǎn)平均粒度中值多為2.0φ~4.0φ.粒度概率曲線圖反映具有復(fù)合型水動力機(jī)制的扇三角洲沉積特征,以牽引流為主,伴有重力流的特征(見圖4).

圖3 馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段鑄體薄片特征

粒度參數(shù)更清楚地反映粒度分布特征,對判斷沉積環(huán)境有較大作用.常用的參數(shù)有平均粒徑、標(biāo)準(zhǔn)偏差、分選因數(shù)、偏度、峰度等.粒度偏細(xì),平均粒度中值在2.5φ~5.2φ之間,平均為3.6φ,屬粗粉砂級.分選中等—差,平均標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.7~2.6之間,屬于河砂—沖積扇之間的沉積物.偏度為偏態(tài)—極正偏態(tài),在0.1~1.0之間,反映河砂的偏度特點(diǎn).峰度一般大于1.1,反映峰形窄的尖銳—很尖銳型,說明兩組沉積物混合沉積的結(jié)果也是河砂的沉積特征.

圖4 馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段粒度概率累計(jì)曲線特征

2.4 沉積構(gòu)造

沉積構(gòu)造及其組合特征是判別沉積相的重要標(biāo)志,直接反映沉積時(shí)期占優(yōu)勢的沉積介質(zhì)和能量條件,因沉積環(huán)境和水動力條件不同,沉積物在沉積過程中形成的沉積構(gòu)造也不同[18-19].根據(jù)衛(wèi)95塊5口取心井的巖心觀察與描述,衛(wèi)95塊沉積構(gòu)造復(fù)雜,主要以牽引流作用的沉積構(gòu)造為主,還伴生重力流成因的沉積構(gòu)造.衛(wèi)95井在1 698.30 m處發(fā)育的水平層理,反映扇三角洲遠(yuǎn)端的半深水—深水沉積環(huán)境(見圖5(a));衛(wèi)95-54井在1 778.60 m處發(fā)現(xiàn)的包卷層理,顏色以淺灰色砂巖為主,多見于軟薄層的粗粉砂層或細(xì)粉砂層,主要是由液化層的層間流動引起的原生層理彎曲,常見于鮑馬序列的“C”段,是重力流的一種重要指示;平行層理多出現(xiàn)在粉砂巖和中細(xì)砂巖中,多見于水下分流河道微相、水下分流河道側(cè)翼及遠(yuǎn)砂壩微(見圖5(c))相;小型槽狀交錯(cuò)層理,層理發(fā)育厚度較小,高度一般在2.0~6.0 cm,反映高能的水流

圖5 馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下巖心沉積構(gòu)造特征

條件,也多發(fā)育在水下分流河道、河道側(cè)翼及席狀砂等微相中(見圖5(d));衛(wèi)95井反映河道底部沉積特征的沖刷構(gòu)造,界面上下巖性差異明顯,沖刷面上部砂巖中常見水流沖刷形成的泥礫,偶見植物根莖(見圖5(e)),顯示沖刷面傾斜角度大,有別于辮狀河三角洲沖刷面平緩的特征;衛(wèi)95-152井在1 837.42 m處發(fā)現(xiàn)泥巖撕裂屑構(gòu)造,主要是由強(qiáng)烈的水流沖刷泥巖所致,是重力流沉積的典型特征(見圖5(f));衛(wèi)95-152井由底向上至頂部由遞變層理狀砂巖和平行層理砂巖組成,除粒度變化外,沒有任何內(nèi)部紋層,主要是由河道改道而后期細(xì)粒沉積物覆蓋在早期沉積的河道之上形成的(見圖5(g)).衛(wèi)95-152井在1 816.05 m處為滑塌變形構(gòu)造,研究區(qū)構(gòu)造主要發(fā)育在細(xì)粒粉砂巖和泥質(zhì)粉砂巖中,多是由斜坡帶的沉積物受重力作用發(fā)生流動變形而形成的(見圖5(h)),也是扇三角洲與辮狀河三角洲的顯著差異.

2.5 沉積微相測井響應(yīng)特征

2.5.1 水下分流河道

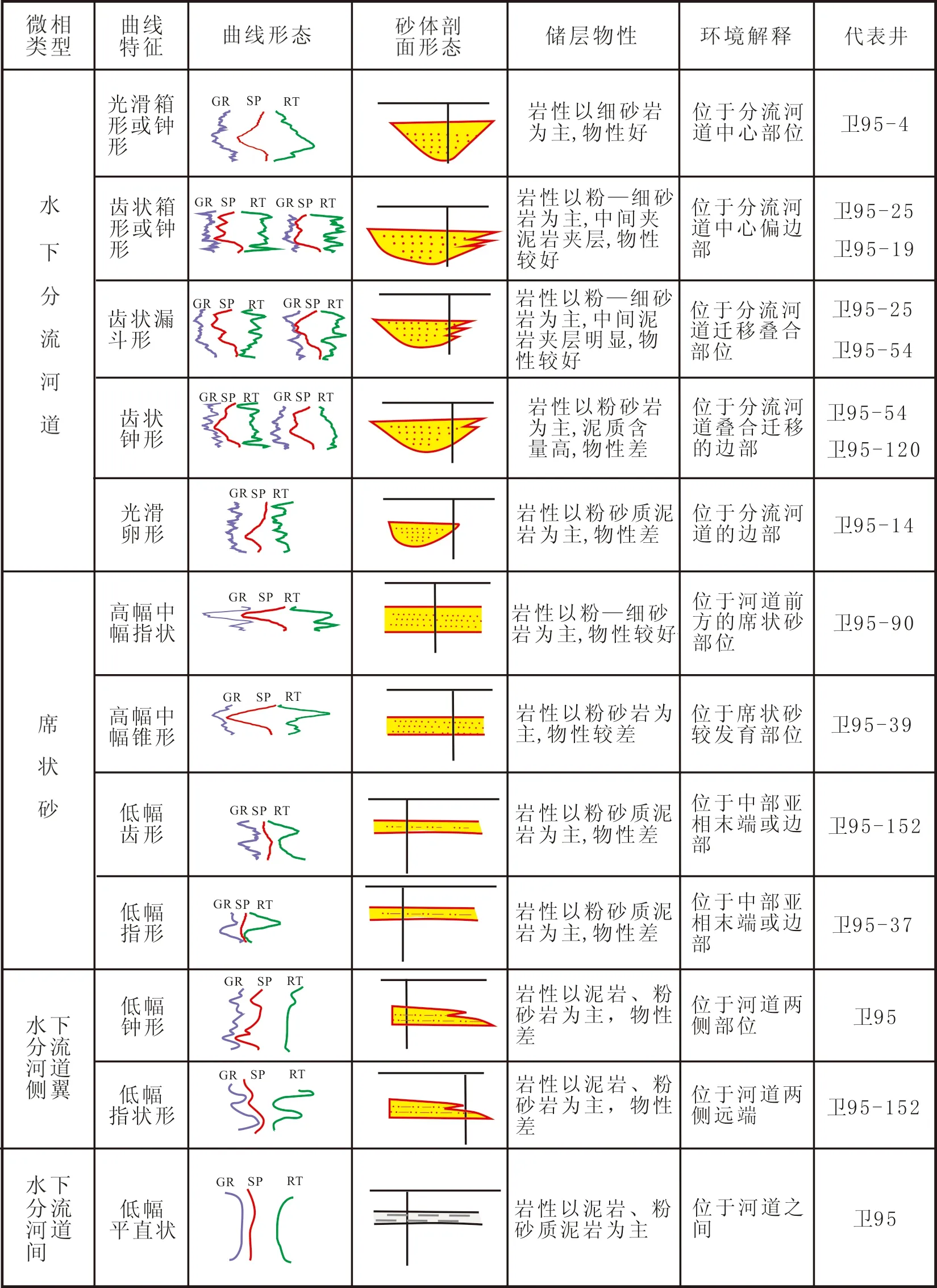

巖性以淺灰色、灰白色含礫砂巖、粗、細(xì)砂巖為主,具有向上變細(xì)的正旋回特征,單層厚度大于2.00 m,分選一般,磨圓較好.發(fā)育平行層理、小型交錯(cuò)層理、遞變層理等,河道底部見沖刷構(gòu)造,底部礫石順層排列,以泥礫為主.粒度概率圖由滾動、跳躍、懸浮3個(gè)總體組成,并以跳躍組分為主,斜率較大,自然伽馬曲線為典型的鐘形或箱形, 鐘形曲線反映水流能量向上逐漸減弱或碎屑物質(zhì)供應(yīng)量減少,表示河流發(fā)生沉積后水流能量降低.箱形曲線反映物源供應(yīng)充足,水流能量較穩(wěn)定,結(jié)合研究區(qū)的水動力條件及沉積環(huán)境,衛(wèi)95沙三下亞段水下分流河道的測井響應(yīng)形態(tài)在箱形或鐘形的基礎(chǔ)上演化出5種測井曲線組合類型(見圖6).

2.5.2 遠(yuǎn)砂壩或席狀砂

研究區(qū)遠(yuǎn)砂壩微相巖性由淺灰色、灰色泥質(zhì)粉砂巖與粉砂巖組成,受湖浪的改造作用較大,分選和物性較好,垂向上表現(xiàn)為小型反韻律結(jié)構(gòu),并與前扇三角洲泥巖呈過渡關(guān)系,垂向薄層細(xì)、粉砂巖與泥巖交互出現(xiàn),使剖面結(jié)構(gòu)復(fù)雜化.砂體單層厚度一般為1.00 m,粒度概率累積曲線一般由3~4個(gè)總體構(gòu)成,測井曲線形態(tài)以鋸齒狀、指狀及錐形為主(見圖6).

2.5.3 水下分流河道側(cè)翼

水下分流河道側(cè)翼以極細(xì)砂和粉砂為主,常具有少量黏土夾層.沉積構(gòu)造以砂紋層理和小型交錯(cuò)層為主.由于水下分流河道頻繁改道沖刷,該微相沉積的砂體厚度較薄,一般在2~3 m之間.自然伽馬曲線呈對稱齒狀、指狀或小型齒化鐘形及低幅漏斗狀(見圖6).

2.5.4 水下分流河道間

巖性以淺灰色泥巖、粉砂質(zhì)泥巖為主,水體相對穩(wěn)定,發(fā)育水平層理,自然伽馬曲線接近于泥巖基線,多呈平直狀(見圖6),偶有夾雜薄層粉砂巖,自然伽馬曲線形態(tài)呈低幅鋸齒形.

3 單井沉積微相及平面相展布特征

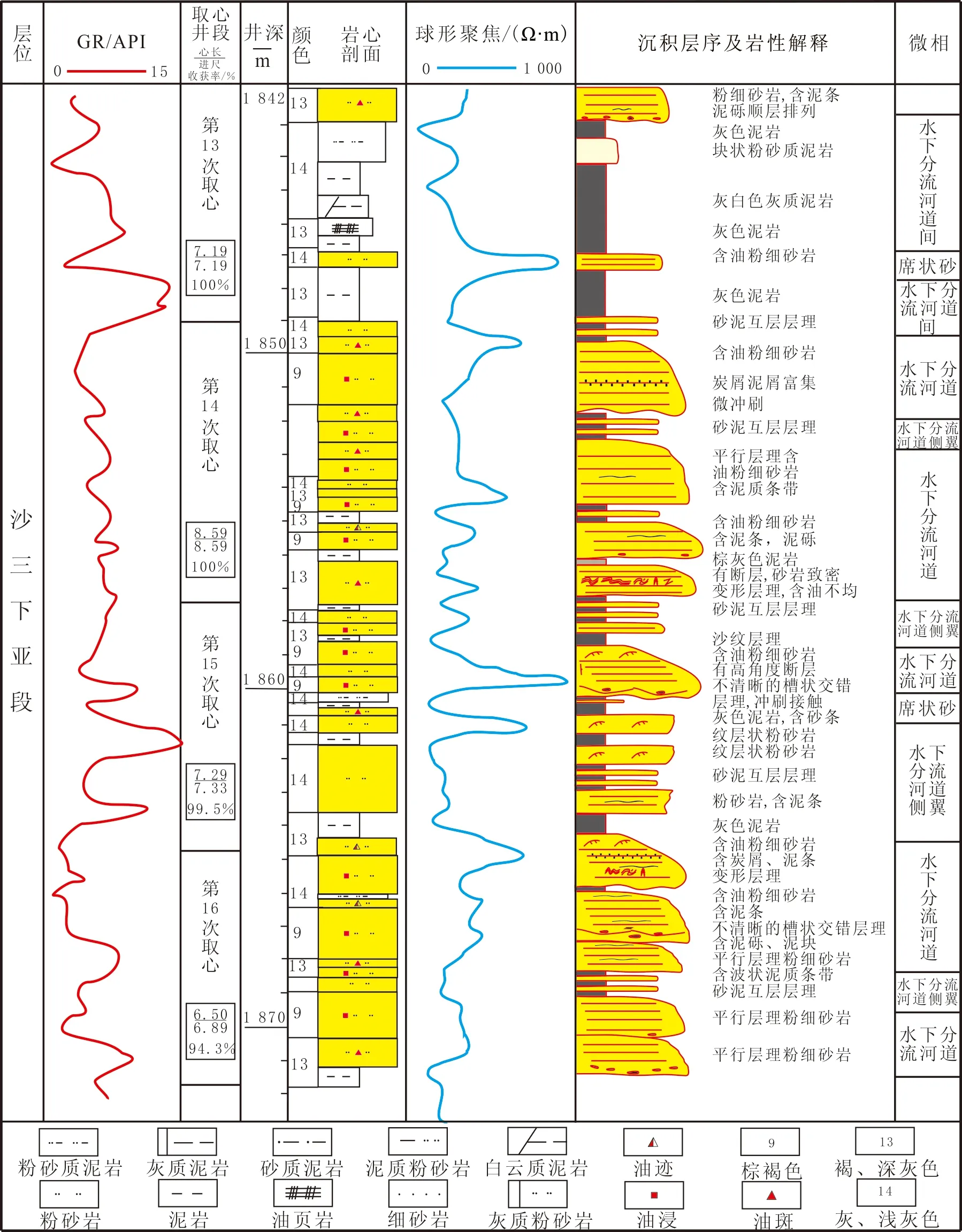

3.1 單井沉積微相

針對研究區(qū)5口取心井資料,主要根據(jù)巖心資料和測井曲線組合形態(tài),以及分層、分砂體進(jìn)行單井沉積微相分析,指導(dǎo)非取心井的單井沉積微相劃分,揭示目的層段沉積微相的垂向演化.以衛(wèi)95-39井為例(見圖7),在1 842.00~1 872.00 m取心4次,儲層砂體非常發(fā)育,沉積微相發(fā)育以水下分流河道為主,其次為水下分流河道側(cè)翼,席狀砂和水下分流道間相對不發(fā)育.巖性多以粗、細(xì)砂巖、粉砂巖為主,其次為含礫砂巖,局部夾有反映水下分流河道間的淺色泥巖、泥頁巖.水下分流河道微相的沉積物顆粒分選一般,磨圓較差.沉積構(gòu)造為反映水動力較強(qiáng)的交錯(cuò)層理、平行層理、遞變層理等,底部多具沖刷面和河道滯留沉積,礫石順層排列,以泥礫為主.在1 851.60 m處沖刷面上,巖性由中細(xì)砂巖向上遞變?yōu)榈土鲬B(tài)的粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖、泥巖,呈現(xiàn)鮑馬序列的部分特征,間接指示重力流沉積特點(diǎn),該取心井段粒度概率累積曲線主要有二段式和三段式兩種類型:二段式主要由跳躍總體和懸浮總體組成,反映水下分流河道側(cè)翼的沉積特征,沉積物粒度較細(xì);三段式主要由跳躍總體和懸浮總體加過渡段組成,截點(diǎn)在2.0φ~4.0φ之間,反映水下分流河道的沉積特征.概率累積曲線出現(xiàn)上凸的弧形,表明牽引流和重力流伴生的扇三角洲沉積特點(diǎn).結(jié)合5口井在研究區(qū)的分布位置,概括衛(wèi)95塊扇三角洲垂向?qū)有?衛(wèi)95塊沙三下亞段地層沉積旋回性明顯,由多期小型進(jìn)積扇體疊合的地層整體表現(xiàn)為一個(gè)向上變粗的反旋回,旋回內(nèi)部的單砂體多以正韻律、均質(zhì)韻律及復(fù)合韻律出現(xiàn),各韻律層厚度為5~30 cm.

圖6 馬寨油田衛(wèi)95塊沉積微相及測井相分類

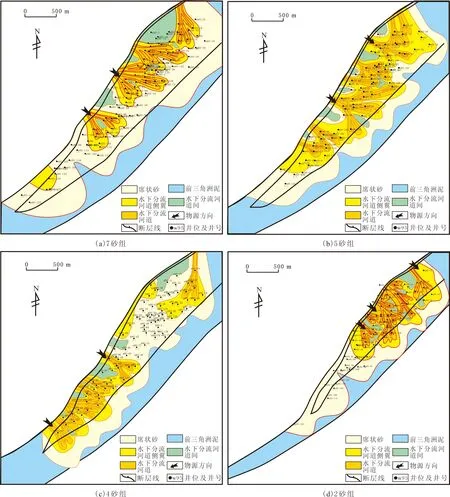

3.2 平面相展布特征

研究區(qū)物源主要來自西北部的內(nèi)黃隆起,砂體自西向東呈扇狀散開,并向東部減薄.由于衛(wèi)95塊自下至上分為7個(gè)砂組,在不同的沉積時(shí)期,衛(wèi)95塊具有不同的沉積特點(diǎn).

沙三下亞段7砂組沉積時(shí)期,衛(wèi)95塊水體下降,水動力條件變強(qiáng).水下分流河道自西部和西北部進(jìn)入研究區(qū),自西向東延伸,砂體厚度在5~30 m之間,在衛(wèi)95-76到衛(wèi)95-25井一線、衛(wèi)95-71、衛(wèi)95-6井區(qū)形成4個(gè)砂體厚度高值區(qū),砂體厚度大于25 m,主要為分流河道砂體,單層砂體在5~10 m之間,表明小事件、多沉積的特點(diǎn).根據(jù)單井沉積微相和砂體等厚圖,北部砂體較南部的厚,西部砂體厚于東部的(見圖8(a)).

圖7 馬寨油田衛(wèi)95-39井單井沉積微相

沙三下亞段5砂組時(shí)期,儲層砂體較發(fā)育,該區(qū)湖盆邊緣水系發(fā)育,季節(jié)性降雨形成的洪水流量較大,大量的陸源碎屑物質(zhì)被卸載于研究區(qū)的斜坡帶,使北部與中部水下分流河道微相中砂巖沉積較厚,來自西北部、西部的多條主水道砂體厚度一般為5~20 m,北部砂體較厚,在衛(wèi)95-22井區(qū)周圍砂體厚度大于30 m,為水下分流河道的主體(見圖8(b)).衛(wèi)95塊5砂組從下至上砂體呈漸厚趨勢,表明5砂組時(shí)期水體逐漸下降,水動力條件逐漸增強(qiáng).水下分流河道砂體連接疊復(fù),漫溢砂體呈扇狀展布,多個(gè)扇體相互連接,呈裙?fàn)钫共?

沙三下亞段4砂組時(shí)期,研究區(qū)是一個(gè)水退的過程.研究區(qū)西部砂體相對發(fā)育,來自內(nèi)黃隆起的碎屑物質(zhì)由水下分流河道經(jīng)西北部和西部進(jìn)入研究區(qū).砂體厚度在5~35 m之間,南部砂體較北部砂體發(fā)育,呈裙?fàn)钫共?自西北部有一條河道進(jìn)入研究區(qū),砂體呈舌狀朵體展布,向前推進(jìn),遠(yuǎn)砂壩砂體在衛(wèi)95-80、衛(wèi)95-180和衛(wèi)95-2、衛(wèi)95-71井區(qū)發(fā)育.多條分流河道進(jìn)入研究區(qū),形成以水下分流河道砂體為骨架支撐,水道漫溢砂體互相連接、疊復(fù)的扇三角洲沉積(見圖8(c)).

圖8 馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段主力砂組沉積微相平面展布

沙三下亞段2砂組沉積時(shí)期,砂體在平面上表現(xiàn)為3個(gè)較大的扇狀堆積體連接發(fā)育,扇體相互疊覆(見圖8(d)).來自內(nèi)黃隆起的碎屑物質(zhì)經(jīng)西北部的4條主要河道進(jìn)入研究區(qū)域,在斜坡帶上卸載沉積,3條主要河道向東延伸并不斷分叉,砂體連片性好,向東南方向展布;席狀砂體在水下分流河道側(cè)翼邊緣展布,與遠(yuǎn)端盆地亞相沉積相接.

分析衛(wèi)95塊沙三下亞段主力砂組沉積微相平面圖,物源主要來自研究區(qū)西部和西北部的內(nèi)黃隆起,砂體形態(tài)多為扇狀、帶狀分布,微相以水下分流河道和席狀砂為主.沙三下亞段早期沉積的扇三角洲主要分布于衛(wèi)95塊的東北角,隨后向西南方向遷移,到沙三下亞段中晚期,扇三角洲沉積體系又回遷至北東方向,說明它在干旱—半干旱氣候條件下形成.根據(jù)平面相展布,扇體規(guī)模普遍偏小,扇體延伸長度為1.00~2.00 km,呈朵狀特征,有別于呈朵葉狀一般延伸幾公里的辮狀河三角洲.

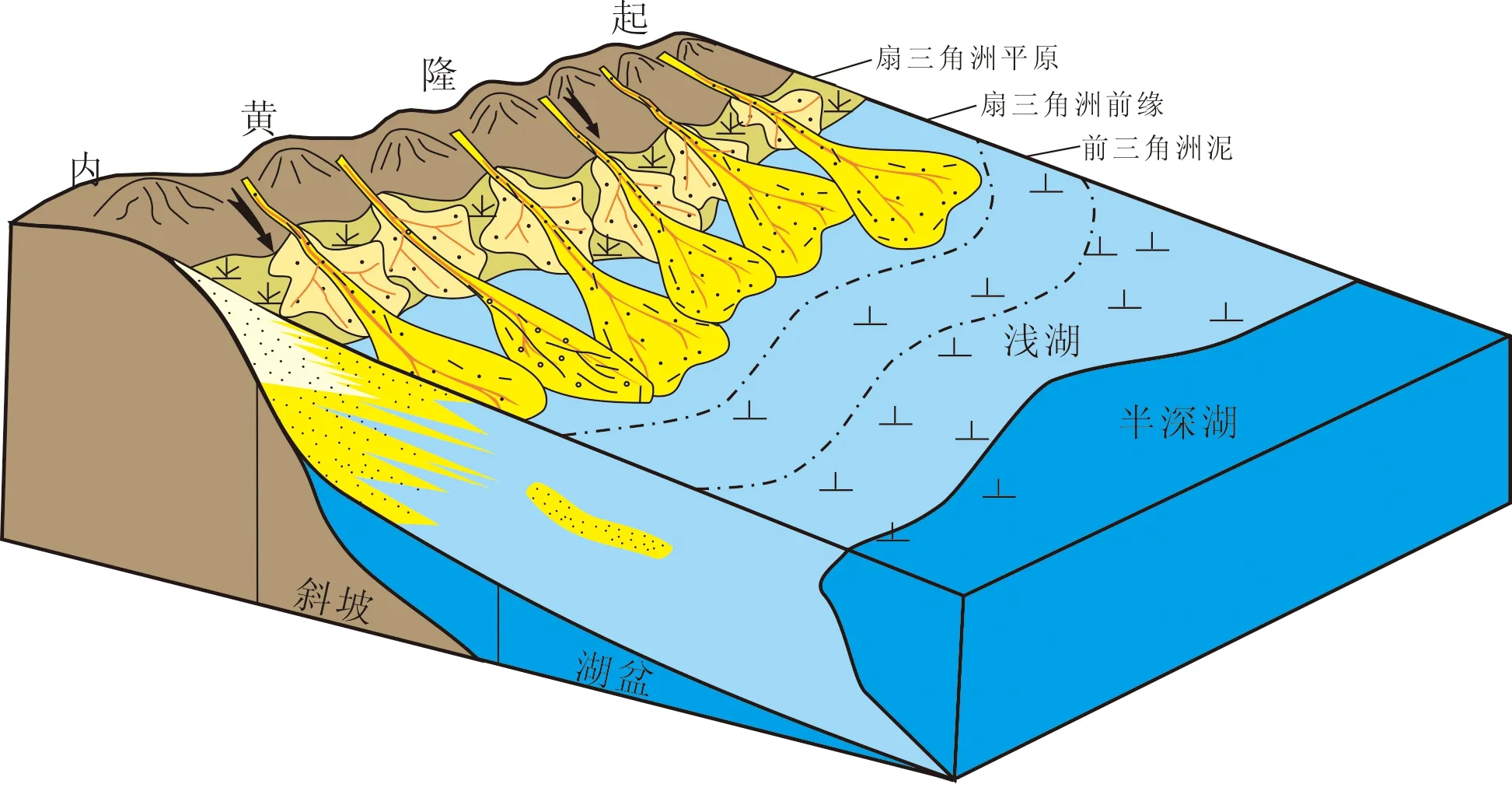

4 沉積模式

衛(wèi)95塊沙三下亞段地層位于西部斜坡帶的三臺階.三臺階范圍較廣,斷層相對較少,坡度相對較陡,有利于沖積扇的延伸發(fā)育,在湖盆邊緣易形成扇三角洲,由于近物源、流程短、突發(fā)性事件強(qiáng),可多次形成扇三角洲,從而組合成巨厚的扇三角洲復(fù)合體.在古地理位置上,它位于淺湖—半深湖區(qū),在干旱—半干旱的古氣候條件下,由西北方向內(nèi)黃隆起的物源易形成沖擊扇,繼而經(jīng)過短距離的搬運(yùn)作用,在湖盆邊緣形成扇三角洲相.由圖8可知,研究區(qū)主要位于扇三角洲相的前緣亞相,砂體在平面上表現(xiàn)為扇狀堆積體,自西向東呈漸薄的趨勢.每個(gè)砂組沉積時(shí)期均是由幾期扇三角洲堆積疊置而成的,扇體由西向東呈群帶展布,泥巖顏色多以反映弱還原環(huán)境的灰、淺灰為主,偶見少量黃鐵礦顆粒.物源近,搬運(yùn)距離短,沉積物粒度較粗,層理構(gòu)造豐富.另外,由于扇三角洲為牽引流作用結(jié)果,其粒度概率累積曲線多呈二段式或三段式.此外,粒度概率累積曲線存在直線型或近于直線型的上凸弧形,粒級跨度大,曲線斜率低,表明牽引流沉積過程中有重力流共存的特點(diǎn).分析衛(wèi)95塊沉積成因及沉積特點(diǎn),總結(jié)研究區(qū)的沉積模式(見圖9).

圖9 馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段沉積模式

5 結(jié)論

(1)馬寨油田衛(wèi)95塊沙三下亞段泥巖顏色以反映水下弱還原環(huán)境的灰色、淺灰色為主,氧化色泥巖少見,偶見反映還原環(huán)境的黃鐵礦;巖石類型以巖屑長石砂巖為主,部分為長石巖屑砂巖、長石砂巖、巖屑砂巖,碎屑巖成分成熟度和結(jié)構(gòu)成熟度較低;粒度概率累積曲線以牽引流為主,伴有重力流的水動力特征;沉積構(gòu)造以牽引流作用的沉積構(gòu)造為主,同時(shí)伴生重力流成因的構(gòu)造,表明衛(wèi)95塊沙三下亞段發(fā)育扇三角洲沉積體系.

(2)衛(wèi)95塊沙三下亞段發(fā)育扇三角洲前緣亞相,扇三角洲前緣進(jìn)一步劃分水下分流河道、水下分流河道側(cè)翼、席狀砂和水下分流河道間4種微相.衛(wèi)95塊沙三下亞段沉積時(shí)期,其水體呈現(xiàn)深—淺—深的特征,扇體在平面上的分布由北東向南西、再向北東方向不斷遷移擺動.

(3)衛(wèi)95塊沙三下亞段沉積模式為多期的扇三角洲由西北部斜坡帶向湖盆中央充填,形成巨厚的扇三角洲復(fù)合體.平面上多個(gè)扇體相互連接,呈裙帶展布;垂向上不同期次的扇體相互切疊.

[1] Homels A. Principles of physical geology [M]. New York: Ronald Press Company, 1945:115-116.

[2] Nocita B W, Lowe D R. Fan-delta sequence in the archean fig tree group, barberton greenstone belt, south Africa [J]. Precambrian Research, 1990,48(4):375-393.

[3] Horton B K, Schmitt J G. Sedimentology of a lacustrine fan-delta system, miocene horse camp formation, Nevada, USA [A]. Sedimentology, 1996,43(1):133-155.

[4] Pondreli M, Rossi A P, Marinangeli L, et al. Evolution and depositional environments of the eberswalde fan delta, Mars [J]. Icarus, 2008,197(2):429-526.

[5] 張春生,劉忠保,施冬.扇三角洲形成過程及其演變規(guī)律[J].沉積學(xué)報(bào),2000,18(1):521-527. Zhang Chunsheng, Liu Zhongbao, Shi Dong, et al. Formed proceeding and evolution las of fan delta [J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2000,18(4):521-526.

[6] 劉麗,張廷山,趙曉明,等.扇三角洲沉積高分辨率層序?qū)Ρ燃捌鋵τ筒亻_發(fā)的指導(dǎo)意義:以柳北油田Ⅳ2砂組為例[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2014,45(7):2278-2288. Liu Li, Zhang Tingshan, Zhao Xiaoming, et al. High-resolution sequence stratigraphy for fan delta and it's implacations in oil reservoir development: A case study of Ⅳ2 group in Liubei oilfield [J]. Journal of Central South University: Natural Science Edition, 2014,45(7):2278-2288.

[7] 李建平,楊波,周心懷,等.渤中凹陷東營組層序地層及其沉積相分析[J].東北石油大學(xué)學(xué)報(bào),2012,36(4):1-10. Li Jianping, Yang Bo, Zhou Xinhuai, et al. Analysis of sedimentary facies of Dongying formation in the Bozhong sag [J]. Journal of Nothreast Petroleum University, 2012,36(4):1-10.

[8] 劇永濤,劉豪,辛仁臣.黃河口凹陷西北部湖底扇的沉積演化及發(fā)育模式——以古近紀(jì)沙三下亞段為例[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),2012,36(1):8-13. Ju Yongtao, Liu Hao, Xin Renchen. Sedimentary evolution and depositional model of Paleogene sublacustrine fan in the northwest of Huanghekou sag: Case study on the down member 3 of Shahejie formation [J]. Journal of Daqing Petroleum Institute, 2012,36(1):8-13.

[9] 邢翔,單敬福.松遼盆地東南緣西丁家地區(qū)營城組沉積相分析[J].東北石油大學(xué)學(xué)報(bào),2013,37(3):32-39. Xing Xiang, Shan Jingfu. Sedimentary facies analysis of Yingcheng formation at Xidingjia area in southeastern margin of the Songliao basin [J]. Journal of Nothreast Petroleum University, 2013,37(3):32-39.

[10] 文全.海拉爾盆地下白堊統(tǒng)扇三角洲沉積特征[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),2011,35(3):17-21. Wen Quan. Sedimentary characteristic of Hailaer basin in creataceous [J]. Journal of Daqing Petroleum Institute, 2011,35(3):17-21.

[11] 紀(jì)友亮,李清山,王勇,等.高郵凹陷古近系戴南組扇三江澳洲沉積體系及其沉積相模式[J].地球科學(xué)與環(huán)境學(xué)報(bào),2012,34(1):9-17. Ji Youliang, Li Qingshan, Wang Yong, et al. Fan delta sedimentary system and facies models of Dainan formation of Paleogene in Gaoyou sag [J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2012,34(1):9-17.

[12] 龐軍剛,楊友運(yùn),蒲秀剛.斷陷湖盆扇三角洲、近岸水下扇及湖底扇的識別特征[J].蘭州大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2011,47(4):18-23. Pang Jungang, Yang Youyun, Pu Xiugang. Identification characteristics of fan delta, nearshore subaqueous fan and sublacustrine fan in fault trough lake basin [J]. Journal of Lanzhou University: Natural Science Edition, 2011,47(4):18-23.

[13] 陳程,孫義梅,賈愛林.扇三角洲前緣地質(zhì)知識庫的建立及應(yīng)用[J].石油學(xué)報(bào),2006,27(2):35-37. Chen Cheng, Sun Yimei, Jia Ailin. Development and application of geological knowledge database for fan-delta front in the dense spacing area [J]. Acta Petrolei Sinica, 2006,27(2):35-37.

[14] 趙霞飛,李宗飛,劉立.遼河盆地宋家莊洼陷上侏羅統(tǒng)扇三角洲和浪控三角洲[J].成都理工學(xué)院學(xué)報(bào),2002,29(6):591-599. Zhao Xiafei, Li Zongfei, Liu Li. Fan-delta and wave-dominated delta deposits of the upper Jurassic in Songjia depression, Liaohe basin [J]. Journal of Chendu University of Technology, 2002,29(6):591-599.

[15] 徐安娜,穆龍新,裘懌楠.我國不同沉積類型儲集層中的儲量和可動剩余油分布規(guī)律[J] .石油勘探與開發(fā),1998,25(5):41-44. Xu Anna, Mu Longxin, Qiu Yi'nan. Distribution pattern of OOIP and remaining mobile oil in different types of sedimentary reservoir of China [J]. Petroleum Exploration and Development, 1998,25(5):41-44.

[16] 李明娟,許化政,周新科.東濮凹陷地質(zhì)三分性與沙三期沉積古地理[J].斷塊油氣田,2006,13(5):4-7. Li Mingjuan, Xu Huazheng, Zhou Xinke. Geological threefold division and sedimentary palaeogeography in Es3 period in Dongpu depression [J]. Fault-block Oil & Gas Field, 2006,13(5):4-7.

[17] 崔廷主,馬學(xué)萍.三維構(gòu)造建模在復(fù)雜斷塊油藏中的應(yīng)用——以東濮凹陷馬寨油田衛(wèi)95塊油藏為例[J].石油與天然氣地質(zhì),2010,31(2):198-11. Cui Tingzhu, Ma Xueping. An application of 3D structural modeling to complex fault-block reservoirs: A case of the lower unit reservoir of Sha-3 member in block Wei-95, Mazhai oilfield, Dongpu depression [J]. Oil & Gas Geology, 2010,31(2):198-11.

[18] 司學(xué)強(qiáng),張金亮.廣利油田沙四上亞段成藏地質(zhì)特征與勘探方向[J].西安石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2008,23(1):6-10. Si Xueqiang, Zhang Jinliang. Geological features and exploration strategy of the upper 4th member of Shahejie formation in Guangli oilfield [J]. Journal of Xi'an Shiyou University: Natural Science Edition, 2008,23(1):6-10.

[19] 王勇,宋國奇,劉惠民,等.濟(jì)陽坳陷細(xì)粒沉積巖形成環(huán)境及沉積構(gòu)造[J].東北石油大學(xué)學(xué)報(bào),2015,39(3):7-14. Wang Yong, Song Guoqi, Liu Huimin, et al. Formation environment and sedimentary structures of fine-grained sedimentary rock in Jiyang depression [J]. Journal of Nothreast Petroleum University, 2015,39(3):7-14.

2015-06-29;編輯:陸雅玲

國家科技重大專項(xiàng)(2011ZX05001)

尹楠鑫(1982-),男,博士后,工程師,主要從事油氣田開發(fā)地質(zhì)方面的研究.

TE121.2

A

2095-4107(2015)06-0020-10

DOI 10.3969/j.issn.2095-4107.2015.06.003