利用布格重力資料研究太行山東南緣斷裂構造特征

徐志萍 姜 磊 楊利普 李德慶 方盛明 熊 偉 徐順強

1 中國地震局地球物理勘探中心,鄭州市文化路75號,450002

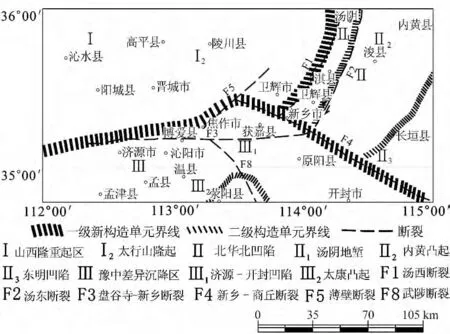

太行山東南緣(112°10′~115°50′E,33°39′~37°00′N)是華北地區一級構造單元的交接帶(圖1),太行山隆起西與山西斷陷帶相鄰,東與太行山山前斷裂帶和北華北凹陷為鄰,南與豫中差異沉降帶為鄰。沿太行山東南緣發育有一系列北東向和東西向斷裂構造,如湯西斷裂、湯東斷裂、新鄉-商丘斷裂、盤古寺-新鄉斷裂、薄壁斷裂等。其中,湯西斷裂、湯東斷裂屬于太行山山前斷裂帶的南段,是太行山區和華北平原的分界,一些學者認為它屬深大斷裂帶[1-2],也有學者認為它是一條活動斷裂帶和地震構造帶[3-4],還有學者認為它不是深大斷裂,只存在切穿上地殼的斷裂帶[5-6]。這些學者采用不同的地質地球物理方法得到的結果存在一定差異,因此,研究太行山東南緣斷裂構造特征,對進一步探討該區深、淺部構造關系及斷裂的空間分布特點具有重要意義。

圖1 太行山東南緣構造分區Fig.1 The tectonic zoning map of the southeast segment of Taihang mountain

布格重力資料范圍為112°10′~115°50′E、33°39′~37°00′N,其中,研究區范圍是112°30′~114°42′E、34°48′~36°00′N。采用最鄰域法對豫北地區1∶20萬與1∶50萬重力資料進行拼接后,選用Kriging插值法得到0.02°×0.02°的網格化平面布格重力異常數據,坐標系為WGS84。采用小波多尺度變換方法,通過分析各階細節所包含的布格重力異常信息,研究太行山東南緣斷裂構造在不同深度的分布特征。

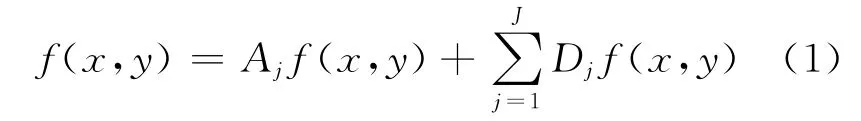

1 方法原理

小波多尺度分析方法可將信號分解成不同尺度成分,對重力異常場進行分離[7-9]。布格重力異常小波細節主要反映了不同深度地質體的密度差異引起的重力異常[10]。低階細節代表淺源地質體異常,高階細節則代表深源地質體異常,小波逼近成分是區域場的反映。本文作小波多尺度分解采用的小波基是db小波:

利用式(1),可以根據尺度j=J時的逼近部分和j=1,2,…,J的細節部分進行重構,得到不同尺度的小波分離結果。式中,Aj代表第j=J階的小波逼近系數,Dj代表第j=1,2,…,J階的小波細節系數。然后可以利用功率譜分析法將各階細節成分代表的場源似深度計算出來,賦予小波細節具體的地質含義[11]。

其中,s=(u2+v2)1/2,u、v分別為X、Y方向的圓率;lnR0(s)≈lnP0(s)+2lns,lnP0(s)是場源的功率譜對數;h是似場源深度;B是與地質體幾何尺寸、物性有關的常數。由式(2)即可得到不同尺度小波結果所對應的似場源深度。

2 斷裂構造分析

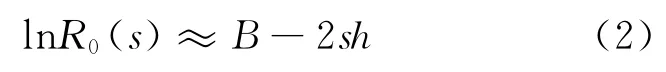

使用由中國地質大學(武漢)劉天佑等編寫的重磁勘探軟件系統(GMS4.0)對研究范圍內的布格重力資料進行小波多尺度分解(圖2),并計算各階細節的似場源深度,進而探討不同空間尺度的斷裂分布特征。

2.1 一階小波變換細節分析

布格重力異常一階小波變換細節代表的場源深度約在上地殼2~4km 處。從圖2(a)可以看出,在研究區的西北部異常較為雜亂,主要是由地殼淺部密度不均勻體引起的;研究區的東北部沿湯陰-鶴壁-淇縣-衛輝有一低重力異常條帶(圖中藍色區域),與湯陰地塹相對應,在其兩側是北北東向的高重力異常構造帶(圖中黃色區域),該條帶西側的重力異常梯級帶(藍色和黃色交接部位)是山西隆起區與北華北凹陷區的地球物理分界;在薄壁附近有一北東向低重力異常構造帶,是薄壁地塹的反映;此外,在研究區的中西部沿著博愛-焦作有一東西向重力異常梯級帶,推測該梯級帶北側的高重力異常帶是山西隆起區和豫中差異沉降區的地球物理分界。

圖2 小波變換結果Fig.2 The result of wavelet transform

2.2 2階小波變換細節分析

布格重力異常2階小波細節(圖2(b))揭示的場源深度約7.5km,屬上地殼。與一階細節相比,該重力異常場所反映的地質構造特征更加明顯,對上地殼結構特征的反映也更加直觀。研究區西北部開始出現低重力異常區(藍色范圍增加),與該區對應的是太行山隆起區;研究區東北部沿湯陰-鶴壁-淇縣-衛輝一帶展布的北北東向條帶狀低重力異常范圍增大,在其東側的高重力異常范圍也有所增加;研究區西部沿著博愛-焦作以北的高重力異常帶與中部武陟-新鄉的高重力異常帶相連,構成一個東西向跨度更大的高重力異常條帶,武陟凸起處于該異常條帶內;研究區中部薄壁地塹所對應的低重力異常帶的范圍增大。

2.3 3階小波變換細節分析

布格重力異常3 階小波細節(圖2(c))揭示的場源深度約為13~14km。研究區西北部的太行山隆起區以高平為中心出現大范圍低重力異常區;研究區東北部沿湯陰-鶴壁-淇縣-衛輝展布的北北東向低重力異常帶依然存在,但異常的寬度有所減小,其東側高重力異常區范圍繼續增大,與內黃凸起相對應;研究區中西部的高重力異常帶范圍更大,在濟源東部出現明顯的低重力異常,是濟源凹陷的反映。

2.4 4階小波變換細節分析

布格重力異常4階小波細節(圖2(d))揭示的場源深度約為24~25km,主要是反映下地殼密度的橫向不均勻分布特征。研究區東北部湯陰-鶴壁-淇縣-衛輝處北北東向與湯陰地塹相對應的低重力異常帶消失,以浚縣為中心的橢圓形高重力異常區范圍增加,與內黃凸起相對應;太行山隆起區的低重力異常范圍增大;研究區中西部和西南部的高重力異常帶相連,形成一環帶狀高重力異常,其中間的低重力異常區是濟源凹陷的反映,東部是開封凹陷的反映。

2.5 斷裂分析

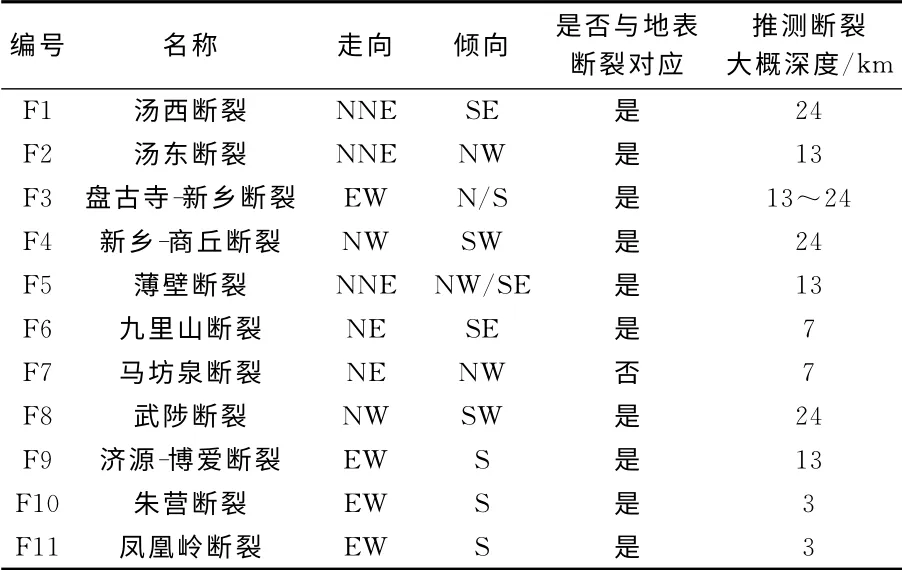

根據布格重力異常1~4階小波變換結果,對研究區內太行山東南緣的11條主要斷裂進行分析(表1)。

表1 斷裂分析結果Tab.1 Results of faults analysis

1)湯西(F1)和湯東(F2)斷裂

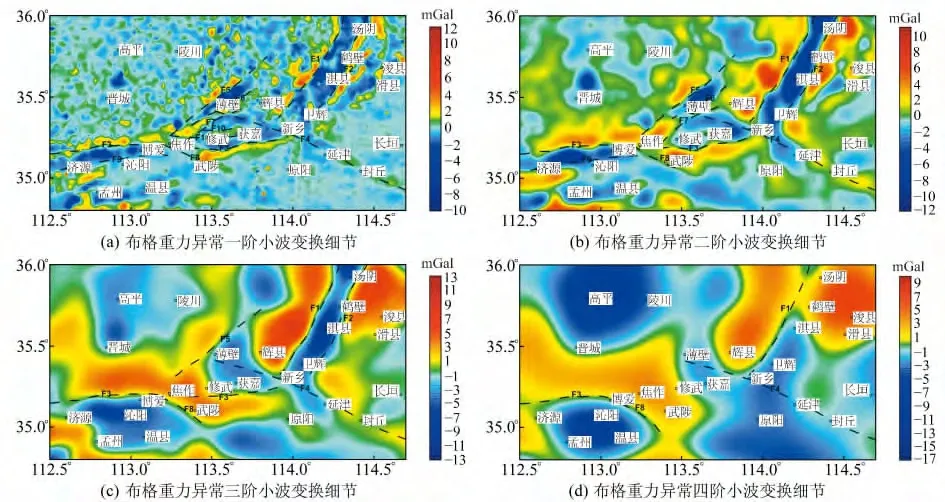

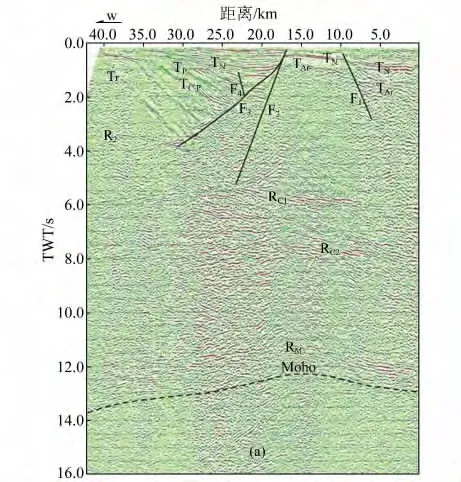

在1~3 階小波變換細節圖中,湯西斷裂(F1)和湯東斷裂(F2)位于北北東向布格重力異常條帶的正負異常梯級帶上,它們分別控制湯陰地塹的西邊界和東邊界,屬于太行山山前斷裂帶。其中湯西斷裂更是太行山區和南華北平原的主要分界線,傾向SE,下延深度較大,切割了中上地殼,是一條深大斷裂;湯東斷裂下延深度較小,約13km,傾向NW,與深地震反射剖面結果一致(圖3)。劉保金等[12]認為湯東斷裂(圖3,F2)發育在上地殼底層,其斷裂深度大約為15~16km。

2)盤古寺-新鄉斷裂(F3)

該斷裂位于太行山東南麓,呈近東西向展布,西起克井盆地以西的山區,向東經交地、盤谷寺、河口、仙神口、柏山后進入平原地區,過朱村,再向東延伸,直到新鄉市南的郎公廟,全長約160km,是一條規模較大、切割較深的區域性斷裂,為隱伏斷裂。走向分為3段,在焦作以西地區為近東西向,在焦作西南部由東西向轉換為北西向斷裂,隨后在焦作東南部又轉換為近東西向斷裂。該斷裂在布格重力異常1~3階小波細節中均有反映,且呈現明顯的分段特征(在焦作西南部斷裂的走向發生了改變),斷裂西段下延深度較大(4階小波細節中有反映),約為24km,且傾角較大,向南傾;斷裂東段下延深度較淺,傾角較大,向北傾。

圖3 深地震反射剖面解釋結果Fig.3 Interpretation of the deep seismic reflection profile

3)新鄉-商丘斷裂(F4)

由圖2可見,在薄壁-新鄉-延津-封丘一線以北,以北北東向重力異常構造帶為主,以南則以東西向重力異常為主,兩側的異常特征明顯不同,反映了兩側構造特征上的重要差異。根據重力異常斷裂識別標志,表明沿該線存在一條規模較大的區域性斷裂。根據重力異常小波多尺度分析結果,結合該區地質構造特征,認為新鄉-商丘斷裂是北華北凹陷區和豫中差異沉降區的分界帶,下延深度在24km 左右,傾向SW。該斷裂控制了開封凹陷及新生界的沉積,構成開封凹陷的北緣斷裂。該斷裂以北,以北東向和北北東向構造塊體和斷裂為主,河流的流向自南西向北東,二者走向一致;該斷裂以南,以近東西向和北西向構造盆地和斷裂為主,河流的流向自北西向南東,與構造線的方向趨于一致,說明該斷裂是一條控制構造和地貌差異的分界斷裂。

4)薄壁斷裂(F5)、九里山斷裂(F6)和馬坊泉斷裂(F7)

薄壁斷裂位于太行山東南麓,是盆地與山區的邊界斷裂,全長約80km,整體走向為北東向,傾角較大,斷裂北段向北西傾,南段向南東傾,在布格重力異常1~3階小波細節中均有反映,該斷裂下延深度在13km 左右。九里山斷裂全長超過45km,走向為北東向,傾角較大,向南東傾,在布格重力異常一、二階小波細節中均有反映,下延深度約為7km。馬坊泉斷裂為一北東向斷裂,與東西向的朱營斷裂相交,傾角約60°,傾向北西向,全長約40km。該斷裂在布格重力異常一、二階小波細節中均有明顯反映,下延深度約7km。

5)武陟斷裂(F8)

該斷裂走向為北西向,全長約30km,在焦作西部與盤古寺-新鄉斷裂相交,隨深度的增加,向南西方向傾斜,傾角約為70°。在布格重力異常1~4階小波細節中,該斷裂清晰可見,是一條深大斷裂,下延深度在24km 左右,它是濟源凹陷和武陟凸起的邊界。

6)濟源-博愛斷裂(F9)、朱營斷裂(F10)和鳳凰嶺斷裂

濟源-博愛斷裂從濟源西部延伸至博愛東南部,走向近東西向,全長約55km,向南傾,傾角約60°。在布格重力異常一、二階小波細節中均有明顯反映,下延深度約7km。朱營斷裂和鳳凰嶺斷裂是兩條近東西向的平行斷裂,西部與馬坊泉斷裂相交,傾角較大,僅布格重力異常一階小波細節中有反映,屬于上地殼淺部斷裂。

3 結 語

1)小波多尺度變換方法可對布格重力異常進行分離,得到不同地殼深度范圍內重力異常特征,不同階次的小波變換細節重力異常的高低與地殼內各種規模的隆起、凹陷以及斷裂構造有著密切聯系。其中,一、二階小波變換細節反映了上地殼內地質構造的分布特征,如湯陰地塹低重力異常帶,薄壁地塹低重力異常帶和武陟凸起高重力異常帶;三、四階小波變換細節主要反映了中、下地殼密度的橫向不均勻性和構造特征,如濟源凹陷低重力異常區、開封凹陷低重力異常區、太行山隆起低重力異常區和內黃凸起高重力異常區。

2)太行山東南緣發育的一系列斷裂帶主要以北東向和東西向斷裂為主,它們多是規模較大、切割較深的區域性斷裂,在構造上位于一、二級構造單元的邊界,如湯西斷裂是山西隆起區和北華北凹陷區的邊界,盤古寺-新鄉斷裂是山西隆起區和豫中差異沉降區的邊界,新鄉-商丘斷裂是北華北凹陷區和豫中差異沉降區的邊界。此外,湯西斷裂和湯東斷裂還控制湯陰地塹的西邊界和東邊界,薄壁斷裂是太行山東南麓盆地與山區的邊界斷裂,武陟斷裂是濟源凹陷和武陟凸起的邊界。

3)本文得到的湯東斷裂分析結果與深地震反射剖面結果[12]基本一致,斷裂深度在13km 以上;湯西斷裂分析結果和已有的地質地球物理成果[6-7]基本一致,認為太行山山前斷裂帶為分隔地塊、深切下地殼、規模宏大的斷裂帶。

4)在前人已有成果的基礎上,利用重力資料給出了太行山東南緣斷裂的大致埋深及其空間分布特征,認為太行山東南緣存在一系列深大斷裂,它們不僅是地貌和地球物理場的分界,更是區域地質構造單元的邊界,為今后該區斷裂構造的進一步研究提供了較好的地球物理學依據。

5)小波多尺度分解和功率譜分析結果與重力異常資料的數據范圍和網格大小具有密切聯系,其推測斷裂深度存在一定誤差,可以作為認識斷裂大致空間延伸情況的一種輔助手段。

謹以此文獻給中國地震局地球物理勘探中心成立60周年。

[1]李安然,成福元,古成志,等.中國東部重力梯級帶的地震地質分析[J].地 震地質,1984,6(2):53-61(Li Anran,Cheng Fuyuan,Gu Chengzhi,et al.Seismotectonic Analysis of the Gravity Anomaly Gradient Belt in Eastern China[J].Seismology and Geology,1984,6(2):53-61)

[2]張文佑,張抗,趙永貴,等.華北斷塊區中、新生代地質構造特征及巖石圈動力學模型[J].地質學報,1983,57(1):33-41(Zhang Wenyou,Zhang Kang,Zhao Yonggui,et al.The Mesozoic and Cenozoic Geotectonic Characteristics and Dynamical Model of the Lithosphere in North China Faultblock Region[J].Journal of Geology,1983,57(1):33-41)

[3]馮希杰.中國大陸第四紀地殼運動過程[J].地質論評,1992,38(3):210-214(Feng Xijie.The Time and Process of Quaternary Crustal Movements on the Chinese Continent[J].Geological Review,1992,38(3):210-214)

[4]Wang Yipeng.Basic Characteristics of Active Tectonics in China[J].Episods,1995,18(1/2):73-76

[5]王椿鏞,張先康,吳慶舉,等.華北盆地滑脫構造的地震學證據[J].地球物理學報,1994,37(5):613-619(Wang Chunyong,Zhang Xiankang,Wu Qingju,et al.Seismic Evidence of Detachment in North China Basin[J].Chinese Journal of Geophysics,1994,37(5):613-619)

[6]徐杰,高戰武,宋長青,等.太行山山前斷裂帶的構造特征[J].地震地質,2000,22(2):111-122(Xu Jie,Gao Zhanwu,Song Changqing,et al.The Structural Characters of the Piedmont Fault Zone of Taihang Mountain[J].Seismology and Geology,2000,22(2):111-122)

[7]侯遵澤,楊文采.中國重力異常的小波變換與多尺度分析[J].地球物理 學報,1997,40(1):85-95(Hou Zunze,Yang Wencai.Wavelet Transform and Multi-Scale Analysis on Gravity Anomalies of China[J].Chinese Journal of Geophysics,1997,40(1):85-95)

[8]楊文采,施志群,侯遵澤,等.離散小波變換與重力異常多重分解[J].地球物理學報,2001,44(4):534-541(Yang Wencai,Shi Zhiqun,Hou Zunze,et al.Decomposition of Gravity Anomalies[J].Chinese Journal of Geophysics,2001,44(4):534-541)

[9]方盛明,張先康,嘉世旭,等.華北地區布格重力異常的多尺度分解特征與地震活動性[J].大地測量與地球動力學,2002,22(1):34-39(Fang Shengming,Zhang Xiankang,Jia Shixu,et al.Multis-Scale Decomposition of Bouguer Gravity Anomaly and Seismic Activity in North China[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2002,22(2):34-39)

[10]秦前清,楊宗凱.實用小波分析[M].西安:西安電子科技大學出版社,1994(Qin Qianqing,Yang Zongkai.Protical Wavelet Analysis[M].Xi’an:Xidian University Press,1994)

[11]李成立,謝春臨,呂慶田.利用位場功率譜計算地質體頂底深度效果[J].大慶石油地質與開發,1998,17(5):45-48(Li Chengli,Xie Chunlin,Lv Qingtian.Calculating Top and Bottom Depth Effect of Geological Body by Applying Potential Field Power Spectrum[J].Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing,1998,17(5):45-48)

[12]劉保金,何宏林,石金虎,等.太行山東緣湯陰地塹地殼結構和 活 動 斷 裂 探 測[J].地 球 物 理 學 報,2012,55(10):3 266-3 276(Liu Baojin,He Honglin,Shi Jinhu,et al.Crustal Structure and Active Faults of the Tangyin Graben in the Eastern Margin of Taihang Mountain[J].Chinese Journal of Geophysics,2012,55(10):3 266-3 276)