2015霧霾治理:關鍵在于“調結構”

2014年10月19日,選手們在比賽中途經天安門。當日,2014年北京馬拉松賽在霧霾天氣中完賽。圖/IC

我牽頭的團隊在博源基金會、能源基金會的共同支持下,對治理霧霾問題的經濟政策進行了兩年多的研究。但是,當《中國新聞周刊》的記者請我對2015年的大氣質量進行預測時,這仍是一個難以回答的問題。研究表明,霧霾問題是中國以重化工為主導的產業結構、煤炭為主的能源結構和公路交通為主的運輸結構造成的,而要調整這一污染型的經濟結構,并非一朝一夕的事,而且肯定不是簡單采取末端治理和行政措施就可以根本解決的問題。

末端治理無法達到減排目標

在2013年10月本課題組的中期成果討論會上,清華大學環境學院院長賀克斌教授說了這么一句意味深長的話:“我們環境領域的學者和官員大部分都是理工科出身。今天,我十分欣喜地看到,一批經濟學家開始關注并投入精力研究污染問題,這表明我們的環境真正開始有希望了。”

這句話,點出了許多環境專家長期為之焦慮的問題。他們很早就感覺到,環境問題一定不僅僅是化學實驗室里可以解決的問題,不是用一些清潔技術或排放標準就能徹底解決的問題。為什么我們的排放遠遠超過國家的環境容量,為什么越控制越污染,一定有其經濟層面的道理。

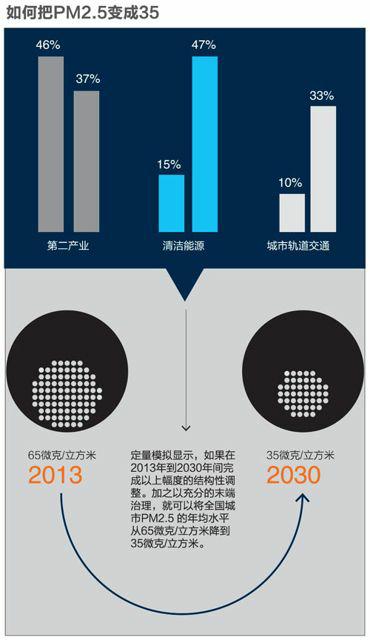

2013年,環保部門宣布,力爭在2030年前把全國所有城市的PM2.5的年均值降到35μg/m3。隨后出臺的“大氣國十條”里又提出2017年前把北京市PM2.5年均濃度控制在60μg/m3左右。為此,許多環境方面的專家提出了大量具體的治理措施,僅北京就提出了80多項措施。

然而,這些措施大部分屬于技術性的末端治理手段,如脫硫脫硝、提高油品質量、提高汽車排放標準、提高燃油效率等。另外,在實際操作中,還實施了許多行政性的減排手段,包括關停工廠、工地和汽車限行。2014年的“APEC藍”就是中國政府用超常規手段治理出來的。

我們建立了第一個用于模擬行業與公共政策對PM2.5影響的定量模型。基于該模型的研究,我們發現,如果我國目前的煤炭、汽車、資源稅、環保稅費、公共交通發展趨勢或政策不改變的話,即使環保類的末端治理措施用到極致,到2030年全國城市平均PM2.5仍會高達46。

末端治理手段無法達到減排目標的主要原因是,經濟結構、能源結構和交通運輸模式與我國的環境容量不適應。至于行政性手段,雖然可以在短期內降低污染性行業的產出,完成上級分配的“減排指標”,但無法持續、有效地引導資源向綠色產業轉移,推動結構轉型。

我們認為,實現PM2.5減排必須使用經濟手段,以改變投資者、企業和消費者的激勵機制,促進結構調整。這些經濟手段應該包括提高資源稅稅率、開征碳稅、大幅提高污染物排放收費標準、降低服務業的間接稅稅負、控制工業用地供給、引入汽車牌照拍賣制度、大幅提高對清潔能源補貼占財政支出的比重、引入治理霧霾的區域補償機制、建立綠色金融政策體系等。

舊的政策和體制鼓勵了高污染產業的過度發展

經濟結構問題是導致我國高污染的重要因素。但是,這些結構的扭曲是如何形成的?從經濟學的角度,我們要研究政府、市場、企業和消費者四個角色的作用。

過去,我們的許多政策和體制人為地鼓勵了高污染工業的過度發展、抑制了低污染服務業的發展。這是導致了目前高污染的深層次原因之一。

由于外部經濟環境和經濟周期的原因,政府曾經一度追求高速的出口增長和投資拉動經濟復蘇。也由于政府的政績考核制度等原因,地方政府官員傾向于追求GDP。這些戰略或政策導向在很大程度上需要通過加速房地產和制造業的發展來實現,因此我們在稅制、土地政策方面給與了高污染的第二產業過大的傾斜。比如,大量供給的工業用地,導致我國工業用地價格為居民住宅用地價格的1/8,這個比例比其他國家地區的平均水平低一到兩倍。

不幸的是,同樣的單位產出,由工業帶來的空氣污染是服務業的4倍,而重工業帶來的空氣污染是服務業的9倍。即使重工業實際產出的年均增長速度在未來17年內與GDP增速同步(年均6.8%左右),2014-2030年間重工業的實際產出也將累計增長兩倍多。在這種情況下,即使單位產出的污染排放強度降低八成(技術上難以達到),也無法把PM2.5降到30。

目前,占GDP比重為40%制造業消費了近80%的煤炭。從中長期來看,引導服務業的發展、抑制工業的過度膨脹才是控制煤炭消費的關鍵。我們的估算表明,如果將服務業有效間接稅率降低兩個百分點、將工業用地的平均價格提高兩倍、進一步提高資源稅稅率和碳稅稅率,就有可能將煤炭消費降低10%以上。

“糾正市場失靈”做得太少

在沒有干預的自由市場經濟體制下,也會出現由于“外部性”而導致污染過度的問題。這就是所謂的市場失靈。遺憾的是,與以上所述政府干預過多的情形相反,在市場失靈的情況下,政府在應該出手的領域卻做得太少。

常規煤炭占能源消費比重過高、清潔能源占能源消費比重太低是 “市場失靈”的重要案例。

如果僅依靠市場供求關系來確定煤炭價格,而不充分考慮燃煤對其他人造成的污染和健康危害,那么煤炭價格就會太低,使得煤炭生產和消費過度。我國的煤炭消費量之所以如此之大,并導致如此之嚴重的污染,主要原因就是沒有采取有力的公共政策來抑制其消費。現在已經到不得不改政策的時候了。

許多清潔能源與煤炭相比可以將二氧化硫和氮氧化物(PM2.5 的主要成分)排放降低90% 以上。但是,清潔能源減排的受益者主要不是清潔能源的生產者,也不是其消費者,而是呼吸本地空氣的其他居民。目前的清潔能源定價過低,生產者由于難以盈利而沒有足夠的興趣投資。即使政府已經提供了部分補貼,但我國清潔能源占比仍然非常低 ,僅為14.6%,遠低于發達國家的40%~60%。

空氣污染在區域間傳播是市場失靈的又一案例。

周邊地區排放是北京PM2.5的最大的來源(占40%),其中河北是北京周邊地區排放的主要來源。倘若沒有激勵機制讓河北考慮污染的外部性,或該地區沒有足夠的能力進行減排,其污染就會過高。理論上講,要讓河北減排,可以有兩種做法。一是負面激勵:即對河北的重工業征收嚴厲的稅費或采取嚴厲的行政手段關停重工業企業,或要求安裝其無法承受的減排設施。雖然能夠達到減排的目的,但副作用是可能出現經濟下行和失業問題。如果河北沒有足夠的財力和能力來創造新的就業機會,這種負面激勵就會受到抵制,因此可能達不到效果。二是正面激勵:即讓北京補貼河北,幫助河北企業安裝減排設施,將其燃煤發電改為天然氣發電等。由于有了北京的補貼,河北企業的減排獲得了更大的“獎勵”,會傾向于加大減排的力度,從而達到內生化其污染的效果。這樣,許多河北企業可以繼續運行,避免嚴重失業,同時達到了減排的目的,還可以降低整個京津冀的減排成本和北京本身的減排成本。

為了糾正上述類型的市場失靈,政府可以采取提高污染排放的收費標準、提高資源稅稅率、開征碳稅、提高和擴大對清潔能源的補貼、對汽車征收擁堵費、實行汽車牌照拍賣制度、建立治理霧霾的區域補償機制、建立綠色銀行、發行綠色債券等許多經濟類政策措施。

以上政策的實施,往往需要市場參與主體——企業和消費者的支持。但由于信息披露、環保教育等方面缺失,企業和消費者缺乏社會責任感,這也加劇了清潔能源和清潔交通模式所面臨的困境。

(作者系中國人民銀行研究局首席經濟學家)

博源基金會

博源基金會成立于2007年,以推動學術及政策研究為目標,著眼于研究中國經濟、社會及國際關系領域內的中長期問題。

能源基金會(中國)

能源基金會(中國)的前身是中國可持續能源項目,最初由大衛與露茜爾·派克德基金會和威廉與佛洛拉· 休利特基金會資助成立。在過去的十幾年中,以推動能源效率的提高和可再生能源的發展為宗旨,在中國的贈款金額累計已經超過2億美元。

課題:

如何將PM2.5降到35

在博源基金會、能源基金會的共同支持下,馬駿主持了“如何將PM2.5降到35”的課題研究,其主要成果《PM2.5 減排的經濟政策》已于2014年10月由中國經濟出版社正式出版,被評價為“對中國空氣污染問題開出的一個系統性的經濟診斷書”。