蘆山地震對天全縣的防震減災探討

任冬華

(四川省天全縣天全中學)

地震是地殼快速釋放能量過程中造成的震動,期間會產生地震波,其中地震波又分為S 波及P 波。地震可由地震儀所測量,地震的震級是表示由震源釋放出來的能量,通常以“里氏地震規模”來表示;烈度則通過“修訂麥加利地震烈度表”來表示,某地點的地震烈度是指地震引起該地點地殼運動的猛烈程度,是由震動對個人、家具、房屋、地質結構等所產生的影響來斷定。

地震是一種自然現象,大地震會造成巨大的災害。1976 年唐山大地震,2008 年汶川大地震及過去的蘆山2013 年“4.20”特大地震,都在我們記憶里留下了難以磨滅的傷痛。

一、天全縣的地理位置及地震地質情況

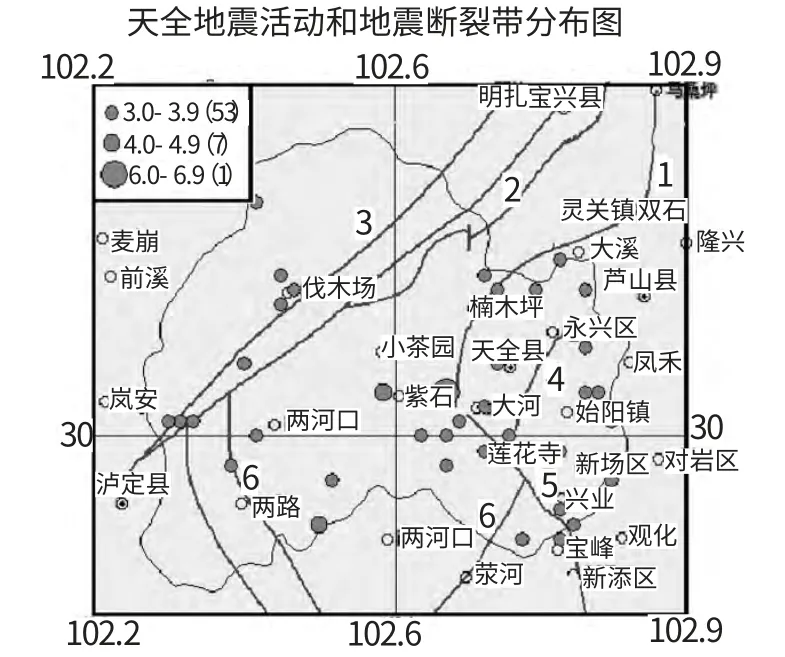

天全縣所轄地域位處龍門山地槽西南角,西接甘孜地槽,東臨四川臺拗,為地臺與地槽的過度地帶,屬中高山地區。位于四川省鮮水河、安寧河、龍門山三大地震構造帶交匯部位東側。地域內出露地層,從西到東為花崗巖(二郎山花崗巖體)、古生代沉積巖、中生代沉積巖,天全縣域的主要地層為中生代白堊系紅色地層。由于天全地區位處龍門山褶斷帶西南端,這個地區的構造比較嚴格的受其控制,出露一系列北東向的斷裂和褶皺,并伴隨一些北西向的構造成分,其主要斷裂多為北東向的龍門山褶斷帶中的后山斷裂(茂汶—汶川)、主中央斷裂(北川—中灘鋪)和前山斷裂(江油—灌縣)的南西延伸部分,龍門山構造帶大川—雙石斷裂南延至天全縣城附近,二郎山斷裂穿過縣境西部分布于兩路至伐木場一帶,中強地震較為活躍。此外,還有北東走向的始陽斷裂等小規模構造,常有中小地震活動。1996 年四川中西部(含雅安市天—蘆—寶—帶)被列為全國十二個地震重點監視防御區之一。

蘆山“4.20”7.0 級地震對天全的影響

2013 年4 月20 日8 時02 分四川省雅安市蘆山縣(北緯30.3,東經103.0)發生7.0 級強烈地震,震源深度13 公里。震中距離天全縣城不到三十公里,天全整個縣域震感極為強烈,破壞也是極為嚴重。造成天全縣受災嚴重,災情覆蓋全縣15 個鄉鎮,受災人數多達152356 人,曾一度被喻為“站著的廢墟”。大量老舊住房倒塌,未倒塌住房結構受損嚴重,學校、醫院等公共服務設施和供水、排水、供氣等設施受到不同程度損壞,主要公路多處塌方、受損,山體滑坡、崩塌、泥石流等次生災害嚴重,生態環境受到嚴重威脅,余震多、震級高,持續影響大。

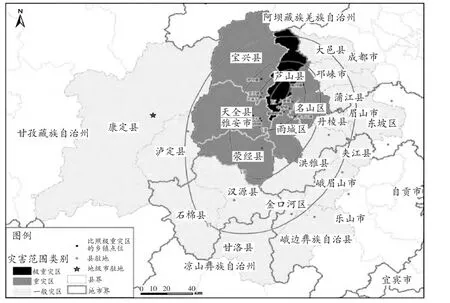

根據國家地震局公布的蘆山地震烈度分布圖:

天全縣多功鄉、樂英鄉、大坪鄉、老場鄉、新華鄉、城廂鎮、仁義鄉、始陽鎮、新場鄉9 個鄉鎮劃入Ⅷ度區,思經鄉劃為Ⅶ度區,興業鄉、魚泉鄉、小河鄉、紫石鄉4 個鄉鎮劃入Ⅶ度區,兩路鄉劃入Ⅵ度區。整個縣域不同程度地受到了此次特大地震的破壞。

《四川蘆山“4·20”強烈地震災害評估報告》評定天全縣整個縣域劃入重災區,其中大坪鄉、始陽鎮、城廂鎮比照極重災區。

蘆山“4·20”7.0 級地震規劃范圍示意圖

天全縣境內大多為基巖裸露區,河流一帶為第四系沖洪積覆蓋區,縣城、始陽等地為第四系河流沖積盆地,其結構為三元結構,即上部為耕植土壤,其下為河流沖積砂礫層(結構為稍密—密實),基底為中生代紅色砂泥巖。山區一般為二元結構,即第四系坡殘積堆積物為表層覆蓋,其下直接為基巖。而由于兩次特大地震的影響不良地質現象在山區大量出現,造成滑塌、崩塌等,沿沖溝洪水、泥石流災害較為嚴重。基于這樣的地質條件,天全縣域內修建房屋時,一定要嚴格選址,不然下次地震來臨時損失將更為慘重。

二、天全防震減災工作開展情況

近年來,天全縣防震減災工作不斷發展:

1.加大經費投入,以爭取項目為載體,尋求防震減災工作新突破

一是防震減災三大體系100 萬元的建設項目順利落戶天全。二是中國大陸構造GPS 觀測站天全基準站80 萬元的建設項目落戶天全。三是強震臺網29.5 萬元建設項目順利推進。四是測震臺數字化改造30 萬元項目成效明顯。五是防震減災指揮中心辦公樓全面建成。六是國家背景場天全形變臺建設項目全面啟動,2013年年初此項目在縣防震減災局背后山上全面動工,此臺站的建成將為我縣增加一種新的地震前兆監測手段。

2.建立健全組織體系,不斷提高地震應急救援能力

全縣形成了“橫向到邊,縱向到底”的宏觀觀測網絡,并建立了“政府統一領導、部門協調聯動、社會廣泛參與、防范嚴密到位、處置快捷高效”的工作機制,建立健全了由防震減災局牽頭相關部門協調,鄉(鎮)和社區負責人、村(居)委會聯絡員、基層群眾自治組織組成的地震應急救援管理體系。

3.加大學習宣傳,增強全社會防震減災意識

充分利用節假日、農村集市、科技下鄉、《防震減災法》頒布紀念日、唐山大地震紀念日等時機,深入開展了防震減災法律法規宣傳教育。通過多渠道、全方位的宣傳教育,使防震減災法律法規不斷深入人心,擴大了防震減災工作的社會影響,增強了全社會的防震減災意識和法制觀念,為全縣依法推進防震減災工作創造了良好的輿論氛圍。

三、天全縣防震減災工作思考

天全縣防震減災工作取得了一定的成效,但在這五年里面臨汶川特大地震和蘆山強烈地震時,我們還是發現了很多工作沒有開展好,需要進一步完善:

(1)進一步建立健全地震工作機構。

(2)將防震減災工作納入國民經濟和社會發展規劃,加大對防震減災工作的投入。

(3)加快推進地震安全性評價進程,切實將抗震設防要求納入基本建設審批管理程序。

(4)繼續完善地震應急工作體系,加強應急救援隊伍建設。

(5)搞好政務公開,強化執法力度,確保防震減災法律法規正確貫徹執行。

[1]張培霞.中國地震災害與防震減災[J].地震地質,2008(03).

[2]何永年.我國的城市防震減災[J].災害學,2008(S1).