美國軍事游戲塑造角色形象的一般模型探析

高思遠

(南京政治學院 研究生管理一大隊學員13隊,江蘇 南京 210003)

美國軍事游戲塑造角色形象的一般模型探析

高思遠

(南京政治學院 研究生管理一大隊學員13隊,江蘇 南京 210003)

美國軍事游戲正不斷成為塑造美國、美軍形象的新戰(zhàn)略傳播工具,而其角色形象塑造并傳播的流程是嚴格按照傳播心理學“一般學習模型”進行的。本文試圖對這一模型各個環(huán)節(jié)進行剖析,探尋美國軍事游戲在塑造角色形象的一般規(guī)律。

美國軍事游戲;角色形象;塑造;模型

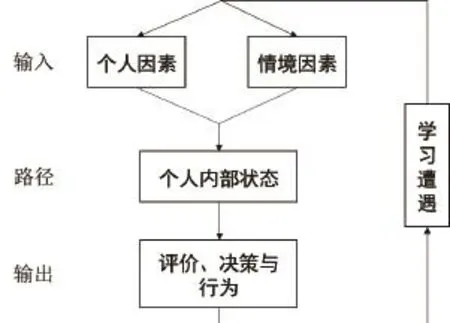

美國軍事游戲由于玩家群體眾多、銷售量大,正不斷成為塑造美國、美軍形象的新的戰(zhàn)略工具。而其角色形象的塑造與傳播功能實際是嚴格按照傳播心理學中的“一般學習模型”進行的。“一般學習模型”是由伯克利與安德森提出的(如圖1所示),最早用于探究“玩家受電子游戲影響”的模型,[1]其大致模型包含輸入、路徑與輸出三個部分。要對“美國軍事游戲對角色形象塑造的一般模型”進行更加細致的探討,需要將模型的各個環(huán)節(jié)加以拆解,對輸入、路徑和輸出各個部分進一步分析。

圖1 一般學習模型:簡化版本

一、輸入變量

(一)個人因素

游戲塑造的角色形象對玩家產(chǎn)生效果的程度,首先受到不同玩家個性差異——即“個人因素”的影響。個人因素主要反映玩家在接觸游戲內容前的既有特質,是玩家的“初始狀態(tài)”,包含:“情感特質”,即情緒狀態(tài)、態(tài)度、信念,決定了玩家主觀上接受相應內容的可能性;“生理特質”,即年齡、性別、國籍等“先天”因素,決定了玩家客觀上所接受游戲內容程度的深淺;“玩家身份特質”,指個體作為“玩家”這一身份時具備的獨有特征,包括玩家個人游戲史、游戲類型偏好、游玩傾向,影響玩家接受相應游戲內容的快慢。

(二)情境因素

“一般學習模型”的“情境因素 ”則指玩家在游戲過程中接受的各式各樣“外在狀況”,意即游戲輸出的內容本身:一是游戲塑造的“角色形象本身”,決定了玩家能獲取形象的“內容”。二是對角色形象的“描述程度”,決定了游戲塑造角色形象影響玩家的程度。三是游戲自身“一般特性”,決定游戲塑造的角色形象以“怎樣的方式”影響玩家。

二、路徑

受到“個人因素”與“情境因素”雙重影響,玩家在二者的交互作用下,自身內部的心態(tài)亦會發(fā)生變化,從而產(chǎn)生不同的形象認知、形象情感與形象意動。

(一)形象認知

在電子游戲當中,玩家往往以游戲中“主角”的視角為基礎,將自身代入至情景當中,與其他指定的NPC角色進行交互行為,這一過程當中,玩家不斷獲得對不同角色形象的認知。相關研究證實,隨著玩家“形象認知”的不斷重復進行,會使得這種認知過程變成“自動化”過程,而無須意識參與。[2]認知層面的內容完全有可能在玩家模糊、無意識情況下進行,這一方面受到玩家自身理解狀況、認知水平的限制,而更多的則是受制于游戲內容提供的影響。

(二)形象情感

電子游戲是以娛樂為目的的文化產(chǎn)品,這種性質決定了其在內容傳遞方式上要以休閑、放松的形式為主,力求避免空洞的說教與乏味灌輸,而這也使得其中存在著更多情感因素。一方面表現(xiàn)為玩家對特定角色形象自身生發(fā)的情感,玩家對角色產(chǎn)生的情感,會對其形象認知起到強化或削弱的作用,正向情感會令玩家放大角色的優(yōu)點,忽略缺點。同時,玩家對角色投入正向情感,往往會進一步挖掘角色的背景故事、細節(jié),甚至專門組織“討論群”(如貼吧)、創(chuàng)作“衍生作品”(如漫畫)等,使得角色的正面形象進一步確立、傳播范圍更廣,從而進入良性傳播循環(huán);另一方面,由于玩家以游戲中的主角為化身進行動作,更容易代入至主角的故事中,以主角的立場去審視和思考,因而便進入了以主角為視點的“預置情感”當中,在“主角”情感影響下,玩家理解的其他角色形象也會受主角觀點左右。

(三)形象意動

在心理學上,“意動”指“意識性動機”,代表了一種主觀傾向。[3]而“美國軍事游戲塑造角色形象”的“意動要素”指由于電子游戲的“喚起性”,使得玩家可能產(chǎn)生的行為。[4]具體而言,分為“行為意動”,即看到某個形象的角色,玩家行為被立即“喚起”——如游戲要求玩家從開始便擊殺具備某特征的角色,在游戲后期,玩家看到角色身上具備某特征的形象便會主動擊殺。另一類是“觀念意動”,即看到某個形象的角色,意識被立即“喚起”——如游戲初期設置某角色是反派,游戲后期玩家看到這一角色,便會聯(lián)想到“邪惡”“反派”的概念。實際上,“形象意動”是通過對角色的形象加以“暗示”,從而達到影響玩家意識與行為。

三、輸出

“美國軍事游戲對角色形象塑造”的一般模型的輸出環(huán)節(jié),從短期效果出發(fā),會使玩家個體狀態(tài)改變,并對特定角色產(chǎn)生相關決策、評價進而生發(fā)行為。從長期效果來看,則甚至會使玩家產(chǎn)生相關“文化認同”。

(一)短期效應

從短期看,如果玩家個體在游戲過程中沒有足夠的認知時間(如游戲進程快、游戲通過總時長短等)和認知資源(如注意力高度集中在具體的戰(zhàn)斗動作、不熟悉游戲等),但角色形象評價的結果并不重要(玩家并不在乎角色形象),那么玩家便會趨向于已有的形象評價結果,并進行相關的“沖動行為”,認同并跟隨游戲設定進行動作。

(二)長期效應

學者休斯曼和米勒關于媒介研究則證明,個體重復暴露在暴力媒介下會改變人格特質。[5]玩家長期、反復接觸相關的美國軍事游戲,會反復依照既定的行為腳本理解角色形象、產(chǎn)生對形象固定的信念與態(tài)度、形成對形象固定的知覺和期望圖式(刻板印象)并不斷加強自我對于相關形象立場與情緒的理解能力,最終形成了玩家與角色間相對一致的語言代碼,共同的非語言模式,從而使得玩家在態(tài)度、感知、價值取向、思維模式上無限趨同于游戲當中塑造形象的角色。這對于所處于文化氛圍與游戲文化相同的玩家(美國玩家)而言,便強化了文化內核;對于相異的玩家則消弭了文化構件的差異,從而形成了文化認同。[6]

[1] B.D.巴塞洛,B.J.布什曼,M.A.賽特.暴力視頻游戲的脫敏效應:基于行為與事件相關電位的數(shù)據(jù)分析[J].實驗社會心理學雜志,2006,42(4):532.

[2] R.M.謝福林,W.E.施耐德.人類信息處理的自動加工與注意加工:知覺性學習,自動化產(chǎn)生及一般性理論[J].心理學評論,1977(2):127-190.

[3] 郭本禹.解讀英國早期機能主義心理學[J].南京師大學報(社會科學版),2002(2):77-82.

[4] 王競博.國家形象的新媒體娛樂營銷[D].大連:東北財經(jīng)大學,2013.

[5] L.R.赫斯曼,L.S.米勒.幼兒持續(xù)重復暴露在暴力媒介下的長時效應[J].新聞周刊,1994:90-94.

[6] 邁克爾·H.普羅瑟.文化對話——跨文化傳播導論[M].何道寬,譯.北京:北京大學出版社,2013:15.

G206.2

A

1674-8883(2015)19-0181-02

高思遠,南京政治學院新聞傳播學方向碩士。