小凈距三線隧道滑坡堆積帶洞口施工技術

林早華

(六盤水路橋發展總公司 六盤水 553000)

小凈距三線隧道滑坡堆積帶洞口施工技術

林早華

(六盤水路橋發展總公司六盤水553000)

摘要隧道洞口滑坡體問題是隧道工程建設中經常遇到的問題,整治不當會嚴重威脅隧道施工和后期運營安全。針對德宏路1號三線隧道小凈距、洞口段處于滑坡堆積帶和埋深淺的工程難點特點,根據相關地質資料和現場實際情況,制定了抗滑樁加固、地表注漿、明洞接長和坡體加固的處理措施以穩定滑坡體。開挖中加強洞內支護,采取監控量測和超前地質預報指導施工,保證了施工安全。

關鍵詞隧道滑坡體施工技術抗滑樁動態施工

隧道建設中,由于設計選線、地質等多方面的原因,在開挖過程中特別在洞口段開挖時,經常會出現邊坡失穩,山體滑坡的現象。受滑坡體的影響,隧道往往開挖困難,可能引起大的塌方和山體移動,特別是對于三線、四線大斷面隧道,施工風險更是成倍增大。施工中若滑坡體整治不徹底,將會嚴重危險隧道施工和后期運營安全,造成襯砌嚴重變形、開裂甚至坍塌等破壞,嚴重影響線路的正常運營[1-2]。本文通過分析隧道的地質條件和實際施工情況,總結了小凈距三線隧道滑坡堆積帶洞口施工技術。

1工程概況

德宏路1號隧道為小凈距三線隧道,最大開挖寬度16.82 m,出口處于滑坡堆積帶,受此影響,開挖中出現了地表塌陷、道路坍塌和山體滑坡等險情,進洞異常困難。因地形條件限制,線路左側為土質邊坡,易形成巖土質順向坡,自穩性差,右側為弱風化灰巖。隧道出口段埋深7~23 m,回填殘積覆蓋層厚。圍巖為強風化泥巖,灰黑色,薄~中層狀,節理裂隙發育,富含裂隙水,強度低,成拱條件差。

2洞口體滑坡形成過程

(1) 2014年初開始對1號隧道洞口進行邊仰拱坡施工,按網噴+框架錨桿植草防護。線路左側為三級邊坡,一級為臨時邊坡,坡率1∶0.5,二級坡率1∶0.5,三級坡率1∶0.75。洞口仰坡坡率1∶0.75,上臺階開挖至明暗交界里程。

隨著開挖范圍的不斷擴大,地表和山體出現明顯順線路方向和左側山體滑坡位移,邊坡框架開裂,洞頂地表沉陷,左側山體出現多條地裂縫。施工期間,在地表設置4個監測斷面,左側邊坡設置2個監測斷面,共24個位移監控量測點,監測表明測點位移變化明顯并持續增大。

(2) 2014年6月13日,對中巖柱土方開挖中,擋土墻發生滑移,引起洞頂地表嚴重開裂和塌陷,旅游公路路面嚴重變形開裂,路基擋墻坍塌,山體裂縫迅速發展。地表監測點最大位移X方向(順線路方向滑移)累計達到1 101.2 mm,Y方向(左側山體滑坡方向)累計達到867.8 mm,Z方向(豎向沉降)達到-1 015.8 mm。

可以看到整個山體滑坡體已經形成,坡腳開挖是誘發滑坡體最重要的因素。施工期間正值雨季,大量的雨水通過裂縫滲入土體,一方面加大了土體的重量,另一方面降低了滑動面的抗剪強度,加劇了滑坡體的發展[3]。

3滑坡體整治

1號隧道出口是典型的軟弱圍巖淺埋偏壓隧道,小凈距三線隧道開挖斷面大,左右洞施工效應顯著。根據補勘資料和物探資料顯示,沖溝內回填、殘積覆蓋層厚度達到8.4~10.5 m,以下為強風化泥巖,裂隙發育,穩定性差。隧道洞口和左側邊坡開挖,擾動了整個山體,破壞原山體坡面的平衡狀態,形成了山體滑移。隧道開挖過程必然會加劇線路左側滑坡體,引起山體滑坡和隧道塌方。因此隧道進洞前首先應整治滑坡體,限制山體擾動[4]。

滑坡體整治比選方案如下:①削坡減載法,削坡減載法主要是減載,即通過清除滑坡體的上部一部分,以減小滑體的下滑力;②地表注漿法,通過注漿固結土體;③明挖法;④抗滑樁加固;⑤接長明洞法。削坡減載法和明洞開挖法需要大量開挖土方,將破壞整個山體環境,同時該隧道上方有旅游公路和一座高壓電塔,環境影響和征拆難度大,這2種方法不可行。

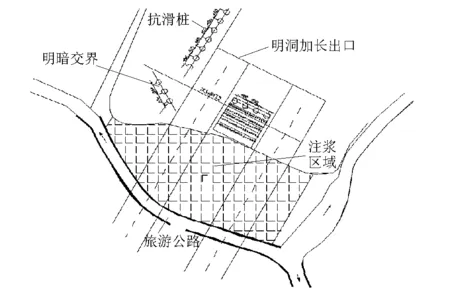

按照徹底整治滑坡體,盡量減小對森林公園地貌環境的影響,確保隧道施工和運營安全的原則,通過綜合比較確定“抗滑樁加固+地表注漿+明洞接長+坡體加固”的整治方法。抗滑樁加固設樁位置靈活,對邊坡穩定性影響小,施工便捷,工期短,加固效果顯著。通過分析地形地貌及下伏地層,對已發生、預測可能發生的滑坡,抗滑樁須進入穩定地層[5]。滑坡體整治加固平面圖見圖2。

圖2 滑坡體整治加固平面圖

3.1 抗滑樁施工

根據滑坡體變化情況和隧道開挖后山體將受 到的影響程度,在左側山體和中巖柱3處不同位置設置抗滑樁,共14根,抗滑樁樁長25.0 m,樁徑2.0 m,混凝土強度C30。其中左側邊坡和仰坡交接處設3根,樁板墻尺寸14.5 m×9.9 m×4.5 m;中巖柱位置設4根,樁板墻尺寸15.0 m×6.7 m×4.5 m;左側邊坡設7根抗滑樁,樁間根據露出人行道頂面的抗滑樁高度設置8~9塊擋土板,每塊擋板高1.0 m、厚0.5 m。

采用樁板墻對中巖柱進行加固,樁板墻尺寸12.05 m×14.5 m×10.0 m,采用臺階型布置,共分為5層,第2層~第5層插打直徑108 mm無縫鋼管至仰拱面以下,橫向間距0.75 m,用I18型鋼聯系,每排共19 m,最大樁長21.45 m,其中第2層布置2排。底下2層和抗滑樁相連,整體形成樁板墻。

3.2 地表注漿

隧道洞頂地層土質極為疏松,為保證暗挖施工安全,同時減少地面沉降,對洞頂地表(如圖2注漿區域)進行注漿加固,以達到改良土體的目的。

注漿采用直徑×壁厚=50 mm×4 mm無縫鋼管,梅花形布置,相鄰間距1.5 m,橫向共布置50排。隧道范圍注漿管深入隧道拱頂以上1 m范圍內,長度5.48~18.36 m,開挖線外側注漿管打設深度至隧道仰拱底部,長度18.05~25.05 m。注漿采用水泥漿,水泥漿水灰比1∶1,注漿壓力在0.5~1.0 MPa,注漿量按注漿體積范圍內充填率為0.05考慮。

地表注漿后,地層疏松土固結明顯,注漿效果明顯。

3.3 接長明洞

左幅明洞從ZK3+854.5接長至ZK3+867.5,總長變為20 m。左幅明洞從YK3+866.5接長至YK3+879.5,總長變為20 m。暗洞復合襯砌和明洞襯砌間設置沉降縫,洞門完成后回填土與現狀地面線順接,回填頂部設置粘土隔水層。

3.4 坡體加固

仰坡和邊坡采用網噴+框架錨桿植草防護,框架梁節點間距2 m,截面尺寸0.3 m×0.3 m,C25現澆鋼筋混凝土,鋼筋骨架節點采用直徑32 mm自進式中空注漿錨桿固定,第二級邊坡采用9 m長鋼管,第三級邊坡采用12 m長鋼管,錨固角度一般為150~300,錨桿外露端頭與鋼筋骨架箍筋焊接連接。框架每20~25 m設一伸縮縫,縫寬2 cm,內填瀝青防水材料。左側邊坡分級開挖,二級邊坡1∶1開挖,三級1∶1.15開挖,右側邊坡為裸露巖石,按1∶0.5放坡。

4開挖變更設計

4.1 洞內支護

在滑坡山體強大的作用力下,隧道洞初期就出現了管棚套拱擠潰錯臺,初期支護嚴重開裂變形,支護強度明顯不足,為此調整隧道襯砌類型,將由原設計SVa-X型襯砌結構變更為SV加-X型襯砌結構。

(1) 超前支護。拱部130°范圍直徑×壁厚=45 mm×4 mm小導管超前支護,長L=4 m,縱向每4榀拱架設置一環,間距1.4 m,環向間距0.4 m。

(2) 初期支護。拱部采用直徑25 mm中空注漿錨桿,長L=4 m,范圍由原設計的90°擴大為120°,間距@=60(縱向) cm×80(環向)cm調整為@=35(縱向) cm×80(環向)cm。拱墻采用直徑50 mm鋼花管注漿加固,長L=4.5 m,間距@=60(縱向) cm×80(環向)cm調整為@=35(縱向) cm×80(環向)cm。初期支護C25噴射混凝土28 cm,拱部及邊墻鋼筋網由原設計的直徑8 mm單層鋼筋網調整為雙層直徑8 mm鋼筋網,型鋼鋼架由原設計的I20a工字鋼拱架、0.6 m/榀變更為I22a工字鋼拱架、0.35 m/榀,鋼架與圍巖之間的噴混凝土保護層厚度為 6 cm,臨空一側的噴混凝土保護層厚度為 4 cm。

(3) 二次襯砌。二次襯砌采用S8,60 cm厚度C30鋼筋混凝土。直徑22 mm HRB400雙層鋼筋,主筋間距由16.67 cm,全環布置。

4.2 大管棚加長

大管棚長度由30 m加長至40 m,采用直徑×壁厚=108 mm×6 mm無縫鋼花管,環向間距0.4 m,拱部140°范圍共布設50根。傾角2°~3°(不包括線路縱坡),管棚施工時先打有奇數有孔鋼花管,注漿后再打無孔鋼管,無孔鋼管可以作為檢查管,檢查質量。

5洞內開挖施工

洞身開挖采用淺埋暗挖法施工,考慮到施工效率,采用環形開挖預留核心土法施工。施工中嚴格遵循“管超前、不爆破、短進尺、少擾動、強支護、早成環、勤量測、二次襯砌緊跟”的施工原則,主要控制措施如下。

(1)采用人工風鎬配合挖掘機分部開挖,堅持短進尺和短臺階。每循環進尺0.4 m左右,開挖后立即噴射混凝土封閉巖面(包含掌子面),上臺階長度3~5 m,下臺階長度3~5 m。

(2)上下導坑鋼架均采用2根6 m長、直徑89 mm鎖角鋼管,防止側壁大變形。

(3) 初期支護封閉成環后進行仰拱襯砌及回填。及時施工二襯,二襯距掌子面距離不大于15 m。

(4) 三線隧道矢跨比小,拱部受力大,施工中根據監控量測數據及時施加臨時支撐,控制圍巖和支護變形,確保隧道施工安全。

6動態施工

施工中加強洞內外監控量測和超前地質預報,實行動態設計和動態施工,及時反饋信息,以便合理調整支護參數和施工方法,及確定臨時支護的拆除時間。

6.1 監控量測

(1) 地表位移監測。滑坡體整治后,再重新布置位移監測點,共布置測點21個,其中左側邊坡布置6個,右側邊坡布置1個,2個樁板墻上共布置6個(圖3中陰影區域),地表布置3排監測點,測點布置見圖3。

圖3 地表監測點布置示意圖

監測表明地表和滑坡體位移變化顯著,左側邊坡2-1~2-3和3-1~3-3測點位移變化量最大,X方向累計滑移164.9~391.9 mm,Y方向滑移349.2~624.0 mm,Z方向沉降-139.3~-330.1 mm。樁板墻上測點5-1~5-4位移變化量最大,X方向累計滑移-189.9~-308.2 mm,Y方向滑移121.6~179.7 mm,Z方向沉降-10.8~-30.4 mm。

(2) 周邊收斂和拱頂下沉。周邊收斂和拱頂下沉布置在同里程,每5 m布置1個監測斷面,每臺階布置1條收斂測線,拱頂下沉布置3個監測點,分別為拱頂測點和拱腰測點。

周邊收斂累計變化值為-17.6~-69.3 mm,拱頂下沉值遠大于周邊收斂,累計下沉量為-97.9~-453.60 mm,施工過程下沉速度為-5~-20 mm/d,拱頂測點和拱腰測點同時下沉。

(3) 深層水平位移。在邊坡2處位置共布置4個深層水平位移測點(見圖3),監測結果見表1,表中水平位移為孔頂變化值。

表1 深層水平位移監測結果統計

左側邊坡和仰坡交接位置的測點1和測點2X方向累計位移量為51.93 mm和43.83 mm,Y方向累計位移量為16.42 mm和30.71 mm,變化范圍在管口以下11.0 m。中巖柱測點3和測點4X方向累計位移量為166.92 mm和150.84 mm,Y方向累計位移量為-87.61 mm和-66.71 mm,變化范圍在管口以下13.0~15.0 m。

根據深層水平位移監測成果,可以確定滑坡體滑移面。該隧道滑坡體滑移面為管口以下11.0~15.0 m,這說明抗滑樁設計長度是合適的,山體滑坡治理是成功的,隧道后期運營安全是有保障的。

6.2 超前地質預報

采用探地雷達在地表布置測線網,對隧道址區的圍巖情況進行了詳細的調查,主要確定圍巖分界面和地下水分布情況。

(1) 右幅。在8.5~9.6 m深度范圍為巖性分界面或風化分界面;在9.6 m以下內巖體較為破碎,局部圍巖含水率有所增加;右幅YK3+834~YK3+837測線在14~24 m深度范圍圍巖裂隙發育,含基巖裂隙水,含水量較前段豐富,但巖體內部應無大的積水帶。

(2) 左幅。在8.4~10 m深度范圍為巖性分界面或風化分界面;在10 m深度以下巖體較為破碎,局部圍巖含水率有所增加;15~23 m深度范圍內圍巖裂隙發育,含基巖裂隙水,含水量較前段豐富,但巖體內部應無大的積水帶。

6.3 動態施工措施

(1) 監測表明地表和滑坡體位移變化顯著,應控制邊坡的一次開挖量,當位移數據增大時,暫停開挖或及時回填反壓。雨季時,地表裂縫及時密封處理。

(2) 三線隧道以控制沉降變形為主。做好鎖角鋼管施工;當變形持續增大時,立即增設臨時豎向和斜向支撐。

(3) 監控深層水平位移是滑坡體監測的有效手段。該隧道滑移面較深,明洞施工完成后,應盡早施工洞門,進行洞頂回填。

(4) 鑒于左側邊坡位移變化明顯,為確保坡體穩定和運營期線路安全,在ZK3+888.5~ZK3+914設置6根小型抗滑樁,樁長10.0 m,樁徑1.2 m,混凝土強度C30,間距5.1 m,樁板墻尺寸為2.2 m×1.2 m。

(5) 做好超前地質預報工作,掌握隧道前方圍巖情況。

7結語

本文針對德宏路1號三線隧道小凈距、洞口段處于滑坡堆積帶和埋深淺的工程難點和特點,根據相關地質資料和現場實際情況制定了抗滑樁加固、地表注漿、明洞接長和坡體加固的處理措施穩定滑坡體。開挖中加強洞內支護,采取監控量測和超前地質預報指導施工,進行信息化動態施工。目前該隧道已順利通到洞口段,這表明本工程所采取的整治措施是有效、可行的,能夠確保隧道運營安全,對類似小凈距三線隧道滑坡體堆積帶進洞工程施工具有重要的參考價值。

參考文獻

[1]晏啟詳,何川.隧道施工對潛在滑坡體的影響及滑坡整體數值分析[J].鐵道建筑,2005(5):38-41.

[2]葉濤.抗滑樁在邊坡治理中的應用[J].西部探礦工程,2002(6):1081-1106.

[3]周大華,付正飛,汪西華.云嶺隧道滑坡體穩定可靠度分析[C].第九屆全國巖石力學與工程學術大會論文集.北京:科學出版社, 2006:493-498.

[4]江帆,熊裕林,韓瑞祥.某超大斷面高鐵隧道出口段失穩分析與加固處置措施[J].安徽建筑工業學院學報:自然科學版,2013,21(6):25-30.

[5]閆超平.復雜地形、地質情況下隧道洞口段設計[J].鐵道標準設計,2012(6):117-120.

Entrance Construction Technology of Small-distance

Triple-line Tunnel in Landslide Stack Area

LinZaohua

(Liupanshui City Traffic Investment Development Limited Liability Company, Liupanshui 553000, China)

Abstract:Tunnel entrance landslide problem is a frequently encountered problem in the construction of tunnel. Improper handling measures would threat tunnel construction and security in operational period. Dehong Road NO. 1 tunnel is a small-distance triple-line tunnel. The entrance construction faces a great difficulty that the entrance is located at landslide area and shallow buried section. According to the geotechnical data and location condition, several handling measures have taken to reinforce the landslide, including anti-slide pile, cement grouting into soil and open cut tunnel construction. In the process of excavating, strengthening reinforce support inside the tunnel and taking monitoring measurements and geological advanced forecast to guide construction have been adopted to ensure tunnel construction safety.

Key words:tunnel; landslide; construction technology; anti-slide pile; dynamic construction

收稿日期:2015-09-10

DOI 10.3963/j.issn.1671-7570.2015.06.016