新聞前沿速遞:美國情境新聞崛起

李師荀

(作者單位:中國傳媒大學新聞學院)

新聞前沿速遞:美國情境新聞崛起

李師荀

(作者單位:中國傳媒大學新聞學院)

摘 要:新聞界的每一次變革都與技術進步密切相關。互聯網時代,新媒體的迅速崛起對傳統新聞業的整體行業生態產生巨大沖擊,新聞界謀求變革和發展的需求日趨緊迫,新聞傳播理論和新聞實踐的相關研究也不斷加快。美國哥倫比亞大學的凱瑟琳·芬克和邁克爾·舒德森兩位學者梳理了1955年至2003年美國報業發展與轉型的現狀,提出“情境新聞”(contextual journalism)的概念,或將成為2015年新聞界的學術研究重點。

關鍵詞:情境新聞;傳統新聞;報業衰落

狄更斯在《雙城記》中有一句名言:這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代。用這句話來形容當下的新聞界再恰當不過。互聯網和多媒體技術的迅猛發展讓受眾能夠獲取前所未有的海量新聞資訊,同時,全球范圍內的新聞界也飽受重創。報紙廣告收益跳水式下滑,各國傳統紙媒紛紛停刊,報業衰落的第一張多米諾骨牌已經被推到。在此情況下,新聞界不斷探索報業發展的新可能、新機遇,以求在媒介融合的大浪潮中守住自己的獨有高地。凱瑟琳·芬克和邁克爾·舒德森兩位學者盤點了美國近50年的報業發展,指出“情境新聞”正在崛起,將顛覆傳統的新聞報道模式。

1 什么是“情境新聞”

2013年,凱瑟琳·芬克和邁克爾·舒德森在SAGE上發表了《情境新聞的崛起,1950s-2000s》一文,文章指出,“情境新聞”在過去的半個世紀里,數量方面是新聞報道最重要的變化之一,但其沒有一個固定名稱和標準的學術定位。Stephen Hess1981年將其稱為“社會科學新聞”,認為該類新聞突出解釋性,注重原因而非事件本身。Forde KR 2007年將其稱為解釋性報道、深度報道、長期新聞、說明性報道、分析報道。

芬克和舒德森對《紐約時報》《華盛頓郵報》和《密爾沃基哨兵報》3份報紙進行內容分析,選取各報1955年、1967年、1979年、1991年和2003年中的第一周的周一頭版、第二周的周二頭版、第三周的周三頭版和第四周的周四頭版上的文章為研究對象,將1892個樣本分為五類:傳統型(conventional)、情境型(contextual)、調查型(investigative)、社會移情型(social empathy)和其他(other)。

具體而言,傳統新聞主題明確、簡練,在第一段或第一句即回答“誰、什么事、什么時間、在哪里”等問題,忽略或含蓄描述“為什么”,多向公眾傳達政府公務、立法、公共安全、災害等事件;情境新聞往往著眼大局,為其他新聞提供新聞背景和歷史語境,如果說傳統新聞是“聚焦拍攝”,那情境新聞用的便是廣角鏡頭,其可以是解釋性的、趨勢性的或描述性的,有時會出現在傳統新聞中以豐富故事內容;在調查新聞中,報紙履行“看門狗”職責,記者深入調查、督促政府人員公開信息或聽取秘密消息源,為打擊腐敗和冤假錯案發聲;社會移情新聞多關注其他新聞忽視的人和群體,解答“成為這樣的人是什么感覺”這一問題,鼓勵讀者對自己不熟悉的群體產生興趣、憐憫或同情。

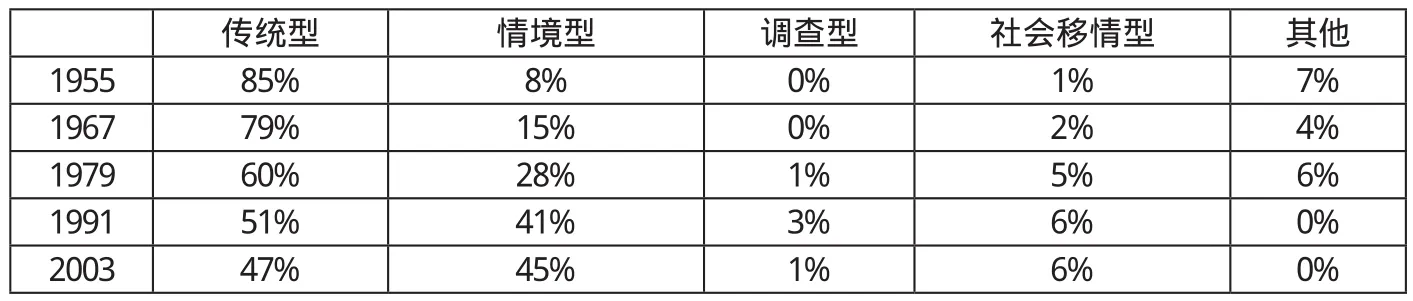

經定量統計后文章指出,一旦報紙寫作的主導風格確定,傳統新聞便不再霸占頭版。在過去的50年里,研究樣本中傳統新聞所占比例從85%下降到47%,情境新聞則從8%上升到45%。調查新聞和社會移情新聞所占比例略微上漲,但比重始終較小。頭版上“水冷卻器”類型的報道已經消失。另外,1955和1979之間,新聞從傳統型向情境型轉變最為明顯。表1為各類型新聞比重變化情況。

表1 過去50年各類型新聞比重變化

2 中國“情境新聞”研究

中國學者對“情境新聞”的研究鮮有文獻資料。截至2015年6月1日,在CNKI數據庫和百度中搜索“情境新聞”關鍵詞,僅有一篇侯麗所寫的《“情境新聞”顛覆傳統報道模式》,其刊登在2015年4月20日第728期的《中國社會科學報》上,《青年記者》雜志和數家網站對其進行轉載,影響力較小,未構成完整體系。究其原因,可能是因為“情境新聞”的提法過于新穎,中國的類似研究并未采用此種名稱,以至于難以檢索。但我們不得不承認,中國對情境新聞的研究相對滯后,應有所加強。

其實,中國學者長期以來都在積極探索新聞報道模式的變革。尤其是在大數據和媒體融合時代,傳統媒體發布的新聞產品與新媒體載體上呈現的豐富、多樣、互動性強的新聞產品相比,很難有閱讀體驗上的競爭優勢。加之社會多元化發展,傳統媒體公信力下降,受眾對新聞報道的不滿情緒越來越大,尤其是在政治報道和突發事件報道中,單純的講清事件經過已不能滿足受眾對新聞的需求,媒體必須提升新聞在信息“食物鏈”中的位置,多提供分析事件緣由的報道,關注新聞事件的“上下文”和歷史語境,以更好地說明問題,為受眾答疑解惑。