在板門店執行交換戰俘任務的46天

文/韓明倫

在板門店執行交換戰俘任務的46天

文/韓明倫

韓明倫,1935年出生于山東萊陽,1949年參軍,1951年隨部隊入朝從事醫護工作,1953年入黨。后在解放軍204醫院、234醫院從事醫學檢驗和科研工作,與科研單位和工廠合作研制成功三項專利產品,“臨床生化超微量檢驗法”等科研成果獲軍隊科技進步二等獎一項、三等獎十項。榮立二等功一次、三等功十次,享受國務院特殊津貼,副軍級待遇。1998年離休,現在空軍錦州干休所安享晚年。

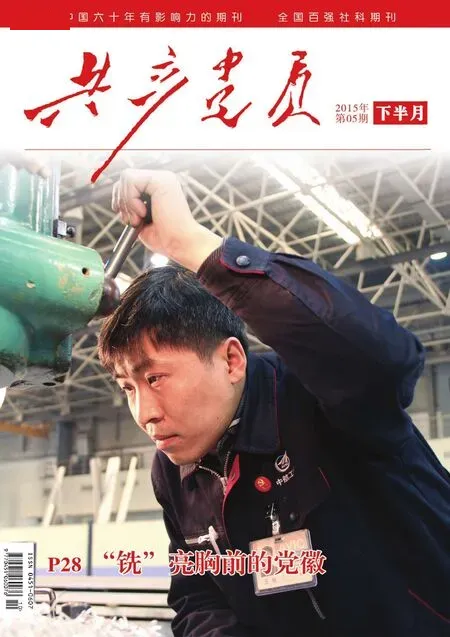

1953年8月15日,韓明倫(前排左四)在板門店執行交換戰俘任務期間,與同組的志愿軍戰友及朝鮮人民軍官兵合影留念

1953年4月8日,我所在的中國人民志愿軍第三基地醫院內科院接到上級命令,要我院開赴開城,執行交換傷病戰俘的任務。4月10日,我們到達開城,緊張地投入工作,準備接收從我方戰俘營轉來的“聯合國軍”傷病戰俘。

接受訓練

“聯合國軍”的傷病戰俘轉來之前,有一天,我方和平停戰談判代表團的兩位同志來我院挑選醫務人員,到板門店執行接收敵方遣送給我方的志愿軍和朝鮮人民軍傷病戰俘的光榮任務。代表團要求,被選人家庭出身要好,本人是黨員或優秀團員,身材、儀表要好,同時院黨委要寫出保證書,保證被選中的人在執行任務時不出問題。這一年,我剛滿18周歲,入黨不久,個頭也長高了許多。得知自己被選中時,我的心情無比激動。

各單位被選中的同志集中進行學習訓練。訓練內容主要有:如何從敵方接過戰俘,對敵方工作人員如何說話,對歸來的戰俘如何說話,等等。首長要求我們,在交換戰俘的現場要站有站相、坐有坐相,不得隨地吐痰,不許伸懶腰,不許吃大蔥和大蒜;在敵方人員和各國記者面前要表現得不卑不亢,不得同外國記者、國際紅十字會人員隨便交談;對中立國(印度、捷克、波蘭、瑞士、瑞典)人員要有禮貌。首長還叮囑我們,對敵方要講究斗爭策略和手段。例如,在交換戰俘的現場見到我方歸來的戰俘打罵敵方工作人員時,一定要做出拉架的姿態,這樣記者們照相后,就可以證明我方工作人員遵守了雙方協議,維持了現場秩序,我方在談判桌上就可以不接受敵方的抗議。

經過一周多的訓練,領導檢查后通過了。1953年4 月20日,我們分別乘坐25輛蘇式粉紅色救護車去板門店執行任務。出發前,新聞記者給我們拍了紀錄片。2000年10月25日,中央電視臺播放的紀念抗美援朝50周年的紀錄片中,就有我們從開城出發時的鏡頭。

交換傷病戰俘的13天

敵方遣返我方傷病戰俘的場地設在板門店鐵絲網內的一塊平地上。我方用木板做了一座大紅門,兩側各有小門。中間大門用于行車,兩側小門用于行人。大門上用中朝兩國文字寫著“祖國懷抱”四個大字,大門頂端插著中國國旗和朝鮮國旗,大門兩邊分別寫著“朝鮮民主主義人民共和國萬歲”和“中華人民共和國萬歲”。

敵方用7輛開著燈的綠色救護車拉著傷病戰俘,從板門店南門進入我方遣接站。大白天他們開燈的目的,一是污蔑我們“黑暗”,二是干擾各國記者拍照——他們害怕長期遭受非人道待遇的我方戰俘做出對他們不利的舉動,記者拍照會損害他們的“形象”。當救護車快到遣接站時,戰俘們把車窗全部打開,伸出頭,手里搖動著國旗。當看到“祖國懷抱”四個大字時,志愿軍戰俘號啕大哭,邊哭邊喊:“祖國萬歲!毛主席萬歲!”志愿軍的戰俘高唱《東方紅》,人民軍的戰俘高唱《金日成將軍之歌》。戰俘們一下車,見到敵方人員就沖上去打他們、罵他們,高喊著“美帝國主義滾出朝鮮去”

等口號,有的戰俘拿著發了霉的、摻著沙子的大米團甩到敵方軍官頭上,有的拿著米團給在場的各國記者看,控訴敵方的非人道待遇。當戰俘們打罵敵方工作人員時,我們就上去裝作拉架,表示維持現場秩序。

敵人為了掩蓋他們虐待戰俘的事實,提前給戰俘們發了新的衣服,而戰俘們在下車時都把敵人發的衣服脫下來丟在地上。記者們都一一拍照。受傷的戰俘很多都被截肢了,有病的戰俘多數患有肺結核,個個面黃肌瘦。我們一見到歸來的戰士,便握手問候:“同志辛苦了!”他們緊緊擁抱著我們,泣不成聲,我們也跟著一起哭,沒法止住眼淚。我們把戰俘們接到帳篷內坐下,讓他們喝水、吸煙、吃水果糖,稍事休息后送上救護車,送到開城。路兩邊站著無數老百姓,手里拿著國旗夾道歡迎親人歸來。戰俘們邊哭邊喊口號,老百姓也跟著哭。戰俘到達衛生通過區后,消毒、洗澡、換上新衣服,然后到醫院休息,幾天后再送到后方。

13天的時間里,交換了數千名傷病戰俘,圓滿地完成了任務,未發生任何問題。交換戰俘工作,黨中央、毛主席非常關心。據說,志愿軍政治部杜平主任每天向毛主席匯報交換戰俘的情況。交換戰俘的第一天,醫務人員都穿著白色工作服,并戴著口罩。毛主席知道這一情況后對杜平主任說,戴口罩不好,顯得不熱情。另外,工作人員見到歸來的戰俘后,第一句話是:“同志辛苦了!”毛主席認為這樣說不合適,應該說:“受苦了!”第二天,我們就按照毛主席的指示做了。

我們送歸來的戰俘回開城時,會在板門店北門的路口停留一會兒,而我方遣返敵方戰俘,也會在那里停留一會兒。我親眼看到,敵我雙方對待戰俘簡直是天壤之別。敵方傷病戰俘個個紅光滿面,吃得又白又胖,還發給他們一套藍色制服、一支金星自來水鋼筆、一條“大中華”香煙、一袋水果糖等。有一天,我看到我于1951年護理過的一位患睡眠蟲病的加拿大戰俘乘車經過,他認出我來,從車窗向我招手,大聲說:“中國頂好!毛澤東頂好!小韓頂好!”還把我方發給他的東西拿出來給我看,示意要帶回國去。敵方戰俘一個個笑容滿面,在交換戰俘時沒有一個哭的,更沒有打罵我方人員的。

歷時33天的大規模交換戰俘

1953年7月27日,《朝鮮停戰協定》在板門店簽訂。從8月5日起,我又參加了大批健康戰俘的交換工作。

這次大批交換戰俘,我方從我國外交部、外貿部等單位調來了很多英文翻譯,敵方的中文翻譯全是臺灣國民黨軍隊來的,穿著美軍軍裝。我所在的第六組,有一位英文翻譯是從外貿部來的,個子較高,敵方的中文翻譯則是個臺灣來的小個子。我組這位英文翻譯曾幾次當面罵這個臺灣小個子是“走狗”,他低頭不語。

在交換戰俘的過程中,有四個場景我至今難忘。

8月7日這天,有個志愿軍戰俘手里端著一頂軍帽歸來,軍帽下面的黑布上用白字寫著一位志愿軍軍官的名字。聽說,這位志愿軍軍官在戰俘營與敵人英勇斗爭,光榮犧牲了,戰友們把他的軍帽保存了下來。

8月8日,敵方用一輛吉普車單獨送來一名志愿軍戰俘——原中國人民志愿軍第六十軍第一八○師代政委、政治部主任吳成德,他是志愿軍被俘官兵中職務最高的一位。在戰俘營內,他同敵人進行了堅決的斗爭,敵人將他關在鐵絲籠內,但他始終堅貞不屈。他穿的還是入朝作戰時發的那雙膠鞋,已經打了很多補丁。在戰俘營兩年多,他沒有刮過胡須。

8月9日這天,我們共接收2874名戰俘,其中有474名女戰俘(人民軍473名,志愿軍1名),另有兒童23名,隨其母親一同歸來。這些女戰俘乘救護車到來時,所有的記者都上去錄音、拍照。敵人發給她們的毛料軍裝,全被她們改成了人民軍軍服樣式。軍帽上的五角星是她們用罐頭盒鐵殼做成的,并割破自己的手指,用鮮血將五角星染成紅色。在離我們很遠處,她們就將救護車車窗玻璃打碎,揮舞著國旗邊哭邊喊口號。來到遣接場地后,她們將皮鞋脫下,甩向敵方軍官或丟在地上。她們向在場的記者哭訴了在敵方戰俘營里所遭受的種種迫害,不少記者哭了,孩子們見到母親哭也跟著哭,我方工作人員也止不住熱淚長流,中立國和紅十字會的人看到這種場面也都表示出同情的樣子。

8月13日這天,接收志愿軍戰俘的工作已基本結束,以后全是人民軍的戰俘。每天都接收戰俘2400名左右。在交換戰俘結束的前一天,歸來了一批志愿軍特殊戰俘。他們多數是用擔架抬下來的,左臂刺著“抗俄反共”字樣,見到我們就哭訴他們是如何被敵人打昏后給刺上字的。在戰俘營里,國民黨從臺灣派來的特務和戰俘中的敗類們逼迫他們去臺灣,有個戰俘說堅決回祖國,特務和敗類們便用尖刀將這位戰俘的胸腔剖開,挖出心臟,當著所有戰俘的面剁成肉泥包餃子吃,并說“誰要不去臺灣,就是如此下場”,真是殘忍到了極點!他們歷經九死一生,在我國紅十字會人員到戰俘營同敵方作了堅決的斗爭后,才得以回到祖國。他們在現場對記者們控訴了敵人的滔天罪行。見到我們后,他們一邊哭,一邊用牙齒將刺字處咬得鮮血直流。這種場面,在場的我方工作人員沒有不流淚的。

從8月5日到9月6日的33天中,我方遣送敵方“聯合國軍”(主要是美軍)戰俘4912名,南朝鮮戰俘7848名,共12760名;敵方遣送我方朝鮮人民軍戰俘70159名,志愿軍戰俘5640名,共計75799名。

兩次執行交換戰俘的特殊任務,歷時46天,圓滿地完成了任務,沒有出現任何問題。

翻開當年的日記,回憶起62年前的這段經歷,我至今歷歷在目,難以忘懷。

□本欄編輯/牛澤群