干預措施對ICU醫院感染發病率的影響

劉小平 陳紅平 延瑩婷 魏紅記

衛生論壇

干預措施對ICU醫院感染發病率的影響

劉小平 陳紅平 延瑩婷 魏紅記

目的評價實施預防與控制干預措施對ICU醫院感染發病率的影響。方法采用前瞻性監測的方法, 對本院2013年7月1日~2014年6月30日收住ICU 的395例患者進行目標性監測。2014年1月開始實施預防與控制干預措施, 將2013年7月1日~12月31日184例ICU患者目標性監測結果作為干預前,2014年1月1日~2014年6月30日211例ICU患者目標性監測結果作為干預后。比較干預前、后ICU醫院感染發病率的變化。結果干預前、后:ICU例次醫院感染發病率由12.50%下降至6.16%, 兩者比較,差異具有統計學意義(χ2=4.77, P<0.05),調整例次感染發病率由3.75%下降至1.91%, 次日感染發病率由19.67‰下降至12.54‰, 呼吸機相關肺炎(VAP)感染發病率由12.18‰下降至8.25‰, 血管導管相關血流感染(CRBSI)發病率由5.81‰下降至0‰, 泌尿道插管相關泌尿道感染(CAUTI)發病率由3.48‰下降至3.12‰。結論持續開展ICU醫院感染目標性監測, 有針對性的制定ICU醫院感染預防與控制干預措施并實施, 能有效的降低ICU醫院感染發病率。

ICU;醫院感染;干預措施

重癥醫學科( ICU) 集中了醫院內各科室的危重患者, 這些患者常常存在多器官功能不全并伴有嚴重的病理生理紊亂和免疫功能低下, 特別是隨著侵入性操作、呼吸機支持及廣泛抗生素的使用, 導致ICU 患者院內感染發病率高且感染常是導致搶救最終失敗的最重要原因[1]。所以控制ICU醫院感染, 降低ICU醫院感染發病率意義重大。

1 資料與方法

1.1 一般資料2013年7月1日~2014年6月30日所有收住395例ICU患者進行觀察、診斷和治療的患者。

1.2 監測方法 采用前瞻性監測的方法, ICU護士每天填寫ICU患者日志, 記錄新住進患者數、在住患者數、中心靜脈插管、泌尿道插管及使用呼吸機患者數;ICU醫生每周評定患者危險等級;醫院感染管理專職人員負責核對資料并填寫患者個案調查表, 內容包括:一般資料、床號、姓名、性別、年齡、病案號、住ICU診斷、在住ICU時間、轉入轉出科室等,以及侵入性操作、基礎疾病和抗菌藥物使用情況等。對調查對象進行現場調查, 詢問醫生、護士, 查看病歷, 確定是否發生醫院感染以及發生感染部位和標本送檢情況等。觀察起點為患者入住ICU的時間, 終點為患者轉出ICU到其他病房后追蹤觀察48 h。

1.3 診斷方法 依據衛生部(現衛計委)2001版《醫院感染診斷標準》。

1.4 統計學方法 將收集到的資料錄入 Excel, 采用SPSS16.0統計學軟件進行統計分析。計數資料采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

1.5 干預措施 將2013年7月1日~12月31日的184例ICU患者目標性監測結果進行總結, 分析存在的危險因素,針對性的制定預防與控制干預措施,2014年1月開始實施。

1.5.1 強化培訓教育 醫院感染管理科對ICU醫務人員進行了重點部位、多重耐藥菌醫院感染預防與控制知識、手衛生規范、消毒隔離制度、標本的規范采集等內容的強化培訓;ICU設置醫院感染相關知識考題, 每日提問;派多名醫務人員外出參加長、短期培訓, 學習ICU醫院感染預防與控制新技術。通過強化培訓教育, 提高ICU醫務人員感控意識。

1.5.2 注重環境保潔 ICU制定簡單易懂的保潔工作流程,解決了保潔人員因更換頻繁且文化程度低的問題。強調環境保潔2次/d, 可依醫院感染聚集性發生時增加頻次, 尤其針對可能忽略的物體表面如各種設備旋鈕、監護儀電源線表面、手消液架、護理用具表面、抽屜拉手等;保證保潔工具分區使用, 做到1床1巾1消毒。

1.5.3 加強手衛生規范執行 針對ICU個別醫務人員和外來會診、換藥的醫生手衛生依從性較差的情況, 通過增配洗手池, 增加手消液放置點; ICU醫務人員相互監督;《醫務人員手衛生規范》在內網上重新置頂;醫院感染管理科對ICU進行現場手衛生依從性的調查, 并在每月考核中加大手衛生考核力度等一系列措施, 提高手衛生依從性和正確率。

1.5.4 加強現場干預 醫院感染管理科專職人員增加到ICU頻次, 現場調查以下感染控制措施執行情況:①嚴格遵循無菌技術操作原則, 如中心靜脈置管、氣管切開、留置尿管、更換切口敷料、氣管內吸痰等均應嚴格無菌操作, 保障最大無菌屏障;②使用導管患者, 每日評估是否撤機或拔管,縮短置管時間;使用呼吸機的患者如無禁忌證, 床頭抬高約30°;4次/d口腔護理;螺紋管冷凝水及時傾倒;③規范標本采集;④加強多重耐藥菌隔離措施的執行。⑤嚴格執行抗菌藥物臨床使用的基本原則, 合理選擇抗菌藥物等。發現問題現場干預, 及時協調解決。

2 結果

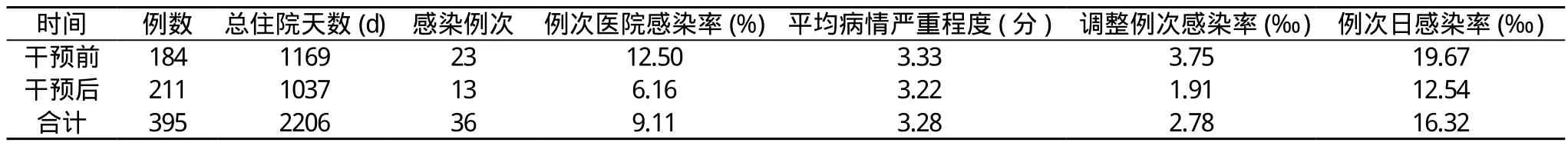

2.1 醫院感染發病率 本次共監測患者395例, 總住院天數2206 d, 感染例次36例。干預前、后例次醫院感染發病率分別為12.50%、6.16%, 兩者比較,差異具有統計學意義(χ2=4.77, P<0.05)。詳見表1。

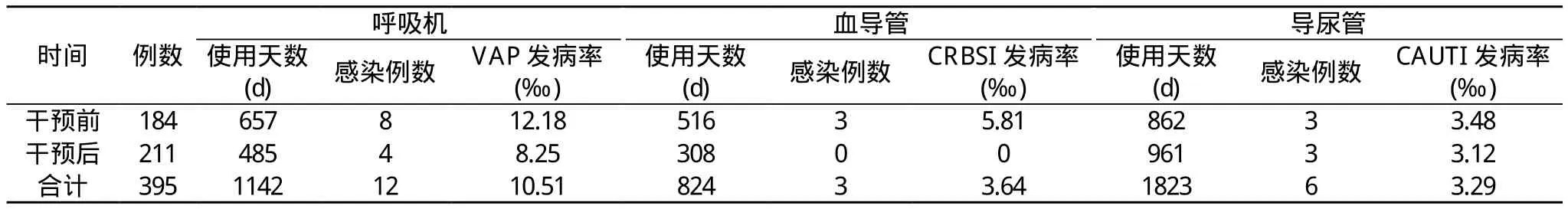

2.2 器械相關感染發病率 本次監測中, 干預前、后:呼吸機相關肺炎(VAP)發病率分別為12.18‰、8.25‰, 血管導管相關血流感染(CRBSI)發病率分別為5.81‰、0‰, 泌尿道插管相關泌尿道感染(CAUTI)發病率分別為3.48‰、3.12‰。詳見表2。

表1 醫院感染發病率、日感染率

表2 器械相關感染發病率

3 討論

進入ICU 救治的患者大多病情急、 癥狀、病因復雜, 涉及到較多的侵入性診斷與治療的操作, 可能帶來醫院感染的潛在隱患[2]。 控制醫院感染, 前提是干預措施需得到有效落實。而對于干預措施的有效落實, 日常的監測與監督非常重要[3]。通過上述強化培訓教育、注重環境保潔、加強手衛生規范執行、加強現場干預等措施的實施, ICU醫院感染發病率明顯下降, 說明干預措施有效。

本次監測結果中, 例次醫院感染發病率9.11%、例次日感染發病率16.32‰、器械相關感染發病率:VAP10.51‰、CRBSI3.64‰、CAUTI3.29‰, 低于易文華等[3]、張萍等[4]的調查結果, 也低于本院2008年9月1日~2009年12月31日陳紅平等[5]的研究結果, 充分說明通過持續開展ICU醫院感染目標性監測, 不斷的總結、分析、反饋, 并針對問題制定相應的干預措施, 能有效的降低ICU醫院感染發病率;本次調查中器械相關感染發病率高于張新玲等[6]的調查, 因此, 仍然需要更有效的干預措施來預防與控制ICU器械相關醫院感染的發生。

本次干預中雖然注重了環境保潔, 但是疏漏了對保潔過程的現場調查;而對醫務人員手衛生依從性和干預措施落實情況的現場調查又可能存在觀察者效應。醫院感染的預防與控制不僅需要醫院各部門的配合, 還需要全體醫務人員的參與[7]。因此, 調動每個醫務人員的感控積極性, 變被動感控為主動感控, 提高執行感染預防與控制措施的依從性仍是需要努力的方向。尤其要發揮感控小組的管理優勢, 因為他們工作在一線, 更容易發現工作中的缺陷與不足, 及時反饋,采取措施, 使感控工作更有成效。

[1]余劍文. 重癥醫學科院內感染病原體分布及耐藥分析. 實用心腦血管病雜志,2013,21(9):99-100.

[2]高俊華.綜合醫院ICU 患者醫院感染的潛在因素調查.中國社區醫師(醫學專業),2011,13(18):13.

[3]易文華, 張彩云, 趙艷群.綜合重癥監護室醫院感染目標性監測及干預.廣東醫學,2012,33(15):2247.

[4]張萍, 王光明, 焦婕英, 等.綜合ICU 醫院感染目標性監測及干預效果調查.職業與健康,2013,29(3):361.

[5]陳紅平, 魏紅記, 延瑩婷, 等.重癥監護病房醫院感染特點及危險因素分析.中華醫院感染學雜志,2010,20(12):1686.

[6]張新玲, 向大偉, 程謀濤, 等.多種干預措施對ICU預防控制醫院感染的作用.中華醫院感染學雜志,2012,22(14):3024.

[7]武迎宏, 郝秋星, 李冬梅, 等.心外科實施醫院感染干預措施的效果.協和醫學雜志,2012,3(3):307.

Influence of intervention measure on morbidity of nosocomial infection in ICU

LIU Xiao-ping, CHEN Hong-ping, YAN Ying-ting, et al. Department of Nosocomial Infection Management, Shanxi Jincheng Coal Group General Hospital, Jincheng 048006, China

ObjectiveTo evaluate the influence of prevention and control intervention measure on morbidity of nosocomial infection in ICU.MethodsA total of395 patients in ICU from July1,2013 to June30,2014 were under targeted monitoring by prospective monitoring method. Prevention and control intervention measure was applied from January2014. The monitoring results of184 ICU patients from July1,2013 to December31,2013 were taken as before-intervention group, and211 ICU patients from January1,2014 to June30,2014 were as after-intervention group. The changes of morbidity of nosocomial infection in ICU before and after intervention were compared.ResultsThe comparison before and after intervention showed that the morbidity of nosocomial infection in ICU decreased from12.50% to6.16%, and the difference has statistical significance (χ2=4.77, P<0.05). The morbidity of adjusted case-time infection decreased from3.75% to1.91%, the morbidity of daily case-time infection decreased from19.67‰ to12.54‰, the morbidity of ventilatorassociated pneumonia (VAP) decreased from12.18‰ to8.25‰, the morbidity of catheter related bloodstream infection (CRBSI) decreased from5.81‰ to 0.00‰, and the morbidity of catheter associated urinary tract infection (CAUTI) decreased from3.48‰ to3.12‰.ConclusionContinuing implement of targeted monitoring of ICU nosocomial infection and making ICU prevention and control intervention measure can effectively reduce the morbidity of nosocomial infection in ICU.

ICU; Nosocomial infection; Intervention measure

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.02.164

2014-09-18]

048006 山西晉城煤業集團總醫院醫院感染管理科