拉莫三嗪首次治療小兒癲癇的療效探析

朱好春

拉莫三嗪首次治療小兒癲癇的療效探析

朱好春

目的探討拉莫三嗪首次治療小兒癲癇的臨床效果。方法100例小兒癲癇患兒為觀察對象, 隨機分為對照組和實驗組, 各50例, 對照組患兒接受丙戊酸鈉治療, 實驗組患兒接受拉莫三嗪治療, 回顧分析兩組患兒臨床療效。結果實驗組患兒臨床治療總有效率和不良反應發生率均明顯優于對照組(P<0.05)。結論本次醫學研究結果證實, 拉莫三嗪是一種較為有效且安全的小兒癲癇臨床治療藥物, 具有較高的臨床推廣和應用價值。

拉莫三嗪;首次治療;小兒癲癇;臨床療效

拉莫三嗪[LTG, 批準文號 H20110023,50 mg*30片, 葛蘭素史克(英國)]是一種臨床上較為常用的抗癲癇藥物, 屬于封閉電壓應用依從性鈉離子高通道阻滯劑的一種, 這類藥物能夠對神經元病理性谷氨酸遞質釋放過程產生抑制作用,進而達到抗癲癇(EP)的效果, 因此, 該藥物的抗癲癇作用較為廣泛, 適用于多種癲癇疾病的臨床治療。同時, 拉莫三嗪治療癲癇疾病, 具有較低的副作用發生率, 且有助于保護患兒的認識功能, 因而可作為臨床首選的小兒癲癇治療藥物。本次醫學研究就對拉莫三嗪首次治療小兒癲癇的臨床效果進行了分析, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次醫學研究選擇本院2012年1月~2014年1月收治的100例小兒癲癇患兒為觀察對象, 男54例, 女46例, 年齡2~11歲, 平均年齡(6.4±3.2)歲, 患兒病程2~9年, 平均病程(5.4±3.3)年。將患兒隨機分為對照組和實驗組, 每組50例。兩組患兒一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 對照組觀察對象接受丙戊酸鈉治療, 初始劑量為20 mg/(kg·d), 治療5 d后, 若癲癇癥狀未見發作, 則繼續維持該劑量, 若患兒癲癇癥狀仍有發作, 則每天增加5~10 mg/kg的劑量, 達到治療效果后將劑量維持在30 mg/(kg·d)左右。實驗組觀察對象接受拉莫三嗪治療, 初始劑量為12.5 mg/d, 每晚給藥1次, 連續治療3周后, 依據患兒的癥狀及發作頻率,對其劑量進行適當調整, 并控制在75~150 mg[1]。

1.3 納入標準 ①無其他器質性疾病;②有癲癇病史但未接受抗癲癇藥物治療或是首次確診為癲癇;③年齡在12歲以下;④所有觀察對象均經腦電圖和臨床癥狀檢查, 確診為小兒癲癇, 且符合1981年國際抗癲癇聯盟制定的小兒癲癇臨床診斷標準。

1.4 療效評定方法 完全治愈:指患兒臨床治療后發作頻率降低100%;顯效:指患兒臨床治療后發作頻率降低75%~99%;有效:指患兒臨床治療后發作頻率降低50%~74%;無效:指患兒臨床治療后發作頻率降低<50%。總有效率=(完全治愈+顯效+有效)/總例數×100%。同時, 所有觀察對象均于治療1個月和6個月后接受腎功能和血尿常規檢查, 對比分析兩組觀察對象不良反應癥狀類型和發生率[2]。

1.5 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對數據進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

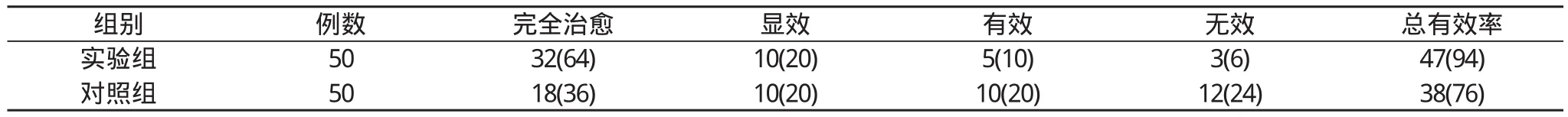

2.1 臨床療效 實驗組患兒臨床治療的總有效率為94%, 對照組患兒臨床治療的總有效率為76%, 兩組患兒臨床治療效果對比具差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 不良反應 實驗組患兒中惡心1例, 占2%, 記憶力衰退1例, 占2%, 皮疹1例, 占2%, 無一例患兒發生頭暈現象, 患兒不良反應發生率為6%(3/50);對照組患兒中惡心1例, 占2%,記憶力衰退3例, 占6%, 頭暈1例, 占2%, 皮疹2例, 占4%,患兒不良反應發生率為14%(7/50)。兩組觀察患兒治療后不良反應發生率對比差異具有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組患兒臨床治療效果對比[n(%)]

3 討論

拉莫三嗪(LTG) 屬于苯三嗪衍生物的一種, 其化學性質與目前臨床上應用的各類型 AEDs均存在一定差異。然而,其作用機制卻近似于卡馬西平和苯妥英鈉[3]。首先, 拉莫三嗪能夠對電壓依賴性Ⅱa 型 Na通道產生抑制作用, 進而避免異常放電現象的發生以及提高細胞膜穩定性。其次, 拉莫三嗪能夠增強突觸前膜的穩定性, 進而對興奮性神經遞質, 特別是谷氨酸的釋放過程產生阻止作用。最后, 拉莫三嗪能夠控制電壓依賴性鈣離子通道[4]。拉莫三嗪能夠在上述各種生物特征的作用下, 起到多種類型癲病發作的控制作用。不同類型小兒癲癇患兒常規臨床治療的有效性在65%~80%, 但是約有25%~35%的小兒癲癇患兒治療效果仍然有限, 且治療后副作用發生率較高, 癥狀控制效果較差, 特別是難治性小兒癲癇患兒, 因而其臨床應用價值有限。由此可見, 藥物治療仍然是臨床首選的小兒癲癇治療方法。拉莫三嗪的出現和廣泛應用, 大大提高了小兒癲癇臨床治療的安全性和有效性,且藥理學特征較為理想, 患兒不良反應癥狀發生率較低[5]。

綜上所述, 拉莫三嗪首次治療小兒癲癇, 有助于患兒臨床治療總有效率的提高以及患兒不良反應發生率的降低, 因而是一種較為理想的治療方法, 具有較高的推廣應用價值。

[1]林朝陽, 周寶琴, 蘇偉, 等.拉莫三嗪治療小兒失神癲癇的療效.吉林醫學,2014,35(10):2155-2156.

[2]高志杰, 郝慶英.拉莫三嗪治療小兒癲癇療效觀察.臨床醫藥實踐雜志,2008,17(6):425-426.

[3]吳秀雙.拉莫三嗪治療小兒癲癇56 例臨床觀察.醫學信息,2010,23(2):120-121.

[4]曾向東.抗癲癇藥物作用機制及兒科臨床應用研究進展.兒科藥學雜志,2012,18(3):971-972.

[5]吳秀雙.拉莫三嗪治療小兒癲癇56例臨床觀察.醫學信息(下旬刊),2010,1(2):650-652.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.06.102

2014-11-12]

458000 鶴煤總醫院神經內科