潰瘍性結腸炎患者血小板、C反應蛋白、血沉的臨床意義

劉丹 周磊

潰瘍性結腸炎患者血小板、C反應蛋白、血沉的臨床意義

劉丹 周磊

目的通過檢測潰瘍性結腸炎(UC)患者血小板(PLT)、C反應蛋白(CRP)、血沉(ESR)等,探討PLT、CRP、ESR與UC炎癥活動度的關系。方法68例UC患者設為潰瘍性結腸炎組, 56例非炎癥性腸病(IBD)患者設為對照組, 將兩組患者PLT、CRP、ESR等水平進行分析統計, 總結UC炎癥活動度與PLT、CRP、ESR等的相關性。結果潰瘍性結腸炎組PLT、CRP、ESR水平高于對照組(P<0.05),且PLT、CRP、ESR與UC炎癥活動度呈正相關(P<0.05), 其中平均血小板體積(MPV)與UC炎癥活動度呈負相關(P<0.05)。結論通過對UC患者入院時PLT、CRP、ESR等的檢測, 可評估UC患者的炎癥程度,同時也可以對UC患者的療效和預后作出評估。

潰瘍性結腸炎;血小板;C反應蛋白;血沉;炎癥活動度

UC是一種原因不明的非特異性的慢性結腸炎, 屬炎癥性腸病之一, 病變累及黏膜及黏膜下層, 臨床表現為腹瀉、黏液膿血便、腹痛, 常反復發作, 病程相對較長, 且病情程度不一, 復發率也較高, 可能與免疫、遺傳、感染等多種因素有關[1]。近年來, 隨著生活方式的改變、檢查手段的進步,我國潰瘍性結腸炎發病率及檢出呈上升趨勢。臨床中發現,該病患者常伴有高凝狀態, 病情加劇時凝血活動性增高, 易伴發微血管血栓形成和微循環障礙, 進而導致病情進一步惡化[2,3]。本研究就潰瘍性結腸炎患者血液指標中PLT、CRP、ESR等的表達作出統計分析, 從而協助評估UC的疾病炎癥活動度, 達到輔助臨床判斷療效和疾病預后的目的, 現報告如下。

1 資料與方法

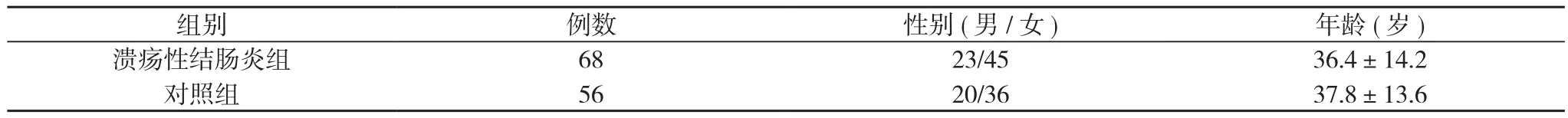

1.1 一般資料 收集本院2012年1月~2015年1月收治的UC患者68例設為潰瘍性結腸炎組, 并隨機抽取56例非IBD患者設為對照組。所有患者入院后根據臨床癥狀、內鏡下表現及病理結果確診, 診斷符合中華醫學會消化病學分會2012年我國炎癥性腸病診斷與治療的共識意見。兩組患者均排除糖尿病、血液系統疾病、自身免疫性疾病、心腦血管疾病等容易影響血液指標的疾病及其他慢性疾病, 并同時排除入院前使用影響血液指標的藥物, 如抗生素、5-氨基水楊酸制劑、糖皮質激素等藥物。兩組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(n,±s)

表1 兩組患者一般資料比較(n,±s)

注:兩組比較, P>0.05

組別 例數 性別(男/女) 年齡(歲)潰瘍性結腸炎組 68 23/45 36.4±14.2對照組 56 20/36 37.8±13.6

1.2 方法 UC患者的疾病活動度采用改良的Mayo評分系統, 根據評分疊加結果將患者疾病活動度分為緩解期、輕度活動、中度活動、重度活動。兩組患者入院后的次日, 抽取患者空腹12 h后的肘正中靜脈血, 選取血液中PLT、CRP、ESR等指標, 觀察兩組間上述血液指標水平與炎癥活動度的關系。

1.3 統計學方法 采用SPSS15.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。相關性分析采用Spearman相關分析法。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

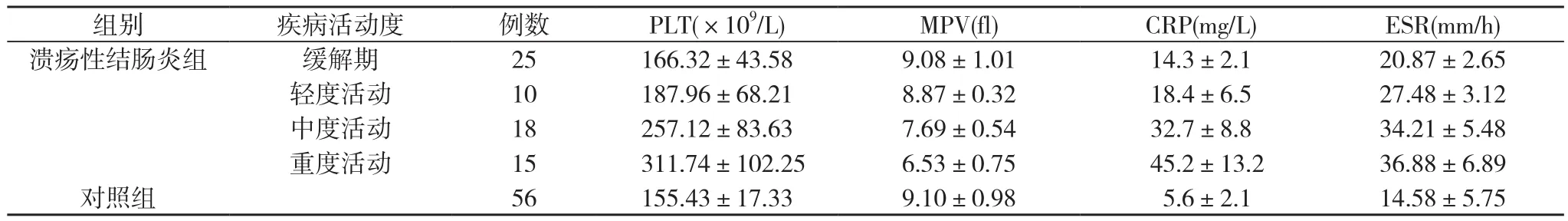

UC患者的PLT水平在疾病不同活動度時比較差異具有統計學意義(P<0.05), 且其表達值均高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05), 其檢測值與疾病程度呈正相關(r=0.66, P<0.05);MPV在UC患者中表達較對照組低, 差異有統計學意義(P<0.05), 其檢測值與疾病程度呈負相關(r=0.39, P<0.05);CRP在疾病不同活動度時比較差異具有統計學意義(P<0.05), 且其表達值均高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05), 其檢測值與疾病程度呈正相關(r=0.75, P<0.05);ESR在疾病不同活動度時比較差異具有統計學意義(P<0.05),且其表達值均高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05), 其檢測值與疾病程度呈正相關(r=0.79, P<0.05)。見表2。

表2 血液檢測指標在不同疾病活動度的UC患者及對照組的表達(±s)

表2 血液檢測指標在不同疾病活動度的UC患者及對照組的表達(±s)

注:潰瘍性結腸炎組不同疾病活動度與對照組比較, P<0.05

組別 疾病活動度 例數 PLT(×109/L) MPV(fl) CRP(mg/L) ESR(mm/h)潰瘍性結腸炎組 緩解期 25 166.32±43.58 9.08±1.01 14.3±2.1 20.87±2.65輕度活動 10 187.96±68.21 8.87±0.32 18.4±6.5 27.48±3.12中度活動 18 257.12±83.63 7.69±0.54 32.7±8.8 34.21±5.48重度活動 15 311.74±102.25 6.53±0.75 45.2±13.2 36.88±6.89對照組 56 155.43±17.33 9.10±0.98 5.6±2.1 14.58±5.75

3 討論

近些年, 我國UC發病率明顯增高, 已成為消化科常見的慢性疾病之一。UC是炎癥及潰瘍性改變導致的腸道疾病,起病隱匿, 呈慢性發病表現, 病程長, 可反復發作, 疾病的活動度不同, 療效及預后也不同。近年研究發現活動期IBD患者處于凝血機制活化狀態, 病情加劇時凝血活動性增高, 易并發微血管血栓和微循環障礙, 病情穩定期凝血活性顯著降低[4]。本研究表明, 不同疾病活動度UC患者較對照組PLT、CRP、ESR的表達有顯著差異, 其表達水平較對照組明顯升高。UC患者臨床表現不一, 隨著炎癥活動度加重, 患者的腹瀉、黏液膿血便、腹痛癥狀逐漸加重, 其體內PLT、CRP、ESR的表達水平也呈逐漸升高的趨勢。

UC患者血液系統呈高凝狀態, 血小板數量的升高和功能異常不僅是機體異常高凝狀態和并發血栓的決定性因素,在這一病理變化過程中, 還參與了UC的炎癥反應, 因此血小板激活狀態可以作為UC活動程度的指標, 炎癥活動期的一個標志。血小板激活時血小板功能和膜糖蛋白(GP)會發生改變。GPⅠb/Ⅸ/Ⅴ復合物在血小板膜表面的分布會發生變化[5]。活化的血小板可釋放多種炎癥介質, 如血小板活化因子、血小板生長因子衍生物、血栓素等, 還能產生氧自由基, 導致組織損傷。CRP被認為是急性時相反應蛋白, 在急性創傷和感染時其血液濃度急劇升高, 是臨床上最常用的急性時相反應指標。CRP升高與感染的程度呈正相關。ESR是一項非特異性的檢測項目, 在很多病理情況下都可以明顯增快。本研究中, 通過同時觀察PLT、CRP、ESR并進行比較,可提高UC患者炎癥活動度評估準確率。

UC多呈現病程長、治療時間長的特點, 早期診斷并應用合理的治療方案才能夠使患者獲得較高的生活質量。患者發病初期首先要對疾病的嚴重程度、分期作好判斷, 按照輕、中、重不同程度、不同分期采用不同藥物及治療方法。同時還要加強營養、對癥及心理治療, 即制訂個體化治療方案。所以,能夠早期掌握UC的活動度及嚴重程度至關重要。PLT、CRP、ESR可幫助臨床醫生進行早期的診斷, 為早期治療提供依據,達到盡早開展治療的目的, 并在后續治療及隨訪中, 利用血液指標的檢測, 進行預后的觀察和分析。然而, 正因UC發病時期不同, 臨床表現不同, 臨床在關注血液指標的同時, 不能忽視腸鏡及病理檢查的重要性, 應在確診的基礎上進行合理治療。

[1]Xavier RJ, Podolsky DK. Unravelling the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Nature, 2007, 448(7152):427-434.

[2]陶娜.潰瘍性結腸炎的臨床特征分析.哈爾濱醫科大學, 2012.

[3]張守云. 血小板平均體積與D-二聚體的檢測在潰瘍性結腸炎患者病情活動中的評價. 中國社區醫師(醫學專業), 2012, 14(14):279.

[4]Bjerregaard LT, Nederby NJ, Fredholm L, et al. Hyperhomocy steinaemia, coagulation pathway activation and thrombophilia patients with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol, 2002, 37(1):62-67.

[5]唐慶, 范恒, 沈霖, 等. 潰瘍性結腸炎患者血小板膜糖蛋白Ⅰb/Ⅸ/Ⅴ復合物與疾病嚴重程度、血小板激活的相關性. 華中科技大學學報(醫學版), 2010, 39(4):550-553.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.18.008

2015-06-01]

124000 遼寧省盤錦市中心醫院消化內科