早發性和晚發性兒童良性枕葉癲癇的腦電圖改變及預后比較分析

袁愛珍

早發性和晚發性兒童良性枕葉癲癇的腦電圖改變及預后比較分析

袁愛珍

目的對比分析早發性和晚發性兒童良性枕葉癲癇的臨床特點、腦電圖改變、治療及預后。方法25例兒童期良性枕葉癲癇患兒, 按照2001年國際抗癲癇聯盟建議區分為早發性兒童良性枕葉癲癇(EBOS組)10例和晚發性兒童良性枕葉癲癇(LOS組)15例, 回顧性分析兩組臨床資料。結果EBOS組患兒平均發病年齡低于LOS組(P<0.05)。EBOS組與LOS組在發作頻率、持續時間方面比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。EBOS組與LOS組在單側陣攣、繼發強直陣攣發作方面比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。發作間期EBOS組為克隆樣重復性多灶性尖慢復合波, 在后頭部不同部位多見, LOS組為枕葉陣發性活動, 放電常伴泛發傾向, 多見一側枕葉放電。發作間期EBOS 組放電多為枕區θ、δ波, LOS 組多為快節律、快棘波。EBOS組對抗癲癇藥物治療反應更好。結論EBOS組和LOS 組具有特征性的一側或雙側枕葉放電的腦電圖改變, 且臨床特點和對抗癲癇藥物治療反應不盡相同, 有助于臨床分型和治療。

兒童良性枕葉癲癇;腦電圖;預后

2001年國際抗癲癇聯盟將兒童良性枕葉癲癇分為早發性兒童良性枕葉癲癇(EBOS)和晚發性兒童良性枕葉癲癇(LOS)[1], 兩者臨床表現復雜多樣, 在缺乏特征性表現只有運動型癥狀時分型困難, 從而導致無法明確其診斷、治療及預后。為進一步提高臨床醫師對兒童良性枕葉癲癇的認識和診治水平, 本研究對本院近幾年經過治療的25例確診為兒童期良性枕葉癲癇患兒的臨床資料進行對比分析, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2011年1月~2015年1月本院神經科收治的經臨床和腦電圖診斷為兒童期良性枕葉癲癇患兒25例,病例入選標準:發病年齡≤16歲;臨床表現為各種視覺癥狀、運動癥狀或偏頭痛癥狀, 腦電圖顯示枕葉放電或陣發異常;發病前精神運動、神經系統未見異常。將25例兒童期良性枕葉癲癇患兒分為EBOS組10例和LOS組15例, 發病年齡6個月~14.5歲, 病程1個月~7年。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 采用型號為PI400A-B動態腦電圖儀, 根據國際10/20系統安放電極, 掃描時間至少20 min, 對全部病例均進行全天候動態腦電圖監測, 進行睜眼、閉眼以及過度換氣誘發性試驗。采用單級導聯、雙極導聯方式分析。以后每3~6個月復診1次, 隨診并記錄患兒病情變化情況、腦電圖改變情況以及對抗癲癇藥物的反應。隨訪5個月~6年。

1.3 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床表現 EBOS組患兒平均發病年齡(5.5±2.4)歲, 明顯低于LOS組的(12.0±2.6)歲, 差異有統計學意義(P<0.05)。EBOS組發作頻率(0.9±1.6)次/月, 持續時間(14.8±23.6)min,主要為閃光癥狀;LOS組發作頻率(11.7±19.5)次/月, 持續時間(4.0±6.2)min, 主要表現為視覺癥狀, 兩組發作頻率、持續時間比較差異有統計學意義(P<0.05)。EBOS組有2例(20.0%)出現單側陣攣, 3例(30.0%)出現繼發強直陣攣發作,傾向于夜間發作;LOS組無一例單側陣攣, 有11例(73.3%)出現繼發強直陣攣發作, 傾向于白天發作, 兩組陣攣發作方面比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。

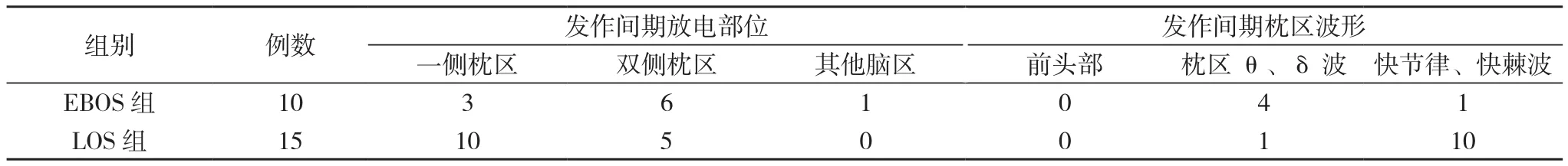

2.2 腦電圖改變 兩組病例≥90%為一側或雙側枕區放電,閉目出現, 睜眼消失或減弱, 發作間期EBOS組腦電圖表現為克隆樣重復性多灶性尖慢復合波, 在后頭部不同部位多見,多數表現為睡眠期放電增多;LOS組腦電圖顯示枕葉陣發性活動, 放電常伴泛發傾向。部分患兒枕葉放電僅出現在睡眠期, 少數腦電圖始終正常。發作間期EBOS組放電多為枕區θ、δ波, 波及一側半球或雙側后頭部;LOS組多數為快節律、快棘波, 迅速波及一側或雙側半球。見表1。

表1 兩組患兒動態腦電圖不同放電部位例數比較(n)

2.3 抗癲癇藥物反應 EBOS 組對抗癲癇藥物治療反應良好, 隨訪5個月~6年, 10例單藥均可完全控制發作, 患兒智力發育良好。LOS組對抗癲癇藥物治療反應較差, 5例單藥控制發作, 其余10例中7例2種抗癲癇藥物治療, 3例3種抗癲癇藥物治療。

3 討論

兒童良性枕葉癲癇是一組具有特征性的癲癇綜合征[2],根據癥狀學特點, 2001年國際抗癲癇聯盟將兒童良性枕葉癲癇分為EBOS組和LOS組, 兩者臨床表現復雜多樣, 在發病年齡、臨床特點、腦電圖表現、治療和預后等方面均有所不同。

EBOS組以夜間睡眠發作、發作性嘔吐、強直性眼偏轉三聯征為主[3], 起病早, 本研究EBOS組突出臨床癥狀發作期嘔吐, 為100%, 長伴有意識障礙, 80%在夜間發作, 多表現為頭眼偏轉發作, 常泛化全身, 發作頻率小但持續時間長。LOS組發作較頻繁但持續時間短暫, 以白天發作、視幻覺癥狀、發作性頭痛三聯征為主, 較少泛化全身發作, 眼球及頭部強直性偏斜也是枕葉癲癇的特點, 本研究LOS組11例繼發強直陣攣發作, 2例頭轉側發作, 3例跌倒發作, 僅1例全身泛化且發作時間短暫, 未見持續狀態, 多數伴有明顯發作期或發作后頭痛, 發作頻率高, 均為白天發作。

相關研究表明, 兒童良性枕葉癲癇發作間期異常放電率高, 本研究中, 兩組病例≥90%為一側或雙側枕區放電, 棘、尖波, 棘慢、尖慢波, 枕葉多見, 閉目出現, 睜眼消失或減弱。發作間期EBOS組為克隆樣重復性多灶性尖慢復合波, 在后頭部不同部位多見, LOS組為枕葉陣發性活動, 放電常伴泛發傾向, 多見一側枕葉放電。發作間期腦電圖表現亦有所不同。

兒童期良性枕葉癲癇多認為呈良性發作, 尤其EBOS預后較好, 對于發作稀少者一般不需要進行藥物治療。本研究顯示, EBOS組對抗癲癇藥物治療反應良好, 隨訪5個月~6年, 10例單藥均可完全控制發作, 而LOS組對抗癲癇藥物治療反應較差。

綜上所述, EBOS組和LOS 組具有特征性的一側或雙側枕葉放電的腦電圖改變, 且臨床特點和對抗癲癇藥物治療反應不盡相同, 有助于臨床分型和治療。

[1]韓潔, 姜紅, 王妙英, 等.兒童期特發性枕葉癲癇的臨床特點及動態腦電圖改變.現代預防醫學, 2011, 38(8):1594-1596.

[2]周浩, 梁錦平.早發型良性兒童枕葉癲癇18例腦電圖及預后分析.中國實用兒科雜志, 2010, 25(3):199-203.

[3]王璐.早發性小兒癲癇臨床特征和腦電圖變化研究.醫學綜述, 2014, 20(18):3425-3427.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.20.029

2015-06-23]

475001 河南省開封市兒童醫院神經電生理室