中國女性流動人口主觀幸福感研究

——基于對中國流動人口動態監測調查數據的分析

夏 倫 沈寒蕾

(1.湖北經濟學院統計學院 湖北武漢 430205;2.湖北大學數學與統計學院 湖北武漢 430062)

中國女性流動人口主觀幸福感研究

——基于對中國流動人口動態監測調查數據的分析

夏 倫1沈寒蕾2

(1.湖北經濟學院統計學院 湖北武漢 430205;2.湖北大學數學與統計學院 湖北武漢 430062)

本文根據原國家計生委2012年中國流動人口動態監測調查數據,描述分析了我國女性流動人口的幸福感狀況,并采用有序因變量模型分析了各影響因素對主觀幸福感的影響程度。結果表明:目前中國女性流動人口主觀幸福感較高;經濟因素對主觀幸福感有顯著影響,其中,女性流動人口的絕對收入對主觀幸福感有顯著的正影響,相對收入弱化了絕對收入對主觀幸福感的影響;非經濟因素對主觀幸福感也有顯著影響,其中婚姻狀況、工作因素、住房狀況、閑暇生活、政治權利等因素有正影響,受教育程度與主觀幸福感則呈現出負相關關系。

女性流動人口;主觀幸福感;ordinal回歸

根據2013年2月22日國家統計局公布的《2012年國民經濟和社會發展統計公報》,2012年中國流動人口達到2.36億,占全國總人口的17%,相當于每6個人中就有一個是流動人口。[1]我國正在經歷人類歷史上最大規模的人口流動,1982年至2012年,中國流動人口數量由657萬上升到2.36億。隨著我國城市化、工業化的進一步推進,人口流動將更加活躍,大量人口將從農村流向城市,從欠發達地區流向發達地區。按照國家計生委的預測,到2050年,流動人口規模將達到3.5億人。[2]大規模的人口流動遷移為我國經濟騰飛提供了豐富的勞動力,促進了勞動力資源的優化配置,提高了生產率,為城市化、現代化的快速發展奠定了基礎,同時也使當今經濟社會生活發生了最廣泛、最深刻的變化。流動人口是我國經濟發展和社會進步的重要推動力量。

在數量日趨龐大的流動人口中,女性流動人口是其中的重要組成部分,她們對中國經濟的發展起到了越來越重要的作用。她們背井離鄉之后的生活狀況和她們在流入地的幸福感,不僅關系到城鎮化的發展質量,更是構建“幸福社會”的重要因素。本文根據2012年中國流動人口動態監測數據對女性流動人口的幸福狀況以及影響因素進行了深入的分析。

一、數據來源及描述性統計

(一)流動人口的界定

流動人口是中國戶籍制度條件下的一個概念,指離開了戶籍所在地到其他地方居住的人口。但目前對于離開的時間和空間尚無統一的定義。國際上類似的群體被稱為“移民”(migration)。在中國,流動人口的統計口徑有多種,最常見的是國家統計局和原國家計生委的統計口徑。國家統計局流動人口的統計口徑[1]是指人戶分離人口中扣除市轄區內人戶分離的人口,人戶分離的人口是指居住地與戶口登記地所在的鄉鎮街道不一致且離開戶口登記地半年以上的人口,市轄區內人戶分離的人口是指一個直轄市或地級市所轄區內和區與區之間,居住地和戶口登記地不在同一鄉鎮街道的人口。而原國家計生委2012年對流動人口動態監測調查的統計口徑為調查前一個月前來本地居住、非本區(縣、市)戶口并且調查年齡在 15~59歲(即勞動年齡人口)的流入人口,不包括配偶或子女為本地戶籍人口以及調查時在車站、碼頭、機場、旅館、醫院等地點的流入人口。本文采用的是原國家計生委的統計口徑。

(二)數據來源及主觀幸福感測量

本文采用的數據來源于2012年原國家計生委組織的全國流動人口動態監測調查。其調查對象為在流入地居住一個月以上,非本區(縣、市)戶口的 15~59 周歲流動人口;調查的主要內容包括個人基本情況、就業居住和醫保、婚育情況與計劃生育服務、生活與感受四部分;該調查以全國各地區流動人口的年報數據為基本抽樣框,采取分層、多階段、與規模成比例的 PPS 方法進行抽樣,在全國31個省以及新疆生產建設兵團共抽取樣本15.9萬人,其中男性83140人,占比52.4%,女性75416人,占比47.6%。問卷中衡量幸福感①的問題是“總的來說,您覺得自己幸福嗎?”回答選項為“1.很幸福2.幸福3.一般4.不幸福5.很不幸福”。由于回答選項的賦值是反向的(1代表很幸福,…,5代表很不幸福),為了描述方便,我們將賦值調整為1代表很不幸福,…,5代表很幸福,調整之后,賦值越大表明幸福感越強。

(三)幸福感現狀

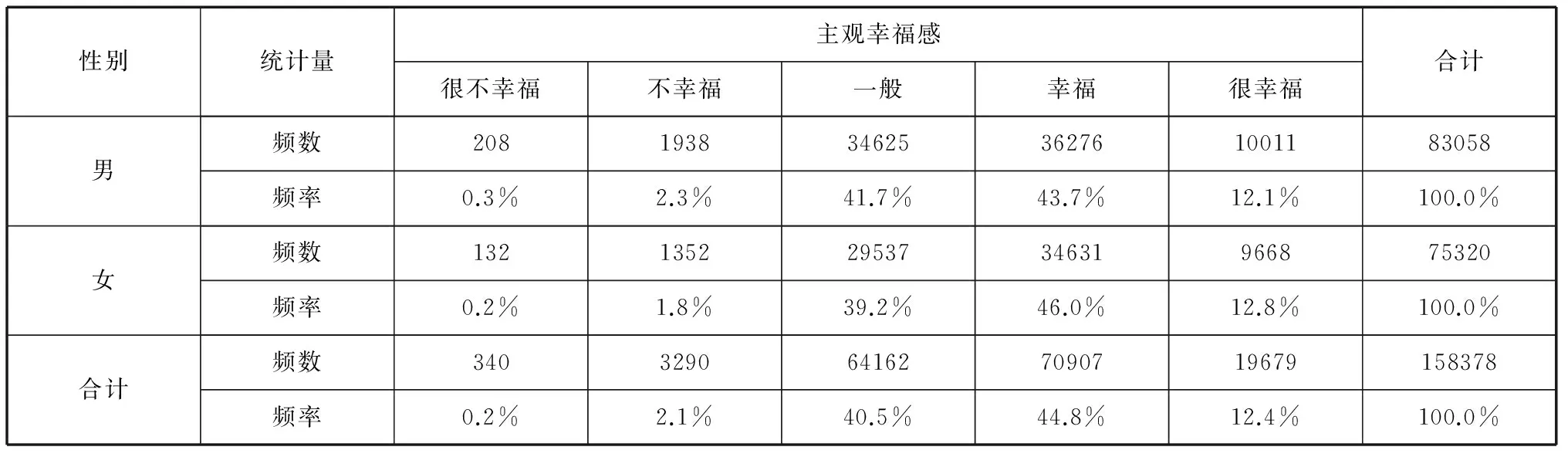

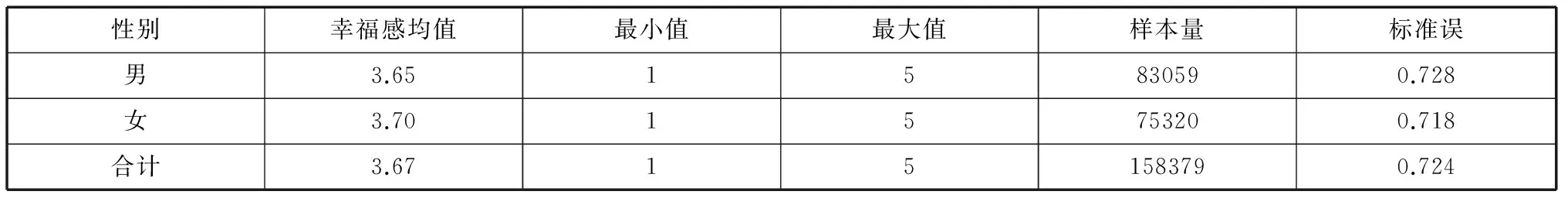

為了考察女性流動人口幸福感現狀,我們將男性的情況作為參照對比。從性別與主觀幸福感的分布情況看(表1),感覺自己很幸福的男性有10011人,占男性總人口的12.1%,而女性這一比例為12.8%,女性流動人口感覺自己很幸福的比例略高于男性;感覺自己幸福的男性比例為43.7%,女性為46.0%,女性該比例依然高于男性。綜合來看,女性覺得自己幸福的比例高于男性3個百分點,而感覺自己不幸福的比例則是男性高于女性,從這個角度看,流動人口中女性比男性更幸福。如果從主觀幸福感的均值來看(表2),男性幸福感均值為3.65,女性為3.70,女性高于男性,流動人口中女性比男性更幸福的結論得到進一步證實。

表1 性別主觀幸福感的分布表

表2 性別與主觀幸福感的描述統計表

(四)變量選擇與描述性統計

到目前為止,關于主觀幸福感的研究仍然是經驗性的。從已有的研究文獻中我們可以找到一些影響主觀幸福感的重要因素[3-6]。本文將這些因素總結為兩大類:第一類因素為“經濟因素”,包含個人絕對收入、個人相對收入、家庭總收入、家庭總支出等變量,第二類因素為“非經濟因素”,包含個人特征(年齡、婚姻狀況、受教育程度等變量)、住房狀況、工作狀況、小孩數量、閑暇生活、政治權利等六個方面的變量。

經濟因素被很多文獻證實對主觀幸福感有顯著的影響,并且收入因素是主觀幸福感最重要的影響因素,尤其對于相對弱勢的流動人口而言,其重要性不言而喻。而非經濟因素對主觀幸福感的影響則見仁見智,結論存在分歧,故接下來我們考察女性流動人口的非經濟因素的現狀,并通過卡方獨立性檢驗揭示各因素對主觀幸福感的影響是否顯著。

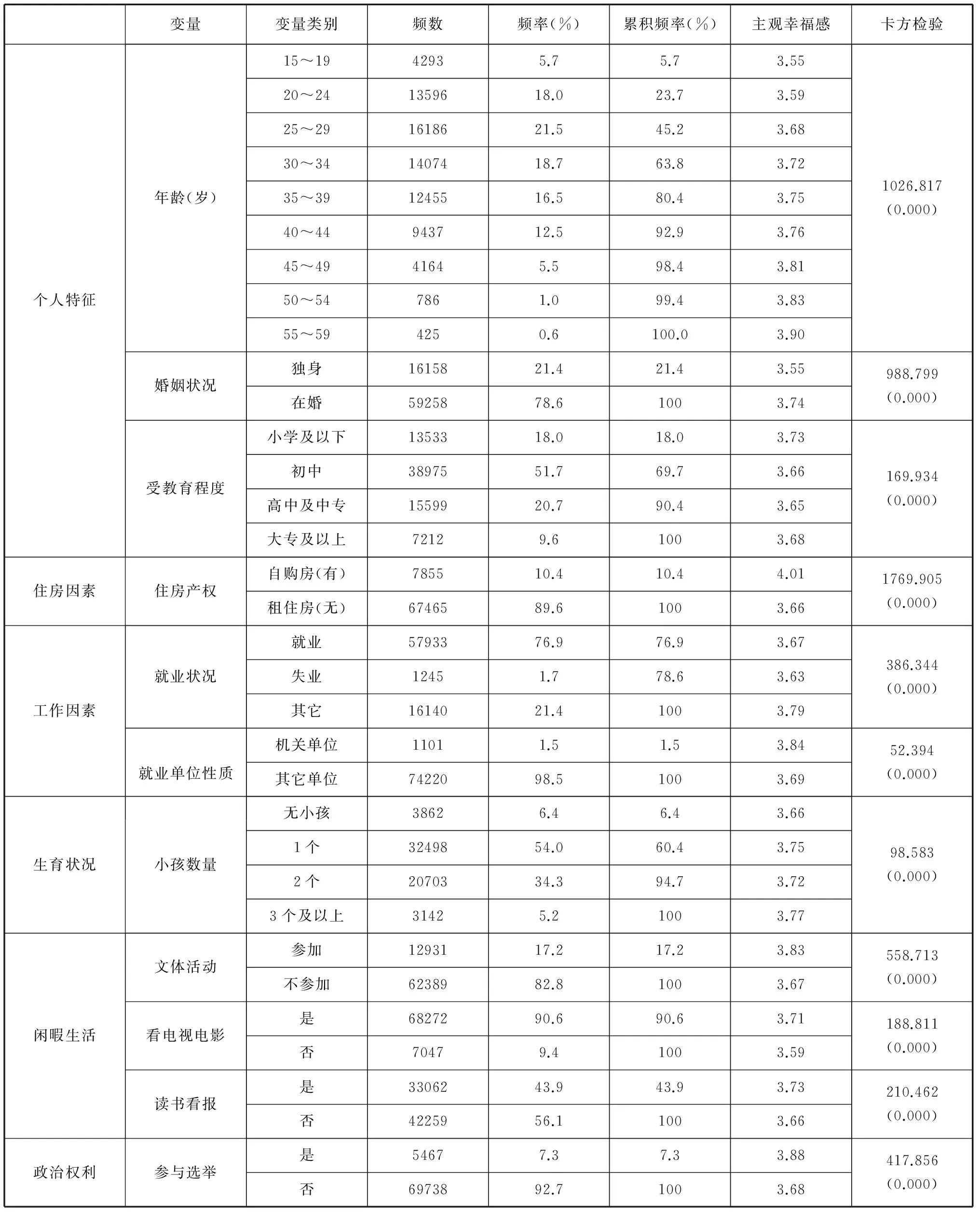

首先我們分析個人特征因素。為了方便描述,我們將年齡按照每5歲一組分為9組,具體分組情況見表3。從分布情況看,女性流動人口年齡分布比較均衡,20~44歲的人口較多,45歲以下的人口超過總樣本的90%,表明中國女性流動人口呈現出年輕化的態勢。從主觀幸福感來看,在勞動年齡范圍內,中國女性流動人口主觀幸福感呈現出隨著年齡的增長,主觀幸福感提升的趨勢。原始問卷中婚姻狀況一共分為五類,分別為未婚、初婚、再婚、離婚、喪偶。為了簡化描述,根據各類別的特點,本文將其合并為兩大類,第一大類為“獨身”,包含未婚、離婚和喪偶三類,第二大類為“在婚”,包含初婚和再婚兩類。從統計結果看,在婚的女性流動人口達到近80%,而獨身的僅占21.4%,在婚女性的幸福感為3.74,顯著高于獨身群體的3.55,這表明婚姻可以促進幸福感的提升。從受教育程度來看,超過一半的女性流動人口是初中學歷,其比例達到51.7%,其次是高中及中專,比例超過20%,而大專學歷以上的不到10%,這表明中國流動女性的文化水平處于較低水準。值得注意的是,小學以下文化程度的人幸福感是最高的,其它群體則相差不大。

表3 非經濟因素與主觀幸福感列聯表

注:表中主觀幸福感為各類群體的均值,卡方檢驗括號內數據為p值。

從住房因素來看,問卷中將住房分為9類,分別為租住雇主房、租住私房、政府提供廉租房、雇主提供免費住房、借住房、就業場所、自購房、自建房、其他非正規居所。這里我們按照是否擁有住房產權重新分類,將“自購房”和“自建房”合并為“有產權住房”,用“自購房”表示,其它7類合并為“無產權住房”類,用“租住房”表示。結果表明,流動女性人口擁有自購房的比例僅為10%,近9成屬于租住狀況,而擁有自購房群體的主觀幸福感4.01,遠高于租住房群體的3.66。住房產權實際上是一種財富的象征,尤其在城市房價居高不下的情況下,住房的財富效應更是得到加強。

從工作因素來看,女性就業群體人數占比達到76.9%,失業人口數量僅占1.7%,其它群體包括在學、退休、無業、操持家務和務農群體,女性就業群體的幸福感為3.67,高于失業群體的幸福感3.63。值得關注的是,其它群體的幸福感為3.79,明顯高于就業和失業群體。我們進一步分析發現這類群體雖然沒有工作,但是他們都有合理的原因不工作,他們沒有工作壓力,幸福感較高便不難理解。我們進一步比較就業群體工作單位的性質,發現在國家機關、事業單位、國企工作的人幸福感(3.84)遠高于在其它單位就業的群體(3.69)。我們不難推斷,在國家機關等單位工作的人往往有較高的收入、良好的工作環境等等,這無疑對于提升幸福感有顯著作用。然而在國家機關等單位工作的女性流動人口比例非常低,僅為1.5%,可見非常好的工作單位對于流動人口存在排擠現象。

從生育小孩情況看,超過一半的人生育1個小孩,生育2個小孩的比例也超過30%,無小孩和生育3個以上小孩的群體人數相對較少。從幸福感來看,無小孩群體的幸福感較低,為3.66,而有小孩的女性幸福感均在3.70以上。這表明對于女性流動人口而言,有小孩的人感覺更幸福。

從閑暇生活來看,僅有17.2%的女性參加文藝體育活動,超過8成的人不參加活動,這表明女性流動人口在流入地的融入狀況不佳。參加文藝體育活動的女性幸福感為3.83,遠遠高于不參加文體活動群體。而看電視看電影的群體人數占比非常大,當然這也體現出看電視作為閑暇時間最基本的生活方式非常受歡迎。不看電視電影群體的幸福感僅為3.59,可見如果連最基本的娛樂方式都無法實現,幸福感就會偏低。平時有讀書看報習慣的女性流動人口比例為43.9%,接近一半,她們的幸福感明顯高于不讀書看報學習的群體,可見,讀書看報可以增加知識、增長見識、開闊視野、與時俱進,這對于提升幸福感有明顯的正向效應。

從政治權利來看,參與選舉的人非常少,僅為7.3%,絕大多數女性流動人口無法參與選舉。這表明流動人口在流入地的政治權利非常薄弱,選舉幾乎和她們不相關。而從幸福感來看,參與選舉的人幸福感為3.88,遠高于沒有參與選舉群體的3.68。參與選舉不僅是政治權利的一種體現,更是一個人在當地綜合社會地位的體現,能參與選舉的人顯然具有較高的地位。

從卡方獨立性檢驗可以看出,上述所有非經濟因素的卡方統計量均顯著,這表明這些因素對女性流動人口的主觀幸福感有顯著影響。

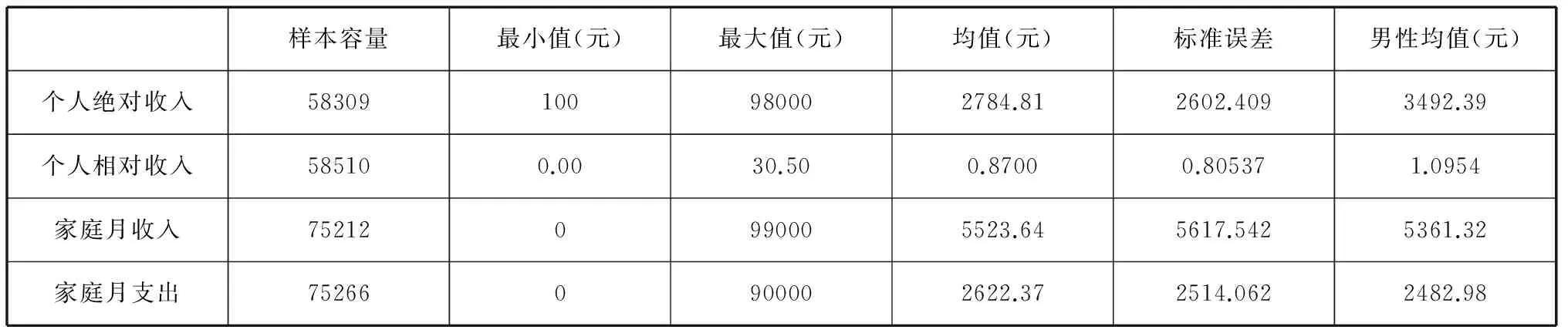

下面我們分析女性流動人口的經濟因素現狀。我們從個人絕對收入、個人相對收入、家庭月收入和家庭月支出四個方面考慮經濟因素。其中個人絕對收入采用的變量為個人每月的平均收入;對于個人相對收入,本文的處理方法為:個人相對收入等于個人每月的絕對收入除以當地(同一個省份)流動人口的月平均收入;家庭月收入和家庭月支出分別指個人所在的家庭平均每月的總收入和總支出。從表4可以看出,中國女性流動人口的月平均收入為2784.81元;而個人相對收入均值為0.87,小于1,這表明大多數女性流動人口的收入低于整體流動人口的平均水平;家庭月收入的均值為5523.64元;家庭月支出的均值為2622.37元。為了更清楚地反映女性的經濟現狀,此處我們依然將男性的情況作為對比(表4最后一列)。 可以看出,男性流動人口的個人月平均收入高于女性大約700元;男性的相對收入均值大于1,這表明男性的收入整體上高于平均收入;值得注意的是,男性流動人口家庭的月收入和月支出卻略低于女性家庭,這更加體現出男性的收入在家庭總收入中的重要地位。綜合經濟因素來看,女性流動人口在收入上與男性存在明顯差距。

表4 經濟因素描述性統計表

二、實證分析

上述描述性統計可以簡單地揭示各解釋變量對主觀幸福感的影響。然而要定量考察解釋變量對主觀幸福感的影響程度以及其是否具有統計顯著性,仍然需要進一步分析。

(一)分析方法

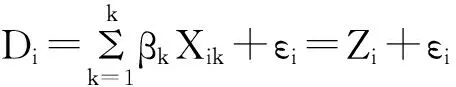

普通最小二乘法(OLS)要求因變量是連續的。由于本文的因變量為主觀幸福感,是一個離散有序因變量,故采用OLS法估計將出現偏差。而采用極大似然估計技術的有序因變量回歸(Ordinal regression)方法通常可以較好地處理此類問題。下面簡單介紹該方法的基本原理。

(1)

其中,βk是第k個變量的系數,如果βk>0,表示第k個因素取值的增加會導致某個人幸福感的提升;εi為隨機擾動項,包含了一些未被捕捉到的影響幸福感的因素。然而一個人的幸福感取值Di是一個潛在變量,是難以觀測的,我們能觀測到的是一個人的幸福感處于某個等級Yi。我們將幸福感分為3個等級,以此為例來說明:如Yi=1,表示此人感覺不幸福,Yi=2,表示此人幸福感一般,Yi=3,表示此人感覺幸福,那么一個人的幸福感究竟處于哪個幸福感等級實際上是看潛在變量Di的值是否超過臨界值δi。方程(2)中的臨界值δi也是需要估計的參數。

Yi=1,如果Di≤δ1Yi=2,如果δ1≤Di≤δ2Yi=3,如果δ2≤Di

(2)

Y1的取值概率分別為:

P(Yi=1)=P(Zi+εi≤δ1)=P(εi≤δ1-Zi)P(Yi=2)=P(δ1≤Zi+εi≤δ2)=P(δ1-Zi≤εi≤δ2-Zi)P(Yi=3)=P(Zi+εi≥δ2)=P(εi≥δ2-Zi)

(3)

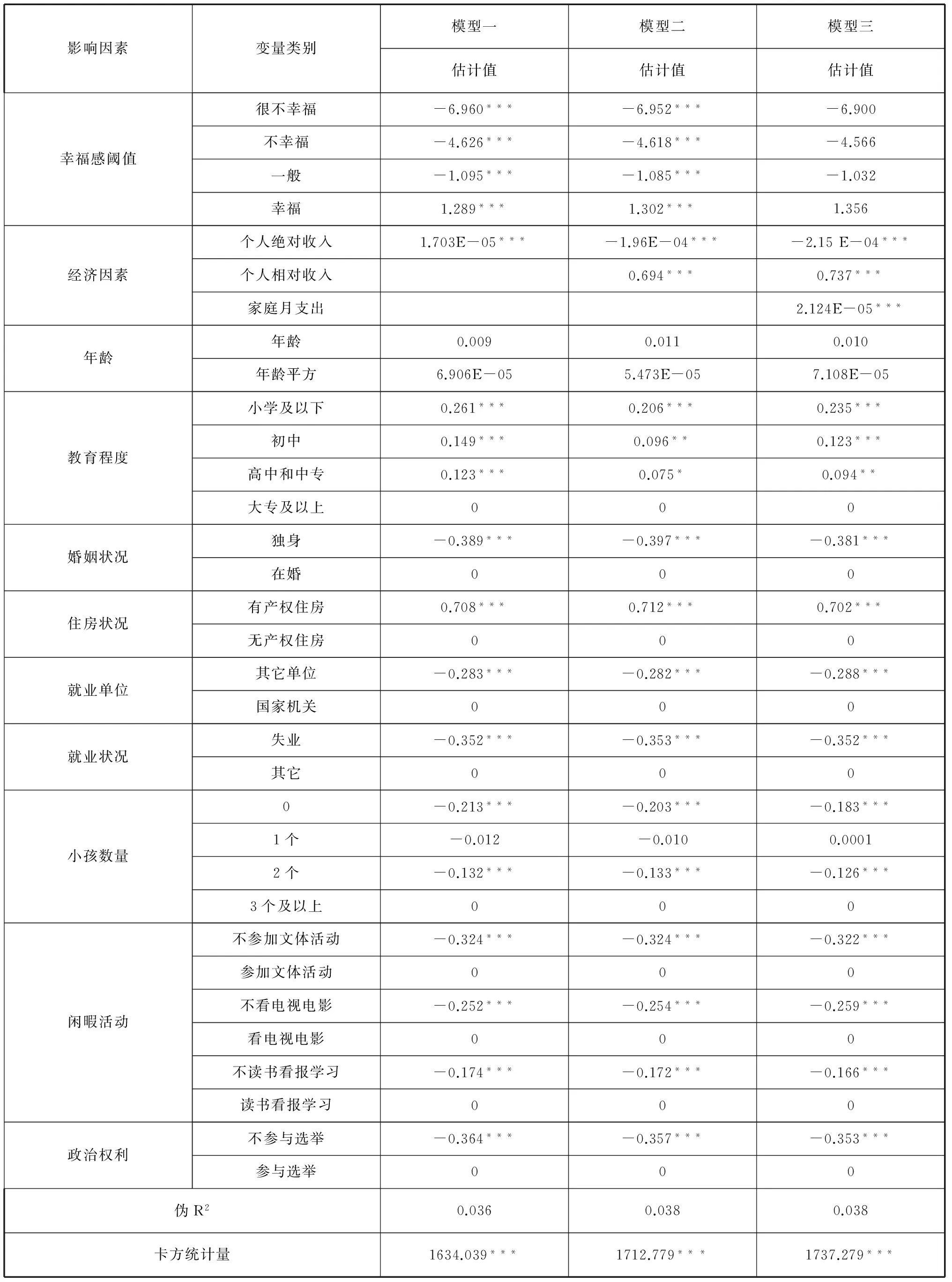

我們令F(x)=P(εi P(Yi=1)=P(εi≤δ1-Zi)=F(δ1-Zi)P(Yi=2)=P(δ1-Zi≤εi≤δ2-Zi)=F(δ2-Zi)-F(δ1-Zi)P(Yi=3)=P(εi≥δ2-Zi)=1-F(δ2-Zi) (4) 這時我們只要知道誤差項的概率分布就可以通過極大似然法來估計出使樣本出現概率最大的值。通常假設誤差項的分布服從邏輯分布或正態分布,正如計量經濟學家Green(2000)所說,邏輯分布除了在末尾部分比正態分布大很多之外,其他部分與正態分布相似,要在理論上證明選擇哪一種分布更好是件非常困難的事,在大部分時候,它們并沒有太大的差別。本文假設誤差項服從邏輯分布,即有序logit模型,其表達式為: 此式表達的是某個事件發生和不發生的比,也叫比數比。在通常的實證分析中,每個分類變量都會設置一個參照組,而非參照組的系數表示和參照組相比落入到因變量更高等級的概率。以幸福感為例,如果系數為正,則非參照組的群體比參照組群體更幸福,反之亦反。 (二)實證結果 根據前文描述性統計結論,可以發現經濟因素與非經濟因素的變量均對主觀幸福感有顯著影響,故我們將上述經濟因素與非經濟因素變量均作為解釋變量引入ordinal回歸模型。需要說明的是,根據已有文獻的研究成果,年齡變量與主觀幸福感不是線性關系,而是U型或者倒U型關系。因此,本文在處理年齡變量時,引入了年齡平方項檢驗女性流動人口年齡與主觀幸福感的U型關系。另外,眾多研究表明相對收入比絕對收入對幸福感的影響更大,故本文構建模型一和模型二對該問題進行驗證。本文擬構建三個模型。模型一中,經濟因素只考慮個人絕對收入,模型二則引入了個人相對收入,而模型三則進一步考察家庭支出對主觀幸福感的影響,用以檢驗消費能否作為收入的一種效應影響幸福感。由于家庭總收入和個人總收入有緊密的關系,為避免解釋變量出現多重共線性,故沒有將家庭總收入引入模型。回歸結果如表5所示。 表5 女性流動人口主觀幸福感的ordinal回歸 注:*、**、***分別代表在10%、5%、1%顯著性水平下顯著,系數為0的類別為參照組。 首先我們分析模型一。從表中可以看出個人絕對收入系數為正且顯著,表明女性流動人口的絕對收入對主觀幸福感有顯著的正影響。我們發現該系數非常小,其原因是因變量為有序變量,當絕對收入每增加一元時,幸福感提升一個檔次的概率非常小,這是符合實際情況的。從非經濟因素來看:(1)年齡以及年齡平方變量的系數均不顯著,表明對于女性流動人口而言,兩者不存在顯著的關系。(2)從受教育程度來看,大專及以上學歷的群體幸福感最低,小學及以下群體的幸福感最高,這和前文描述性統計結論一致。原因在于雖然接受高等教育的人通常能獲得更高的收入、擁有更多的社會資源、追求幸福的能力也更強,但是隨著受教育水平的提高,人們對生活水平的預期也會提升。當預期和實際存在差距時,反而會降低幸福感。(3)從婚姻狀況來看,在婚群體的幸福感顯著高于獨身群體,這證明婚姻可以促進幸福感的提升。對于漂泊在外的流動人口,有一個關愛自己的伴侶,對于提升幸福感有非常顯著的效應。(4)從住房狀況來看,擁有住房產權的人更幸福。正如前文提到的,在城市房價居高不下的情況下,擁有住房產權實際上是擁有財富的象征,更多的財富對于提升幸福感具有積極作用。(5)從工作因素來看,失業群體的主觀幸福感最低,在就業群體中,就職于國家機關部門的人顯著更加幸福。(6)從生育小孩數量來看,沒有小孩的群體幸福感顯著最低。小孩是愛情的結晶,在婚育年齡內,生育小孩是正常情況,而沒有小孩則表明或許工作忙、或許收入較低養不起小孩、或許存在其它原因導致沒有生育小孩。上述各種原因顯然都不利于提升女性的幸福感。(7)從閑暇活動來看,參加文體活動、看電視電影、讀書看報的人比不參與各種活動的人顯著更幸福。這表明在工作之余,拓展業余愛好、勞逸結合有利于增強幸福感。(8)從政治權利來看,參與選舉的人感覺更幸福。參與選舉表明流動人口在流入地得到認可,較好地融入了當地社會,這不僅對于幸福感的提升具有積極影響,同時為長期居住于此奠定了基礎。 模型二是在模型一的基礎上引入相對收入。結果顯示,絕對收入系數由正轉變為負,而相對收入顯著為正,模型檢驗統計量偽R2從0.036提升到0.038,表明相對收入弱化了絕對收入對主觀幸福感的影響,且相對收入的引入提升了模型的解釋力,從一定程度上證實了人們更看重相對收入的觀點。模型三在模型二的基礎上引入家庭總支出。結果顯示,家庭總支出的系數顯著為正,表明支出越高的家庭,幸福感越強。值得注意的是,相對收入的系數在模型三中比模型二中大,這表明在家庭支出等其它條件相同的情況下,相對收入較高的群體幸福感提升更多,這也進一步證實了相對收入對主觀幸福感的重要性。需要注意的是,雖然家庭支出對主觀幸福感有顯著影響,但引入該變量之后,除相對收入系數提高外,其它變量變化不大,而且偽R2并沒有提升,這表明家庭收入對主觀幸福感的影響并沒有相對收入明顯。模型二和模型三中的非經濟因素和模型一相比變化不大,故不再贅述。 通過上述數據及分析,可以發現中國女性流動人口主觀幸福感較高,覺得自己不幸福的僅占2%。不論是從分布情況看,還是從幸福感均值進行比較,女性流動人口的幸福感都高于男性。女性流動人口的幸福感可以從經濟因素和非經濟因素兩方面進行解釋。通過描述性統計和卡方檢驗,發現這兩類因素對主觀幸福感均有顯著影響。通過進一步ordinal回歸,我們發現:諸多文獻研究所得到的結論年齡與主觀幸福感呈U型關系并沒有在女性流動人口群體中得到印證;受教育程度與主觀幸福感呈現出負相關關系,受教育程度高的人幸福感較低;而諸如婚姻狀況、工作因素、住房狀況、閑暇生活、政治權利等因素對主觀幸福感均表現出積極效應,即在婚群體、在國家機關就業、擁有住房產權、積極參與各種娛樂活動、參與選舉的人感覺更幸福。 盡管女性流動人口幸福感較高,但依然掩蓋不了存在的問題。首先,在自評幸福感狀況時,有接近40%的女性流動人口回答為“一般”。考慮到流動人口在回答時,會將現在的生活情況與流出地進行比較,回答“一般”意味著目前現狀和流出地相比并沒有得到顯著改善。由于流動人口中有超過80%的人從農村流入城市,這表明她們在城市的感受并沒有比在農村好。其次,和男性相比,女性流動人口依然處于弱勢地位,個人絕對收入比男性平均每月低700元。考慮到女性流動人口每月的平均收入只有2784元,即男性流動人口比女性流動人口月平均收入高25%,這表明就業時可能存在性別歧視。第三,女性流動人口在受教育程度、住房情況、工作單位性質、閑暇活動、政治權利等方面的狀況普遍不佳,各方面均有很大的提升空間。最后,值得思考的是,女性流動人口在大多數方面都處于相對弱勢的情況下,為什么主觀幸福感卻高于男性。筆者對男性流動人口主觀幸福感進行研究后發現,男性主觀幸福感的閾值高于女性。也就是說,在同樣的情況下甚至在更劣勢的條件下,女性幸福感高于男性。這也表明女性的幸福感較男性高是由于其期望低。 如果老百姓感覺幸福是由于期望低,那么這種幸福只是一種“偽幸福”。只有全面提高人民的生活水平,才能讓老百姓真正感到幸福。 注釋: ① 不同文獻中,關于“幸福”的措辭有差異。比較常見的表述有“主觀幸福感”、“幸福感”。筆者發現兩者并無實質差異,均為被調查者自主回答自己的幸福程度。本文不區分兩者的差異。 [1] 國家統計局.2012年國民經濟和社會發展統計公報[R].2013. [2] 國家人口和計劃生育委員會流動人口服務管理司.2012中國流動人口發展報告[M].北京:中國人口出版社,2012. [3] 田國強,楊立巖.對“幸福—收入之謎”的一個解答[J].經濟研究,2006(11):4-15. [4] 孫鳳.性別、職業與主觀幸福感[J].經濟科學,2007(1):95-106. [5] 劉軍強.經濟增長時期的國民幸福感-基于CGSS數據的追蹤研究[J].中國社會科學,2012(12):82-102. [6] Easterlin,R.A.Life Cycle Happiness and Its Sources:Intersection of Psychology,Economics and Demography[J].Journal of Economic Psychology,2006,27 (4):463-482. [責任編輯 楊 瑜] 2015-05-27 夏倫(1985—),男,經濟學博士,講師,研究方向為經濟統計及人口統計。 c924.24 A 2095-1124(2015)04-0082-08

三、結論