偏振光實驗系統的改進

王佩祥,王 坤,韓立波,喻秋山

(長江大學 物理與光電工程學院,湖北 荊州 434023)

?

偏振光實驗系統的改進

王佩祥,王 坤,韓立波,喻秋山

(長江大學 物理與光電工程學院,湖北 荊州 434023)

針對SGP-2A型偏振光實驗系統在使用過程中存在精度低、實驗效率低下和表現力弱等不足,對以微處理器STC12C5A60S2為核心的系統進行了改進. 改進后的系統采用模塊化設計,可根據交互指令實現數據的采集、處理和顯示自動化,提高了系統的測量精度、實驗效率、數據表現力和便攜性,滿足了實驗教學和課堂演示需求.

偏振光;微處理器;光電檢測;角位移

1 引 言

光的偏振是指光的振動方向與光的傳播方向的不對稱性. 光波是一種電磁波,光波的傳播方向就是電磁波的傳播方向. 光波中的電矢量和磁矢量都與傳播方向垂直,它具有偏振性. 通過對光的偏振現象研究可驗證光的波動性,也有助于加深對光的傳播規律和光與物質相互作用規律的認識. 因而,改進和提高偏振光實驗系統的演示效果對更好地了解相關偏振光知識具有積極的意義[1].

2 SGP-2A型偏振光實驗儀簡介

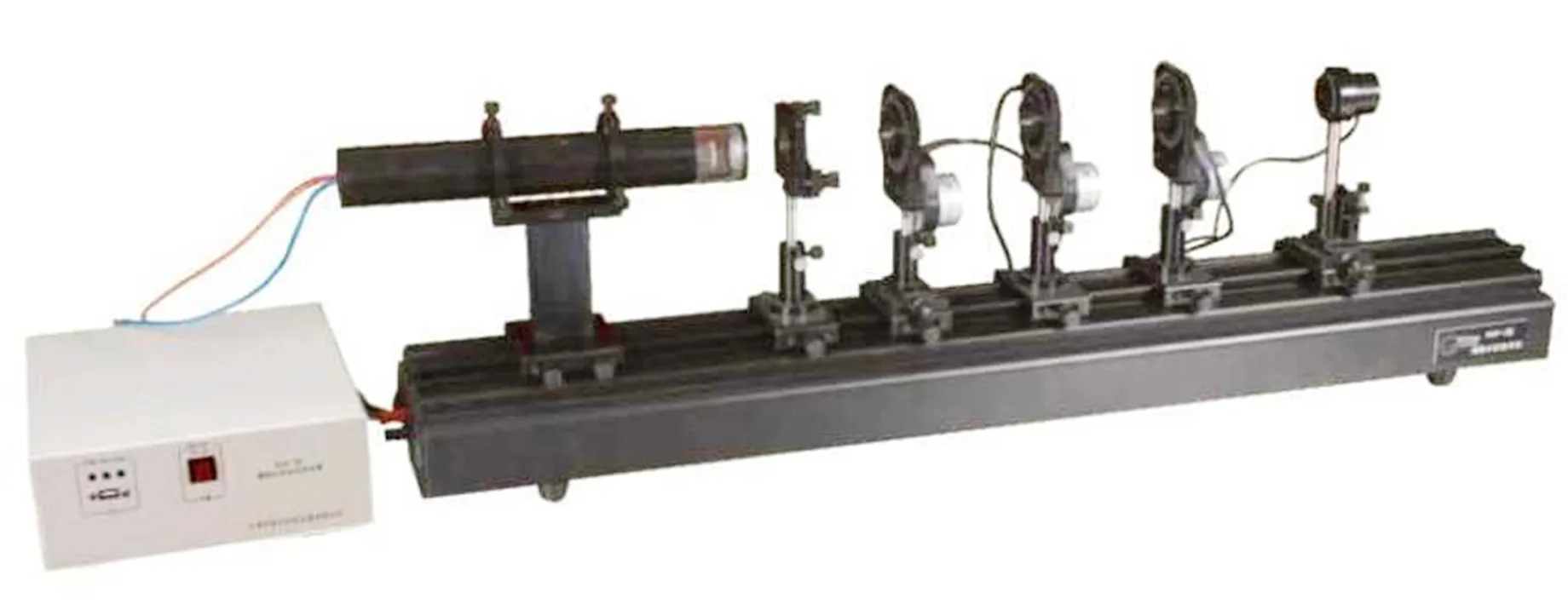

正是由于對偏振光研究具有重要的現實意義,因而在很多高校的大學物理實驗課中都開設有相關內容,其中由天津港東科技發展有限公司生產的SGP-2A型偏振光實驗系統(如圖1所示)是應用最為廣泛的實驗系統之一.

圖1 SGP-2A型偏振光實驗系統

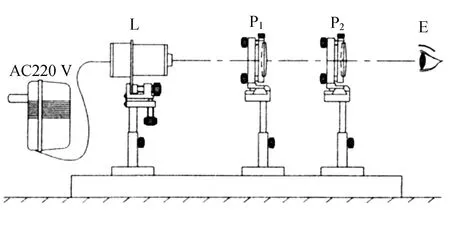

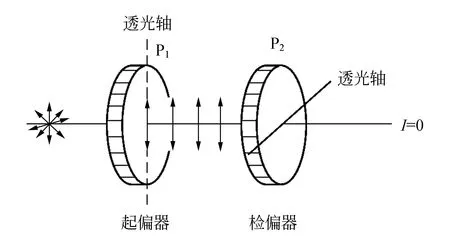

在SGP-2A型偏振光實驗系統中激光光源產生的自然光經過起偏器P1后將轉變為偏振光(如圖2~3所示),偏振光可由檢偏器P2來檢驗——繞光軸旋轉檢偏器P2將會觀察到出射光光強發生周期性變化,這就是著名的馬呂斯實驗. 若在P1和P2之間插入玻片或黑玻璃堆等光學介質時,從其透射光或反射光中還可以看到更多的偏振現象[1-3]. 這些都豐富了偏振實驗內容.

圖2 SGP-2A型偏振光實驗系統形成偏振光路

圖3 偏振原理圖

然而,在使用這套偏振光實驗系統的過程中也發現其存在以下不足[1-4]:

1)系統的抗干擾性差,數據表現力弱. 光電傳感器檢測到的光強易受環境光源的方向性、激光光源的穩定性及光電傳感器非線性響應等的影響,數據重復性差,實驗精度低(實驗多次重復測量的誤差可達10%~15%),嚴重影響到實驗數據的表現力.

2)實驗效率低下,演示效果不明顯. 實驗過程中需要測量和記錄大量實驗數據,學生消耗大量精力在數據的測量、計算和處理上,而對實驗過程和數據表現出的本質認識就擺到了從屬地位,將不利于學生對實驗內容的全面掌握.

3)實驗的拓展性差. 該實驗系統僅能演示幾個基本實驗現象,缺少實驗內容的拓展,不利于培養學生的學習興趣.

4)儀器較為笨重,全套器材在20 kg以上,便攜性差.

針對以上系統的不足,提出了基于STC12C5A60S2微處理器的偏振光實驗自動測量系統的改進設計方案[5].

3 偏振光實驗系統的改進設計與實現

偏振光實驗測量系統的改進在設計上采用模塊化的硬件設計思路,通過微處理器豐富的接口實現系統的可擴展性;利用微處理器強大的數據處理能力,實現了數據測量、處理和顯示的自動化,提高實驗的效率,增強數據的表現力;在元器件布局上采用緊湊的集約設計理念,充分提高儀器的美觀性和便攜性.

3.1 整體設計思路

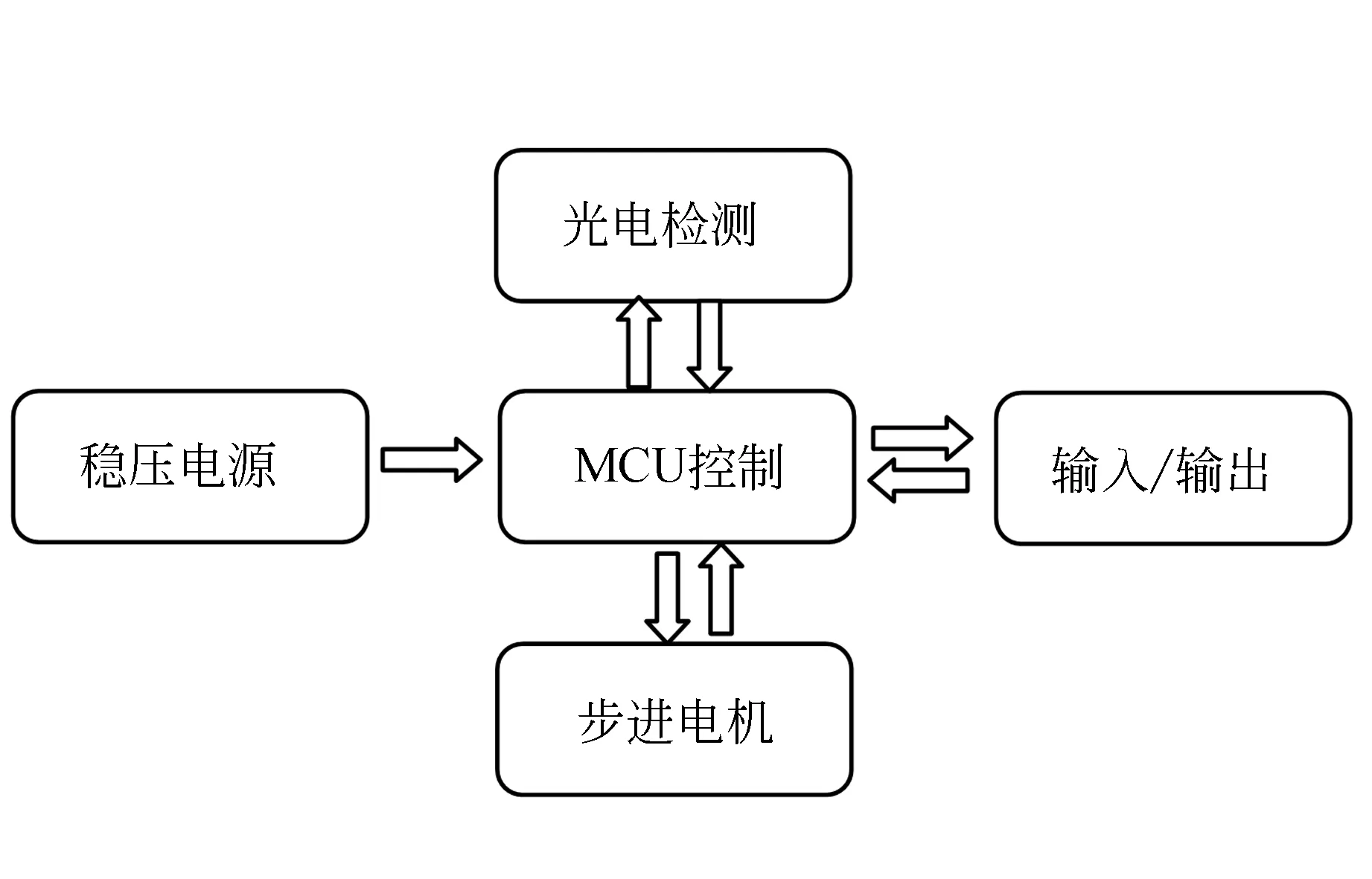

系統以STC12C5A60S2微處理器為核心,通過外接光電傳感器模塊檢測光信號通過光學器件后的光強和偏振狀態變化;通過輸入/輸出模塊對微處理器進行指令交互控制,特別是對步進電機的控制和對實驗測量過程中數據的采集、處理和圖形化的數值顯示;通過改進電源和光電傳感器的設計,提高系統的抗干擾性;采用集成電路和模塊化的設計方案,減小系統的體積和重量,提高系統的便攜性. 整體設計框圖如圖4所示.

圖4 偏振光實驗自動測量系統整體設計框圖

3.2 系統硬件電路的設計與實現

3.2.1 光電檢測部分的設計

實驗對光信號的檢測要求有高的靈敏度和線性響應特性,故系統有高的抗干擾性能是關鍵. 為此,從提高電源的穩定性和線性放大增益進行設計. 光源由采用穩壓直流電源供電的固體激光器產生,這將節省空間和減輕重量,也更容易設計出光源功率輸出更穩定的電源. 光電接收傳感器采用加有預偏置電壓的光敏三極管放大電路,使光敏三極管始終工作于線性放大區. 其后級放大電路采用雙運算放大器LM358芯片作前置放大器[6],可滿足信號在高放大倍數情況下仍有良好的線性響應. LM358是內部包括有2個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,對電源的要求低,可工作于單電源和雙電源,且在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關. 基于以上設計,可最大限度提高光電檢測信號的質量.

3.2.2 偏振片的角位移測量設計

為實現測量系統中光學器件角位移的自動化測量,圖2中偏振片P2保持不動,HY42DJ48型步進電機驅動偏振片P1繞軸作相對轉動[7]. 其測量原理如下:步進電機是可將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元部件. 在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,當步進驅動器接收到1個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉是以固定的角度一步一步運行. 在計數初始化后,可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的.

3.2.3 開關穩壓電源部分的應用設計

為提高激光光源輸出的穩定性和步進電機的大電流驅動需要,同時考慮到儀器便攜性和電源轉換效率,綜合比較鐵芯變壓器電源、開關穩壓電源和混合三端集成穩壓電源等多種設計方案[8],決定采用LM2596芯片為核心的多電壓輸出開關穩壓電源設計方案. 該方案相比于其他方案具有明顯的優勢:輸出電流大,可達到3 A以上的穩定輸出;穩定性好,具有良好的線性響應和自動負載調節能力;轉化效率高,額定工作條件下轉化效率可達85%以上.

3.2.4 交互控制界面的設計

系統控制指令由5個物理按鍵輸入,可快捷地完成各種控制指令的輸入. 信息顯示由5 inch(1 inch=0.025 4 m)TFT彩色液晶屏[9]實現,其分辨率為800×480,配合5個按鍵可完美實現系統信息交互的需求.

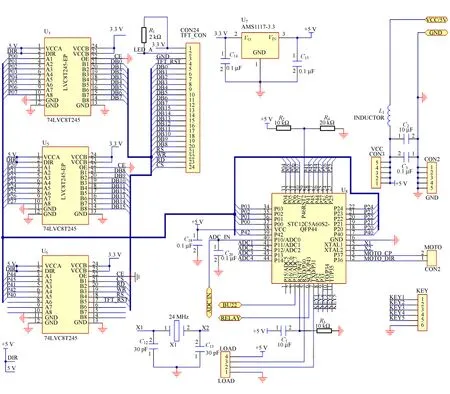

3.2.5 MCU控制部分與總體設計

MCU(Microcontroller Unit,微控制單元)作為系統的核心部件,采用了臺灣宏晶科技公司生產的STC12C5A60S2微處理器芯片[5]. 該芯片指令代碼完全兼容傳統8051,工作頻率在0~35 MHz(相當于傳統8051單片機運算速度的8~12倍)可變. 內部集成MAX810專用復位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉換,以及最大62 k的應用程序空間和1 280 Byte的RAM,是一種高速/低功耗/超強抗干擾的新一代8051單片機,可完全滿足本設計的應用需求.

作為系統的驅動程序采用C語言模塊化設計,通過系統中斷命令可調用各模塊子程序,快速實現功能模塊的增刪,從而使系統開發有好的可擴展性. 系統的總體電路設計圖如圖5所示.

圖5 偏振光實驗自動測量系統總體電路圖

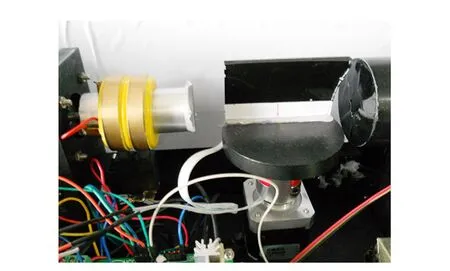

3.3 外觀和內部設計的改進與實現

SGP-2A型偏振光實驗系統的原型中,各光學器件是依次安裝在鋼導軌上,且曝露在自然光環境中. 此設計方案一方面降低了儀器的便攜性,另一方面也降低了對背景光的抗干擾性. 改進的系統的各元器件均采用緊湊設計,并放置于不透光的鋁板箱中,如圖6(a)所示. 在箱的正面設有TFT液晶面板觀測窗和控制按鈕,可方便地進行實驗數據和控制指令的交互. 將儀器背板設置成活頁觀測窗口,打開后可觀察箱內儀器各部分的組成及光的傳播路徑,有助于學生對偏振光現象的認識和理解,如圖6(b)所示.

(a)外觀

(b)內部結構圖6 偏振光實驗自動測量系統

4 系統測試與結論

將系統上電,儀器自檢,程序初始化后,在顯示屏上將出現各測試項目的系統提示[如圖6(a)所示],通過按鍵操作可進行馬呂斯定律驗證、布儒斯特角測定等基本偏振光現象研究的內容,也可以在光路中加入1/4玻片、半玻片、方解石晶體等光學器件或蔗糖溶液[安放在圖6(b)中的圓形光學平臺上]進行圓偏振光、雙折射和旋光現象等趣味性實驗的演示.

改進后的儀器,實際使用效果與原型相比在以下幾個方面性能有顯著提高:

1)實驗數據更加穩定、可靠,實驗效率更高,對物理現象本質的表現力更強;

2)系統對外界的抗干擾性更強,對外界光源和電壓波動等影響有強的抗干擾能力;

3)儀器充分實現了小型化和輕型化,有好的便攜性,能夠更好地適用于實驗教學和課堂輔助演示;

4)儀器在實驗內容上引入了多種趣味實驗,豐富了偏振光的課堂教學演示內容,對提高學生的學習興趣和認識光的本質有較大幫助.

[1] 楊長銘,王陽恩,田永紅,等. 大學物理實驗[M]. 武漢:武漢大學出版社,2012:245-253.

[2] 喻秋山. 用偏振光測定折射率的實驗方法改進[J].科技致富向導,2011(32):140,280.

[3] 劉玉賢. 橢圓偏振光旋轉特性實驗研究[J]. 長春工業大學學報:自然科學版,2009,30(2):237-240.

[4] 周朕,盧佃清,史林興. 硅光電池特性研究[J]. 實驗室研究與探索,2011,30(11):36-39.

[5] 宋風娟,付侃,薛雅麗. STC12C5A60S2單片機高速A/D轉換方法[J]. 煤礦機械,2010,31(6):219-221.

[6] 翁海勇,俞加明,葉大鵬. 基于LM358的單片機掉電保護系統設計與實現[J]. 電子世界,2013(4):38.

[7] 黃勇,廖宇,高林,等.基于單片機的步進電機運動控制系統設計[J]. 電子測量技術,2008,31(5):150-154.

[8] 潘傳勇,丁國臣,陳世夏. 基于LM2596的不間斷直流電源設計[J]. 現代電子技術,2013,36(17):107-109.

[9] 許思達. 基于51單片機的TFT液晶顯示設計[J]. 電子元器件應用,2010,12(10):38-40,44.

[責任編輯:尹冬梅]

Improvement of the polarization optics experiment system

WANG Pei-xiang, WANG Kun, HAN Li-bo, YU Qiu-shan

(School of Physics and Optoelectronic Engineering, Yangtze University,Jingzhou 434023, China)

As the SGP-2A-type polarization optics experiment system has many disadvantages, such as low precision, low efficiency and weak performance, the paper provided an improved system based on the microprocessor of STC12C5A60S2. The improved system adopted modular design, realized automated data collection, processing and display. It improved the measurement accuracy, test efficiency, data expressiveness and portability to better meet the needs of teaching in the experiment and presentations in class.

polarization optics; microprocessor; photoelectric detection; angular displacement

2015-04-07;修改日期:2015-05-06

長江大學大學生創新創業訓練計劃項目(No.104892014305);長江大學教學研究項目(No.JY2014026)

王佩祥(1992-),男,湖北黃岡人,長江大學物理與光電工程學院2011級本科生.

喻秋山(1977-),男,湖南寧鄉人,長江大學物理與光電工程學院講師級,碩士,研究方向為光電材料與器件應用.

O436

A

1005-4642(2015)06-0019-04