多電壓等級配電網供電能力與協調性評價方法

吳杰康,張曉萌,郭亞萍,毛曉明

(廣東工業大學自動化學院,廣州 510006)

多電壓等級配電網供電能力與協調性評價方法

吳杰康,張曉萌,郭亞萍,毛曉明

(廣東工業大學自動化學院,廣州 510006)

配電網電壓等級的多樣化導致配網評估模型的復雜化,若只對一個電壓等級進行網絡供電能力的評估,不能全面、準確評價配電網整體供電能力和各電壓等級網絡供電的協調性。對此,筆者建立了適用于多電壓等級配電網的供電能力和協調性綜合評價模型,采用魚骨圖分析法找出影響供電能力的主要因素,用層次分析法建立評價體系結構,并用德爾菲(Delphi)法進行指標賦權。同時,在評價模型中加入了分布式電源容量比、高中壓配電網變電、輸配容量協調性和負荷均衡度等新指標,以輔助該方法有效評價配電網供電能力。最后通過實際地區電網的算例分析,證明了該評價體系的實用性。

多電壓等級配電網;供電能力;供電協調性;層次分析法

配電網是直接面向用戶供電的終端電網,結構特點含有多個電壓等級,分為高、中、低壓配電網,高壓配電網電壓等級為35~110 kV;中壓配電網電壓等級為6~10 kV;低壓配電網為220~380 V。各電壓等級電網之間存在電源分布不同、拓撲結構不同、負荷性質不同等諸多差異。現有配電網評價方法大多都是針對中壓配電網一個電壓等級進行供電能力評估,很少考慮多個不同電壓等級之間的供電協調性,不能全面評價地區電網供電能力現狀,準確定位制約供電能力的瓶頸,進而影響配電網投資、規劃和運行效率。配電網供電能力已經成為評價配電系統的一個重要指標,為配電網運行、規劃和改造提供了新的理論工具。所以合理評價配網的供電能力,對可以保證配網有足夠的供電裕度,對安全穩定運行具有重大意義。本文通過建立考慮負荷供應能力、網絡結構、配電網與負荷發展之間的適應性、各級配電網之間的供電協調性評估指標體系,確定了各指標的評估標準,綜合評判了地區配電網整體供電能力。

1 供電能力和協調性評價方法

1.1 評價體系流程

本文選取魚骨圖分析法[1],確定電力供應能力的影響因素,利用層次分析法[2]為評價結構的主要框架,建立評價指標體系,各項評價指標的權重使用德爾菲(Delphi)賦權法[3]確定,最后利用曲線擬合工具Curve Expert建立平滑的指標評分數學公式。

評價體系指標的選擇,應遵循合理性、獨立性和可測試性的原則。所選指標要全面細致,既無遺漏,又無冗余,全面反映被評價目標的各項特征。整個評價流程如圖1所示。

圖1 評價體系流程圖

AHP的層次綜合法實施過程是:從底層指標開始,逐層向上遞推獲得上層指標,直至獲得最高層的綜合評價結果,其計算表達式為[4]

1.2 評價指標選取

電力企業生產過程中最關心的4個指標分別是:供電可靠率、線損率、電壓合格率和設備利用率[5]。從它們對應的魚骨圖可找出影響供電能力的關鍵因素。

1) 供電可靠率影響因素魚骨圖,如圖2所示。

圖2 供電可靠率影響因素魚骨圖

2) 綜合線損率影響因素魚骨圖,如圖3所示。

3) 電壓合格率影響因素魚骨圖,如圖4所示。

4) 設備利用率影響因素魚骨圖,如圖5所示。

圖3 綜合線損率影響因素魚骨圖

圖4 電壓合格率影響因素魚骨圖

圖5 設備利用率影響因素魚骨圖

1.3 評價體系結構

通過上述對“四率”魚骨圖的分析,準確找出了影響供電能力和發展協調性的主要因素,通過總結概括后建立了配電網供電能力與協調性評價體系結構,如圖6所示。

2 評價指標計算方法

2.1 供電能力指標定義與計算

評價指標體系部分指標計算方法如表1所示。

圖6 配電網供電能力與協調性評價體系結構

表1 供電能力水平指標的計算方法

2.2 供電協調性指標定義與計算

多電壓等級配電網高中壓各電壓等級電網之間需要良好的配合才能充分發掘網絡供電能力,任何一個電壓等級出現供電瓶頸都會導致電網整體供電能力不相匹配,電網供電的協調指的是不同部分之間的匹配程度[6]。

1) 高中壓變電容量協調性。高中壓配電網既相互支持又相互制約,理想狀態下,兩者的供電能力比為 1∶1,由于負荷最大值不可能同時出現,需要考慮負荷同時率問題。定義高中壓配電網供電能力比為

(2)

式中:SH為是高壓配電網供電能力,可以用110 kV和35 kV變電站主變容量總和計算;SM為中壓配電網供電能力,是10 kV變電站配變容量總和。

將中壓網的負荷折算到高壓網,計算變電容量的最佳比值時需考慮負荷同時率,定義高壓與中壓變電容量最佳比值為α0,當αS與α0越接近,表明高中壓配電網變電能力協調程度越高。將指標轉換為便于評價的正指標,得出結果AS1越大,則多電壓等級配電網變電容量協調性越好。

(3)

2) 高中壓線路輸配電容量協調性。將配電網變電容量概念換成配電網線路輸配容量即可得到高、中壓配電網線路輸配容量協調性指標AL1。

3) 主變負載均衡性。負載均衡性分為主變負載均衡性和線路負載均衡性。

以35 kV主變為例,設評估區域有n座35 kV變電站,Sij為第i(1≤i≤n)座變電站的第j(1≤j≤mi)臺主變容量,Pij為第i座變電站的第j臺主變所帶負荷,則各變電站每臺主變的負荷率為

(4)

所有主變負載的平均值為

(5)

用負載率標準差σT來反映各臺主變負載率的均衡程度,σT越大,各臺主變負載率偏離越大,主變負載越不均衡,即,

(6)

為了便于評價,將結果轉換為具有正指標特性的主變負載均衡性指標,AS2越大,主變負載均衡度越好,即,

(7)

4) 線路負載均衡性。用線路實際負荷除以線路額定容量,再按照上述主變負載均衡度計算方法,可得線路負載均衡性指標AL2。

3 指標權重與評分標準

3.1 指標權重

同一層指標數小于9,采用基于1-9互反標度的 AHP兩兩比較賦權法確定指標權重;同一層的指數超過9,這種方法判斷的準確性將受到嚴重影響,應當采用Delphi方法賦權,同一層指標權重相加應為1。正指標是取值越高越好的指標;負指標是取值越低越好的指標;中間值指標是在一定范圍內取值最好。

國內外大量研究結果表明,分布式電源容量比小于5%時,對電網影響很小。而接入容量比過高,超過20%時,分布式電源集中啟停會給電力系統穩定運行帶來極大的隱患。所以分布式電源在此應作為一個中間值指標處理,容量比最好小于等于20%。選擇網絡結構水平指標權重結果為例說明,如表2所示。

表2 部分指標的類型、理想值及權重分布

由表2可知,對網絡結構水平影響較大的因素是變電站單變率、變電站單電源線率和中壓線路聯絡率。

3.2 指標評分

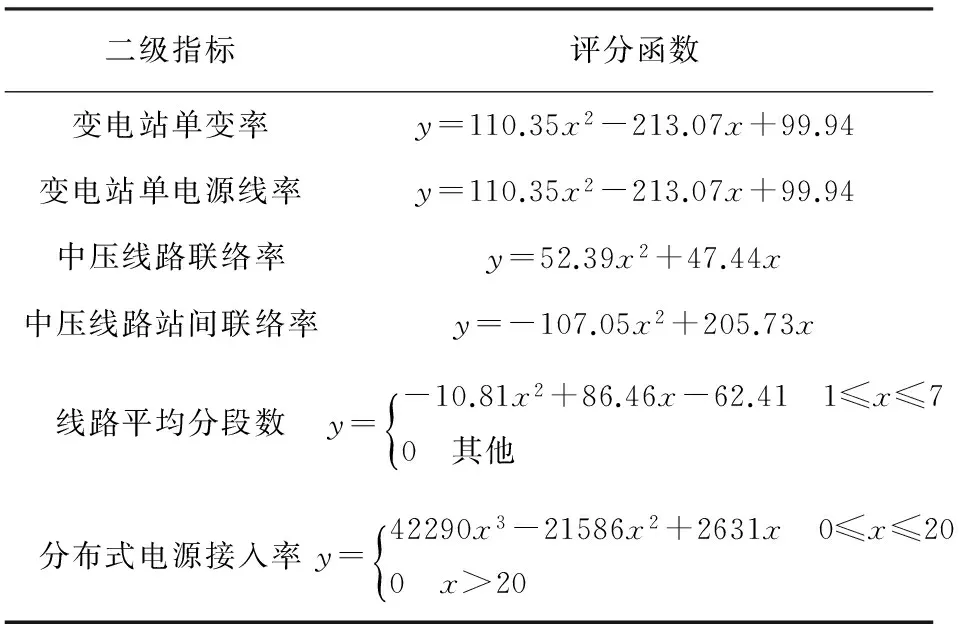

本文的指標評分選用專家評分的Delphi法,選擇指標的典型點和對應的評分后均用百分數表示,由于評分標準是離散的,所以采用Curve Expert曲線擬合工具對評分標準進行擬合,建立平滑的指標評分數學公式。中間值指標較為復雜,采用分段函數進行擬合。部分指標值與分數對應結果如表3所示,曲線擬合結果如表4所示。

表3 部分指標值與分數對應關系

表4 部分指標評分函數

注:x—指標值;y—得分。

4 算例分析

本文選取110 kV、35 kV和10 kV三個電壓等級的配電網為例,110 kV變電站有2座,變電容量總和120 MVA, 110 kV主變“N-1”通過率為66.66%;110 kV線路5條,線路總長158.92 km,其中3條為單鏈接線模式,2條為單輻射接線。35 kV變電站共7座,主變容量50.75 MVA。35 kV線路13條,其中8條為單輻射接線模式,5條為單鏈接線模式。線路總長360.73 km,分布式電源容量比為7.86%。以供電協調性的4個指標為例,計算得分如表5所示。

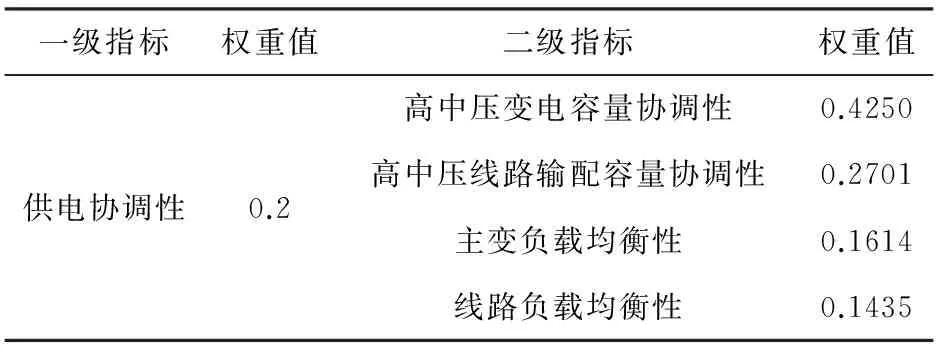

按照層次分析法對表5中四個供電協調性指標進行賦權,形成的判斷矩陣為

(8)

表5 評價指標得分(部分)

求A的最大特征值λmax為4.0434,最大特征值對應的特征向量為

W=[0.77560.49300.29450.2619]T

(9)

特征向量歸一化后可得供電協調性權重向量:

F=[0.42050.27010.16140.1435]T

(10)

計算一致性指標,n取4:

(11)

平均隨機一致性指標RI由于是四階矩陣取0.9,因此得出隨機一致性指標CR為

CR=CI/RI=0.0161

(12)

當CR的值小于0.1時,判斷矩陣滿足一致性要求。通過一致化檢驗后可得供電協調性的指標權重,如表6所示。

表6 評價指標權重值(部分)

依據表6數據,按照層次分析法評價模型的步驟和,式(1)逐層向上遞推,即可得到整個多電壓等級配電網供電能力與協調性得分,該地區電網綜合得分為74.26分。可見,該地區網絡接線典型化率、高中壓變電容量協調性和變電負荷均衡度得分較高。突出的問題在于部分線路老舊情況嚴重導致發展適應性受到影響,末端電壓不合格線路比例、中壓線路重載比例和中壓線路“N-1”通過率三方面得分較低,導致負荷供應能力得分偏低。所以,今后規劃重點應加強中壓網絡建設,提高負荷站間轉供能力,更換老舊配電線路,擴充線路截面半徑,更換高損耗配變,減少重載線路,增裝電壓無功自動調節裝置,提高負荷供應能力。

5 結 論

1) 對供電能力評價過程中通過對權重系數的計算,得出主變重載比例、線路重載比例、主變“N-1”通過率、線路“N-1”通過率對負荷供應能力影響大;變電站單變率、變電站單電源線率、中壓線路聯絡率,中壓線路站間聯絡率對網絡結構水平影響大;分布式電源容量比不高時,對供電能力影響較小。

2) 對供電協調性評價可以得出,高中壓變電容量協調性和線路輸配容量協調性權重系數較大。

3) 實例證明,本文所建立的綜合評價體系能夠全面衡量配電網整體供電能力。對多電壓等級配電網供電適應性和協調性建立的評價指標有助于找出供電瓶頸,對電網建設規劃有實際參考意義。

[1] 莊鎖法. 基于層次分析法的綜合評價模型[J]. 合肥工業大學學報: 自然科學版, 2000, 23(4): 582-585. ZHUANG Suofa. Study of synthetic evalution model based on analytic hierarchy process[J]. Journal of HeFei University of Technology:Natural Science Edition, 2000, 23(4): 582-585.

[2] 張鐵峰,苑津莎,孔英會.基于層次分析法和選擇消去法III的配電網規劃輔助決策方法[J].中國電機工程學報,2006,26(11):121-127. ZHANG Tiefeng, YUAN Jinsha, KONG Yinghui. An approachbased on AHP/Electre III for Decision-aid in power distribution system planning[J].Chinese Journal of Electrical Engineering, 2006,26 (11): 121-127.

[3] 肖峻,王成山,周敏.基于區間層次分析法的城市電網規劃綜合評判決策[J].中國電機工程學報,2004,24(4):50-57. XIAO Jun, WANG Chengshan, ZHOU Min. Aniahp-based madm method in urban power system planning[J].Chinese Journal of Electrical Engineering,2004,24(4):50-57.

[4] 曹陽,孟晗輝,趙力,等.基于層次分析法的新農村低壓配電網綜合評估方法[J].電網技術,2007,31(8): 68-72. CAO Yang, MENG Hanhui, ZHAO Li, et al. A comprehensive evaluation method of new rural low voltage distribution network based on analytic hierarchy process[J]. Power System Technology, 2007,31(8): 68-72.

[5] 韓震燾, 黃志偉, 葛少云, 等. 城市配電網綜合評價體系[J]. 電網技術, 2012, 36(8): 95-99. HAN Zhentao, HUANG Zhiwei, GE Shaoyun, et al.A comprehensive evaluation system of urban distribution network[J]. Power System Technology, 2012, 36(8): 95-99.

[6] 李金超, 牛東曉, 李金穎, 等. 基于 GRA 與 PCA的電網發展協調性評估研究[J]. 電力系統保護與控制,2010, 38(18): 49-53. LI Jinchao, NIU Dongxiao, LI Jinying, et al. Evaluation of the power grid development coordination based on the GRA and PCA method[J]. Power System Protection and Control, 2010, 38 (18): 49-53.

(責任編輯 郭金光)

An assessment method for power supply capability and coordination of multi-voltage distribution network

WU Jiekang,ZHANG Xiaomeng,GUO Yaping,MAO Xiaoming

(School of Automation, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Multiple voltage level of Distribution network led to complex evaluation model, assessment one voltage power supply capacity can not fully and accurately evaluate the overall power distribution network capacity and coordination. This paper established a comprehensive evaluation model about power supply capacity and coordination for multi-voltage distribution network. Fishbone diagram analysis was used to identify the main factors of supply capacity, AHP was used to establish evaluation system and Delphi to fix index weights. The paper added some new index into the evaluation system, such as distributed power capacity rate, substation capacity coordination, transmission capacity coordination, load balance coordination. The research on evaluation system is verified to be effective and reasonable by a network planning example.

multi-voltage distribution network; power supply capability; supply coordination; analytic hierarchy process(AHP)

2015-03-29。

吳杰康(1965—),博士,教授,研究方向為電力系統運行與控制。

國家自然科學基金項目(50767001);國家863高技術基金項目(2007AA04Z197);高等學校博士學科點專項科研基金資助項目(20094501110002)。

TM711

A

2095-6843(2015)05-0385-05