經起花織物花型變化設計與開發

郁 蘭

(1.鹽城工業職業技術學院紡織服裝學院,江蘇 鹽城 224005;2.江蘇省生態紡織工程技術研究開發中心,江蘇 鹽城 224005)

經起花織物是經二重組織的一種特殊應用。起花經按照花紋要求在起花時浮在織物表面,不起花時則沉于織物反面。起花部分以外的織物仍以簡單組織交織,形成各式各樣的局部經起花的花紋[1]。馬倩等[2]設計了一種雙經起花織物,2種不同顏色的花經交替起花,花紋連續、突出,視覺效果豐富。但是普通經起花組織因綜片數和浮長線長度的限制會導致花型尺寸過小、花型圖案設計受限、抑制反面浮長接結點易產生露底現象等缺點。

本文采用獨特的組織設計方法,可以數十倍地擴大普通經起花織物花型大小而不增加用綜片數,織物平整度良好,浮線長度合理,露底不明顯,起花花型圖案設計時經向正反面浮長不受任何限制,可克服普通經起花織物因浮線過長而花型圖案設計受限,紗線容易滑移,織成花型過小的缺點,適用于在多臂織機上織造裝飾性織物[3]。

1 經起花織物的特點

在經起花設計時,根據花型要求,花型與地經排列比常用 1∶1、1∶2或 2∶2等。花經的排列根數多,花型就飽滿突出;反之,花型稀疏,豐滿度差。起花組織通常利用經浮長線起花,但必須要適當控制浮線長度。當經起花部位的經向間隔距離較長,即花經在織物反面的浮長較長時容易磨斷,導致織物不牢固,故宜間隔一定距離加1個經組織點,即與緯紗交織1次,形成1個接結點。

經起花織物用單軸織造時,以3~5個連續浮點為宜。用雙軸織造時,浮長雖不受織造條件的限制,但亦不宜過長,過長影響織物牢度,實用性較差。

普通經起花織物的缺點通常表現如下。

1)綜片數和浮長線的限制,花型尺寸很小。

2)經起花經浮長長度單軸時不宜超過3~5個連續浮點,雙軸織造也不宜過長,否則影響織物牢度,而且織成后的經浮長也容易產生橫向滑移,從而導致經起花花型圖案的設計受限。

3)反面浮長超過一定長度,就必須要有接結點,經起花本身花型小,有接結點就易在正面明顯露底,影響外觀。

2 經起花織物花型變化設計方法

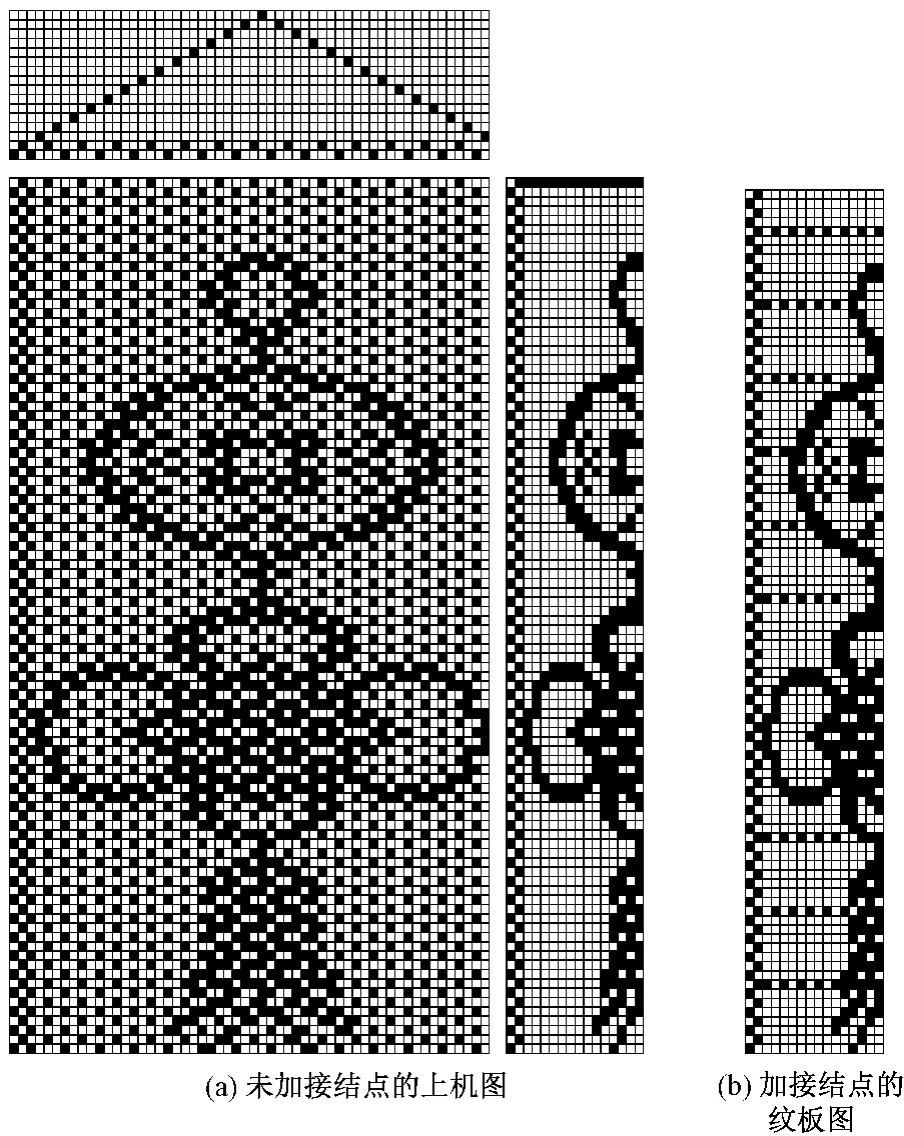

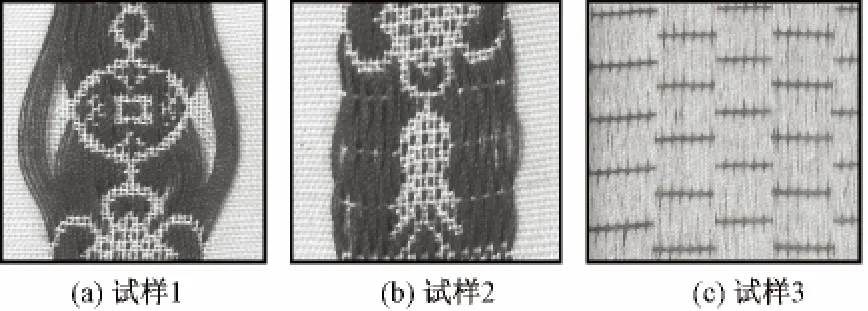

本文以一款經起花花型變化設計為例講述其設計方法。設計一款以“中國結”為主題的普通經起花組織織物,上機圖如圖1所示。

2.1 普通經起花織物

觀察紋板圖,正面花經浮長最長為8個經浮點,花經在背面浮長較長,最長處達到56個組織點,容易勾絲、磨斷而導致織物不牢固。如果采用普通經起花設計,則宜間隔一定距離加1個經組織點,即與緯紗交織1次,形成1個接結點。設每間隔8緯加1組經組織點,相鄰兩組互相錯開[4-5],紋板圖如圖1(b)所示。

采用的穿綜規律Ⅰ為:(1,2)×10(1,3,2,4,1,5,2,6,……,1,15,2,16)(1,16,2,15,1,14,2,13,……,1,4,2,3)。

圖1 “中國結”經起花上機圖Fig 1 Looming draft of″Chinese knot″Warp figured fabric.(a)Without connection points;(b)With connection points

2.2 花型變化設計

2.2.1 橫向循環擴大

為擴大花型尺寸,改變背面最長浮線長度,可將原有經起花花型進行變化設計。

不改變紋板圖,可先擴大橫向循環大小,如6倍:先將花部的原有穿綜方法改變為穿綜規律Ⅱ:(1,2)×60(1,3,2,3)×3,(1,4,2,4)×3,(1,5,2,5)×3,……,(1,16,2,16)× 3,(1,16,2,16)× 3,(1,15,2,15)×3,(1,14,2,14)×3,……,(1,4,2,4)×3,(1,3,2,3)×3。采用這樣的穿綜規律,花經循環規律橫向得到6倍擴大,地經部分依舊織紋細膩。

2.2.2 縱向循環擴大

僅擴大橫向循環大小并不能擴大花型尺寸,原有花型會變扁,織紋變粗,需要同時擴大緯向尺寸。緯向尺寸變大并不能依靠穿綜規律,必須擴大紋板循環數。以圖1紋板圖中的第23~33緯為例,效果如圖2所示。

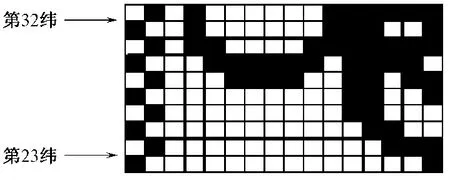

擴大縱向循環也可根據花型要求確定擴大的倍數,如6倍,即需將紋板圖重復6次,但僅僅簡單將紋板圖重復6次會使織紋粗糙。為使織紋細膩,紋板圖中的平紋部分并不需擴大6倍,而是先擴大紋板圖上第3~16縱行6倍。擴大后的紋板圖會導致花經浮長在背面明顯6倍增加,顯然更不符合織物牢度要求。這時可每隔6緯增設1組接結點,相鄰兩組可互相錯開,這樣背面浮長線不會超過12個組織點的長度。

圖2 局部紋板圖Fig.2 Fraction of looming draft

再在紋板圖第1、2縱行畫上平紋組織,可以保持花經雖然縱向擴大,地經紋路仍然細膩的特點,效果如圖3(a)所示。

圖3 擴大縱向循環后的局部紋板圖Fig.3 Fraction of looming draft after enlarging longitudinal direction cycle.(a)Addition connection points;(b)Cancelling of connection points along warp float

紋板圖擴大6倍后,上下相鄰的經組織點會導致經向浮長6倍增加,每隔6緯增設的1組用于隔斷背面緯浮長的經接結點遇到了上下是經浮點的部分卻起到了相反的作用。為確保正面花經的長度不過長,并且整齊排列,將處于花經正面浮長上下增設的經接結點全部去掉,這樣可確保每根花經正面浮長不超過6個組織點的距離,而且花經整齊劃一,不滑移,如圖3(b)所示。圖中小方框標志指的是取消原有的經接結點,改為緯組織點。

當然每隔6緯設置1組用于隔斷背面接結點相鄰2組也可不互相錯開,花經正面浮長的上下經組織點全部去掉,這樣背面浮長線就可以達到不會超過6個組織點的長度,每根花經正面浮長不超過6個組織點的距離,花經整齊劃一、不滑移。

具體安排的接結點距離、形狀和布局還可以變化設計,只要滿足織物牢度即可[6]。

3 試織

在通源SGA598全自動劍桿小樣機上試織普通經起花和變化經起花3種不同組織各2塊。試樣都采用雙軸織造,其中地經固定在后梁,花經卷繞在經軸上,經緯紗選用14.5 tex×2的滌/棉混紡股線,上機工藝參數如下。

試樣1、2:綜框片數16片,筘號選用75#(英制),總經根數為676根,其中內經根數為644根,邊紗根數兩邊各16根,邊組織采用平紋。花紋6個循環多20根,劈花劈在20根平紋處。地經:花經為1∶2,穿綜采用照圖穿法,筘入數經起花部為3,1根地經2根花經,平紋部分2根1筘。筘外幅為17.2 cm,內幅為16.2 cm。

試樣1、2分別用圖2所示的未加接結點和加接結點的2塊紋板織制,試樣1僅用于當某些方面與試樣2明顯不同時的分析對比。

試樣3:綜框片數16片,筘號選用75#(英制),總經根數為744根,花紋為1個循環多120根平紋,兩側平紋根數較多,可無布邊。地經:花經為1∶2,穿綜采用穿綜規律Ⅱ,筘入數經起花部為3,1根地經2根花經,平紋部分2根1筘。筘幅為19.5cm。

為示區分,試樣1、2地經采用白色,花經紅色,試樣3地經采用紅色,花經黃色。

4 花型變化設計前后效果對比

3種試織產品正面織出紋樣與設計樣稿都相符一致。在試織過程中,試樣在梭口清晰度方面出現了明顯不同;從織成成品效果來看,花型大小、露底情況、浮長長度、平整度以及耐磨性方面都有明顯不同。

4.1 花型大小對比

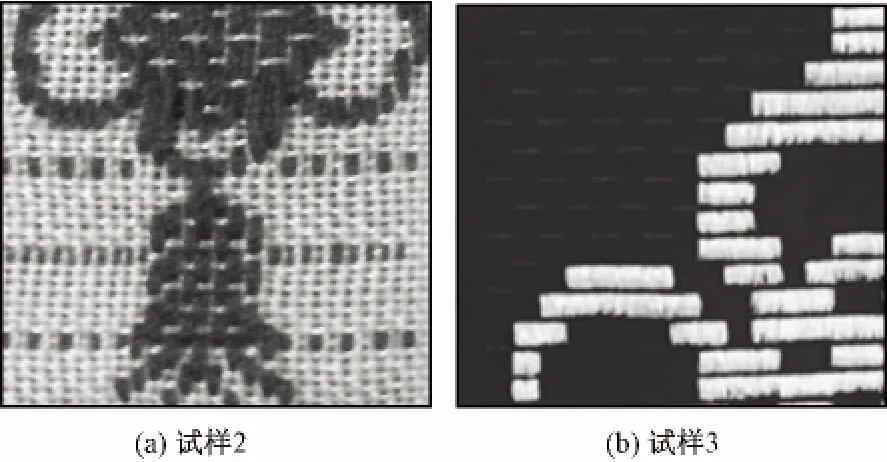

變化設計后由于一個花循環的紗線根數增加,花型尺寸縱橫向明顯幾倍擴大、總面積呈現幾十倍增大。圖4示出試樣對比實物照片。經實際測量,試樣2經起花部分1個花紋大小實際尺寸為1.8 cm×5.8 cm,而試樣3經起花部分1個花紋大小實際尺寸為11.2 cm×35.8 cm,整個面積擴大了近40倍。

圖4 試樣尺寸對比實物照片Fig 4 Size comparison between sample photos.(a)Sample 2;(b)Sample 3

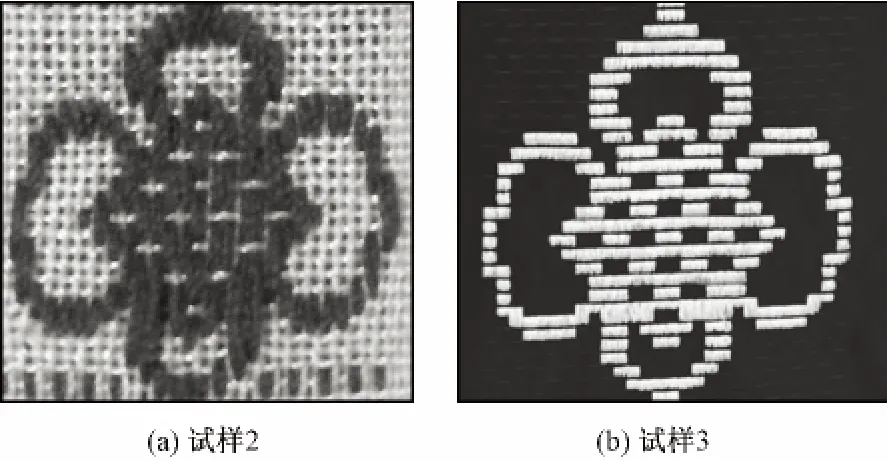

4.2 露底對比

圖5示出試樣露底對比的實物照片。因為經起花花紋本身就比較細致,試樣2加上接結點后,會導致比較嚴重的露底現象[7](見圖5(a)),影響織物外觀。變化設計后的經起花織物接結點呈現規則的分布,因為織物本身花型輪廓較粗壯,相對而言,均勻分布在1根緯紗上的接結點就顯得一點也不突出,隱隱約約,露底很不明顯。

圖5 試樣露底對比實物照片Fig.5 Threadbare comparison between sample photos.(a)Sample 2;(b)Sample 3

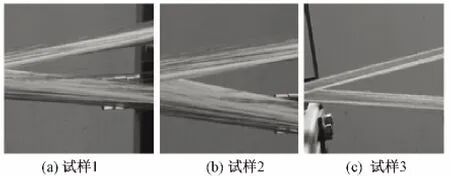

4.3 反面浮長對比

圖6示出試樣浮長對比實物照片。圖中試樣1為未加接結點,試樣2為加接結點部分,試樣3為3塊織物反面最長浮長處圖片。試樣1由于沒有接結點,浮長長度不一,浮長過長而產生彎曲;試樣2有接結點,但是浮線依然彎曲;式樣3變化設計后的織物反面所有接結點都呈現規則的分布,比較整齊,相對而言,反面浮長不易勾絲,牢度較好。

圖6 試樣反面浮長對比Fig.6 Opposite side float comparison between sample photos.(a)Sample 1;(b)Sample 2;(c)Sample 3

4.4 開口清晰度對比

圖7示出梭口清晰度對比結果。試樣1花經浮長長短不一,梭口最不清晰;試樣2花經反面浮長相對均勻,但是正面起花處部分浮長也不一致,縮率也有一定差異,梭口也不太清晰,試樣3每根花經背面浮長線距離都是12個組織點的長度,每根花經正面浮長都是6個組織點的距離,整齊統一,梭口很清晰。

圖7 梭口清晰度對比Fig.7 Shedding clearness comparison between sample photos.(a)Sample 1;(b)Sample 2;(c)Sample 3

4.5 平整度對比

目前評定織物的平整度主要是用標樣對照法[8],圖像處理法和激光掃描法[9]在面料的平整度等級評定中也取得了一定應用,但標樣對照法測定的是織物洗后外觀平整度,反映織物抗皺性能的好壞,不適用評價織物花型的平整度測試。本文通過主觀觀察法,并結合織物不同部位厚度變異系數法來綜合評判二者平整度。

1)主觀觀察法。通過目視觀察試樣發現,試樣3松緊適宜,效果很好,由于每根花經背面浮長線距離都是12個組織點的長度,每根花經正面浮長為6個組織點的距離,整齊劃一、不滑移、紋路清晰,整個織物手感平整厚實。相對而言,試樣1、2的平整度類似,表面浮長長短不一,浮長較長部分會產生橫向滑移,平整度較差,如圖8所示。

圖8 試樣平整度對比Fig 8 Smoothness comparison between sample photos.(a)Sample 2;(b)Sample 3

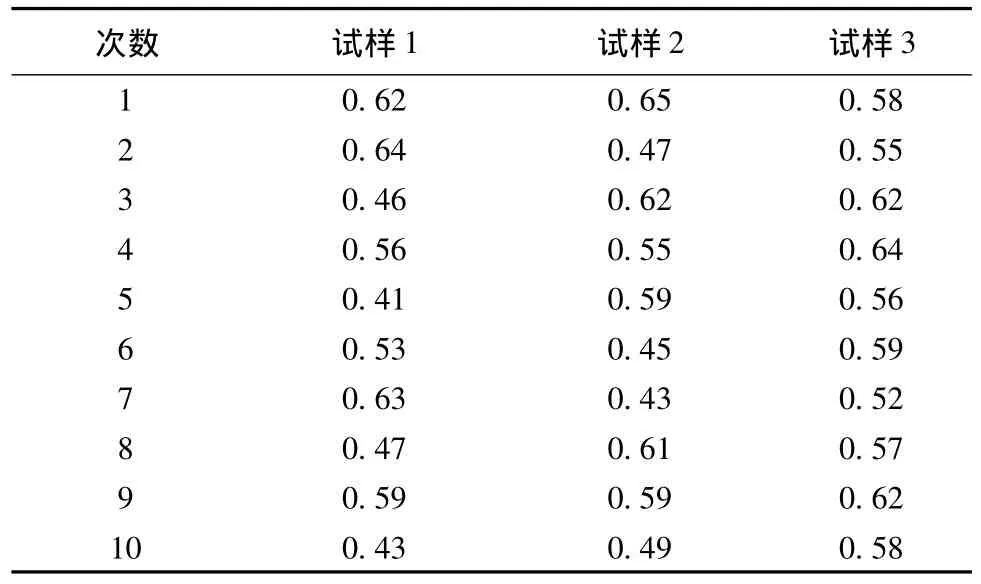

2)厚度變異系數法。參考 GB/T 3820—1997《紡織品和紡織制品厚度的測定》進行織物厚度測試。選用溫州大榮紡織儀器有限公司YG(B)141D數字式織物厚度儀,壓腳面積為50mm2,測試時加壓為5 kPa,加壓時間為 10 s,分別對試樣1、2、3的花型部位取10處測量,獲得織物的厚度值,得出厚度變異系數[10],結果見表 1。

表1 織物厚度測試結果Tab.1 Test result of fabric thicknessmm

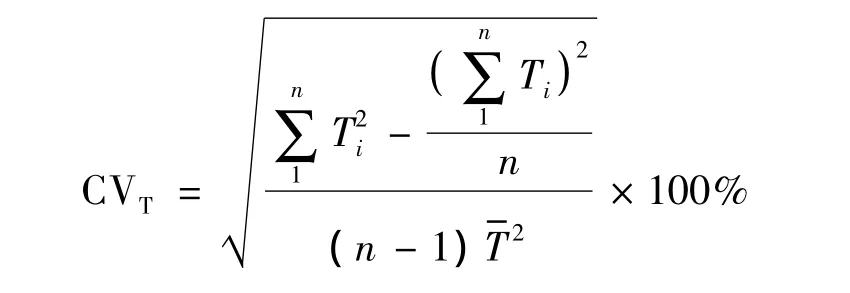

織物厚度不勻率(CVT)用下式計算。

式中:Ti為試樣各點厚度測定值,mm;T-為試樣的平均厚度,mm;n為試樣測定總點數。

根據測試結果,計算得到試樣1、2、3厚度的CVT值分別為17.1%、14.5%、6.2%。CVT值越大,表示織物平整度越差,數據證明,試樣3平整度明顯好于試樣1、2。分析認為試樣1由于沒有接結點,浮長長,易滑移,導致織物平整度低于試樣2,試樣2雖有接結點,但是正面左右相鄰浮長基本也都是錯開的,也易橫向移動,而變化設計后的試樣3經浮長均勻整齊分布在織物正反面,基本不產生橫向滑移,因此織物花型平整度高。

4.6 耐磨性對比

耐磨性測試選用平磨方式,采用萊州電子儀器有限公司的YG(B)522型耐磨耗試驗機,圓盤做等速回轉運動。試樣破損的確定條件為:織物中至少2根獨立的紗線完全斷裂,記下摩擦次數作為耐磨性指標。

試驗選用中等的碳化砂輪 A-150,加壓重錘為500g,設定速度為100 r/min,當織物上出現2根紗線斷裂出現破洞時,認為試樣已經磨破,試驗結束。試驗時設定在500、700轉停下來觀察試樣的磨損情況。磨擦過程中,根據在以上轉數對試樣的觀察結果,在估計試樣即將破損的情況下,適當降低磨擦間隔的轉數,以獲得比較準確的試驗結果(磨損轉數)。借助放大鏡觀察結果,取3種試樣中各2塊的磨損轉數的平均值。試樣1、2、3的試驗結果分別為764轉、843轉、1379轉。

試驗數據證明,試樣3的磨損次數明顯高于試樣1、試樣2,比較耐磨。分析認為由于試樣1、2突出在試樣表面的根數少,而試樣3在摩擦過程中織物表面共同承擔外界摩擦的紗線根數多,所以相對比較耐磨。

5 結語

針對經起花組織因受綜片數和浮長線長度的限制而導致的花型尺寸過小、經起花花型圖案的設計受限、抑制反面浮長的接結點易產生露底現象等方面的缺點,通過獨特的組織設計方法進行了經起花織物花型變化設計并完成了試織。通過對設計前后花型圖案尺寸對比、反面浮長對比、露底效果對比、織造過程梭口清晰度的對比,平整度和耐磨性對比,得出以下結論。

1)通過幾倍擴大縱橫向循環數,可以數十倍擴大織物花型面積而不增加綜片數。具體擴大的倍數可以根據需要而定,采用較大的花經紗線線密度會獲得更好的效果。可以滿足在多臂織機上織制大尺寸花型的需求。

2)經起花花型圖案設計的正反面經浮長可以任意確定,不受限制。無論浮長多少,通過合理設計,都可以保證地經細膩,每根花經的正反面浮長整齊統一且都不超過一定長度。

3)織成的織物正面露底不明顯,浮線長度合理,花經浮長距離相同,織造梭口清晰。

4)織物浮長距離整齊劃一、浮線不滑移、紋路清晰,整個織物手感平整厚實,平整度更好;織物表面共同承擔外界摩擦的紗線根數更多,耐磨性提高。

[1]姜曉巍,竇海萍,王玲,等.精梳高支高密純棉經起花面料的織造實踐[J].上海紡織科技,2006,34(1):46-47.JIANG Xiaowei,DOU Haiping,WANG Ling,et al.Weaving practice of high count and high density cotton figured fabric[J]. Shanghai Textile Science &Technology,2006,34(1):46 -47.

[2]馬倩,王可.雙經起花織物的設計[J].上海紡織科技,2013,41(9):38-39.MA Qian,WANG Ke.Design of double warp figured fabric[J].Shanghai Textile Science & Technology,2013,41(9):38-39.

[3]眭建華.紡織品創新設計的方向思維法[J].紡織學報,2013,34(2):86 -90.SUI Jianhua.Directional thinking method for innovative design of textile[J].Journal of Textile Research,2013,34(2):86-90.

[4]張國輝.上機圖設計對產品的影響[J].紡織學報,2006,27(6):91-93.ZHANG Guohui.Influence of looming draft design on products [J].Journal of Textile Research,2006,27(6):91-93.

[5]蔣秀翔.基于不同接結點分布的色織雙層織物設計 [J].紡織學報,2012,33(5):31 -34.JIANG Xiuxiang.Design of double-layer yarn-dyed fabrics based on different distributions of connection points[J].Journal of Textile Research,2012,33(5):31-34.

[6]蔡陛霞,荊妙蕾.織物結構與設計[M].北京:中國紡織出版社,2008:19-26.CAIBixia, JING Miaolei. Fabric Structure and Design[M].Beijing:China Textile & Apparel Press,2008:19-26.

[7]李晶,本德萍.解決提花毛巾露底問題的探討[J].棉紡織技術,2000,28(7):24-26.LI Jing,BEN Deping.Discussion of solving threadbare on jacquard towel [J].Cotton Textile Technology,2000,28(7):24-26.

[8]陳慧敏,張渭源,顧洪波.服裝面料平整度等級的評定方法及研究趨勢[J].北京服裝學院學報,2006,26(3):27-32.CHEN Huimin, ZHANG Weiyuan, GU Hongbo.Evaluation methods of fabric smoothness rating and its research tendency[J].Journal of Beijing Institute of Fashion Technology,2006,26(3):27 -32.

[9]陳慧敏,顧洪波,張渭源.基于點模型的織物平整性能分析[J].紡織學報,2008,29(9):38-42.CHEN Huimin,GU Hongbo,ZHANG Weiyuan.Digital analysis of fabric smoothness appearance on pointsampled model[J].Journal of Textile Research,2008,29(9):38-42.

[10]黃錦波,李啟正,葛彩虹,等.基于浮長線分析組織變化與織物厚度的關系[J].絲綢,2013,50(2):39-41.HUANG Jinbo,LI Qizheng,GE Caihong,et al.Analysis on relationship between weave alteration and thickness based on floats[J].Journal of Silk,2013,50(2):39-41.