無槽永磁直線同步電動機的設計研究

劉 豪

(河南城建學院,平頂山467036)

0 引 言

直線電機已經發展一百多年,隨著技術的逐步成熟以及新的稀土材料的問世,新型的直線電機已逐步投入商業運行,收到良好的效益,受到人們的青睞。隨著電機的應用領域不斷擴大,工作性能的要求越來越高,需求控制精度高、結構簡單、振動小、噪聲小及磁阻阻力小等特點的電機。因為無槽永磁直線同步電動機具有初級無開槽、繞組嵌放簡單、槽滿率高、溫度系數低、磁阻阻力小、推力脈動小、控制精度高以及工藝簡單等特點,因此受到世界各國極大重視,成為電機研究領域的前沿課題和熱點之一。作為一門新的研究課題,從目前所檢索到的資料而言,國內基本沒有開展,國外對無槽永磁直線同步電動機的研究還處于初級階段,理論上還沒有完善,在某種程度上它已經影響了該電機的應用發展。因此,急需加快對無槽永磁直線同步電動機的研究具有十分重要的意義[1-10]。

1 無槽永磁直線同步電動機

1.1 工作原理

無槽永磁直線同步電動機與旋轉永磁同步電動機、永磁直線同步電動機的工作原理相類似。當定子繞組中通入三相對稱正弦電流,氣隙中將產生沿直線前進的行波磁場,它與永磁體的勵磁磁場之間相互作用,產生電磁推力。在其作用下,由于定子(初級)固定不動,動子(次級)便會沿行波磁場運動相反的方向作直線運動,使其速度等于同步速度[8],即:

式中:v 為動子的運動速度;τ 為極距;f 為電機工作頻率。

改變電流的相序就可以改變動子的運動方向。

1.2 物理模型

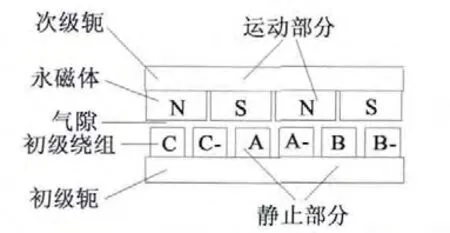

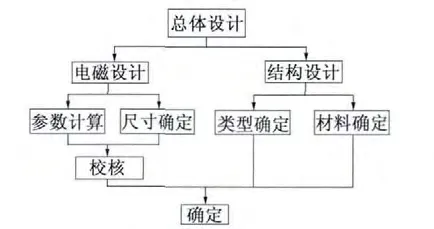

無槽永磁直線同步電動機按其結構型式主要可分為扁平型、圓筒型、圓盤型和圓弧型等,對于扁平型電機又有單、雙邊之分,其又有長初級短次級及短初級長級次之分。它的初級采用集中繞組,互不搭接,由許多模型組成,其一模型是由4 極3 繞組組成,如圖1 所示。

圖1 4 極3 繞組結構

1.3 解析模型

1.3.1 假定條件[1-8]

(1)忽略z 軸方向磁場的變化,磁場按二維處理;

(2)各部分縱向無限長,永磁體徑向方向磁化;

(3)永磁體的磁導率等于空氣隙磁導率μ0;

(4)初級繞組的磁導率等于空氣磁導率μ0;

(5)初、次級軛的磁導率為無窮大;

(6)鐵磁材料不飽和。

1.3.2 磁場分布

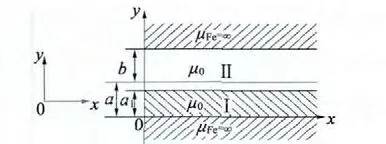

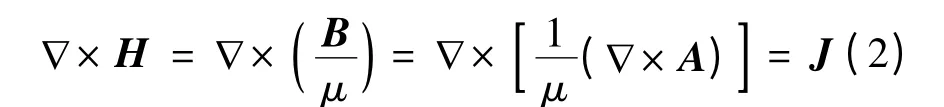

建立無槽永磁直線同步電動機的理想物理模型,如圖2 所示。根據該電機的假定條件,可得矢量磁位方程如下:

圖2 解析分層模型

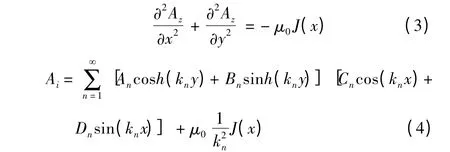

根據假定,得:

式中:An,Bn,Cn,Dn分別為待定系數;i = Ⅰ,Ⅱ;J(x)為電流密度。

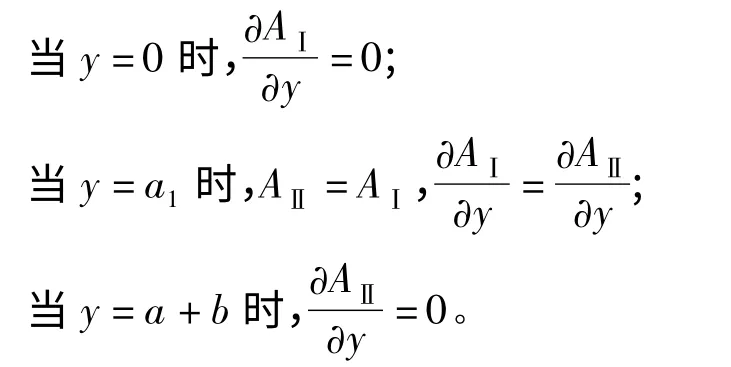

(1)邊界條件

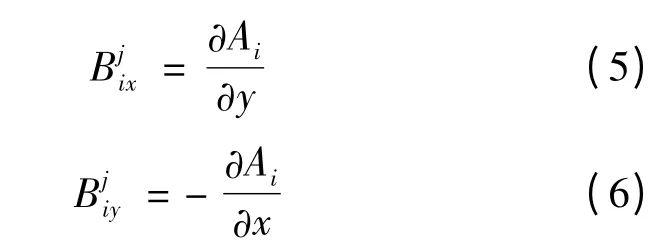

(2)各自作用磁密

根據矢量磁位方程和邊界條件,可得磁密:

式中:i=Ⅰ,Ⅱ;j 分別為電樞繞組、永磁體。

2 電機設計

無槽永磁直線同步電動機的總體設計如圖3 所示。

2.1 結構設計

(1)結構類型確定

根據設計的需要,本文采用的結構類型是單邊隱極式無槽永磁直線同步電動機長初級短次級。

(2)材料確定

(a)初次級軛確定

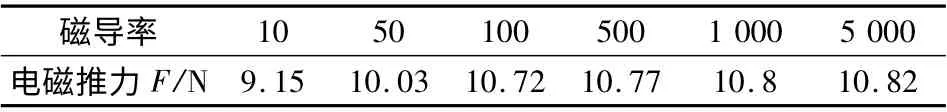

根據對不同的磁性材料電磁推力的分析,分析如表1 所示。從表1 中可以看出,只要導磁材料的磁導率不小于100,不同材料的電磁推力最大誤差小于1%。初級軛、次級軛材料選擇磁導率不小于100 的鐵磁材料。

表1 不同的磁性材料的電磁推力

(b)電樞繞組材料及形狀的選擇

電機繞組按耐熱等級可分為A,B,E,F,H 級;按形狀分圓形導線、扁平導線;按材料分銅導線、鋁導線。電機繞組的形狀多種多樣,選擇時應根據實際的需要選擇合理的繞組。無槽永磁直線同步電動機的繞組選擇聚酯漆包線,絕緣等級為B 級。繞組用環氧樹脂封裝,互不搭接。無槽永磁直線同步電動機的繞組是由三相繞組組成,每相由若干個集中繞組線圈組成。

(c)永磁體材料確定

無槽永磁直線同步電動機要求性能好、體積小及控制精度高,再結合各種永磁材料的特點優選釹鐵硼永磁材料。

2.2 電磁設計

電磁設計是電機設計的重要環節。其基本設計思路:首先根據技術條件及材料性能的選取,通過計算和方案的選擇,確定設計電機的尺寸,最后校核電磁性能。

2.2.1 主要參數的確定

在進行電磁設計前,根據該電機的使用性能和用戶要求,其主要技術條件是起動推力、額定電流、相數及接法、頻率和同步速。

2.2.2 初級尺寸的設計

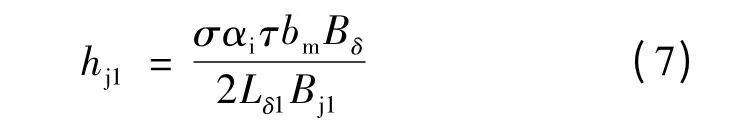

(1)初級軛高度

初級軛是磁路的一部分,在選擇初級軛高時要考慮不應使初級軛部磁密太高,一般應使Bj1=1.2 ~1.6 T。初級軛高度:

圖3 無槽永磁直線同步電動機的總體設計圖

式中:σ 為漏磁系數;αi為計算極弧系數;Bδ為氣隙的最大磁通密度;Lδ1為初級軛的橫向寬度;τ 為極距;bm為永磁體的橫向寬度。

(2)初級繞組

根據自行設計電機的特點,選擇先選線后確定槽(虛擬槽)。選線時,應從電流密度出發,電機電流密度對電機的性能及成本影響很大。無槽永磁直線同步電動機選擇繞組的絕緣等級為B 級,定子繞組電流密度的取值范圍一般為3.2 ~6.5 A/mm2。當電流密度選定之后,每匝線圈的導體截面積:

式中:a1為初級繞組并聯支路數;J 為電流密度;I1為電流。則導體的計算截面積:

式中:Nt為并繞根數。

導體的計算裸線徑:

2.2.3 次級尺寸的設計

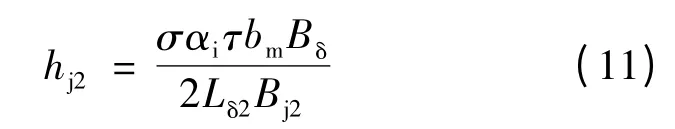

(1)次級軛高度

次級軛高是磁路的一部分,在選擇時要考慮不應使次級軛部磁密太高,一般應使Bj2=1.5 ~1.8 T。次級軛高:

式中:Lδ2為次級軛的橫向寬度。

(2)永磁體

(a)永磁體磁化方向長度

從磁動勢平衡關系出發,永磁體磁化方向長度的初選值可由下式給出:

式中:Ks為外磁路飽和系數;Kδ為氣隙系數;δ 為氣隙長度;σ0為空載漏磁系數;bm0為預估永磁體的空載工作點;μr為永磁材料的相對恢復磁導率。

(b)永磁體縱向長度

永磁體縱向長度初選按5τ/6。在永磁體工作點校核計算中調節永磁體磁通面積,選擇合適的永磁體縱向長度。

(c)永磁體橫向寬度

為了改善橫向邊緣效應,一般的永磁體橫向寬度要比初級的橫向寬度長,但是由于稀土永磁材料的價格較貴,在不影響工作性能要求下,為降低成本,一般取永磁體的橫向寬度等于初級的橫向寬度。

2.2.4 氣隙選擇

氣隙長度對電機的性能及運行的可靠性影響很大。為了改善功率因數,充分發揮永磁體的矯頑力大、剩磁多等性能,減少成本,因此氣隙長度通常選取盡可能小。但是磁場氣隙不能太小,否則會產生高次諧波和齒諧波磁場增多,將造成由諧波磁場引起的附加損耗將增多、同步電抗增大,甚至造成運行性能變差、電氣性能變壞;同時還將產生運動過程中直線電機的定子和轉子發生摩擦,因此直線電機的氣隙選擇要比旋轉電機的氣隙要大得多。因而對于無槽永磁直線同步電機,由于釹鐵硼稀土永磁的高剩磁、高矯頑力以及高磁能積等,氣隙可以取得較大。綜合各方面的考慮,工作氣隙取為2 mm。

3 電機的分析

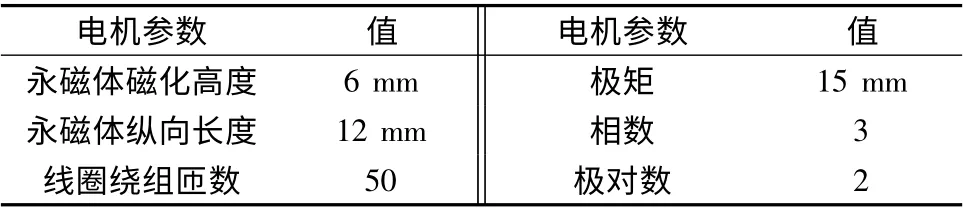

無槽永磁直線同步電動機設計參數,如表2 所示。

表2 電機參數

3.1 磁場分析

(1)永磁體作用

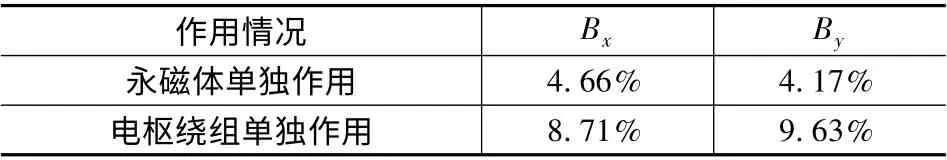

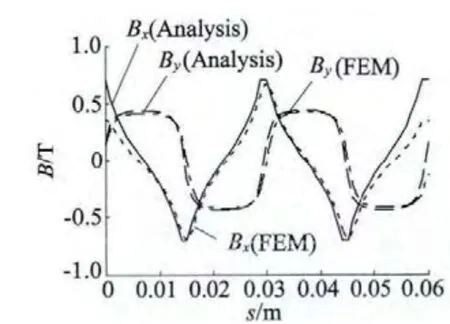

無槽永磁直線同步電動機永磁體單獨作用時氣隙磁密如圖4 所示。將有限元法結果與解析法比較,以解析法為基礎,如表3 所示。從表3 中可以看出,兩種解法的誤差小于5%,滿足工程設計的需要;同時,也表明所采用方法正確和設計結構尺寸合理。從圖4 中也可以看出,兩種方法的波形基本相同,只是兩端有所區別,原因是端部斷開所造成的作用,而解析法是做假設,解析模型是按線性分析,所以不受端部影響。

表3 有限元法與解析法兩種方法的結果比較

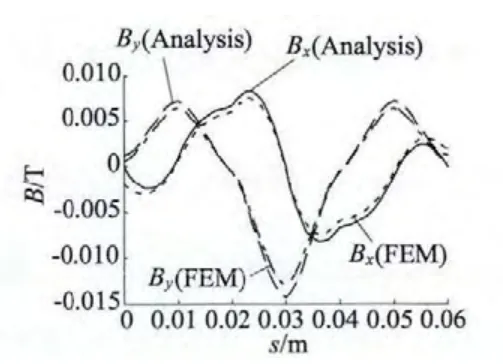

(2)電樞繞組作用

當電樞繞組單獨作用時氣隙磁密,如圖5 所示。將有限元法結果與解析法作比較,以解析法為基礎,如表3 所示。從表中可以看出兩種解法的誤差小于10%,滿足工程設計的需要。同時,也表明所采用方法正確和設計結構尺寸合理。從圖中也可以看出兩種方法的波形基本相同,只是兩端有所區別,原因同上。

圖4 永磁體單獨作用時氣隙磁密

圖5 電樞繞組單獨作用時氣隙磁密

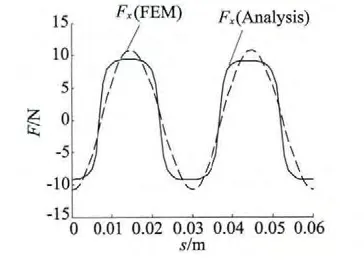

3.2 電磁推力

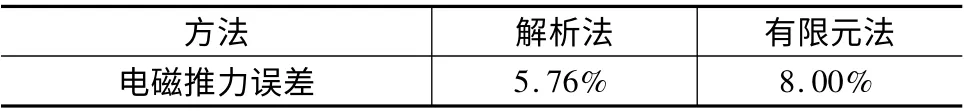

無槽永磁直線同步電動機電磁推力隨位置變化的推力,如圖6 所示。與理論作比較,如表4 所示。從表4 中可以看出,兩種解法的誤差小于10%,滿足工程設計的需要。從圖6 中可以看出,解析法比有限元法波形微寬,原因是解析法在建立解析模型時進行假定,模型為較理想模型,所以求取結果有偏差;同時有限元法求取結果比解析法大,原因同上。

圖6 兩種解法電磁推力

表4 兩種電磁推力誤差方法比較

4 結 語

本文基于當代發展的需求進行了無槽永磁直線同步電動機的設計。首先建立該電機的物理模型和線性解析模型;然后進行電機設計,主要從確定結構類型、材料的選擇和確定、永磁體尺寸的設計、電樞繞組的選擇和確定以及氣隙,通過反復的計算和校驗;最后確定電機結構尺寸。在此基礎上,采用矢量磁位方程求解無槽永磁直線同步電動機的電磁參數,如氣隙磁密和電磁推力等,并與有限元法做比較,結果表明設計合理和方法適當。

[1] 劉豪.無槽永磁直線同步電動機的結構參數對氣隙磁密的影響[J].微特電機,2009,37(9):13 -15.

[2] 劉豪.無槽永磁直線同步電動機靜態特性分析[J]. 微電機,2009,42(3):32 -35.

[3] KULKARNI S S,THOSAR A G.Mathematical modeling and simulation of permanent magnet synchronous machine[J].International Journal of Electronics and Electrical Engineering,2013,1(2):66-71.

[4] SAAVEDRAA H,URRESTYC J C S,RIBAB J R,et al.Detection of intertern faults in PMSMs with different winding configurations[J].Energy Conversion & Management,2014,79(2):534 -542.

[5] 許智斌,方進,趙佳.直線感應電機的有限元仿真與分析[J].微電機,2010,43(5):6 -9.

[6] MIRALEM H,VIKTOR G,TINE M,et al. Magnetic field analysis in slotless PM linear motor model:comparison of calculated and measured results[J].Przeglad Elektrotechniczny,2011,(3):65 -69.

[7] GHALAVAND B S,ZADEH S V,ISFAHANI A H. An improved magnetic equivalent circuit model for iron -core linear permanent-magnet synchronous motors[C]//IEEE Transactions on Magnetics,2010,46(1):112 -120.

[8] 葉云岳,盧琴芬,范承志,等.直線電機技術手冊[M]. 北京:機械工業出版社,2003.

[9] JUNG S Y,CHUN J S,JUNG H K.Performance evolution of slotless permanent magnet linear synchronous motor energized by partially excited primary current[J]. IEEE Transactions on Magnetics,2001,37(5):3757 -3761.

[10] JUNG S Y,KIM J K,JUNG H K,et al.Size optimization of steel-cored PMLSM aimed for rapid and smooth driving on short reciprocating trajectory using auto - tuning niching genetic algorithm[J].IEEE Transactions on Magnetics,2004,40(2):750 -753.