鐵路沿線沙區段植冠種子庫對土壤種子庫的補充及其種子活性變化

張曉妮,馬君玲*,韓蕾,于慧,王連峰

1. 大連交通大學環境與化學工程學院//環境科學與技術遼寧省高校重點實驗室,遼寧 大連 116028;2. 大連交通大學理學院,遼寧 大連 116028

鐵路沿線沙區段植冠種子庫對土壤種子庫的補充及其種子活性變化

張曉妮1,馬君玲1*,韓蕾1,于慧2,王連峰1

1. 大連交通大學環境與化學工程學院//環境科學與技術遼寧省高校重點實驗室,遼寧 大連 116028;2. 大連交通大學理學院,遼寧 大連 116028

摘要:通過野外監測和模擬試驗,研究了鐵路沿線沙區段3種沙生植物未埋藏直立植株個體的植冠種子庫種子的季節脫落動態、植冠種子庫對土壤種子庫的補充動態及植冠儲藏種子的活力和萌發特性。結果表明,(1)在風季即將結束生長季即將開始的時候,鐵路沿線沙生植物差巴嘎蒿(Artemisia halodendron)的植冠種子庫存留著最多的瘦果與頭狀花序,表現出將種子的脫落延遲到風季結束及雨季來臨時的特點。推遲脫落傳播體的時間表現為差巴嘎蒿大于冷蒿(A. frigida)和萬年蒿(A. gmelinii),即隨著沙丘流動性的增強,植冠種子庫推遲脫落種子的程度逐漸增強。(2)植冠種子庫對植株周圍的土壤種子庫起到補充作用,且差巴嘎蒿植冠種子庫對土壤種子庫的最大補充出現在風季結束雨季開始時期(種子成熟翌年5月)。(3)在風季即將結束雨季即將開始時,差巴嘎蒿植冠儲藏種子80%以上具有活力,而冷蒿、萬年蒿植冠儲藏種子中有活力的種子占比不足20%。鐵路沿線沙區段沙生植物的植冠種子庫使種子的脫落及對土壤種子庫的補充避開風季、迎合雨季,減少了由風季風蝕和沙埋所造成的種子損失,實現了種子的持續供應,同時以這種方式將保持活力的種子延遲至條件適宜時脫落并快速萌發,在一定程度上分攤了種群生存的風險,使種群得以持續繁衍。鐵路沿線沙區段沙生植物獨特的繁殖對策所反映出的生態功能對鐵路沿線沙區段的土壤植被恢復研究具有重要的科學指導意義。

關鍵詞:推遲脫落;生長季;沙區鐵路;植被恢復

引用格式:張曉妮,馬君玲,韓蕾,于慧,王連峰. 鐵路沿線沙區段植冠種子庫對土壤種子庫的補充及其種子活性變化[J]. 生態環境學報, 2015, 24(6): 947-951.

ZHANG Xiaoni, MA Junling, HAN Lei, YU Hui, WANG Lianfeng. Supplement for the soil Seed Bank and Seed Viability of Canopy Seed Bank Along with the Railway Line of Sand Dune Areas [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, 24(6): 947-951.

植冠種子庫是指繁殖體成熟后不即刻脫落,而是停留在母株上延遲傳播(馬君玲和劉志民,2005;David等,2010)。植冠種子庫的研究最早可追溯到19世紀下半葉,不同生態系統中的植冠種子庫表現出多種不同的生態功能。例如,在易發火災的生態系統中,由于長周期的火事件,種子在植物植冠中能夠存留1~30年或者更長時間(Habrouk等,1999;Tapias等,2004);在干旱荒漠生態系統中,由于季節性干旱,種子在吸濕膨脹而導致的果實開裂情況下產生脫落(van Rheede van Oudtshoom和van Rooyen,1999);在沙丘系統中,由于沙丘系統頻繁的沙埋-風蝕更迭,種子在植冠中存留的時間往往較短(Ma和Liu,2008;Ma等,2010)。

在沙區,種子的供應不僅影響種群的動態和持續繁衍,而且影響著種群的適應、特化和生活史特性的演化等過程(劉志民等,2003;朱金雷和劉志民,2012)。已有研究表明,沙區植冠種子庫使典型沙生植物種子的脫落延遲到風季結束、雨季來臨時期,通過推遲種子供應來調節土壤種子庫時空格局,調節脫落種子的萌發與幼苗出土,繼而保證沙生植物的持續繁衍(Ma和Liu,2008;Ma等,2010)。沙生植物土壤種子庫的種子供應直接受植冠種子庫的種子脫落動態的影響,也就是說,植冠種子庫對土壤種子庫的補充與植物種群的持續繁衍生存密切相關(Liu和Wang,2009)。在鐵路沿線沙區段,頻繁的風沙活動所形成的風蝕和沙埋交替作用對種子供應的有效性及幼苗的存活非常不利,植物生存風險大,植被恢復工作成效差(張帆等,2008;張自和,2003;李肖倫,2004)。因此,研究鐵路沿線沙生植物植冠種子庫的種子脫落動態及對土壤種子庫的補充,有利于明晰鐵路沿線沙生植物植冠種子庫對植物持續繁衍的生態功能,更有助于鐵路沙害防治及沿線植被恢復工作的有效開展。

在科爾沁沙地,草場、沙地與鐵路的相間分布構成了當地獨特的生態景觀(蔣德明等,2002)。作為中國典型的半干旱荒漠化草原,日趨嚴重的鐵路沙害現象使沙害防治及植被恢復研究工作的持久和創新顯得尤為迫切(李肖倫,2004;王璞,2004)。沙生植物是當地植物區系中的主要組成部分,在科爾沁沙地西部,在種子成熟翌年3月,約有20多種植物具有明顯植冠種子庫,其中很多是具有沙生適應性的植物,以菊科(尤其蒿屬)植物居多(劉志民等,2005)。在沙區,菊科蒿屬植物是鐵路沿線植物防沙措施中經常選用的沙生植物(張自和,2003),而差巴嘎蒿等則是沙區具有明顯植冠種子庫的典型沙生植物代表(劉志民等,2005)。因此,本文選擇生長在科爾沁沙地鐵路沿線的3種蒿屬沙生植物為研究對象,對比了未埋藏直立植株個體的植冠種子庫種子的季節脫落動態、植冠種子庫對土壤種子庫的補充作用,檢測了植冠儲藏種子的活力和萌發特性,闡述了種子脫落時間與風季、雨季的對應或相異關系,旨在分析不同沙生植物的植冠種子庫對土壤種子庫補充的異同及提高種群抵御風沙能力的特性,揭示其對鐵路沿線沙區段植被恢復的生態功能,探討植冠種子庫所體現的生態功能在鐵路建設植物防沙措施中的意義和價值,為沙區鐵路建設的沙害防治提供科學依據。

1 研究地區與研究方法

1.1研究地概況

研究地位于大鄭線鐵路(南起遼寧省黑山縣大虎山站,北至吉林省雙遼市鄭家屯站)沿線的甘旗卡境內沙區段(北緯42°58′,東經122°21′)。該地區以風沙土和草甸土為主。植被類型主要有固定沙地草本植被、半固定沙地灌木及流動沙地先鋒植被。研究區域屬于大陸性溫帶半濕潤半干旱氣候過渡帶,年均氣溫6 ℃,生長季是4月下旬─9月下旬。年均降水量450 mm,主要集中在6─8月。

1.2研究方法

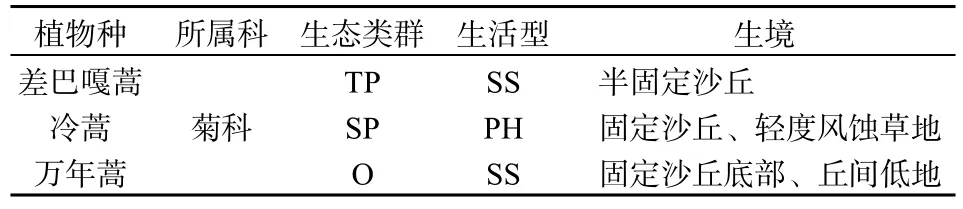

1.2.1研究物種

所選3種植物均具有植冠種子庫(劉志民等,2005),屬菊科(蒿屬),包含生長在半固定沙丘上的優勢植物差巴嘎蒿(多年生半灌木),生長在固定沙丘上的冷蒿(多年生半灌木)和生長在固定沙丘丘間低地的萬年蒿(多年生半灌木)(表1)。

表1 實驗所包括的物種Table 1 Species included in the study

1.2.2植物結種量調查

以叢為單位,取大、中、小植物各10叢,共30叢,分別調查每叢植物的種子數量,取其均值。首先在植株不同部位取果實30個,分別調查每個果實中的種子數,取其均值;其次調查每枝生殖枝果實的數量,取其均值;然后調查每株植物生殖枝的數量,用生殖枝數量乘以上述兩個均值,即得每叢植物的種子數。

1.2.3植冠種子庫種子脫落動態監測

每種植物選擇5個大小相同、冠幅勻稱的植株。將每個植株的植冠在水平方向上均勻地分為外、中、內3環。在東、南、西、北4個方向的每個方向上標記1個標準頭狀花序及頭狀花序所在的標準枝,按月記錄標準頭狀花序脫落情況及標準枝上的頭狀花序的數量變化,并按標準頭狀花序開裂程度統計種子脫落量。種子脫落量的推算方法為:首先選擇30個未張開頭狀花序推算每花序中的平均種子數作為每個頭狀花序中的種子基數,在每次調查時按實際開裂程度在相鄰植株中選30個頭狀花序推算種子脫落量。實驗觀測期為種子成熟當年10月至翌年9月。

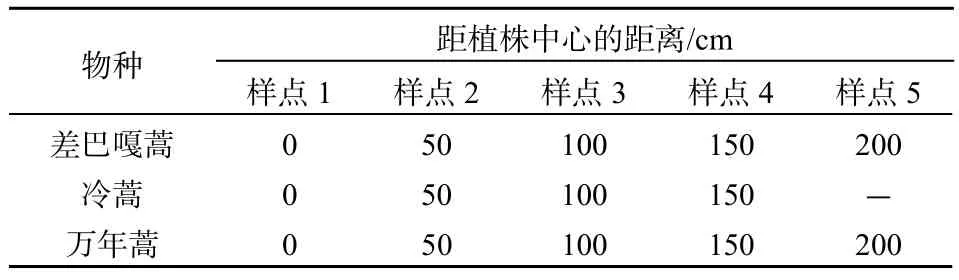

1.2.4植冠種子庫對土壤種子庫的補充調查

選擇差巴嘎蒿、冷蒿、萬年蒿3種植物的直立植株各5株,以每株植物為中心,根據植株冠幅大小,在其東、南、西、北4個方向上,每隔50 cm用一個直徑為7 cm圓筒形金屬取土器取3 cm深的土樣。土樣自然風干后,根據瘦果的大小選用粒徑0.5 mm或者0.25 mm的篩子篩選,篩出種子,確定土壤種子庫的大小。根據植物生長季、風季、雨季特點確定調查時間,分別是:種子成熟當年10月初(種子成熟前)、10月底(種子成熟時)、12月、翌年3月(風季開始前)、5月(風季結束、雨季開始)、7月(植物生長旺盛季、雨季中)、9月(雨季后)各取1次土樣(表2)

1.2.5植冠種子庫種子活力檢測

在種子成熟翌年5月,對于所選取的物種,在研究地從植株的上、中、下部位和冠幅的內、中、外各層次采集去年成熟并宿存在植冠上的種子。種子在實驗室(25 ℃)內風干后,在大田條件下進行種子萌發實驗(接受自然光照和降雨)。每種植物5個重復,每個重復50粒種子。以直徑為14 cm、高20 cm的塑料容器作為萌發容器,在萌發容器中裝入2/3體積的粒徑<0.5 mm的干沙。將未消毒種子放于沙表面,用厚度1 cm沙層覆蓋,灌澆自來水使沙層水分達到飽和。在萌發容器底部扎兩個小孔以排出積水。萌發開始后,每天記錄萌發種子數并將其移除,同時每天澆水以保證土壤水分飽和。直至連續5 d無種子萌發時停止觀測。隨后,從土壤中篩取未萌發種子并檢測其活力。將種子放在30 ℃水中浸泡24 h,去種皮,將胚浸泡在30 ℃的1%氯化四唑溶液中24 h,粉紅色的胚記為有活力。

表2 3種植物的土壤種子庫的取樣點設置Table 2 Sampling sites of the soil seed bank for three study species

1.3數據分析方法

測得的數值以平均值及其標準誤表示。通過單因素方差分析檢驗不同物種、不同植株部位的瘦果萌發的差異性,以及不同傳播體類型(瘦果、頭狀花序)在不同時間的植冠種子庫大小的差異性。

2 結果與分析

2.1植冠種子庫種子脫落動態

差巴嘎蒿的瘦果傳播可持續11個月,而冷蒿與萬年蒿的僅持續7個月。差巴嘎蒿頭狀花序的傳播持續11個月,冷蒿、萬年蒿分別持續10、8個月。瘦果傳播趨勢與頭狀花序相似。差巴嘎蒿的傳播高峰期出現在種子成熟翌年5月,并且此時在下風向脫落最多。而冷蒿與萬年蒿的傳播高峰期則出現在種子成熟當年11月。可以明顯地看到,在風季即將結束生長季即將開始的時候,差巴嘎蒿的植冠種子庫存留著最多的瘦果與頭狀花序(圖1)。

種子成熟當年10月─翌年4月,差巴嘎蒿存留的瘦果顯著多于冷蒿與萬年蒿(P=0.031)。在整個調查時期,差巴嘎蒿存留的頭狀花序顯著多于冷蒿與萬年蒿的(P=0.026)。瘦果與頭狀花序的推遲傳播存在種間差異,推遲脫落傳播體的時間表現為差巴嘎蒿大于冷蒿和萬年蒿。

另外,差巴嘎蒿位于植株內環的瘦果與頭狀花序的傳播比中環和外環的晚,冷蒿和萬年蒿植株各環的瘦果與頭狀花序則沒有出現傳播時間早晚的差異。

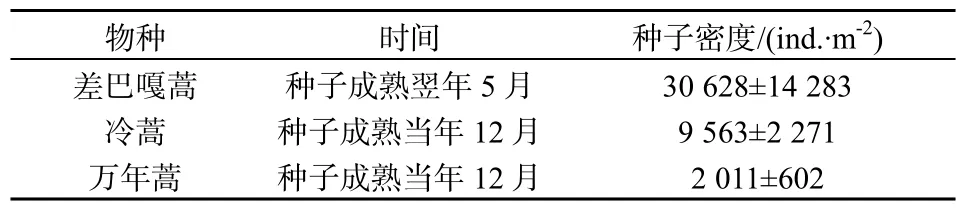

2.2植冠種子庫對土壤種子庫的補充動態

3種植物的瘦果均出現在土壤中,并表現出最大土壤種子庫的時間不同(表3)。差巴嘎蒿的土壤種子庫高峰期與種子(瘦果與頭狀花序)傳播高峰期是同步的,即出現在種子成熟翌年5月。冷蒿、萬年蒿的土壤種子庫高峰期出現在種子成熟當年12月,均比種子(瘦果與頭狀花序)傳播高峰期晚1個月。

差巴嘎蒿在土壤種子庫峰值出現時(種子成熟翌年5月),種子密度在植株的南面即下風向表現出最大值;冷蒿的土壤種子庫密度在整個調查時期都體現了植株東、南面的種子密度大于西、北面的特點;萬年蒿同樣體現了植株南面的土壤種子庫密度較大的特點。

表3 最大土壤種子庫出現的時間及種子密度值Table 3 The time and number of the maximal achenes appeared in the soil

2.3植冠種子庫種子的活力維持與萌發特性

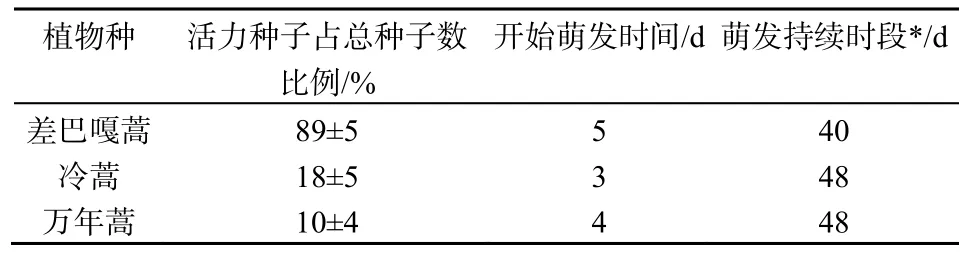

由表4可以看出,在風季即將結束生長季即將開始時,典型沙生植物差巴嘎蒿植冠儲藏種子中有活力的種子占89%左右,而冷蒿、萬年蒿植冠儲藏種子中有活力的種子占比分別為18%和10%左右。而且,差巴嘎蒿的瘦果的活力顯著高于冷蒿與萬年蒿(P=0.045)。

圖1 瘦果(A)與頭狀花序(B)的脫落動態Fig. 1 Dispersal dynamics of achenes (A) and capitulums (B)

表4 3種植物的萌發特征Table 4 Germination characteristic of three plants

另外,通過對位于植株不同部位的種子活力的檢測表明,典型沙生植物差巴嘎蒿瘦果的活力表現為內環(85.4±1.15)%>中環 (77.6±3.25)%>外環(62.6±8.24)%,并且內環瘦果的萌發率顯著高于外環的(P=0.046)。

3 討論

同屬植物植冠種子庫種子脫落動態的比較研究表明,從生長在丘間低地的萬年蒿到生長在固定沙丘的冷蒿到生長在半固定沙丘的差巴嘎蒿,種子脫落的延遲期不斷加長(圖1)。也就是說,在鐵路沿線沙區段,隨著沙丘流動性的增強沙生植物植冠種子庫推遲脫落種子的程度逐漸增強。

在種子成熟翌年5月(風季結束雨季開始時),差巴嘎蒿的植冠種子庫表現出種子脫落的最大值(圖1)。首先,差巴嘎蒿的植冠種子庫通過延遲脫落使種子脫落避開了風季,在一定程度上減少了由風季風蝕和沙埋所造成的種子損失,進而確保種子的持續供應。其次,差巴嘎蒿的植冠種子庫通過延遲脫落使種子脫落迎合了雨季的到來,因為雨季開始后風季基本停止,在避開了大風吹失的前提下,種子在雨季脫落或許更能保證沙丘植物成功定居。最后,雨季到來后的各方面環境條件都更適合種子的萌發和幼苗的生長(李雪華等,2006;魚小軍等,2006)。

在本研究中,在風季即將結束雨季即將開始的時候,差巴嘎蒿的植冠儲藏種子的活力比冷蒿、萬年蒿的高,表明差巴嘎蒿的植冠儲藏種子易于發揮生態功能。

本研究結果表明,在鐵路沿線沙區段,種子成熟后翌年5月(風季即將結束、雨季即將開始的時候)沙生植物差巴嘎蒿脫落并傳播大部分種子,同時也為土壤種子庫提供了最大量的具有活力的種子(表3、表4)。差巴嘎蒿植冠種子庫將種子脫落推遲到生長季開始的時候,避開了風沙活動所造成的不利影響。而且,通過植冠儲藏的方式將維持活力的種子延遲在條件適宜時脫落并快速萌發,既保證種子不因風沙干擾而吹失或深埋,又保證幼苗在穩定環境和優越的水分供給下生長,從而使沙丘植物的補員和定居有更高的成功率。由此看來,在鐵路沿線沙區段,針對周期性風沙活動,沙生植物通過植冠種子庫推遲種子脫落來分攤種子的傳播風險及萌發風險,繼而發揮維持種群持續繁衍的生態功能。

沙區鐵路沿線由于所處環境等因素不斷遭受風沙危害,沿線植被覆蓋率逐年降低,生態環境極其脆弱,線路沙害日趨嚴重(李肖倫,2004)。沙生植物植冠種子庫所體現出的生態功能對鐵路沿線沙區段植被恢復的重要性非常可觀。鐵路沿線沙區段沙生植物表現出的獨特的種子脫落動態及對土壤種子庫的補充,體現了其分攤種群繁衍風險、提高種群抵御風沙能力等有利于種群持續繁衍的獨特生態功能。特殊的繁殖適應對策所反映出的生態功能能夠為鐵路沿線沙區段因地制宜地選擇植物防沙措施做出科學導向,對鐵路建設工作中的沙害防治具有重要的理論和實踐意義。

4 結論

鐵路沿線沙區段沙生植物的植冠種子庫使種子的脫落延遲到風季結束、雨季來臨時期,使得種子供應避開風季、迎合雨季,同時,沙生植物植冠種子庫對土壤種子庫的最大補充出現在風季結束雨季開始時期。這種獨特的繁殖對策減少了由風季風蝕和沙埋所造成的種子損失,實現了種子的持續供應。以這種方式將保持活力的種子延遲至條件適宜時脫落并快速萌發,在一定程度上分攤了種群生存的風險,使種群得以持續繁衍,對鐵路沙害防治及沿線植被恢復工作具有重要的科學指導意義。

參考文獻:

DAVID AYRE, ELEANOR O’BRIEN, KYM OTTEWELL, et al. 2010. The accumulation of genetic diversity within a canopy-stored seed bank [J]. Molecular Ecology, 19(13): 2640-2650.

HABROUK A, RETANA J, ESPELTA J M. 1999. Role of heat tolerance and cone protection of seeds in the response of three pine species to wildfires [J]. Plant Ecology, 145(1): 91-99.

LIU Z M, WANG X M. 2009. Functions of canopy-stored seeds in the dune ecosystem: conclusions from Agriophyllum squarrosum and Artemisia wudanica [J]. Frontiers of Biology in China, 4(4): 486-490.

MA J L, LIU Z M. 2008. Spatiotemporal pattern of seed bank in the annual psammophyte Agriophyllum squarrosum Moq. (Chenopodiaceae) on the active sand dunes of northeastern Inner Mongolia, China [J]. Plant and Soil, 311(1-2): 97-107.

MA J L, LIU Z M, ZENG D H, et al. 2010. Aerial seed bank in Artemisia species: how it responds to sand mobility [J]. Trees-Structure and Function, 24(3): 435-441.

TAPIAS R, CLIMENT J, PARDOS J A, et al. 2004. Life histories of Mediterranean pines [J]. Plant Ecology, 171(1-2): 53-68.

VAN RHEEDE, VAN OUDTSHOOM K, VAN ROOYEN M W. 1999. Dispersal biology of desert plants [M]. Berlin: Springer-Verlag.76-78.

蔣德明, 劉志民, 寇振武. 2002. 科爾沁沙地荒漠化及生態恢復研究展望[J]. 應用生態學報, 13(12): 1695-1698.

李肖倫. 2004. 我國鐵路沙害的防治[J]. 中國鐵路, (11): 28-30.

李雪華, 蔣德明, 劉志民, 等. 2006. 溫帶半干旱地區一年生植物種子的萌發特性[J]. 生態學報, 26(4): 1194-1199.

劉志民, 蔣德明, 高紅瑛, 等. 2003. 植物生活史繁殖對策與干擾關系的研究[J]. 應用生態學報, 14(3): 418-422.

劉志民, 蔣德明, 閻巧玲, 等. 2005. 科爾沁草原主要草地植物傳播生物學簡析[J]. 草業學報, 14(6): 23-33.

馬君玲, 劉志民. 2005. 植冠種子庫及其生態意義研究[J]. 生態學雜志, 24(11): 1329-1333.

王璞. 2004. 大鄭線鐵路能力加強工程建設中水土流失預測分析探討[J].水電站設計, 20(1): 94-96.

魚小軍, 師尚禮, 龍瑞軍, 等. 2006. 生態條件對種子萌發影響研究進展[J]. 草業科學, 23(10): 44-49.

張自和. 2003. 青藏鐵路建設沿線的草地植被恢復與重建[J]. 草地學報, 11(3): 246-255.

張帆, 陳其兵, 閆曉俊. 2008. 寒旱地區鐵路邊坡植被恢復研究進展及發展策略[J]. 中國園林, (5): 90-93.

朱金雷, 劉志民. 2012. 種子傳播生物學主要術語和概念[J]. 生態學雜志, 31(9): 2397-2403.

Supplement for the soil Seed Bank and Seed Viability of Canopy Seed Bank Along with the Railway Line of Sand Dune Areas

ZHANG Xiaoni1, MA Junling1, HAN Lei1, YU Hui2, WANG Lianfeng1

1. Key Laboratory of Environmental Science and Technology, Education Department of Liaoning Province, College of Environmental and Chemical Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, China; 2. School of Science, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, China

Abstract:Seed (achene and capitulum) persistence on the parent plants, the supplement for the soil seed bank, and the maintenance of seed viability of 3 psammophyte were studied by means of field investigations and simulation experiments in sand dune areas along with the railway line. The results showed that: 1) Artemisia halodendron retained the highest number of achene and capitulum among the three study species at the end of the windy season and the start of the growing season. The delayed dispersal of achenes and capitulums differed interspecifically: the retention time was A. halodendron > A. frigida and A. gmelinii. The persistence of canopy seed bank increased with intensifying of sand mobility; 2) Achenes were found in the soil for the 3 studied species. The maximal supplement to the soil seed bank for A. halodendron occurred in the end of windy season and the start of rainy season (the following May after maturation); 3) A. halodendron had seed viability which was higher than 80%, and A. frigida and A. gmelinii had seed viability which was less than 20% in the end of windy season and the start of rainy season. The selected psammophyte postponed seed dispersal before the end of the windy season and the onset of the rainy season. It reduced the seed loss which caused by wind erosion and sand burial, and provided the continuous supplement of seed. Canopy seed bank in sand dune areas along with the railway line played important roles in adjusting seed dispersal and timing of seed germination and seedling emergence and alleviating the impacts on seed availability and seedling recruitment, which made enlargement of population easier. The special ecological function of canopy seed bank contributes to the vegetation restoration along with the railway line of sand dune areas.

Key words:postpone dispersal; growing season; railway of sand dune areas; vegetation restoration

收稿日期:2015-01-05

*通信作者:馬君玲(1981年生),女,副教授,博士,主要從事恢復生態學研究。E-mail: mjlcas@126.com

作者簡介:張曉妮(1990年生),女,碩士研究生,主要從事環境土壤學研究。E-mail: wanglfdl@aliyun.com

基金項目:國家自然科學基金項目(41201562);遼寧省教育廳科學研究一般項目(L2013175);中華環境保護基金會格平綠色助學行動――遼寧環境科研教育“123工程”項目(CEPF2012-123-2-19)

中圖分類號:Q948.1; X173

文獻標志碼:A

文章編號:1674-5906(2015)06-0947-05

DOI:10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.06.006