巖腳面條香

倪艷聞++岑永楓

巖腳面條香,美名百年傳。巖腳面的特別之處是得益于當地種植的小麥和山泉水,由人工揉捏面團再經壓面機壓制加工而成。這樣的做出的巖腳面條有勁道,細如銀絲卻不易煮爛,入口香脆清爽如春筍,味道鮮美。

在還沒到六枝之前,我對這片夜郎古境上豐富的飲食文化和眾多的名特土優產品已略有了一些了解。諸如巖腳面條、夜郎神酒、坳鍋臭豆腐、木貢紙、巖腳斗笠、巖腳銀飾、巖腳涼粉、巖腳醋、石榴等,這其中,對于像我這樣的北方人、一個地地道道的“灰面腦殼”來說,印象最深、也最吸引我的自然當屬巖腳面條了。

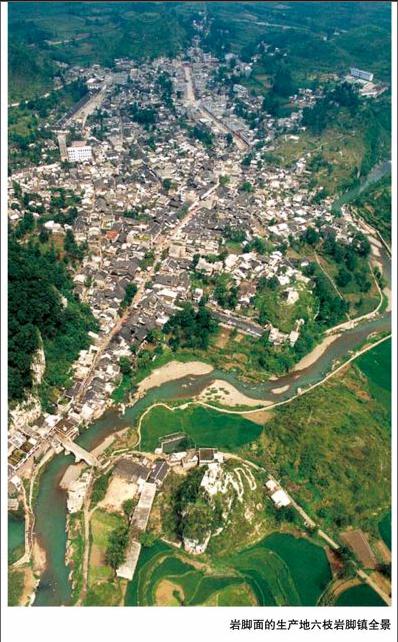

巖腳在歷史上素有“小荊州”之稱,是古蜀群通往夜郎國和南下番禹的要道,古稱黑洋大箐,是一個有500多年歷史的古鎮。清代和民國時期是川鹽的集散地,商賈云集,商貿集市繁榮,是黔西周邊十幾個縣的商貿中心。“山間鈴響馬幫來”,在明朝初期和清中期,巖腳面等一些傳統的當地名特土優產品就已隨物流走出了大山,遠銷省內外包括昆明、廣州等大中城市,帶著濃濃的古夜郎的氣息走向四面八方,數百年傳承至今不衰。在這其中,巖腳面條便是通過在人們舌尖上的行走而揚名天下,世世代代傳承,名噪海內外。

巖腳面條的歷史與巖腳古鎮的歷史一樣悠久。最早的巖腳面條都是人工用刀切成的,這種手工面條是當地飲食的一大傳統特色,很是受過往巖腳的外來客商喜愛。據說為了滿足食客的需求,當時巖腳人是用大方桌當面板,把揉好的面團放在桌上用木杠子滾壓,壓薄后在上面撒些面粉后對折過來又壓,如此往返折壓,直至將面壓到薄如紙片,再用面刀切條,把切好的面條搭掛在竹竿上晾干后,再將其切斷分別用紙包好存放以備食用。隨著人們對巖腳面條食用量的增加,巖腳面后來有了手拉掛面,至民國十八年(1929年)后,巖腳面條生產發展為機制加工面。巖腳鎮是全國人口長壽地區之一,巖腳面條中富含的多種有益于人體健康的礦物質或許也功不可沒吧。據說,由于巖腳面條堪稱一絕,日本專家曾到巖腳專門探尋巖腳面條的奧秘但無功而返。

在巖腳當地盛傳著這樣一句話:“好看不過斗笠漢,好吃不過巖腳面。”在與當地人的交流中問起這句話的源起和出處,他們通常都會謙虛地說,這是“外地人”對巖腳土特產品的稱贊。盡管當地人說得很輕松很自然,但我們卻發現,其實當巖腳人在向外地人說起這句話的時候,淡定的面容上始終流溢出一種自豪而驕傲的神情。

到巖腳必吃巖腳面,這也許是人們對巖腳面久遠歷史的一種好奇和對這方土地上飲食文化的一份情感吧。巖腳面的特別之處是得益于當地種植的小麥和山泉水,由人工揉捏面團再經壓面機壓制加工而成。這樣的做出的巖腳面條有勁道,細如銀絲卻不易煮爛,入口香脆清爽如春筍,味道鮮美,以其香、滑、勁、脆的純天然獨特風格聞名省內外。能在巖腳鎮吃上一碗地道的巖腳面,實地感受一下舌尖上的爽快和美味,是外地游客滿足“不虛此行”的共同愿望和心態。

在巖腳鎮的街面上找尋著有哪家是專門的“巖腳面館”,可惜往返幾條街道卻始終無果,于是便心有不甘地向當地人打聽。巖腳鎮政府黨政辦羅吉祥主任介紹說,巖腳人家家戶戶世世代代吃的面條和做生意賣的面條都是當地加工的,街上賣面賣粉的小吃店里賣的面條也都是產自巖腳,所以并沒有人再去打出個什么“正宗巖腳面”之類的招牌來招攬顧客。從羅主任的介紹中,我們無比欽佩巖腳人共有的這份樸實和大度。這不正是巖腳源遠流長的傳統文化中散發出的和諧和美德嗎。

為了彌補沒能在巖腳鎮一飽巖腳面口福的遺憾,便生出了買點正宗地道巖腳面的念頭。羅主任是個熱心人,非常熱情地引領我們來到位于巖腳鎮大街上的楊家面條作坊。自現代加工巖腳面的工廠出現以后,據說楊家面條作坊是巖腳鎮上為數不多的幾家手工加工作坊之一,手工巖腳面正宗地道,有幾種不同規格的品種,雖產量有限卻很好賣。主人不在家,院壩里整整齊齊擺放著幾排高掛面條的架子,在陽光的輝映下如萬縷金絲,隨風飄溢著麥香。見來了客人,屋里一個10歲大小的女孩熱情地和我們做起了生意。雖然面條只有一兩個品種,所幸還沒落空,終算是了了個心愿。

巖腳面條香,美名百年傳。如今,作為特色優勢產業和帶動農戶致富增收的傳統項目,六枝特區正著力保護和打造“巖腳面”品牌,依托其知名度和美譽度強力推進這一百年老字號的地理標志申報工作。巖腳鎮將“弘揚古鎮文化,打響古鎮品牌”的發展口號變為行動,巖腳綠色食品加工廠等一批現代企業精制的巖腳面條保留了傳統風味,滿足了人們追求純天然健康食品的需求。

“巖腳面”是六枝特區的一張名片,是一道靚麗的風景。

“一面之交,終生難忘。”