自擬祛痤湯配合針灸治療濕熱內(nèi)蘊(yùn)型痤瘡101例

王同慶 楊曉穎

?

自擬祛痤湯配合針灸治療濕熱內(nèi)蘊(yùn)型痤瘡101例

王同慶 楊曉穎

目的 觀察祛痤湯配合針灸治療濕熱內(nèi)蘊(yùn)型痤瘡的臨床療效。方法 門診患者共計(jì)186例,隨機(jī)分為治療組101例和對(duì)照組85例。治療組給予自擬祛痤湯,早晚分服,配合針灸治療,療程4周;對(duì)照組給予米諾環(huán)素和丹參酮口服,每天3次,療程4周,觀察兩組療效,并記錄不良反應(yīng)。結(jié)果 治療組痊愈7例(6.75%),總有效率91.89%,對(duì)照組痊愈4例(5.17%),總有效率60.34%,兩組比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。治療后,兩組中醫(yī)證候積分均較治療前明顯減少,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(治療組P<0.01,對(duì)照組P<0.05),兩組間中醫(yī)證候積分差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 兩組在改善濕熱內(nèi)蘊(yùn)型痤瘡中醫(yī)證候方面均有較好療效,祛痤湯配合針灸的綜合療效更優(yōu)。

祛痤湯; 針灸; 尋常痤瘡; 濕熱內(nèi)蘊(yùn)證; 米諾環(huán)素

尋常痤瘡(acne vulgaris)是一種發(fā)生于毛囊、皮脂腺的慢性炎癥性疾病。由皮脂腺管與毛孔的堵塞,致使皮脂外泌不暢所致,好發(fā)于顏面及胸背部,臨床表現(xiàn)以粉刺、丘疹、結(jié)節(jié)及囊腫等皮損為主,多發(fā)于青春期男女。痤瘡屬中醫(yī)“粉刺”范疇,歷代醫(yī)家認(rèn)為其發(fā)病主要與肺胃相關(guān),病機(jī)多為血瘀、濕熱、痰結(jié)、腎虛等因素,在治療方面有學(xué)者提出要因時(shí)因地制宜對(duì)痤瘡進(jìn)行辨證施治的原則[1]。筆者總結(jié)多年臨床經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)門診患者濕熱內(nèi)蘊(yùn)型較為多見(jiàn),自擬祛痤湯配合針灸進(jìn)行治療,療效顯著,現(xiàn)將結(jié)果報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

186例來(lái)自2001年3月至2004年11月朝陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科門診患者,按隨機(jī)數(shù)字表法分為治療組101例,男39例,女62例,平均年齡(23.78±4.13)歲,病程1周~15年,Ⅰ級(jí)27例,Ⅱ級(jí)44例,Ⅲ級(jí)28例,Ⅳ級(jí)2例;對(duì)照組85例,男28例,女57例,平均年齡(24.86±5.77)歲,病程10天~13年,Ⅰ級(jí)17例,Ⅱ級(jí)36例,Ⅲ級(jí)31例,Ⅳ級(jí)1例。兩組資料在性別、年齡、病程、皮損分級(jí)等方面差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)

西醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn),參照《臨床皮膚病學(xué)》[2]制定。中醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn),參照《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》[2]綜合自擬。濕熱內(nèi)蘊(yùn)型:主癥:以新發(fā)炎性疼痛性丘疹和膿皰為主,或伴少量結(jié)節(jié)等。次癥:(1) 顏面油膩;(2) 口干黏苦;(3) 大便秘結(jié);(4) 小便色黃。舌質(zhì)紅,苔黃膩或白膩,脈弦滑或滑數(shù)。必須具備主癥及次癥2項(xiàng)以上,結(jié)合舌脈象,即可診斷。

癥狀分級(jí)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):(1) 主癥:皮損程度:0分:正常(治療前無(wú)或治療后消失);2分:僅有粉刺;4分:粉刺、丘疹并見(jiàn);6分:粉刺、丘疹、膿皰并見(jiàn),可有結(jié)節(jié)。皮損數(shù)量:0分:正常(治療前無(wú)或治療后消失);2分:總病灶數(shù)少于30個(gè);4分:總病灶數(shù)在31~50之間;6分:總病灶數(shù)在51~100之間,可有結(jié)節(jié)。皮損顏色:0分:正常(治療前無(wú)或治療后消失);2分:粉刺尖端色白或黑;4分:粉刺尖端色黑,丘疹色微紅;6分:丘疹色紅,膿皰黃綠色。皮損腫痛:0分:正常(治療前無(wú)或治療后消失);2分:輕微腫痛;4分:局部腫痛明顯,無(wú)或略有破潰;6分:腫硬疼痛明顯,明顯破潰,流血性膿液。(2) 次癥:顏面油膩:0分:無(wú);1分:有;2分:明顯。口干黏苦:0分:無(wú);1分:有;2分:明顯。大便秘結(jié):0分:無(wú);1分:有,大便干燥,1~2天1次;2分:大便干燥,3天以上1次。尿黃:0分:無(wú);1分:有;2分:尿黃,灼熱。

1.3 治療方法

治療組口服祛痤湯(葛根9 g、黃連6 g、黃芩12 g、生甘草6 g、生石膏20 g、生地15 g、當(dāng)歸15 g、連翹12 g),伴口臭、口中異味加龍膽草、梔子;大便秘結(jié)加生大黃;月經(jīng)不調(diào)加益母草、牡丹皮。每次100 mL,每天2次,早晚分服,同時(shí)配合針灸治療,皮膚針扣刺大椎、肺俞(雙側(cè))、脾俞(雙側(cè))、胃俞(雙側(cè))至皮膚潮紅,毫針針刺雙側(cè)足三里、上巨虛、三陰交、陰陵泉,大便干結(jié)加天樞,月經(jīng)不調(diào)加血海、太沖,療程4周。

對(duì)照組口服鹽酸米諾環(huán)素膠囊(批準(zhǔn)文號(hào):國(guó)藥準(zhǔn)字H20083474)每次50 mg,每天3次,加丹參酮膠囊(批準(zhǔn)文號(hào):國(guó)藥準(zhǔn)字Z13020110)每次4粒,每天3次,療程4周。治療期間禁用其它同類病癥的藥物及方法。

1.4 療效判定標(biāo)準(zhǔn)

參照《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》[3]制訂。計(jì)算公式(尼莫地平法):綜合療效率(積分減少率)=[(治療前綜合療效積分-治療后綜合療效積分)÷治療前綜合療效積分]×100%。臨床痊愈:皮損消退,或僅遺留少許色素沉著,癥狀消失,積分值減少≥95%。顯效:皮損大部分消退,癥狀明顯減輕,積分值減少≥70%。有效:皮損部分消退,癥狀改善,積分值減少≥50%。無(wú)效:皮損消退不明顯,或臨床癥狀反見(jiàn)加重,積分值減少<50%。中醫(yī)證候積分,即皮損顏色、腫痛及全身癥狀、體征積分之和。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

采用SPSS 13.0軟件進(jìn)行分析。兩組積分治療前后比較用配對(duì)t檢驗(yàn),兩組間積分比較用獨(dú)立樣本t檢驗(yàn),兩組間臨床總有效率比較用χ2檢驗(yàn)。

2 結(jié)果

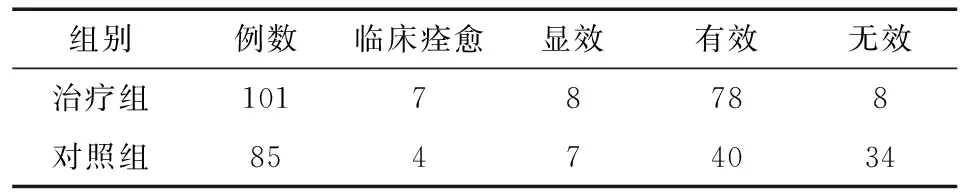

2.1 兩組綜合療效比較

治療組臨床痊愈7例,顯效8例,有效78例,總有效率(臨床痊愈+顯效+有效)為91.89%;對(duì)照組臨床痊愈4例,顯效75例,有效40例,總有效率為60.34%。經(jīng)χ2檢驗(yàn)治療后兩組總有效率差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(χ2=27.170,P=0.025),見(jiàn)表1。

表1 兩組治療后綜合療效比較

2.2 兩組中醫(yī)證候積分比較

經(jīng)獨(dú)立樣本t檢驗(yàn),兩組治療前中醫(yī)證候積分差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(t=-0.679,P=0.518)。治療后,兩組中醫(yī)證候積分均較治療前明顯減少,前后積分各自經(jīng)配對(duì)樣本t檢驗(yàn),顯示差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(治療組:t=2.364,P=0.005;對(duì)照組t=1.990,P=0.023)。同時(shí),治療后兩組間中醫(yī)證候積分經(jīng)獨(dú)立樣本t檢驗(yàn)差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(t=-2.364,P=0.018), 見(jiàn)表2。

表2 兩組治療前后中醫(yī)證候積分比較(分

2.3 不良反應(yīng)

治療組2例患者服用后出現(xiàn)胃脘不適,大便稀溏,考慮與所服中藥寒涼有關(guān),酌情減量后癥狀消失;對(duì)照組未見(jiàn)不良反應(yīng)。

3 討論

肺主表,外合皮毛,若邪氣侵襲肌表,侵犯肺經(jīng),使肺衛(wèi)失宣、肺經(jīng)蘊(yùn)熱、郁于皮毛,可發(fā)為痤瘡。《素問(wèn)·生氣通天論》將其發(fā)病機(jī)理闡釋為“汗出見(jiàn)濕,乃成痤痱”、“勞汗當(dāng)風(fēng),寒薄為皶,郁乃痤”。頭為諸陽(yáng)之匯,手足陽(yáng)明經(jīng)均循行于頭面部,陽(yáng)明濕熱內(nèi)盛,邪熱循手足陽(yáng)明經(jīng)上行,聚于頭面,蘊(yùn)于毛孔而發(fā)本病。或因情志內(nèi)傷,肝郁化火,橫犯肺胃,致肺胃蘊(yùn)熱,蒸濕成疾,聚結(jié)于局部,也可誘發(fā)本病。可見(jiàn)痤瘡乃系肺經(jīng)蘊(yùn)熱、陽(yáng)明濕熱、肝經(jīng)郁熱等共同作用而成。因此,治療上在以清熱燥濕、散結(jié)消腫為主要治則的基礎(chǔ)上,加以調(diào)整機(jī)體免疫系統(tǒng),改善代謝環(huán)境,能減輕皮損、減少痤瘡復(fù)發(fā)。

祛痤湯由《傷寒論》經(jīng)方葛根芩連湯加味而成,其中葛根辛涼,歸肺胃經(jīng),功能解肌透表、生津止渴,為君藥。有醫(yī)家研究認(rèn)為葛根不僅直接作用于中焦脾胃,還可散邪兼達(dá)肌層,并以肌肉為樞機(jī),聯(lián)絡(luò)五臟六腑,有“輸肌以散”的妙用,凡肢體百骸與脾胃相關(guān)、筋骨肌肉相連的部位蘊(yùn)而不通,皆可用葛根輸肌以散邪[4];黃芩、黃連苦寒,歸胃、大腸經(jīng),有清熱燥濕、瀉火解毒之功,二者共為臣藥。石膏甘寒而潤(rùn),清泄肺胃氣分熱盛兼透散;生地味甘性寒,既能清熱涼血,又養(yǎng)陰生津,固護(hù)肺胃正氣;當(dāng)歸辛溫,功能和血調(diào)經(jīng)、潤(rùn)腸通便,外用消腫止痛;連翹苦微寒,有清熱解毒、消癰散結(jié)之功,善清上焦熱毒,有“瘡家圣藥”之稱,四藥清熱散結(jié)、活血止痛共為佐藥;甘草為使清熱解毒、調(diào)和諸藥。

足太陽(yáng)膀胱經(jīng)起于目?jī)?nèi)眥,止于足小趾外側(cè),其分布于背部的俞穴均以臟腑命名,可見(jiàn)其與五臟六腑之間的特殊聯(lián)系。《素問(wèn)·皮部論》云:“凡十二經(jīng)脈者,皮之部也。是故百病之始生也,必先于皮毛。”《靈樞·海論》又云:“十二經(jīng)脈者,內(nèi)屬于腑臟,外絡(luò)于肢節(jié)。”從現(xiàn)代醫(yī)學(xué)角度來(lái)看,這些背俞穴更靠近胸腹背神經(jīng)后支,與脊神經(jīng)階段性分布規(guī)律大致相同。研究表明[5],后背的階段性神經(jīng)節(jié)可以調(diào)節(jié)脊柱兩側(cè)皮膚與內(nèi)在臟腑之間的聯(lián)系,刺激背俞穴,可以發(fā)現(xiàn)神經(jīng)在向上下呈雙向傳導(dǎo)的同時(shí),還向內(nèi)臟進(jìn)行穿透性傳導(dǎo)。當(dāng)臟腑發(fā)生病變時(shí),即會(huì)在相應(yīng)的背俞穴上出現(xiàn)相應(yīng)的陽(yáng)性反應(yīng)點(diǎn)。因此,選用梅花針扣刺膀胱經(jīng)背俞穴即可通調(diào)臟腑氣血陰陽(yáng),提高機(jī)體免疫力。毫針取足陽(yáng)明胃經(jīng)及足太陰脾經(jīng)要穴,意在健運(yùn)脾胃,恢復(fù)中焦樞紐功能。清利濕熱為治標(biāo)之法,只能在短期緩解癥狀,而健運(yùn)中焦,改善機(jī)體內(nèi)在環(huán)境,才是治本之法,能減少痤瘡復(fù)發(fā)。以上針?biāo)幉⒂茫委熎匠P宛畀彎駸醿?nèi)蘊(yùn)型療效顯著,并無(wú)明顯不良反應(yīng),值得臨床推廣。

[1] 覃梅. 丹梔逍遙散加減治療痤瘡50例臨床療效觀察[J]. 環(huán)球中醫(yī)藥, 2013, 6(z2): 49-50.

[2] 趙辨. 臨床皮膚病學(xué)[M]. 南京: 江蘇科學(xué)技術(shù)出版社, 2001: 935.

[3] 鄭筱萸. 中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則(試行)[M]. 北京: 中國(guó)醫(yī)藥科技出版社, 2002: 292-295.

[4] 文穎娟. 葛根芩連湯探析[J]. 山西中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào), 2011, 34(7): 82.

[5] 李定忠, 李秀章. 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)探秘[J]. 北京: 解放軍出版社, 1999: 59.

(本文編輯:黃凡)

100029 北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科(王同慶,楊曉穎)

王同慶(1956- ),大專,副主任醫(yī)師。研究方向:中醫(yī)皮膚科。E-mail: cywslaiguangying@126.com

R758.73+3

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2015.05.027

2015-01-13)