教作文,要為學生搭“腳手架”

楊仕威

[作者通聯:浙江青田中學]

高中生的作文要向高一階段發展,要讓學生往高處爬一爬,在教學的過程中教師應該為他們搭建“腳手架”,讓他們能借助支架容易繼續往上升。如何為學生搭建作文“腳手架”呢?

一、用課文作“立桿”

課文一邊連著作者,一邊連著讀者。當我們閱讀時,作家的情緒、情感可以通過作品傳遞給讀者。高中語文教材(蘇教版)按人文話題選編課文,許多同類情感的文章集中在一起,就像是為學生作文準備的一排排“立桿”,常常能把學生的情緒、情感頂上來。只有當情感不斷地被刺激并提升到一定興奮度的時候,寫作的欲望才會被點燃。文質兼美的課文大都能觸動學生的神經末梢,誘發并強化學生情感,學生的表達欲才會逐漸增強。

比如,“月是故鄉明”這個專題有老舍的《想北平》,韓少功的《我心歸去》,柯靈的《鄉土情結》,曹文軒的《前方》以及劉亮程的《今生今世的證據》,都在寫“故土”這個話題,傳達的不是對故鄉的思念熱愛之情,就是對鄉土情懷的理性思考,無不透露出濃濃的鄉土氣息。這些文章一字一句地敲在離鄉求學的高中生心上,讀著這樣的文字,個個感同身受,有的還情不自禁地落下淚來。課文既把學生帶到作者的生活世界,又引導學生進入自己的情感世界。無論是老舍筆下的“那長著紅酸棗的老城墻”,還是韓少功筆下那“血沃之地真正生長出的金麥穗和趕車謠”,抑或是劉亮程筆下的那只“早年間日日以清脆嘹亮的鳴叫喚醒人們的大紅公雞、一條老死窩中的黑狗”,或者是曹文軒筆下那些不知道是走向家園還是走向無邊曠野的旅客,它們都帶給學生無盡的想象,勾起學生濃濃的鄉情。

讀著這些文章,濃濃的鄉情油然而生。學生自己的生活漸漸被引發再現出來,真實的情感漸漸豐富起來,大寫的“人”字就逐漸立起來。老樹、老街、老房子,庭院門前的池塘,房屋后面的菜畦,那一塘的荷花,那童年的風箏……夕陽的余暉和裊裊的炊煙,母親呼兒喚女的聲音……表達對親人的眷念抒發對故土的熱愛之情,這一切是那么的自然又成為必然,這或許是責任,或許更是愛。學生愿意寫,也似乎覺得必須寫。文字自然如汩汩流水,源源不斷。如果沒有課文支撐,隨意讓學生寫一篇作文,只能逼著學生空抒情、抒假情。

課文除了能讓學生的情感立起來,還能讓學生在寫法上立起來。課文就是個例子,它一定可以提供給學生寫作方法支撐。閱讀課上,總會探討作者怎樣寫文章的問題,這就要能學以致用。怎樣才能夠像作家一樣恰當地運用一些寫作技巧呢?在寫作文的時候,不妨再細化課文內容,從局部進行比照,并嘗試模仿著運用。模仿寫作幾次之后就會慢慢內化為自己的一種行文技巧。為了向課文學習寫作技巧易操作,可以幫助建立“方法借鑒表”(如下)。

?

有了課文做“立桿”,寫起作文來就輕松一些,也能爬得更高些。同時,也可以讓學生看到自己的進步。無論是情緒情感的醞釀,還是思路方法的借鑒,用好課文這個支架,就能以讀促寫。

二、用思維表作“撐桿”

課文讓學生作文在情感、方法上能立起來,但如果要立得穩,就得需要撐桿來加固。情感靠具體的內容來支撐。具體內容要統一為一個整體,需要有一套思維系統起支撐作用。如果思維不系統化,就像支架不牢固,容易出現斷裂或垮塌現象,寫起作文來就會思維短路導致無法完成。為解決思路不暢,可以引導學生畫作文思維表,使自己保持思維暢通。如果是記人敘事可以畫“個人敘事”思維表,如果想象作文可以畫“個人想象”思維表,如果議論也可以用“個人論說”思維表。

在練習寫作文之前,可以讓學生先完成一個表格進行內容梳理。對照課文簡化寫作內容,把內心所想都理出來,寫就容易許多。比如,寫我的故鄉可以對照《想北平》來梳理。

?

寫作過程是一項復雜的思維過程。很難說清楚學生的作文思維起始于何種狀態又終止于何種狀態。但不可否認的是學生寫作文總有一個思維起點。處于怎樣的起點?不同學生個體自然不一樣。但不管怎樣我們都可以幫助學生在思維表上找到屬于自己的位置。有了思維表做作文“撐桿”,就可以在成文之前把要想表達的內容明細化,從而明確自己思考的起點和終點,并不斷調整寫作內容。以“故鄉”為例,可設置如下“個人敘事“思維表。

?

填思維表的過程就是記憶搜索和細化生活場景的過程。過去的某個場景可能涉及到地點,所見、所聽、所想甚至是所感。還原過去生活場景,敘寫真實生活。同時,又是站在當下的視角從現實的心境出發來審視這些場景。“為什么記得這些?它的重要性是什么?”這涉及的是自己的看法與評價。借助于“思維表”來梳理寫作,能把場景或事情記敘得比較完整,并合乎生活邏輯。再如“個人想象”思考表:

?

思維表只是為寫作訓練提供一些思維過程支持。表中所列內容完全可以根據自己的情況進行調整。有了思維表的支撐訓練,寫作思路就會逐步清晰起來,情感表達就會更真實,內容表達會更具體。思維表可以幫助學生比較輕松地找到成文線索,表達按一定順序,符合生活邏輯。有了思維表的撐桿作用,內容、情感就立得更穩。

三、用修改案作“拉桿”

學生作文基本成文之后,如何使其臻于完美。其中,修改的功夫肯定少不了。沒有修改,就沒有提升。這就像有了立桿和撐桿,要想更堅固,還要在頂端裝拉桿。修改作文,也是需要教師指導的。過去我們也曾要求學生修改自己的作文或同學的作文,但都沒有真正落實,主要原因在于老師沒有明示修改方案。

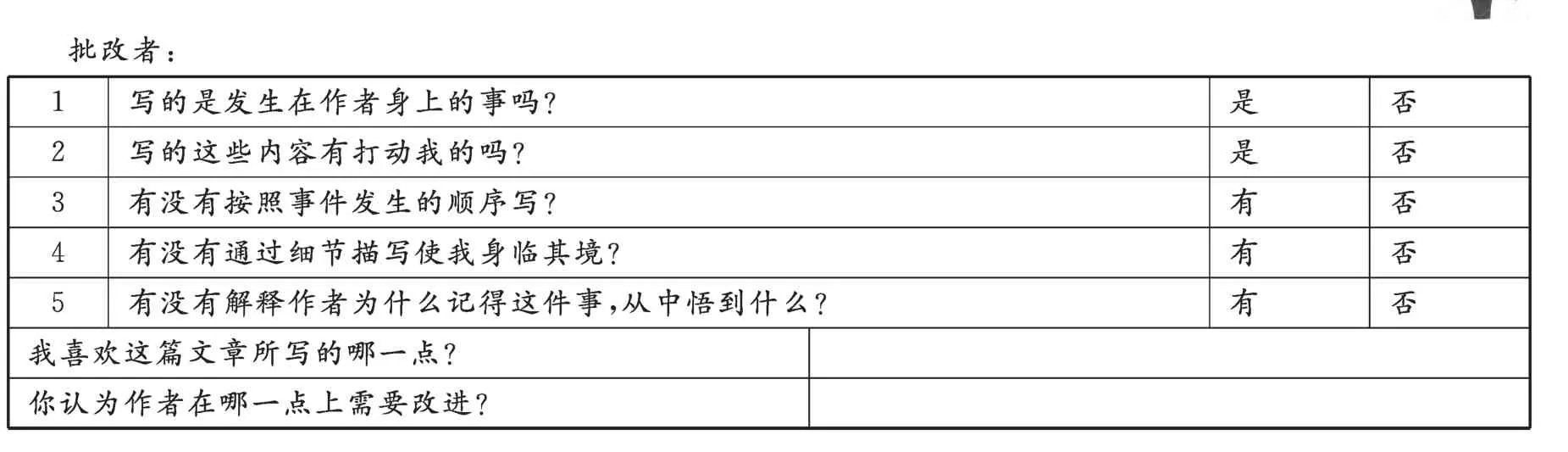

從哪個角度去修改,如何修改?朝著哪個方向改?在哪一點上集中修改?老師要提供給學生一個明確的修改方案。為了改變學生自己修改和相互修改不作為狀態,在教學過程中制定一個修改案讓修改意見更具體,修改內容更集中,修改任務更加明確,修改自然容易落實。無論是自己修改,還是同學互改,都要突出某一次或近幾次作文要強化的重點,并將修改內容化解到各個修改階段中。比如,“個人敘事”的修改重點是文章的真實性和敘事的合理性問題,所以在“修改板”里分三點來進行轉化。把作文的真實性轉化為這樣兩種的修改意見:“寫的是發生在我自己身上的事嗎?”和“寫的是能打動人的事嗎?”敘事的合理性轉化為“有沒有按照事件發生的順序寫?”這樣的問題。沒有達到要求就要進行修改,并朝這個方向修改,直至滿足要求為止。同學互改要有旁批,還要說明修改理由。至于其他方面的修改,可以在某個寫作階段突出某個重點。比如,可以為學生提供以下“個人敘事”修改板。

?

?

下面就是學生利用“修改案”互批互改的一篇作文。括號內是同學給出的修改意見。

靜聽回聲

青田中學 高一(13)班 邱陵

沉重的行李箱壓著兩個吱吱作響的輪子,艱難地在樓道走廊上前行。我苦惱地松開黏滿汗水的把手,看著自己紅腫的雙手。行李,就擱這了。在包里又是一陣翻騰,總算摸出了一串掩埋(此處用“掩埋”一詞不妥,可改為“珍藏”)已久的鑰匙。熟練(僅“熟練”還不夠,應該再加上“準確”)地拎起一把。插入。轉圈。再轉圈。向外拉。終于,到家了。

熱切地沖上前給媽媽一個大大的擁抱,我便拖著千斤般的雙腳踱進了久違的房間。好懷念那張床。好懷想我的毛絨玩具。但我都顧不上這些了。閉眼。倒下。睡覺。(這里不符合生活邏輯。回到家,擁抱媽媽一下之后就跑到房間睡覺去了。從第一段內容來看,應該是好久沒有回家了,從哪回來?為什么那么長時間離家?回家之后跟媽媽就沒有說幾句話?給人不真實感。建議把第一句刪掉。)

迷迷糊糊中,我爬了起來,走向窗口。(跟夢游一樣,一般“迷迷糊糊”,是不會爬起來的,會一直酣睡。寫作文要尊重生活實際。這一段建議改為“一覺醒來,我習慣性走向窗口。”)

還是一個(“還是一個”改為“從那個”)小小的框里,我總能望到不同的景色。

破舊的窗欞上仍舊長滿了青苔,屋瓦上還擺著缺口的花盆,只不過裝著的都是些陳年的泥土,連貓兒都繞到老遠的煙囪旁休憩。屋檐下,一張由廢木材拼接而成的長桌安安靜靜地站著,它的四周圍滿的是各家丟棄的舊沙發、花花綠綠、零零散散,好不熱鬧。

秋風輕輕地拂過,一旁的白果樹葉就在枝頭微微顫動,似無數的精靈,在議論著。我出神地望著它們。

這些秋天的葉子啊。它們知道,秋天就要來了,就趕緊把辛辛苦苦染了一個春天、一個夏天的綠色換了,換上秋風喜歡的黃色。其實它們并不喜歡黃色的,因為黃色預言著它們衰亡、死去,可是重要的秋風喜歡,它們就顧不得這些了。然后,耐心地等著秋風的來臨。秋風一來,它們就什么都不顧,亂顫、亂抖,全然不要了矜持,不要了優雅的儀容,不要了一切的青春氣息,它們奮不顧身地離開枝頭,撲倒秋風的懷里,哪怕秋風只擁抱它們幾分鐘,甚至一秒鐘,都是在所不惜的。秋風無情、秋葉卻無怨無悔地死去,腐爛,化為泥土,化為大樹的營養,等著下一個秋天,下一場秋風的來臨,萬千辛苦,為與秋風共舞的那一刻。我不想別的,只愿秋風能多陪葉子一秒鐘,再多一秒鐘,死了也是幸福的。(秋葉寧愿死去,為的是與秋風共舞的那一刻,不為秋風的肅殺,而為秋葉的灑脫。“死了也是幸福的。”悲涼攙和著“凄美”,感情基調太低太低,讓人有點喘不過氣來。是否考慮改一下?這一段應該放在第二段后會好些。這樣的背景下,會出現怎樣的人文情懷呢?下文應該轉到人事上了。)

再一望,(去掉“再一望”,因為這不需要再望,沙發上沒人,第一眼就看見的。)那群人呢?那群坐在沙發上的人呢?那群手里拿著撲克牌,嘴里叼著煙的人呢?那群手捧一盆毛豆,與鄰里大談特談生活瑣事的人呢?那群(把“群”改為“些”,因為不是所有的人都這樣的。)因身體不適,木然坐著的人呢?那群(把“群”改為“些”,理由同上)坐等著看好戲,露出一口缺一半牙的人呢?他們去哪兒呢?

我驚訝地(“驚訝”本身就是動作,不能用來修飾動作。去掉該詞)用雙手拼命地揉著腫脹的雙眼。

他們本應用青田話大嗓門地談著天南地北,巴不得讓全世界都聽見。他們本應就著這個季節,哼著小曲兒。他們本應該讓這老城區人聲鼎沸。他們去了哪兒?

有小小的白粉蛾飛過,我的眼角不覺就潮濕了。(為什么?要簡要寫明白白粉蛾飛過讓我流淚的原因。這一景有什么意味?)

我不再探著頭去尋找他們的身影。

看那屋檐下一張用米糊粘著的紙,便明白了一切。“本店出租”,散了多少人。

貓兒跌跌撞撞(加上“地走來,理也不理地我地徑直”)爬上床,逃進了一片被窩的黑暗里。模糊的光影,塵土飛揚的道路,川流不息的人群。變了(將“變了”改為“一切都那么陌生”)。

離開家(加上“三年”這樣一個時間,更準確些)回來,就變了。

曾經,我厭煩那群人天剛明就大聲嚷嚷。如今,我反倒希望那群人再教教我地道的青田話。

只是,有人哭,有人笑,有人離別,有人重逢,都變了。(這些不能突出“變”,應該刪去這段話)

東西沒變,環境變了;景色沒變,眼睛變了;別人沒變,自己變了。(想談“沒變”與“變”,但分類不清,說法未必合理,建議刪去該段話。)

也許,他們會再聚。卻已回不到原來。

明天,沙發和桌子(加上“也許”一詞,因為還不確定就是明天。)就會搬走吧。后天,店面(加上“也許”一詞,理由同前)就會出租了吧。今后,老城區都會不復存在吧。

與其等到下次經過那兒說再見,不如就在這一刻,靜靜地、細細地再聽一次那淡淡的回聲吧。

這篇作文細膩地描寫家園即將消逝時內心感受,悲傷味道較濃,能觸動讀者心弦,增加對人世生活的認識。但原文在記敘時有些內容考慮不周全,有的不合生活邏輯,有些思路也不是很清晰,語言表達也不是很準確。經過修改,情感態度更明朗,內容更真實,表達更順暢。

利用修改案做拉桿,修改作文針對性增強,通過自己修改與同學間互批互改,學生可以更加清楚地意識到在寫作文的過程中要注意的一些問題。