南京青奧城軸線地下空間三維地震響應分析

段國華

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北武漢 430063)

Analysis of Under Ground Three-dimensional Earthquake Response in Nanjing Qingao Axial Line

DUAN Guohua

南京青奧城軸線地下空間三維地震響應分析

段國華

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北武漢430063)

Analysis of Under Ground Three-dimensional Earthquake Response in Nanjing Qingao Axial Line

DUAN Guohua

摘要以南京青奧城軸線地下空間(地下停車場)為研究對象,采用FLAC3D有限差分軟件對地下空間靜力及地震作用兩種工況進行數值模擬,對比分析結構內力變化規律,研究分析地下空間結構的動力特性。

關鍵詞地下空間有限差分地震動力響應

十二五規劃以來,伴隨著城市軌道交通建設快速發展,地下空間,尤其是地下商場和地下停車場的開發利用已進入空前的規模。此類地下空間多與軌道交通及地下綜合體等結構直接相連,地下空間體結構復雜,人流較大,對抗震要求高,但目前地下空間的抗震減災研究相對滯后。一般認為地下結構受土體約束,地震對其影響不大,但近年來地下結構震害頻發,地下結構抗震問題受到世界各國的重視[1-3]。

地下結構抗震設計計算方法,從力學特性上可分為擬靜力和動力反應分析方法兩類[4]。目前國內外多采用擬靜力方法進行地下結構抗震設計,如地震系數、反應位移法等。擬靜力法雖計算簡便,但不能很好地處理介質中的非均勻性、各向異性、非線性及復雜的幾何形狀和邊界條件,具有一定的局限性。而動力時程分析法能計算結構構件在每個時刻的地震反應,適用于任意的地下結構類型,是地下結構抗震分析方法中最為精確全面的方法,多用于特別重大的項目或很復雜的結構及土質條件[5]。

1工程背景

南京梅子洲過江通道地下停車場是青奧城配套項目,與通道接線工程同期建設,位于通道主線上部,青奧城地下交通系統L、J匝道之間,開發規模為24 109 m2。地下空間與梅子洲隧道主線在結構上互相獨立,中間通過回填覆土或素混凝土完成荷載轉換。地下空間頂板覆土厚度1.5~2.0 m,地下空間凈高按4.0 m考慮,且考慮頂板以下1 m的管線布設空間。

該區域地層上部均為第四系松散沉積物,下伏白堊系基巖。揭露深度內場地土類型上部以軟弱土為主,中部為中硬土及堅硬土,下部為軟質巖。場地覆蓋層厚度為57~61 m,場地等效剪切波速為124.3~135.0 m/s。建筑場地類別為Ⅲ類,場地特征周期為0.45 s。場地范圍內無全新活動斷裂通過,發育有可液化土層及軟土層,液化等級輕微-中等。場地抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度為0.10g,抗震設防類別為重點設防類。

2計算方法

2.1 計算區域及網格劃分

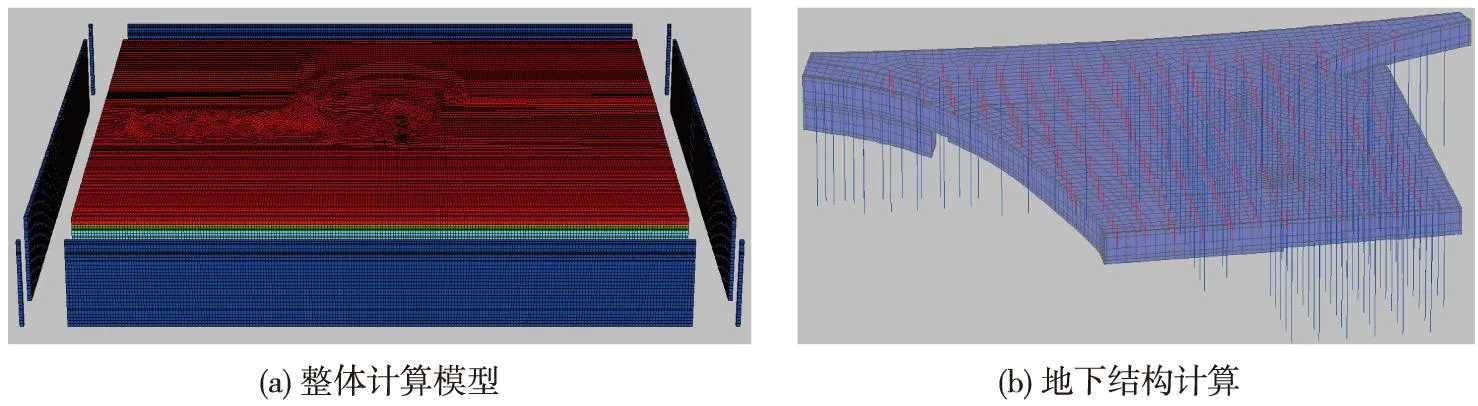

根據相關規范規定及地下空間的規模、幾何特征,地下空間結構寬度取其最大寬度的3倍,前后左右土體各取結構寬度的1倍;模型深度根據鉆孔勘探資料取其地表下70 m弱風化基巖處。三維計算模型見圖1。

圖1 三維計算模型

2.2 本構模型及計算參數確定

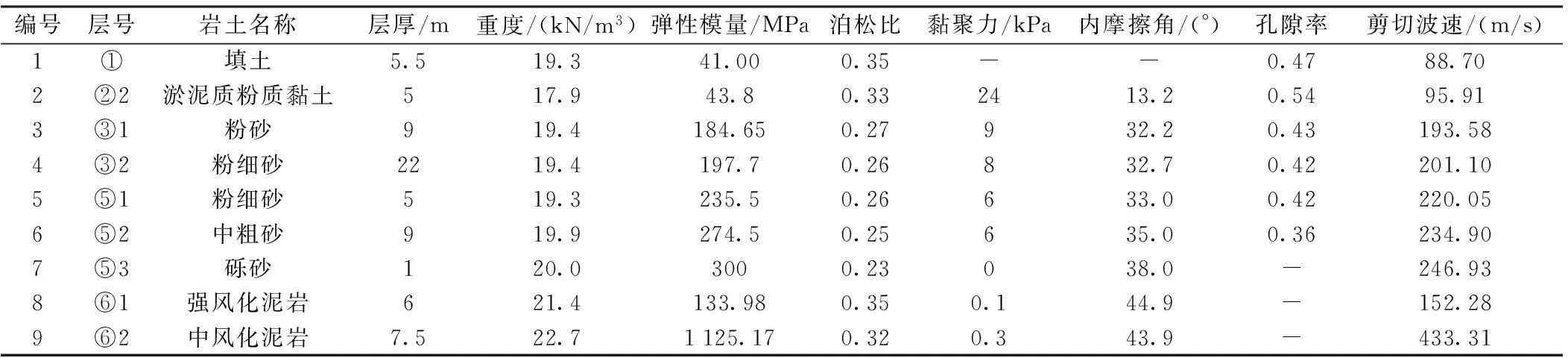

根據地質勘查報告所提供的地質情況(如表1所示),對地下停車場所在地層進行分層模擬,土體采用彈塑性模型,屈服準則為摩爾-庫侖準則。

表1 土層分布及物理力學參數

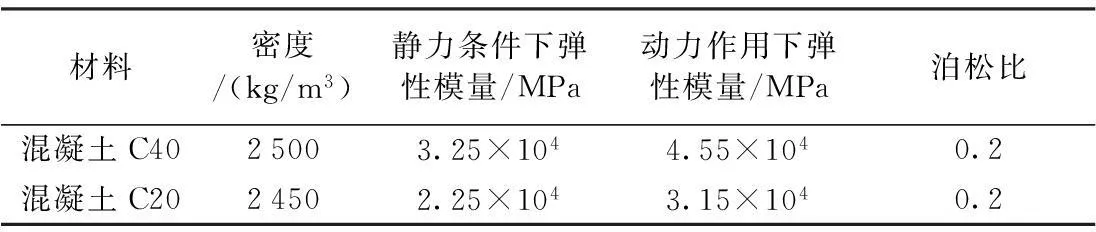

振動臺試驗研究表明,在超越概率為10%的人工波作用下,典型軟土中的地鐵車站結構仍處于彈性工作性能狀態[5]。因此,在靜力及地震動力計算中,混凝土結構均選用彈性本構模型,結構構件混凝土材料參數如表2所示。

表2 混凝土材料參數

由于一般混凝土的動彈性模量比其靜彈性模量高約30%~50%[1-4],故結構構件混凝土材料的動彈性模量取其靜荷載時的1.4倍,泊松比均取其靜荷載時的泊松比。土體參數和靜力作用下的相同,采用彈塑性模型和摩爾-庫倫屈服準則。

2.3 邊界條件及地震波輸入

(1)邊界條件

靜力分析時,側向邊界均為水平位移約束邊界,底部邊界為豎向位移約束邊界,地表為自由變形邊界;地震動力分析時,側向邊界均為自由場邊界,底部為豎向固定。由于底部為基巖剪切,波速較大,不必施加靜態邊界,水平向可輸入加速度時程,地表為自由變形邊界。

(2)地震波的輸入

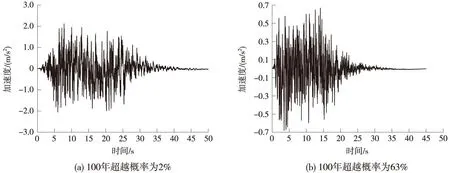

為研究地下空間結構在不同地震強度作用下的受力變形特征,除靜力分析外,采用兩種不同強度的地震:一是100年超越概率為2%的南京人工地震波作為罕遇地震輸入;二是100年超越概率為63%的南京人工波作為常遇地震輸入。時程曲線見圖2。

圖2 地震動輸入的南京波加速度時程曲線

3計算結果及分析

利用FLAC3D有限差分軟件對地下停車場靜力及地震作用下進行數值模擬,對比分析兩種工況結構內力變化規律;地震動力響應分析中,考慮了兩種不同地震波的輸入,研究分析其結構的動力特性。

3.1 地震特性分析

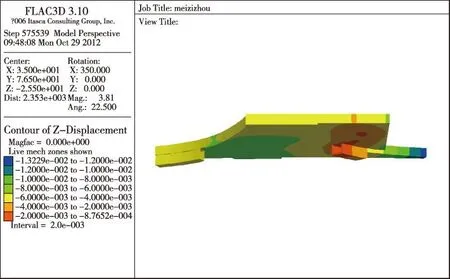

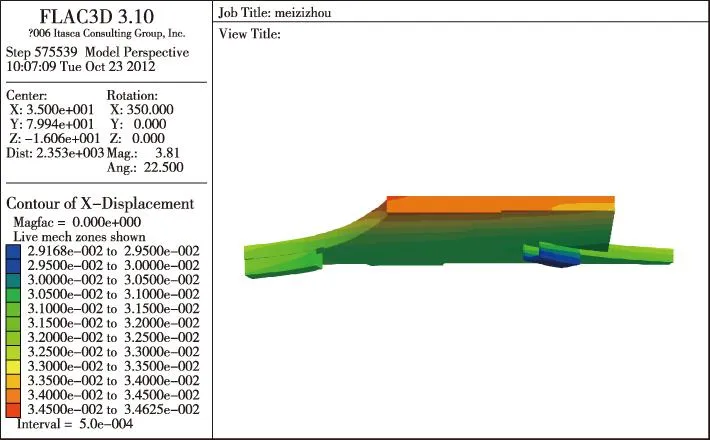

地下空間在地震作用也會發生一定的沉降和水平位移,其沉降和水平位移云圖分別如圖3和圖4所示。罕遇地震作用下地下空間的最大沉降為13.2 mm,發生在地下空間西北角,最大水平位移發生在頂板處,最大值為34.5 mm。

圖3 地震作用下地下空間沉降

圖4 地震作用下地下空間結構水平位移

3.2 內力分析

根據混凝土材料強度理論,并通過對地下空間結構在靜力作用下和地震作用下的內力進行對比,可以判斷出結構在地震作用下的安全性。為了驗算地下結構在常遇地震和罕遇地震下地下空間結構抗震能力,對100年超越概率為63%和2%進行地震動輸入。

(1)頂板內力分析

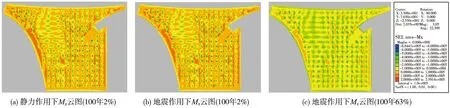

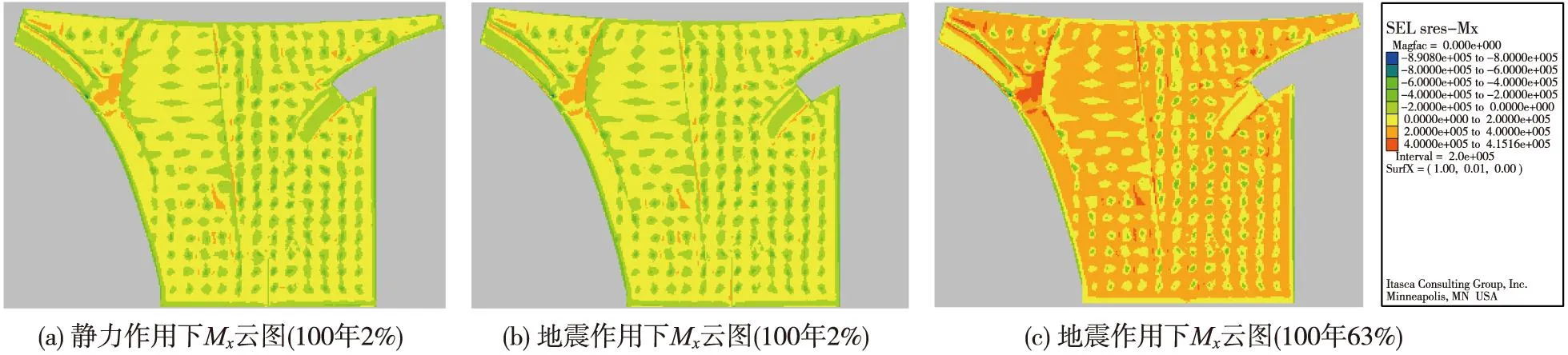

頂板水平方向的彎矩云圖如圖5所示,頂板結構內力最大值對比見表3。

圖5 頂板Mx云圖

表3 頂板結構內力最大值對比

由圖5和表3可以看出:頂板結構內力最大值出現在柱子和頂板交結處,在地震作用下,彎矩增加不明顯,增加率均為1%左右,而水平向軸力增加較多,增加率達115.95%,最大值集中在L匝道上方凹陷處。在常遇地震作用下內力的增加率均小于罕遇地震作用下內力值,尤其是罕遇地震水平軸力的最大值要遠大于常遇地震的軸力值。

(2)底板內力分析

底板水平方向的彎矩云圖如圖6所示,底板結構內力最大值對比見表4。

圖6 底板Mx云圖

結構內力內力絕對值最大值/(kN·m)工況靜力作用罕遇地震作用(100年2%)增加率/%常遇地震作用(100年63%)增加率/%彎矩Mx-805.83-890.8010.54-816.71.3彎矩My-744.02-720.25-3.19-717.2-3.6軸力Nx-783.47-1045.90233.50-843.97.7

由圖6和表4可以看出:底板內力最大處集中在左上角,底板下沉的邊緣處和地下空間與L匝道的接觸處。在地震作用下,彎矩增加不明顯,而水平向軸力增加較多,增加率達233.5%。底板在罕遇地震作用下水平軸向力的增加率要遠遠大于地下空間結構的頂板,在設計中應該加以注意。

(3)邊墻內力分析

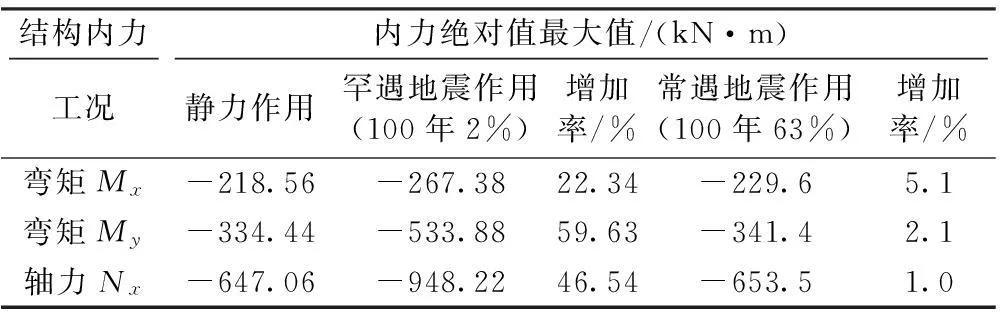

邊墻內力最大值對比見表5。

表5 邊墻內力對比

由表5可以看出:邊墻結構內力最大值出現在結構體形變化處,特別是與J匝道連接處,在地震作用下,邊墻彎矩增加率達59.63%。地下空間結構邊墻在常遇地震作用下結構內力增加值不明顯,在罕遇地震作用下水平軸向力的增加率是常遇地震的46倍。

4結論

利用FLAC3D有限差分軟件對梅子洲過江隧道地下空間進行三維地震響應分析,得到以下結論:

①在地震作用下,地下空間結構會發生較大的沉降,在該地下空間結構在罕遇地震作用下產生的沉降達13.2mm,發生在地下空間西北角處,設計中可以在該處加設樁或其他地基加固措施。

②頂板結構內力最大值出現在柱子和頂板交結處,在地震作用下,彎矩增加不明顯,增加率均為1%左右,而水平向軸力增加較多,增加率達115.95%。在常遇地震作用下內力的增加率均小于罕遇地震作用下內力值,尤其是罕遇地震水平軸力的最大值要遠大于常遇地震的軸力值。

③地下空間底板在地震作用下內力的增加值要遠大于結構頂板,且底板內力變化較大處也是地下空間結構突變處,在設計中應該加以注意。底板軸力較彎矩在地震作用下的變化較大:在常遇地震作用下,底板軸力的增加率為233.5%,在罕遇地震作用下為7.7%。

④地下空間邊墻的彎矩較軸力在地震作用下的變化較大,在常遇地震作用下邊墻彎矩增加率為5.1%,罕遇地震作用下為59.6%,地下空間邊墻結構內力最大值出現在結構體形變化處,在設計中應該加以注意。

參考文獻

[1]鄭永來,楊林德.地下結構抗震[M].上海:同濟大學出版社,2005

[2]黃茂松,劉鴻哲,曹杰.軟土隧道橫向抗震分析的簡化響應位移法[J].巖土力學,2012,33(10)

[3]劉如山,胡少卿,石宏彬.地下結構抗震計算中擬靜力法的地震荷載施加方法研究[J].巖土工程學報,2007,29(2):237-242

[4]張濤.地下隧道地震響應分析[D].天津:天津大學,2008

[5]王國波,楊林德,馬險峰,等.地鐵車站結構三維地震響應及土非線性分析[J].地下空間與工程學報,2008,4(2)

中圖分類號:U211.9

文獻標識碼:A

文章編號:1672-7479(2015)02-0055-04

收稿日期:2015-01-09