基于MSP430的無線充電系統設計

李芮閣, 欒 婧 , 嚴 斌, 劉學君, 陳 釗

(1.北京石油化工學院 信息工程學院,北京 102617;2.湘南學院 物理與電子信息工程系,湖南 郴州 423000)

21世紀是信息時代,人們對隨時隨地保持信息交流的移動通信服務要求越來越高,同時無線充電技術也逐漸融入到生活當中。隨著3G、4G的不斷發展與深入,手機也越來越智能化。在手機不斷智能化功能更強大的同時,手機耗電量也在逐漸的增大。過去待機時間的需求只局限于少部分用戶群,但是現在逐漸發展成一種普遍需求[1-2]。手機待機時間的長短很大程度上取決于電池的性能。然而,根據市場調研,在短期內,手機電池的技術不會有重大進展,燃料電池還沒有真正達到實用化的階段[3]。 增加電池的體積,雖然增加了手機待機的時間,但是同時也使手機的便攜性下降[4]。因此,人們對于無線充電方案的興趣愈加濃厚。

針對于無線充電技術,文章設計了以電磁感應為原理,用MSP430G2253單片機為核心控制芯片的無線充電系統。經試驗測試可以實現無線充電功能。

1 系統原理及組成

1.1 感應式無線充電的原理

無線充電是發射端(充電器)和接收端(手機等)各有一個線圈,發射端把電能通過發射線圈轉換為磁場,發射線圈的磁場穿過接收端線圈,根據基礎物理的法拉第電磁感應定律,在接收線圈中將產生電場,最后通過接收端輸出[5-6]。原理如圖1所示。

圖1 感應無線充電原理Fig.1 The induction wireless charging principle

1.2 無線充電電路組成

1.2.1 系統的總體設計

無線充電系統主要運用電磁感應原理,通過線圈實現能量的傳遞。如圖2所示。系統工作時輸入端將交流電經橋式整流電路變換成直流電,或直接用5 V直流電源為系統供電。通過電源管理模塊后輸出的直流電經過振蕩電路轉換成高頻交流電經發射電路供給初級線圈。次級電感線圈耦合獲得能量,接收初級線圈傳送的電流后,輸出的電流通過接收轉換電路轉化為成直流電對電池充電。

圖2 無線充電系統整體框圖Fig.2 Diagram of thewireless charging system as awhole

1.2.2單元電路的設計

1)發射電路

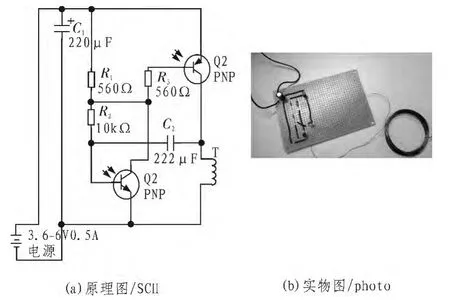

通電時,Q2導通V+電壓經Q1到L1,形成電容C2反向充電(左—右+),給Q2B級一個負電壓,Q2截止;Q2截止,Q1也截止,C2再次充電(左+右—),給Q2B級一個負電壓。如此反復,Q1導通/截止,兩個三極管組成一個自激振蕩電路。電路如圖 3(a)、(b)所示。

2)接收轉換電路

二極管4148起半波整流作用。因為MSP430G2553的工作電壓是3.3 V,所以用3.3 V穩壓二極管進行穩壓。如圖4(a)、(b)所示。

圖3 發射電路Fig.3 Radiating circuit

圖4 接收電路Fig.4 Receiving circuit

3)檢測電路

當6管腳為低電平時,Q3不通,不通被拉高,拉高表示充電完成,否則表示充電未完成。當7管腳為低電平時,Q4不通,不通被拉高,拉高表示正在充電,否則表示不在充電狀態。6、7管腳通過430單片機的P1.1和P1.2端口進行控制檢測。 如圖 5(a)、(b)所示。

圖5 檢測電路Fig.5 Detection circuit

1.3 影響穩壓值大小的因素

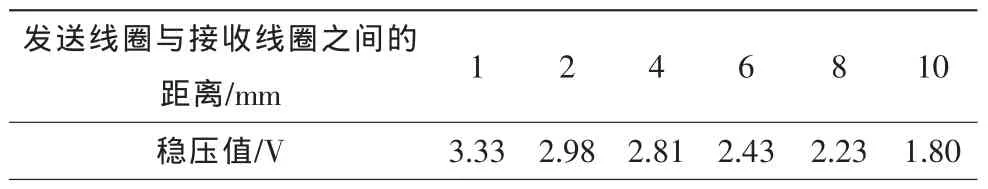

1.3.1 線圈間距

隨著發送線圈與接收線圈之間的距離越來越大,漏磁現象越來越嚴重,造成了能量的損耗,導致穩壓值越來越低。

1.3.2 輸入電壓

發射線圈與接收線圈相當于一個變壓器,隨著輸入電壓的減小,發射線圈電壓減小,所以接收線圈電壓減小,所以半波整流之后穩壓值越來越小。

表1 線圈間距的影響Tab.1 The influence of coil spacing

表2 輸入電壓的影響Tab.2 The influence of the input voltage

最后,選取線圈距離1 mm,輸入發射電路5 V,當發送線圈和接收線圈為平面空心線圈且平行放置時,穿過次級線圈的磁力線最多,耦合程度較高,實現了3.3 V的電壓傳輸和轉換。

2 結 論

無線充電技術是很有前途的非接觸的能量傳輸技術,由發送端和接收端兩部分組成,初級線圈和次級線圈的尺寸、材料、位置等都影響著無線充電系統的傳輸效率。通過用Multism仿真和實驗,文章設計的系統,試驗結果與理論基本相符,達到系統預先設定的目標,實現了5 V到3.3 V的無線能量傳輸。

[1]關于無線充電技術[J].實用影音技術,2014(3):84-93.Aboutwireless charging technology[J].Practical audio-visual Technology,2014(3):84-93.

[2]王洪博,朱軼智,楊軍,等.無線供電技術的發展和應用前景[J].電信技術,2010(09),P56-59 WANG Hong-bo,ZHU Yi-zhi,YANG Jun,et al.Wireless power technology development and application prospect[J].Telecommunications Technology,2010(9):56-59.

[3]謝利濤,趙志強,王彥莉.無線充電技術及其應用[J].河南科技,2011(5):68.XIE Li-tao,ZHAO Zhi-qiang,WANG Yan-li.Wireless charging technology and its application[J].Henan Wcience and Technology,2011(5):68.

[4]張杰梁.無線充電技術的原理與特點[J].儀表技術,2014(5):15-21.ZHANG Jie-jun.The principle and characteristics ofwireless charging technology[J].Instrument Technique,2014(5):15-21.

[5]朱美杰.感應式無線充電技術的研究[D].南京:南京信息工程大學,2012.

[6]丁恩杰,薛慧,孫志峰,等.基于磁耦合諧振的無線充電系統建模與分析[J].中國礦業大學學報,2014(5):927-933.DING En-jie,XUE Hui,SUN Zhi-feng,et al.The modeling and analysis of Based on magnetic coupling resonant wireless charging system[J].Journal of China University of Mining&Technology,2014(5):927-933.