掐掐耳朵能治病

洪鈺芳 朱侃

如果說掐掐耳朵就能預(yù)防和治療很多疾病,您大可不必詫異。這說的就是中醫(yī)耳穴療法,它與針灸、拔罐、刮痧一樣,是一種綠色保健方式。

刺激耳穴通經(jīng)絡(luò)

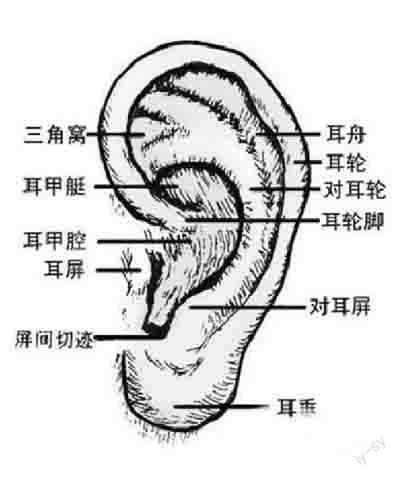

臨床通常所指的人體全身腧穴共有365個,其中,耳朵上就有100余個。而且,非常有意思的是,耳穴的分布就像一個在子宮內(nèi)倒置的胎兒,頭部朝下,臀部及下肢朝上,胸腹部及主軀干在中間。如此,耳垂對應(yīng)著的頭面部,與上肢對應(yīng)的穴位在耳舟(耳輪里面凹陷的部位),與軀干下肢對應(yīng)的穴位在對耳輪(耳朵最外部彎折的部分),與內(nèi)臟對應(yīng)的穴位在耳甲(耳孔上面稍平坦區(qū)),其中,消化系統(tǒng)的對應(yīng)穴則環(huán)繞耳輪腳順序排列。

利用耳穴診斷疾病和治療疾病,二千多年前的《黃帝內(nèi)經(jīng)》已有記載。到明代已經(jīng)出版了耳穴圖譜。中醫(yī)說,“耳者,宗脈之所聚也。”正是因為耳朵上分布著密密麻麻的耳穴,成為全身器官組織特有的反射區(qū)。所以,刺激耳穴,可疏通經(jīng)氣,調(diào)節(jié)臟腑功能,使五臟精氣充盛,經(jīng)絡(luò)氣血暢達。如果堅持每天給耳朵按摩,也就相當(dāng)于給全身經(jīng)絡(luò)做按摩,對身體健康非常有益。

觀耳知疾病

望、聞、問、切是傳統(tǒng)中醫(yī)診察疾病的基本方法,同樣地,通過望、觸、壓、電四法觀察耳廓情況,就可以幫助診斷疾病。非專業(yè)人士可以學(xué)習(xí)其中的望診法和觸診法加以應(yīng)用,即通過肉眼觀察和手觸摸的方法發(fā)現(xiàn)耳廓皮膚上出現(xiàn)的色澤、形態(tài)改變、血管變化、丘疹、脫屑等“陽性反應(yīng)物”等,并依據(jù)其所在耳穴對疾病作出診斷。

變色——

紅色反應(yīng):有鮮紅、淡紅、暗紅之分,鮮紅色常見于進行急癥、痛癥;淡紅、暗紅色常見于疾病的恢復(fù)期或病史較長的慢性疾患。

白色反應(yīng):可發(fā)現(xiàn)片狀不規(guī)則的白色隆起,光澤發(fā)亮、片狀蒼白或中央呈點片狀白色,邊緣紅暈。白色反應(yīng)多見于慢性病。如慢性淺表性胃炎,胃區(qū)呈現(xiàn)片狀不規(guī)則白色反應(yīng),腹脹、腹水在腹脹區(qū)或腹水點見白色反應(yīng);慢性胃炎急性發(fā)作時,胃區(qū)呈片狀白色中間點狀或不規(guī)則紅暈。

暗灰色:多見于陳舊疾病和腫瘤。

深褐色反應(yīng):慢性病變,病愈后在相應(yīng)的耳穴上呈現(xiàn)色素沉著。如乳腺癌根治手術(shù)后,在乳腺區(qū)可見深褐色反應(yīng)。

變形——

耳垂:觸摸有無片狀隆起增厚,如牙周炎可在上、下頜處觸摸到片狀隆起質(zhì)軟物。

耳舟:若在耳舟起始部觸及條片增厚,多為肩背肌纖維炎。

耳輪:易摸到軟骨增生,軟組織呈片狀隆起,常提示相應(yīng)部位的骨性病變或軟組織損傷。如頸椎病在頸椎穴可觸及結(jié)節(jié)狀或珠狀、條段狀物。

耳甲腔:觸摸內(nèi)臟病變。陽性反應(yīng)多為隆起,如肝腫大時在肝穴位可觸及結(jié)節(jié)狀隆起,邊緣清晰;脂肪肝時在肝穴位可觸到片狀隆起,質(zhì)軟似海綿狀;胃炎時在胃穴位有片狀隆起或條索。

常用耳穴治療法

耳穴的臨床治療手段非常有特色,不僅操作方便,而且安全可靠,沒有副作用。目前臨床上使用最廣泛的是耳壓法(指壓法和物壓法)、毫針法和刺血法。耳朵上的穴位眾多,一般人自己找并不容易,但是通過摩、捏、擦等簡單的按摩手法來刺激耳朵,依舊可以達到保健和改善病痛的目的。

頭痛/胃病/腹瀉:1.用兩手掌心依次按摩耳廓腹背兩側(cè),至耳廓充血發(fā)熱為止。2.兩手握空拳,以拇指、食指夾住耳朵,從耳尖開始搓摩,沿著外耳輪上下來回按摩至耳輪充血發(fā)熱為止。3.用兩手由輕到重提捏耳垂3~5分鐘。

牙痛/感冒:1.左手過頭頂向上牽拉右耳尖。2.右手向下牽拉右耳垂。3.然后換邊進行,各重復(fù)數(shù)十次。

面部麻痹/急性耳鳴:1.兩腳向前平坐,食指和中指夾住耳朵,上下摩擦80次。2.按耳道口,將兩手心橫向掩緊同側(cè)耳孔,稍用力一壓一松地反復(fù)按壓30~50次。3.插耳,雙手食指插入耳孔,以感到舒服的力量插入,過兩三秒后拔出兩指;重復(fù)36次,一天做2~3次。

神志病:如果平時心中感到不暢,覺得壓抑,可以自己多按神門區(qū)(三角窩內(nèi),對耳輪上下腳分叉處稍上方)進行緩解。對于失眠癥,則可以用食指和拇指分別揉按耳甲區(qū)中央的心區(qū)、神門區(qū)及對耳屏下端的皮質(zhì)下區(qū)。

當(dāng)然,耳穴療法也有禁忌證,比如嚴重的心臟病者就不宜使用,更不宜采用強刺激的耳穴治療;患有嚴重器質(zhì)性疾病及伴有高度貧血者不宜用耳針;外耳有病變,如濕疹、潰瘍、凍瘡破潰等情況暫不宜使用耳針;孕婦慎用,有習(xí)慣性流產(chǎn)史的孕婦忌用。