淮北柳孜隋唐運河遺址出土的古陶瓷研究概述

楊建華

古陶瓷是幾千年來中華文明的見證,每一件器物的背后都凝聚著文明與智慧。中國古陶瓷的研究在淮北柳孜隋唐運河遺址發掘之前,一般只限于對發掘出土的瓷器進行器形的辨認、時代的斷定、所屬窯口的判別、工藝技術的研究。隨著大運河遺址瓷器的出土,古陶瓷的研究不再僅限于上述內容,更多的是把這些瓷器的研究范圍擴展到與隋唐大運河的開挖、運輸、繁榮、衰落緊密相連,與大運河的命運緊密相連,與中國封建王朝的命運相連,與那個時代的政治、經濟、文化相連。探尋這些瓷器在大運河內埋藏狀況、數量多少、質量優劣、品種的多寡、運輸的路徑、時代的劃定等問題,可以使我們對大運河的認識更加豐富,為大運河世界文化遺產提供更多的力證以及其他一些歷史問題的解決。本文從以下幾個方面對大運河出土瓷的研究進行初步梳理。

一、柳孜隋唐運河遺址的發掘

隋唐大運河和京杭大運河合稱為中國大運河,隋唐大運河開鑿于隋大業元年(605年),文獻記載:“隋煬帝發河南諸郡男女百余萬,開通濟渠。自西苑引谷、洛水達于河,自板渚引河通于淮;大業四年又開永濟渠,并重修江南運河。”第一次將海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,通過永濟渠、通濟渠、邗溝、江南河連接貫通,使東西南北的人流、物流得以暢通。其中通濟渠是隋唐大運河連接黃河與淮河的一段極其重要的河道,唐宋時期稱汴河,“渠廣四十步,河畔筑御道,道旁栽柳樹”,其流經線路沿東漢汴渠(古汴河)至開封后,與古汴河分道折向東南,經今河南商丘、永城,安徽淮北柳孜、宿州、泗縣,江蘇盱眙入淮河,全長650公里,是隋唐大運河連接東西南北的樞紐河道(見圖1)。此渠歷經隋、唐、宋三代600余年,促進了當時封建王朝的大發展,對唐宋王朝的大繁榮起到了極其重要的作用。

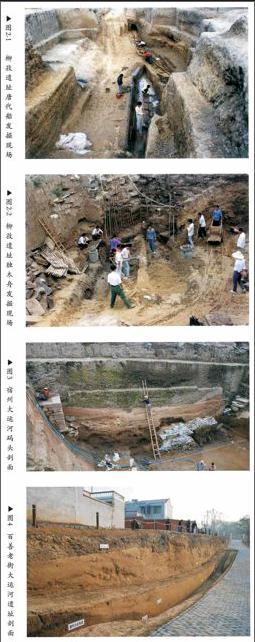

1998年,在進行宿州至永城公路濉溪段改建過程中,于安徽省淮北市的濉溪縣百善鎮以東路段施工時出土了大量的瓷片、銅錢等物,隨即上報安徽省文物考古所,由當時的所長李廣寧帶人查看,引起了地方政府的高度重視,并積極配合施工,進行文物保護工作。1999年初,百善鎮以西路段動工,在柳孜村施工中發現大量陶瓷、古錢等文物,還有一處石構建筑遺跡。5月初,經國家文物局批準,安徽省文物考古所、淮北市博物館和濉溪縣文管所共同組成考古發掘隊,對柳孜的石構建筑體進行發掘。從5月4日進點至11月7日撤點,歷時200天,布8個探方,累計發掘面積900余平方米。此次發掘有三項重大發現:一是出土1座宋代石構建筑體;二是出土8艘唐代沉船;三是出土了隋、唐、宋、元時期的來自全國20多座窯址的近數萬片瓷片,其數量之多,窯口之眾,品種之豐富,十分罕見(見圖2)。

這次考古重大成果被評為1999年度全國十大考古新發現之一。2001年柳孜隋唐大運河遺址被國務院公布為全國重點文物保護單位,2007年進入中國申報世界文化遺產名單,2014年6月22日正式列入世界文化遺產名錄。

另安徽省宿州市從2006年4月到2007年9月有兩次汴河故道的考古發掘,根據宿州市博物館高雷先生《大運河宿州段考古成果匯報》說:發掘面積共1064平方米,出土各類以瓷器為主的器物3900余件,涉及20多個窯口,這次發掘得知河口寬32.6米、底寬20米、深5米,文化層共分9層(見圖3)。2009年10月,淮北市為迎接第五屆大運河文化節,對淮北市百善鎮老街大運河遺址進行了挖掘,得知文化層共分8層(見圖4),清理出一批唐宋瓷器。2012年2月淮北柳孜隋唐運河遺址進行第二次考古發掘,根據胡均《2012柳孜運河發掘情況簡介》知此次發掘面積2000平方米,出土大量遺物,其中瓷器殘片數以萬計,可復原的器物數量達3000多件,新發現兩岸河堤、北岸石筑臺體、河道、宋代木船。

二、隋唐大運河通濟渠出土瓷器的品種和特點

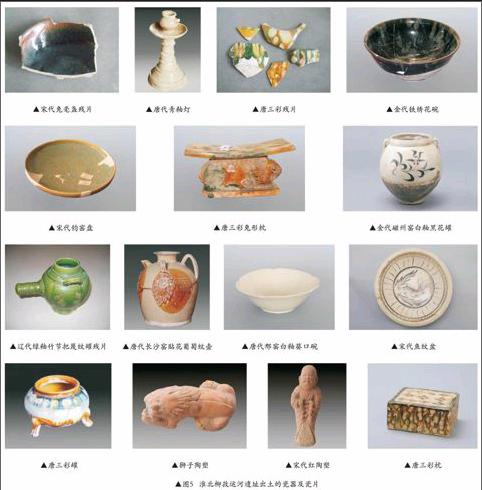

據闞緒杭先生《淮北柳孜運河遺址發掘報告》知:瓷器在柳孜遺址的發掘中大量出土(這次發掘主要是在唐代地層),整理的瓷片近40000片。器形有碗、缽、盤、盞、盆、罐、壺、瓶、壇、燈、瓷塑、盒,可修復件中碗917件、盤69件、盞119件、盆37件、缽209件、罐129件、壺28件、瓶6件、壇8件、燈4件、盒7件、盂6件、盞托1件、枕9件、瓷塑2件、鈴15件、三彩器38件。釉色有黃釉、青釉、白釉、黑釉、彩釉、影青等,多數釉色深淺不一,其中黃釉較多,次為青釉、白釉、醬釉、黑釉等,多數瓷器釉下施一層化妝土,胎釉結合較牢,極少數有脫釉、飛釉現象。器表多素面,有少數點彩、彩斑、三彩、窯變,在裝飾上有貼花、刻劃花,繪花、印花、塑花,少數器物有文字裝飾。

在挖掘遺址期間,淮北市博物館與濉溪縣文管所也從沿線百姓家中征集到一些殘碎瓷器,這些殘碎瓷器通過器形辨認,主要是民間日常生活所用的碗、盤、盞、壺、缽等。唐、五代時期的器物以餅底、平底、玉璧底、窄圈足的碗、缽、罐、壺為主,口沿特征主要是斂口、侈口、圓唇和半圓唇,器壁多較厚重。兩宋時期器物的特征主要是:底部大多數圈足,少數為平底,宋晚期內底多有澀圈;口沿特征主要是敞口、斂口、平沿、卷沿、六出筋、八出筋、十出筋、蓮花形、葵花形等形式;器壁有淺腹、深腹、弧壁、瓜棱、斗笠形等;釉色以青、黑、白、影青釉為主,少量黃釉,柿紅色釉;裝飾手法以胎裝飾為主。可基本判定其所屬窯口和窯系的主要有邢窯、壽州窯、蕭窯、東門渡窯、磁灶窯、鞏縣窯、長沙窯、鶴壁窯、淮北市新發現的烈山窯、景德鎮窯、吉州窯、定窯、磁州窯、臨汝窯、耀州窯、建窯、龍泉窯、越窯等,還有一些辨認不準的窯口。這些征集到的大量瓷器和發掘的瓷器中,發掘品以唐代長沙窯、越窯、壽州窯、邢窯、鞏縣窯為多;征集的瓷器中以壽州窯、景德鎮窯、臨汝窯、磁州窯、吉州窯最多,耀州窯、龍泉窯、越窯、定窯、鞏縣窯、鈞窯、淄博窯次之,還有界首窯、德清窯、密縣窯等,反映了我國唐宋時期南北地區各主要瓷窯產品的時代特征。這些瓷器主要分布在我國的河南、河北、湖南、山東、安徽、陜西、江西、浙江、福建等省,南北皆有,地域廣闊(見圖5)。

這些出土瓷的總體特點,用五個字概括就是“全、新、多、亮、精”。

1 “全”是指出土瓷所涉及的窯口全。

2 “多”是指出土瓷的數量多、品種多。

3 “新”是指運輸過程中沉沒的商品或貢器,絕大多數是未曾使用過的器皿,釉面凈,露胎凈,器表少有附著物,最多有一點堿沁劃痕,因而新。

4 “亮”是指器表因地下大運河弱堿性的水土環境,優于廢墟、墓葬和地下水較多的窖藏。釉表接觸不到有腐蝕或污染的物質,故而器表很亮。

5 “精”是指數代以來大量南方窯口的貢品遺存,和北方窯口的一些外銷產品遺存以及南宋進貢金朝的“歲貢”“歲幣”瓷器都有可能遺落在大運河里,成為今天我們能見到的精品。

三、隋唐大運河通濟渠出土瓷特點形成的原因

隋唐大運河通濟渠段所出隋、唐、宋的古陶瓷遺存,從品相上看,可分好、中、差三種類型。它們分別出土于以下三個地方:汴渠河道至宋代束窄后,不再疏浚攪動的隋唐河道兩岸各十米的寬度范圍內;宋代束窄后的河道寬度范圍內的宋代文化層;河道及兩岸范圍內上部擾亂層。

1 《淮北柳孜運河遺址發掘報告》稱:隋唐大運河通濟渠柳孜遺址,深約7米,當時共布8個探方,由于堆積不同,河道可分7至10個地層。以最典型的第5、第6探方為例:第1層為表土擾亂層約0.5米;第2至第4層為唐至五代時期形成的地層約1.8米,以黃色沙土為主;第5至第9層為隋至唐時期形成的地層約5米,以黃色細沙土為主,并且是越向下,土質越細越純;第10層為含白灰色料姜石的黃色生土層,不含文化遺物。這是唐代河床的地層堆積情況。宋代河床的地層從柳孜遺址第7探方看(其他探方都在唐代河床上),其地層堆積共8層,厚度約7米。第1、第2層為表土層約0.8米,第3至第5層是黃色沙土層,為南宋河道廢棄后的淤積約3米,第6、第7層是黃色沙土為宋代河道運行中河床流沙淤積層約3米,第8層為含白灰色料姜石的黃色生土層(見圖6)。從宿州市西關步行街隋唐大運河考古發掘河床剖面圖看,文化層共9層:第1層為明清文化層,第2層為南宋中后期至元代文化層,第3至第6層為宋代河床堆積,第7至第9層為唐代河床堆積。從第5、第7代表唐宋兩個時期的探方地層和宿州市的運河遺址發掘情況看,河道沉積的沙土層沙細如粉,遇水即濕、過水即透、見風就干,土壤的透氣性非常好,經酸堿度測定為弱堿性,運河瓷就是在這樣的環境中保存千年。這是形成運河瓷器表呈現亮、新特征的根本原因。

2 由于大運河獨特的地理環境,溝通南北五大河流的樞紐地位,使全社會的人流、物流得以暢通,“正是運河一開,天下利于傳輸”。再加上唐宋是我國封建社會的鼎盛時期,制瓷業空前繁榮,窯場數量達到歷史巔峰。市井生活光怪陸離,日用瓷、陳設瓷遍布社會各個角落,飯館、酒肆、茶攤、藥店里面,茶幾、桌案、大小廳堂之上,陶瓷器皿無處不在。有專用斗茶的各式盞、吹奏的小樂器、玩耍的小動物、人物瓷塑等,其使用范圍囊括了社會的各個層面,品種用途開后世之先河。運河的開通為瓷器的銷售打開了銷路,銷售量的增加又刺激了制瓷業的發展,由此促進了社會商業經濟的發展,進而又使沿運河城鎮開始興起并繁榮。以運河淮北段為例,境內40公里的河段,沿途就有第城、茅城、蘄澤鎮、白撣縣、渙北縣、柳子鎮等城鎮,城鎮又使瓷器有了聚散地。一方面是國內各階層的需要和對外貿易的需要;另一方面唐宋時期飲茶斗茶之風的興起,宮廷對日用器皿陳設觀賞瓷的需要,酒樓茶肆對酒器茶具的需要,社會各階層生活的需要,使這一時期的創燒出很多新鮮花色品種。這是形成隋唐大運河汴渠段出土陶瓷品種多、數量多、窯口多的現象的重要原因。

3 《宋史·河渠志》記載“汴水橫亙中國,首承大河,漕引江湖,利盡南海,半天下之財賦,并山澤之百貨,悉由此路而進”,說明了汴河的承載量及重要作用。其繁忙的程度如《元和郡縣圖志》所說:當年的運河是“公家運漕,私行商旅舳艫相繼”以此來形容其運漕商旅往來不絕、船頭接船尾的繁忙景象。由于大運河合理的交通網絡,它連接了五大水系,五大水系又連接了樹枝一樣的支流,這些支流沿岸所設的窯廠生產的瓷器,均有進入大運河進行商貿成為大運河瓷的可能。另外通濟渠上接引黃河水,挾帶的泥沙較大,促使通濟渠水位逐年抬高。這就需要每隔若干年就要疏導一次。宋仁宗嘉祜元年(公元1056年)對大運河實施“木岸狹河”的治河方略,將原來60多米的河道縮為40米,縮窄后,岸直流急,疏浚減少。特別重要的是原靠近兩岸各約10多米的河道中的遺存,因被堤壩壓覆,而能長久地保存下去直到今天。另外宋金對峙以后,疏浚減少,河床越來越高,河道越來越窄,河水越來越淺,直到最后完全湮塞。在這期間又遺存很多那個時代的瓷器。這是形成隋唐大運河通濟渠有如此之多、之精的瓷器的又一重要原因(見圖7)。

四、隋唐大運河通濟渠段瓷器的來源

由于大運河連接了五大河流,而五大河流的支流又伸展到遠離大運河的內地,這樣全國各地各個窯口生產的瓷器都能通過這些河的支流、干流暢通到外地。能在通濟渠上行走的:一是當時的暢銷瓷,即當時各大民窯的名牌產品,它們北上或南下,這在運河發掘品中可窺一斑;二是進貢品,一般是南方窯經過汴河進京的;三是外銷瓷,一般是北方窯經過汴河到揚州港遠銷海外的;四是汴河沿岸的一些小窯口生產的瓷器由于運輸的需要經過汴河;五是汴河兩岸百姓日常生活使用的瓷器;六是由于河道的廢棄當作垃圾丟棄在河內的。這些瓷器都會因為水患、戰亂、事故、盜搶等原因遺棄在運河內。

五、隋唐大運河通濟渠段出土瓷器的研究

在研究辨識運河瓷的過程中,一些運河瓷收藏家、研究者根據運河瓷獨特的埋存環境,經過長期的潛心琢磨,并結合與其他環境存在瓷對比,總結出一些規律要點:認為有些“大運河瓷”看起來新,感覺上凈,視覺上亮,還有一些聽起來悶,撫摸干澀,上手分量輕,總體數量上精品少、大路貨多,具體地說:

1 同一時代、同一窯口、同一品種的運河出土瓷器與其他環境的瓷器相比敲擊聲有些暗啞,音頻較短,不像傳世品的發音清脆悠長,也不像出水瓷器那樣糠散發悶,也沒有一般出土瓷所常有的“沙沙”的聲音。

2 有些運河瓷的釉面一般比較干澀,它的釉面特征與其他環境的高古瓷有些不同。運河瓷雖然涵蓋了從隋到元八個朝代東西南北中幾十個窯口,但是運河瓷有著一個明顯的特征(不包括很亮的瓷)就是釉面包漿顯得有點干澀。

3 有些運河瓷的上手分量比較輕,運河瓷出土以后,經過一段時間干燥或者脫水處理,手上的分量顯著變輕,經過研究發現“運河瓷”的胎骨致密度不夠緊密,因而上手后分量感覺不夠凝重。這種情況顯然與地下環境有關,因為有些胎質堅實細密的瓷,如越窯、湖田窯、定窯等與運河內出土的同一時期、同一窯口、同一器形的瓷器情況迥然不同。

4 有些大運河瓷看起來干凈,一般僅需用水沖刷即可光潔鮮亮,不似遺址墓葬出土的瓷器很長時間清洗不凈,也有少數器物有一些黃色的附著物,當地人稱“飯粘子”。大多鈣化了并不臟。

大運河瓷經歷了前700年的水環境,后700年的土環境,中間還有介于兩者之間的流沙環境,特殊的環境造成了特殊的品相,這是與其他環境所不同的,是介于“出土瓷”與“出水瓷”之間的一個門類。

總之,大運河瓷與其他遺址、墓葬出土器物比較,運河瓷干凈;與海水瓷比較,海水瓷呈啞光狀態;與淡水瓷比較運河瓷又少了很多劃痕,品相較好;與窯址比較運河瓷有土沁、堿沁;與地宮、窖藏比較,運河瓷更開門一些,不似地宮、窖藏若無明確記載或正式考古發掘,很難辨其真偽;與傳世器物比較少了一些包漿。

六、結語

運河自開通后,從隋至元初,600多年的通航,曾經幾度興衰,浚而塞、塞而疏,大量的陶瓷經過這條黃金水道運輸,從北方的海河到黃河、淮河、長江、錢塘江直到出海口,沿途多少州縣、郡府、城鎮,上上下下、集散轉運,期間因各種變故而散落、遺棄在河道里的瓷器包括完整的、殘破的,數量相當驚人,淮北和宿州的運河考古已證實。運河就像一條大展帶,它把600多年間我國東西南北中的各個大小窯口的各個時代的瓷器展示了出來。運河瓷的研究才是剛剛起步,我們希望通過各位專家的研究,讓大運河瓷發揚光大,為世界文化遺產大運河增色。