清代滿蒙姻盟的見證

閆洪森

近年來,在科爾沁草原陸續發現了幾座清代公主墓,扎魯特旗固倫雍穆長公主墓就是其中的一座。確切地說,能稱為公主墓的,應是出身皇室或育于宮中的諸王之女。《清史稿·公主表序》記載,清代皇后的女兒封為固倫公主;妃嬪的女兒和由中宮撫養長大的宗室成員家的女兒封為和碩公主。公主的丈夫,滿語稱為“額駙”,這是漢語“駙馬”的意思。這些下嫁給外藩王公的公主死后,所葬的地點都是有規定的,據有關文獻記載,清代早期亡故的公主大都葬在外藩“額駙”所在的封地。扎魯特旗固倫雍穆長公主墓就是屬于這一情況。

固倫雍穆長公主(1629-1678年),清初人,滿族,姓愛新覺羅氏,名雅圖,是清太宗皇太極和孝莊皇后的第四個女兒,被封為固倫公主。崇德六年(1641年),皇太極接受了科爾沁左翼中旗和碩卓里克圖親王烏克善為其子弼爾塔哈爾尚公主的納聘禮,下詔把固倫公主嫁給了弼爾塔哈爾為妻。弼爾塔哈爾是孝莊文皇后的親侄子,與固倫公主是表兄妹結親。崇德八年(1643年),弼爾塔哈爾授固倫額附儀;康熙五年(1666年),襲和碩卓里克圖親王爵位;康熙六年(1667年)卒。順治十四年(1657年),固倫公主進固倫長公主,康熙十六年(1677年)改封興平長公主。后又改為雍穆長公主。嫁后所生子女不詳,只知道長子是鄂齊爾。康熙十七年(1678年)長公主病逝,享年50歲。因其生前信佛,死后火化,葬于今扎魯特旗前德門嘎查(村)的南面丘陵之中。該地當時系科爾沁右翼中旗轄地。

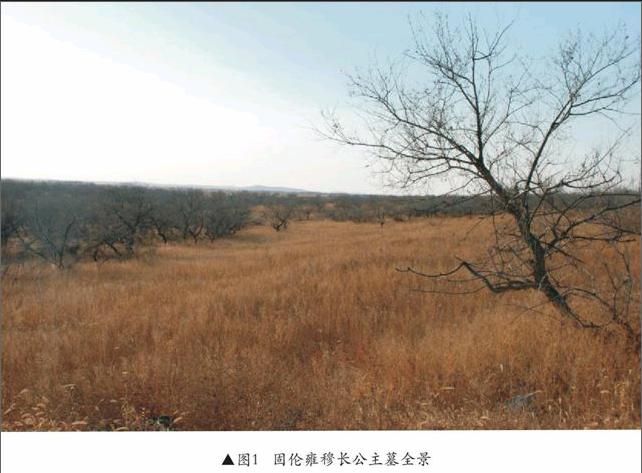

通遼市扎魯特旗固倫雍穆長公主墓位于內蒙古自治區通遼市扎魯特旗黃花山鎮前德門嘎查(村)西南三公里處。據當地人講,此墓地表建有護墓的廟宇。在1947年土地改革之前這里還有三四十個喇嘛在此守陵。土地改革時這些喇嘛被趕跑,廟宇被破壞,清理之前已經是一片廢墟,但廟宇的布局和輪廓仍可見一斑。在當地,當地村民時常來這里起磚自用。墓地的周圍植有大片榆林。禪院雖小,但整潔肅穆。可想當年這里一定是植被茂密,香火旺盛的莊嚴景象。(圖1)

1977年,在扎魯特旗前德門嘎查(村),當地農民在一片建筑廢墟上起磚時,發現廢墟下面有“地宮”。同年6月中旬,通遼市(當時稱哲里木盟)文物工作者聞訊后,前往扎魯特旗前德門嘎查(村)進行調查,并對“地宮”進行清理。在清理過程中,從墓中出土了一個墓志銘。專家通過對墓志銘的釋讀得知,此“地宮”是一座清代公主墓,墓主人是固倫雍穆長公主。

扎魯特旗固倫雍穆長公主墓墓頂距地表深約一米,磚室券頂長1.8米、寬1.6米、高1.9米。墓門西南向。門內豎置墓志一合,用兩條鐵箍緊固著。公主為火葬,骨灰置于一銀質骨灰盒中。墓室內另有一青花葫蘆形的瓷瓶,用黃緞包好放置在墓室的西北角,內裝糜子和一些珍珠、瑪瑙、玉石等。

固倫雍穆長公主墓骨灰盒(圖2),廟宇形,銀質。通高65厘米,長51.5厘米,寬45厘米。骨灰盒由屋身、屋基、屋頂組成,平面為四廊式,周圍檐柱十根。內柱十根半露于墻外。正面鏨刻對扇格子門,并鏨出鋪首。門前施兩踏臺階,屋頂為歇山九脊式。屋脊中央置一火珠,兩側有鴟尾。四條垂脊下端各施龍首,戧脊施望尊,九條脊的兩側鏨刻卷花草紋,屋頂前后、左、右四坡施銀瓦。銀瓦已缺,只留有鉚銀瓦的小孔。

骨灰盒呈一廟宇建筑模型,屋頂正中置一火珠、鴟尾、脊獸尚存,屋頂的瓦垅為銀片制成,用銀釘鉚于屋頂之上,溝滴瓦當沖壓成卷云和獸面紋,極為精制。由于出土時所有瓦片已全部被盜走,所以只余幾個溝滴和瓦當。屋頂就是骨灰盒的盒蓋,可以開啟,左右各有兩個吊環與前墻上的環耳扣合并,用吊勾鎖緊,使整個建筑成為一體。屋檐下豎圓柱十根,左右各一,前后各四,置于一個磚石結構的臺基之上。當時出土骨灰盒的屋頂上放了一個罩,周圍束有圍裙,其下放一雙層座墊。座墊、圍裙、頂罩都是用金銀線緙絲彩色團龍織錦制成的。出土時金碧交輝,使整個骨灰盒顯得肅穆而莊嚴。可惜的是,這些絲織品現已損毀。骨灰用兩塊黃綠大幅緞子包好放在盒中。其下墊一層紙,紙下放一層木炭;其上放三塊緙絲彩色龍紋織錦墊子,均為雙層,一面銀線黃錦,一面金線蘭錦;再上面是三束紙幡。墓志為漢、滿文合璧鐫刻,為康熙御制(圖3)。

固倫雍穆長公主的骨灰盒和墓志現被珍藏在通遼科爾沁博物館里。扎魯特旗固倫雍穆長公主墓于2006年9月6日公布為通遼市市級重點文物保護單位。