平衡計分卡理論與糧食直補資金績效評價

吳珍彩

(河南牧業經濟學院,鄭州 450044)

一、問題的提出

為提高種糧積極性,增加農民收入,保障國家糧食安全,從2004年起國家開始實施糧食直補政策,從原來的補貼流通環節變為直接補貼生產環節,糧食直補資金由中央財政從糧食風險資金中撥付給地方財政,再由省級財政向下撥付,最終打入農民賬戶,讓種糧農民受益。

隨著工業化、城鎮化不斷發展,加上農業生產成本不斷攀升,種糧收益持續下降,農民種糧積極性大大降低。發揮糧食直補資金激勵作用的需求更加迫切。從2004年實行糧食直補第一年,中央撥付116億元用于糧食直補,到2014年中央財政向各省(市)撥付糧食直補資金151億元、農資綜合補貼資金1071億元。一方面,國家不斷提高糧食直補資金,另一方面,農民種糧積極性提高緩慢,甚至部分地區出現撂荒、改種其他經濟作物等現象。糧食直補資金到底有沒有起到應有作用,資金使用效率如何,存在什么問題,這些都是我們迫切需要解決的問題。

國內外關于研究農業補貼和糧食直補政策方面的文獻較多。梁世夫(2005),張國慶(2012),鄧蒙芝(2014)研究指出,相對于農資價格上漲、種糧成本增加而言直補標準過低,很難實現糧食增產、農民增收的政策目標;沈淑霞等(2008),江喜林(2013),王歐等(2014)等認為糧食直補政策在實際操作中存在著補貼對象和范圍確定方法不一、補貼標準不確定、補貼資金發放程序多、政策執行成本高等問題。縱觀前人研究成果,大多學者是從財政、政府管理等角度來分析糧食補貼的政策效果,針對糧食直接補貼資金管理方面的研究文獻非常少,而專門針對績效評價的文獻就更少。本文將試圖利用平衡計分卡理論構建糧食直補資金績效評價體系,并使用實地調研數據,實證分析河南省產糧大縣滑縣的糧食直補資金績效。

二、平衡計分卡理論和適用性分析

平衡計分卡是由美國著名管理學家卡普蘭和諾頓開發的一種全面、系統、有效的考察企業管理成就的績效指標體系(王會智,2010)。在這個體系中“遠景”和“戰略”被視為績效衡量的中心,同時將遠景和戰略細化為可衡量的績效指標,即財務維度指標、顧客維度指標、內部流程維度指標和學習與成長維度指標,指標所包含的信息同時也反映了影響企業短期與長期績效的因素。

一方面,平衡計分卡理論中績效管理的平衡思想與糧食直補資金的績效評價是相通的。平衡計分卡理論包含四個方面的平衡思想:即外部和內部之間的平衡、結果和過程之間的平衡、短期和長期之間的平衡、定量和定性之間的平衡。對于糧食直補資金績效評價,也應考慮這四個方面的平衡。首先,糧食直補資金的發放涉及多個部門,部門內部工作流程設計、工作人員素質以及部門之間配合情況都會影響資金使用效率。所以,糧食直補資金使用績效評價也要考慮部門內部流程效率和各部門之間協調配合;其次,政府行為也需進行投入產出分析。糧食直補政策執行過程投入大量的人力、物力、財力,政策執行收益情況是衡量政策效果的重要指標。所以,糧食直補資金使用需要成本和收益的權衡。再次,糧食安全是政府的長期目標,糧食直補政策的實行是為了實現糧食增產、糧農增收,保障國家糧食安全。在政策執行中,糧農滿意度會影響其進一步發展糧食生產的積極性,進而影響糧食安全。糧食直補資金使用既要考慮糧農當前利益,同時要注重國家長久糧食安全。最后,糧食直補資金使用效率需要考察補貼對象的滿意情況,這直接影響政策執行效果,而這些定性指標往往不夠客觀,難免會有些偏頗。運用較為準確、客觀的糧農收入增長率、資金使用違紀率等定量指標,可以很好的彌補定性指標缺陷。

另一方面,平衡計分卡理論是通過觀測主體在四個維度的實施情況,構建綜合評價體系,對組織支出的總體情況進行績效評價。糧食直補是國家為激勵糧農種糧,提高糧農收入的非贏利性支出,其資金使用效率很難直接計量。資金使用效益不僅包含經濟效益,還包括社會效益,而且涉及諸如農業局、財政局、信用社等多個活動主體。所以糧食直補資金績效評價不能單一的使用傳統的財務業績評價方式,需要多維度全面衡量。平衡計分卡理論的財務維度可以衡量,在糧食直補資金總額不變條件下,相關部門如何更好地履行職責,降低成本,提高直補資金的使用效益;平衡計分卡的顧客維度可以衡量資金受益對象對政策滿意等等相關情況,進而為政府政策調整提供依據;平衡計分卡的內部流程維度可以衡量糧食直補資金發放部門內部制度設計、員工素質以及相關部門配合情況。平衡計分卡的學習與成長維度可以有效反映政府相關部門改進工作方法、提高工作效率情況。由此可見,這四個指標綜合評價了考核主體在整個支出活動中方方面面的成果,能夠滿足衡量糧食直補資金績效需要。

三、基于平衡計分卡理論糧食直補資金績效評價的指標構建

(一)指標體系構建

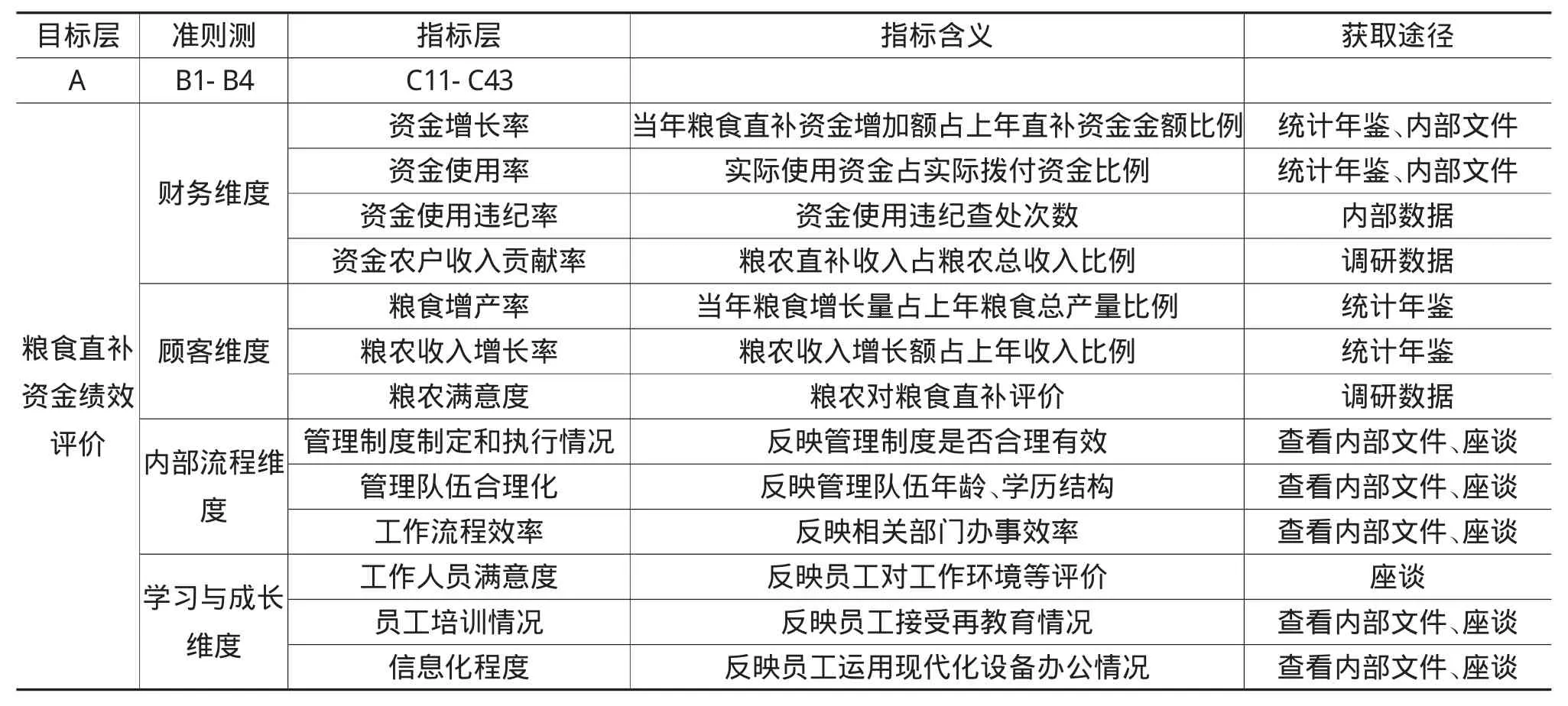

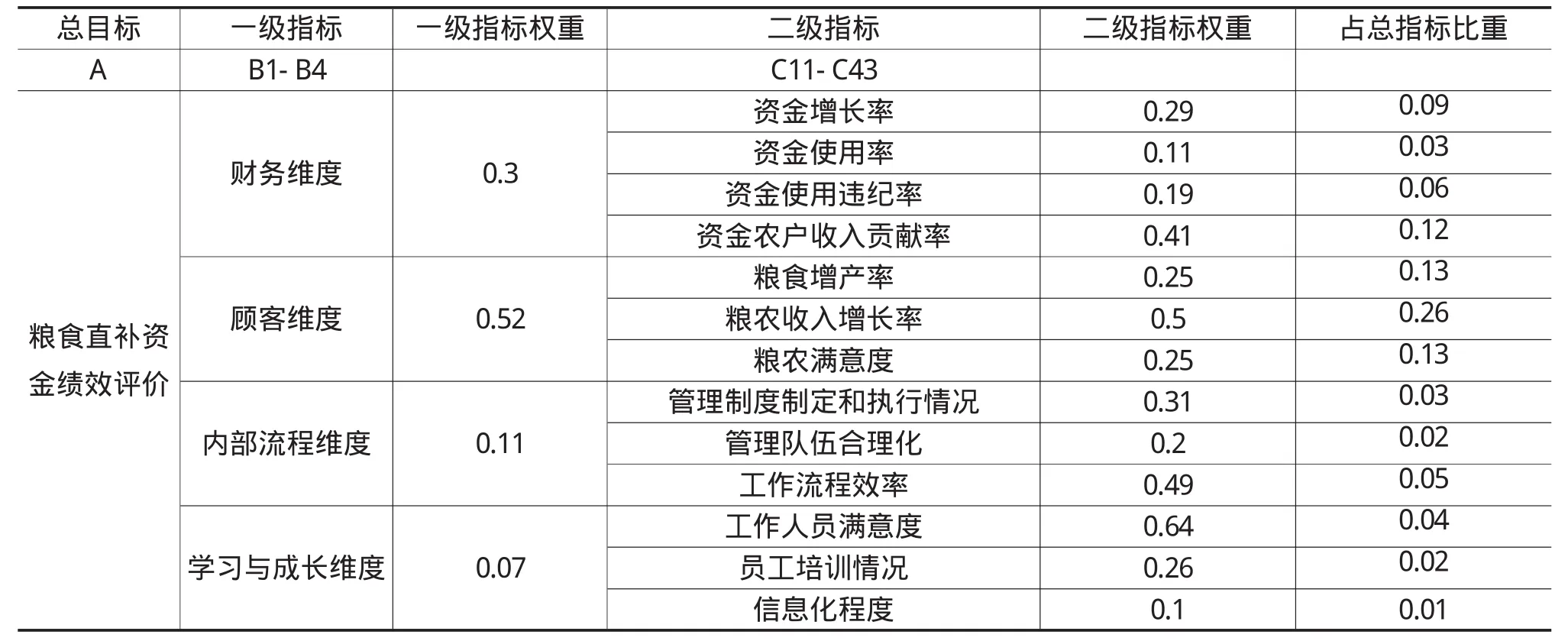

借鑒平衡計分卡理論,糧食直補資金績效評價也從四個方面考慮并把這四個維度作為準則層,下設指標層作為具體的觀測點,構建完善的糧食直補資金績效評價體系。

1.財務維度。我國還處于社會主義初級階段,經濟發展還不夠強大,因此,在糧食直補資金績效評價體系模型中,假設政府每年用于糧食直接補貼的資金都是有限的,即糧食直補資金來源受較大約束。在糧食直補資金使用中,財務方面的核心任務是解決如何利用有限的糧食直補資金實現糧食增產和糧農增收兩個目標。具體可從兩個方面進行構建指標:一是反映糧食直補資金來源的指標,即資金增長率和資金使用率;二是衡量糧食直補資金效果的指標,即資金使用違紀率和直補資金對農戶收入貢獻率。

2.顧客維度。國家實行糧食直補政策目的是滿足農戶的實際需求,實現糧食增產,農戶增收。通過向農戶發放糧食直補資金,一方面,彌補農戶種植糧食過程中成本支出,增加種糧農民收入;另一方面,通過增加農民種糧收入,提高糧農種糧積極性,從而實現糧食總產量的增加。具體可以從糧食增產率、糧農收入增長率、糧農滿意度等方面進行評價。

3.內部流程維度。內部流程維度旨在為完成財務和顧客維度目標,構建高效、合理的企業價值鏈。在糧食直補資金績效評價模型中,內部流程維度的指標主要考核在糧食直補資金發放過程中,相關部門是否向糧農提供高質量的、高效率的、責任明確的服務。內部流程管理首先需要建立相應的保障制度,其次對領導者管理水平及相關從業人員技能有嚴格要求。可以設置資金管理制度的制定與執行情況、管理隊伍的合理化、工作流程效率進行評價。

4.學習與成長維度。人是組織使命和價值實現的載體,人的素質高低直接影響制度執行、工作效率等。同時前三個維度的落實也是靠人來完成,因此學習與成長實際上就是人的學習與成長。在糧食直補資金管理中,學習與成長維度主要反映相關管理部門是否具有持續發展、優化工作流程、提高工作效率的能力。具體可以通過員工滿意度、員工培訓比率、信息化程度來反映。

表1 糧食直補資金績效評價指標體系

(二)指標權重賦值

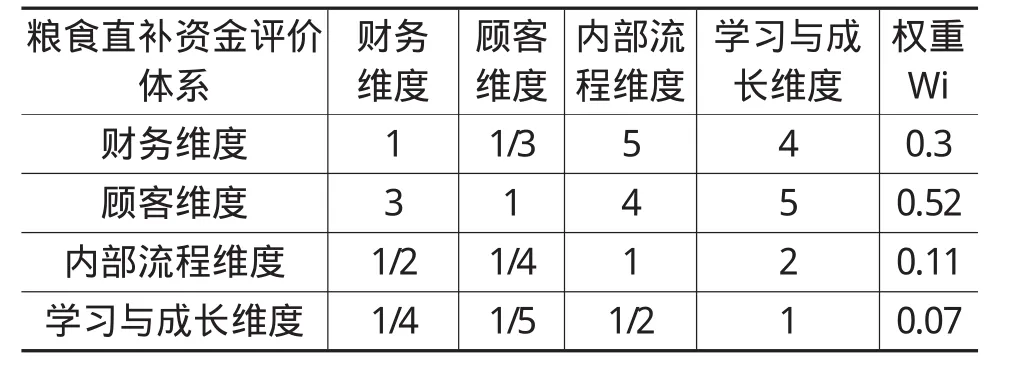

在糧食直補資金績效評價體系中,涉及的四個維度指標在評價體系中對總體目標作用各不相同,各指標權重大小直接影響評價效果,本研究采用層次法(AHP)確定各維度指標的權重,使糧食直補資金評價體系更加科學、有效。

1.確定各指標權重。針對糧食直補資金績效評價指標設計調查問卷,通過知名專家打分,構建兩個層次五個判斷矩陣。再計算各個指標一致性比率并進行一致性檢驗,通過檢驗后計算出特征向量,即為績效評價體系各指標的權重。

表2 一級指標判斷矩陣表及權重

表3 二級指標財務維度判斷矩陣表及權重

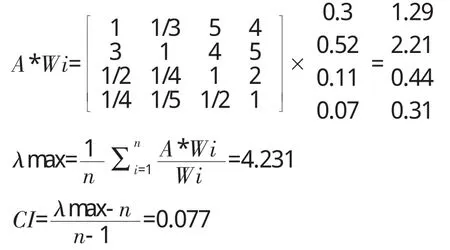

(1)一級指標(A-B)判斷矩陣

查表可知:當n=1時,RI=0.9

所以,該判斷矩陣通過一致性檢驗。

(2)財務維度指標(B1-C14)判斷矩陣

同理計算一致性比率CR=0.027﹤0.1,通過一致性檢驗。

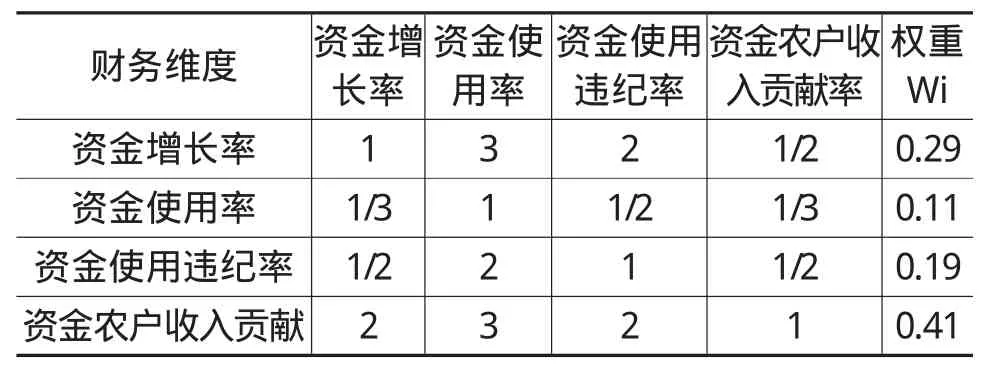

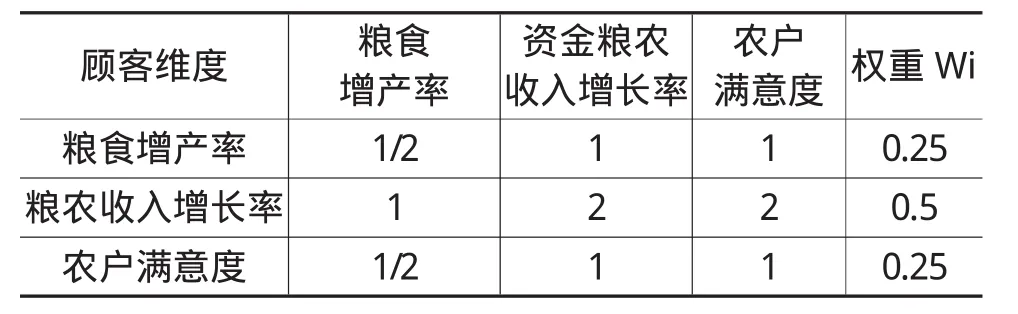

(3)顧客維度(B2-C23)判斷矩陣

表4 二級指標顧客維度判斷矩陣表及權重

同理計算一致性比率CR=0﹤0.1,通過一致性檢驗。

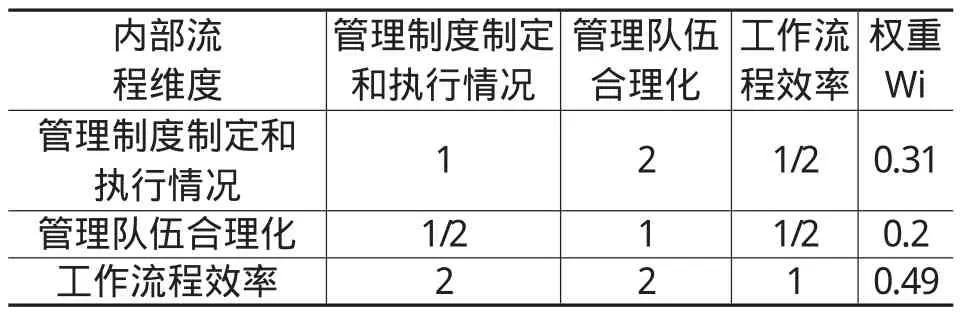

(4)內部流程維度(B3-C33)判斷矩陣

同理計算一致性比率CR=0.052﹤0.1,通過一致性檢驗。

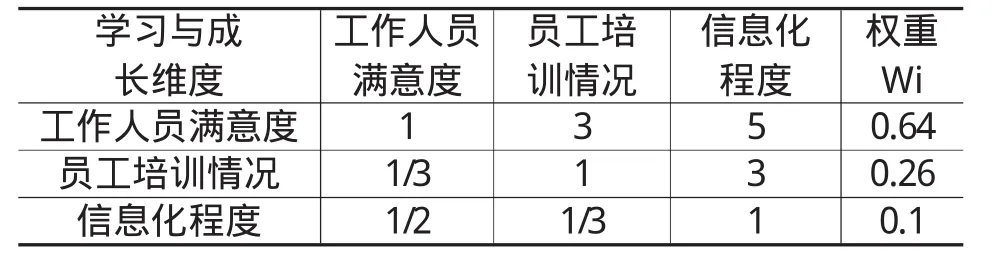

(5)學習與成長維度(B4-C43)判斷矩陣

表5 二級指標內部流程維度判斷矩陣表及權重

表6 二級指標學習與成長維度判斷矩陣表及權重

同理計算一致性比率CR=0.037﹤0.1,通過一致性檢驗。

據此可得到糧食直補資金績效評價體系各指標權重如下表:

2.模糊綜合評價。由于糧食直補資金績效評價體系中各指標量綱不同,且很多指標無法實現完全量化,只能通過主觀判斷評價,所以各指標無法直接加總求和。這需要利用模糊綜合評價法把主觀判斷指標合理的量化,從而使各指標有機統一,便于加總計算。首先要構建各因素集合U、各因素評語集合P及各因素權重集合W,然后進行各級模糊綜合評價,得出各層次判斷矩陣R,

表7 糧食直補資金績效評價指標的權重

其中,rij表示運用建立的評價集合P對因素集合U的每一個相關因素U1進行模糊評價,逐層評價得到各個觀測指標的模糊評價。本文采用專家評價得出相應的隸屬度得分,然后由(U,P,R)共同建立關于糧食直補資金績效評價的多層次模糊綜合評判模型。最終得出對評價對象P的整體綜合模糊評價結果。

四、河南省滑縣糧食直補資金績效評價實證分析

(一)滑縣糧食直補資金執行情況

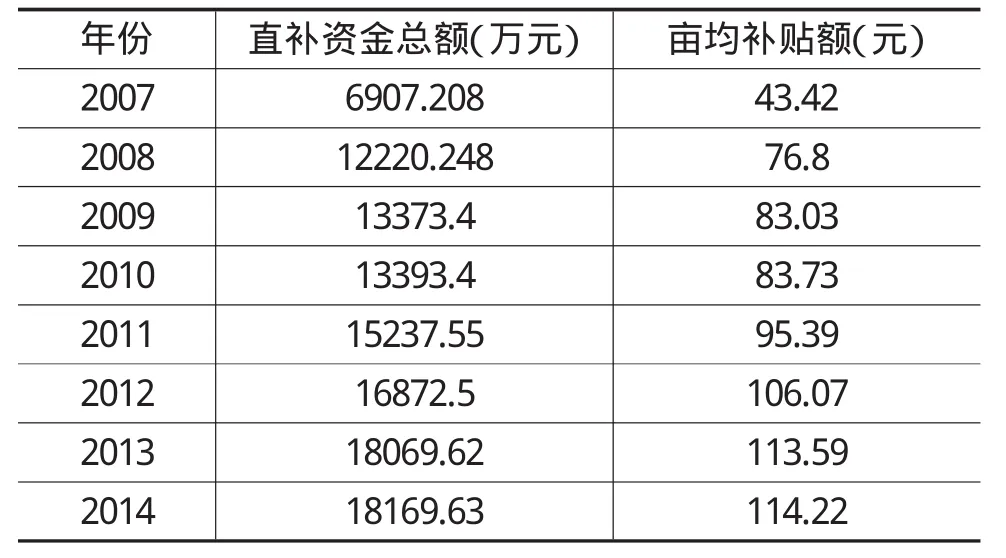

滑縣位于河南省北部,縣域面積1814平方公里,耕地面積195萬畝,人口140萬,轄12鎮10鄉1新區。滑縣是中原經濟區糧食生產核心區、河南省第一產糧大縣、中國糧食生產先進單位。截至2013年,滑縣成為中國唯一的糧食生產先進縣標兵“十一連冠”,有“中原糧倉”之稱。

滑縣糧食直補資金來源于糧食風險基金,2011年前基金來源于中央和地方財政,2011年后國家取消糧食主產區風險基金配套,基金完全由中央撥付。該縣財政局和農業局專門制定了《糧食直補資金兌付工作方案》,明確各部門職責,將工作落到實處。在具體操作中,由鄉鎮政府負責所在鄉鎮的糧食種植面積進行核實和測量,縣農業局負責對鄉鎮府上報的面積進行最終的審核和確認,最終,財政局依據農業局提供的糧食種植面積測量情況進行匯總測算,核算每畝糧食種植面積應得的實際補貼金額,并將補貼款直接分配到戶。在實地調研中發現,鄉鎮政府主要是委托村干部核實農戶實際種糧面積,縣農業局、鄉鎮政府進一步核實的較少,在有些地方出現了誰與村干部關系好,誰測出來的面積就大的不良現象。調研中也有農戶提出補償標準和計算方法不清楚,同等種植面積得到的補償款卻不一樣。

2014年全縣發放糧食直補資金18169.63萬元,補貼糧農29.54萬戶,比上年增加100.1萬元。在2014年糧食直補資金發放的過程中,切實做到了“四到戶”和“七不準”,沒有出現挪用、擠占、侵吞現象。

表8 滑縣糧食直補資金發放情況

(二)滑縣糧食直補資金績效評價

筆者向十位專家發放了滑縣糧食直補資金績效評價表,這十位專家由河南農業大學教授、財政系統多年從事糧食直補資金管理的工作人員、農村信用社負責糧食直補資金發放的領導和鄉鎮負責糧食直補資金的干部組成。專家打分結果見表9。

(三)綜合模糊評價

1.構建指標因素評價集。根據前面建立的糧食直補資金績效評價體系,構建相應的模糊評價因素集。糧食直補資金績效評價體系中一級指標因素集為:集合U={財務維度U1;顧客維度U2;內部流程維度U3;學習與成長維度U4}。二級指標因素集分別為:財務維度U1={資金增長率U11;資金使用率U12;資金使用違紀率U13;資金農戶收入貢獻率U14};顧客維度U2={糧食增產率U21;糧農收入增長率U22;糧農滿意度U23};內部流程維度U3={管理制度制定和執行情況U31;管理隊伍合理化U32;工作流程效率U33};學習與成長維度U4={工作人員滿意度U41;員工培訓情況U42;信息化程度U43}。

2.構建評語集合。綜合考慮各種評語集合等級的優缺點,結合本研究需要,糧食直補資金評語集合為四個等級,即P={財務維度U1;顧客維度U2;內部流程維度U3;學習與成長維度U4}={優秀;良好;一般;較差}。

3.確定指標權重集合。根據前面各指標權重賦值建立權重集合為:

一級指標權重集合:W=(0.3,0.52,0.11,0.07);

二級指標財務維度權重集合:

W=(0.29,0.11,0.19,0.41);

二級指標顧客維度權重集合:

W=(0.25,0.5,0.25)

二級指標內部流程維度權重集合:

W=(0.31,0.2,0.49)

二級指標學習與成長維度權重集合:

每個人距離幸福都很近,也明白怎樣獲得幸福,但在匆忙的生活中,我們往往會忽略了一些初心。正如霍金雖然困在輪椅上,但他還擁有聰明的大腦,還有三根可以活動的手指和一顆感恩的心,這就是莫大的幸福。

W=(0.64,0.52,0.7)

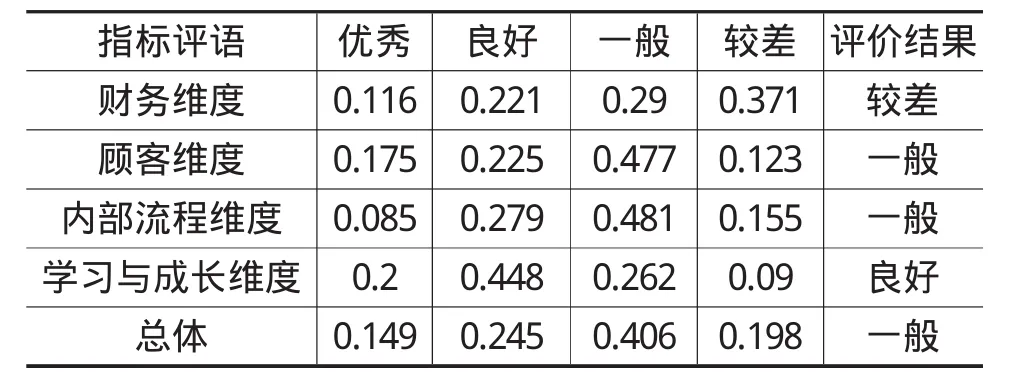

4.模糊綜合評價。根據專家評分結果,分別計算各主要觀測點隸屬度。

一級指標模糊評價:

B=(0.142,0.334,0.384.0.139)

財務維度二級指標模糊評價:

B1=(0.116,0.221,0.29,0.371);

顧客維度二級指標模糊評價:

B2=(0.175,0.225,0.477,0.123)

表9 滑縣糧食直補資金績效評價表

表10 滑縣糧食直補資金績效評價結果表

內部流程維度二級指標模糊評價:

B3=(0.085,0.279,0.481,0.155)

學習與成長維度二級指標模糊評價:

B4=(0.2,0.448,0.262,0.09)

5.實證研究結果。通過已構建的基于平衡計分卡的糧食直補資金績效評價體系對滑縣實證分析,并進行了模糊綜合評價,最終評定該縣糧食直補資金績效狀況為“一般”。在逐級分析各指標模糊綜合評價結果時可以看到,滑縣糧食直補資金僅在學習與成長維度為“良好”,顧客維度和內部流程兩個維度均為“一般”,而財務維度等級卻為“較差”。這也基本符合筆者在調研中了解到的狀況,說明滑縣糧食直補資金使用過程中還需加大對直補資金的管理力度、優化部門工作流程、提高工作效率。

五、結論和建議

(一)研究結論

綜合研究結果,發現滑縣糧食直補資金使用中存在諸多問題:一是補貼力度過小。糧食直補的目的是彌補糧農在糧食生產中糧食損失,激勵糧農抓好糧食生產,最終實現農民種糧收入和糧食產量的增加。但補貼力度過小,戶均一年625元的補貼對農民收入貢獻微乎其微。農民作為自主經營、自負盈虧的獨立生產主體,一定會根據收益狀況來安排各種要素的分配。現階段種糧收益遠遠低于非種糧收益,如果補貼又低,農戶就會選擇減少糧食生產或放棄糧食生產。二是基礎數據較混亂。在調研中發現兩種現象較為普遍:①許多外出務工農民把土地私下轉給他人經營,在糧食直補款實際操作中,卻仍然由原土地承包戶領取,真正種糧的農戶領不到糧食補貼款,這嚴重違背了糧食直補的初衷;②在農村有不少耕地被用作種植經濟作物等,但是糧食補貼的數據沒有及時調整,仍按原統計數據發放補貼款,導致糧食直補資金發放實際上是按承包面積而非糧食種植面積。三是政策執行成本高。糧食直補資金在逐級發放中涉及財政局、統計局、信用社、郵儲銀行、各級鎮政府、村組織等至少六個層面。發放過程長,涉及人員多,需要耗費大量的人、財、物力,政策執行成本高,效率偏低。

(二)政策建議

1.加大補貼力度。種糧收益是農戶關注的核心,而補貼標準是影響農民種糧收益補償的一個重要指標,面對當前糧食種植機會成本不斷加大的現實,只有不斷增加糧食直補資金的投入渠道,提高補貼標準,才能提高糧農種糧積極性。同時,還要降低政策執行中的成本,提高工作效率,讓糧農實實在在地感受到種糧收益增加了。

2.加強監督檢查。監督和檢查是保障糧食直補資金高效利用的重要措施。這項工作要貫穿于資金發放的全過程。發放前要做好基礎數據統計的檢查,防止謊報、誤報糧食播種面積;發放中要嚴格遵守發放原則,嚴謹挪用、截流,充分發揮群眾的監督作用;發放后要注意跟蹤檢查,實地走訪農戶的糧食種植情況,杜絕領了糧食直補款卻不種糧現象發生,真正實現“誰種糧,補貼誰”。

3.完善內部流程機制。要優化糧食直補資金管理體制,加強各部門的合理分工和相互協作,簡化流程,提高效率。農業局負責補貼對象的核定,要對基礎數據進行動態管理;財政局依據農業局基礎數據進行匯總,將直補款直接劃撥專用賬戶;信用社等金融機構直接面對農戶,準確及時把資金打入農戶賬戶。

〔1〕陳學安.建立我國財政支出績效評價體系的設想[J].中國財政,2003(10):8-10.

〔2〕梁世夫.糧食安全背景下直接補貼政策的改進問題[J].農業經濟問題,2005(4):4-9.

〔3〕鄧蒙芝.對現行糧食補貼政策的反思與改革建議[J].農業經濟,2014(9):58-60.

〔4〕張國慶.我國糧食補貼的績效評估與政策改進[J].農村經濟,2012(9):13-17.

〔5〕沈淑霞,佟大新.吉林省糧食直接補貼政策的效應分析[J].農業經濟問題,2008(8):12-17.

〔6〕江喜林.基于農戶模型的糧食補貼作用機理及效應分析——兼論“直補”模式的弊端[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2013,13(1):54-60.

〔7〕王歐,楊進.農業補貼對中國農戶糧食生產的影響[J].中國農村經濟,2014(5):20-28.

〔8〕蔣玲.糧食直接補貼資金績效評價方法構建的研究[D].四川大學,2014.

〔9〕張照新,陳金強.我國糧食補貼政策的框架:問題及政策建議[J].農業經濟問題,2007(7):11-18.

〔10〕王會智.基于平衡計分卡的地方政府績效評估研究[J].溫州大學學報(社會科學版),2010,23(3):46-51.