安澤縣土地利用結構分析

許艷芳,薛龍義

(山西師范大學地理科學學院,山西臨汾041000)

土地是人類賴以生存和發展的基礎,人類不斷通過土地的優化組合使得效益達到最大化[1]。我國人口基數大,人均土地占有量少,土地資源利用呈現緊張的局面[2]。在未來一段時間,伴隨著人口的增加和城鎮化水平、工業化的提高,非農建設用地的需求量日益增大,耕地面積日趨減少,人地矛盾將越來越突出。隨著生產力的發展,土地利用結構和布局趨向復雜化[3],原土地利用規劃的現實性與可操作性已經滯后。為了對社會經濟的發展提供土地保證,土地利用結構調整已提上議事日程[4]。所以,對土地利用結構的分析、研究預測作為土地利用結構優化、土地利用分區的基礎性工作,成為土地利用持續發展最迫切需要解決的課題。筆者根據2005和2010年安澤縣土地利用數據,對這2年該縣農用地、建設用地和其他用地用地結構進行比較分析,研究安澤縣土地利用結構變化,預測該縣今后可能的經濟發展方向,為土地利用結構調整提供建議。

1 安澤縣概況

1.1 自然地理概況 安澤縣位于臨汾市東部,太岳山的東南麓。東與屯留、長子為鄰,西與古縣、浮山接壤,北與沁源交界,南同沁水相連。總面積1 959.91 km2,現轄府城鎮、唐城鎮、冀氏鎮、和川鎮、良馬鄉、杜村鄉和馬壁鄉。

安澤縣地質構造單元位于沁縣凹陷之西南部。其地貌特征為:東西兩翼高高隆起,中間川谷相對低凹。東南部的安泰山海拔1 592.4 m,為縣域內的海拔最高處,南部沁河出境處海拔732 m,為縣域內海拔最低處,相對高差860.4 m;該縣地處暖溫帶半濕潤大陸性氣候區,四季分明,氣候宜人。受山川地形影響,境內氣候差異較大,降水量約有56%集中在7~9月,素有“三晉小江南”的美譽;沁河從和川鎮議亭村北入安澤境內,至馬壁村南出境,縱貫全境107 km,北南落差210 m,東西有23條支流注入,除府城鎮原木村屬黃河流域汾河水系外,其余均屬該流域的沁河水系。

縣域內主要礦產資源類型有煤、鐵礦、方解石、白云巖、鋁礬土等,其中以煤炭資源較具優勢,且分布集中,煤炭質量較好,屬稀有煤種——主焦煤和無煙煤,儲量大,易開采。

安澤縣位于太岳山東南麓,森林生態系統發育良好。境內有以安泰山原始灌叢林、大豁子森林公園、麻衣寺古柏擁塔的生態旅游景點,也有劉少奇、朱德、鄧小平等革命家舊址,還有以各種文物為代表的人文景觀,特別是荀子文化,具有深厚的古代文化底蘊。同時,黃土風情、田園風光、沁河風景、生態農業與上述3大景區交相輝映,構筑成安澤縣豐富的有特色的旅游資源。

1.2 社會經濟狀況 進入21世紀,安澤縣經濟增長較快,綜合經濟實力顯著增強。2005年全縣總人口達7.9萬,實現國內生產總值9.24億元,人均GDP達到1.22萬元,三大產業結構比為 18.3∶59.1∶22.6,其中第二產業在全縣經濟中占據主導地位。

縣域內309國道縱貫全縣東西45 km,是山西省連通河南、山東、河北的主要通道;326省道、府東山區二級縣道縱穿全縣南北94 km,連接長子、高平、古縣、沁源等地。擁有全省山區縣最大、功能最全的縣級長途客運站,有公路客運班線25條,這些都發揮著重要的樞紐作用,也是安澤縣進入大區域流通網絡,促進與外部地區多領域多層次的經濟協作,進一步帶動縣域資源產業經濟全面發展的重要優勢之一。

近期是安澤縣經濟和各項事業蓬勃發展的較好時期,安澤縣通過加大基礎設施建設,創建國家級生態示范區,改善投資環境,大力吸引外資和技術,發展生態、環保和純天然的農業及其農副產品加工業,加大煤炭資源的可持續利用,經濟呈現良性發展。

2 安澤縣土地利用結構分析

2.1 安澤縣土地利用現狀 2010年安澤縣土地總面積為195 990.61 hm2,各類用地結構與分布情況如下。

2.1.1 農用地。全縣農用地面積為123 690.61 hm2,占土地總面積的63.11%。

(1)耕地。面積為24 090.22 hm2,占農用地面積的19.47%。其中水澆地面積較小,為685.01 hm2,占農用地面積的0.55%,主要分布于冀氏鎮的沁河流域;旱地為23 405.21 hm2,占農用地面積的18.92%,各鄉鎮均有分布,以府城鎮分布面積最大,其次是和川鎮、冀氏鎮。

(2)園地。面積為77.17 hm2,占農用地面積的0.06%。主要分布于唐城鎮,為38.97 hm2;杜村鄉分布面積最小,為0.38 hm2。

(3)林地。面積為99 458.84 hm2,占農用地面積的80.41%,各鄉鎮均有較為廣泛的分布。其中,林地面積最大的是府城鎮,達到18 652.75 hm2,占到全縣林地的18.82%;分布面積最小的是杜村鄉,占全縣林地面積的9.10%。

(4)牧草地。安澤縣牧草地分布面積極少,僅2.48 hm2。其中,冀氏鎮有 1.23 hm2,馬壁鄉有 1.25 hm2。

(5)其他農用地。面積為4 455.63 hm2,占農用地面積的4%,包括設施農用地、坑塘水面。

2.1.2 建設用地。全縣建設用地面積為2 715.21 hm2,占土地總面積的1.39%。

(1)城鄉建設用地。面積為2 081.07 hm2,占建設用地面積的76.64%。其中城鎮用地面積為341.57 hm2;農村居民點面積為1 622.99 hm2,占城鄉建設用地面積的77.99%;采礦用地面積為116.51 hm2。

(2)交通水利用地。面積為628.15 hm2,占建設用地面積的23.13%。交通水利用地中主要為公路用地,面積為28.47 hm2;水利建設用地包括水庫水面和水工建設用地,水庫水面590.89 hm2,占建設用地面積的94.07%;水工建設用地8.79 hm2,占建設用地面積的1.40%,主要為鎮域中心的水利設施用地。

(3)其他建設用地。面積為5.99 hm2,全部為風景名勝設施用地。

2.1.3 其他用地。全縣其他土地面積為69 584.8 hm2,占全縣土地總面積的35.50%。

(1)水域。面積為1 414.94 hm2,占其他土地面積的2.03%,主要為流經各鄉鎮的沁河、藺河、泗河、蘭河和段峪河和面積為911.46 hm2的灘涂地。

(2)自然保留地。面積為68 169.86 hm2,占其他土地面積的97.97%。其中以馬壁鄉的分布面積最廣,為17 675.36 hm2;冀氏鎮分布面積最小,為5 207.54 hm2。

2.2 土地利用變化分析 與2005年相比,2010年各地類用地結構變化不是很明顯。農用地所占比例較2005年減少了0.26個百分點,由63.37%減少為63.11%;建設用地增加了0.01個百分點,由1.38%提高為1.39%;其他土地的比例則增加了0.25個百分比,由35.25%增加到35.50%。

2.2.1 農用地變化。具體到農用地中的各個地類(圖1),可以直觀看出在農用地中園地和牧草地總量少而且變化小,林地在這5年中也沒明顯的變化,耕地有較顯著的變化,較2005年有了較大的增加,農用地較2010年略有減少。

從數據看各地類沒發生太大變化,但是安澤縣地廣人稀,人均用地變化明顯。從耕地方面來說,2010年較2005年增加了3 603.36 hm2,根據第六次人口普查安澤縣人口總數為82 012人,則人均增加了0.044 hm2,人均耕地面積增加較多。

2.2.2 建設用地變化。安澤縣建設用地比例僅占1.39%,其中包括城鄉建設用地、交通水利用地(公路用地、水庫水面、水工建筑用地)和其他建設用地(以風景名勝設施用地為主)。

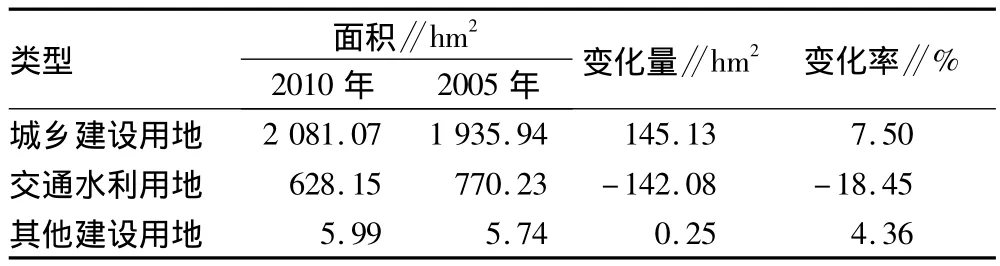

表1 安澤縣2005~2010年建設用地各地類利用情況

從表1可以看出,2005~2010年安澤縣其他建設用地的變化最小,5年間基本持平。2010年交通水利用地比2005年減少了142.08 hm2,而城鄉建設用地卻增長了145.13 hm2。按安澤縣最新人口普查統計的82 012人計算,人均建設用地為197.71 m2,而同樣的建設用地臨汾市僅為96 m2,山西省整體水平為238 m2,所以說雖然表1中建設用地面積的變化不是很大,但是對于地廣人稀的安澤縣來說意義非同尋常。

2005~2010年安澤縣人口增加了3.80%,從變化率可以看出城鄉建設用地的增長率幾乎是人口增長率的2倍。正常情況下,人口的增長從住宅用地、工業用地、廣場用地和綠地等方面促使城鄉建設用地機制發生變化,但是要進行建設又必須有足夠的資金做支撐,才能保證建設的正常發展。換句話說,只有當經濟得到了顯著的發展,城鄉建設用地才會獲得相應的增加。從安澤縣城鄉建設用地的增加,更確切地說,從人口與城鄉建設用地的增長率之間的對比足以看出當地經濟的發展速度較快。綜上所述,城鄉建設用地的變化對安澤縣的發展有很重要的現實意義。

2.2.3 其他用地變化。與2005年相比,2010年安澤縣其他用地比例共增加了0.25個百分點。由表2可知,其他用地中,水域面積減少了23.01 hm2,影響了土地的利用結構,自然保留地則增加了519.2 hm2,這些自然保留地的增加對區域生態系統的恢復有很重要的作用。

3 安澤縣土地利用結構存在的問題與對策

3.1 安澤縣土地利用結構存在的問題

3.1.1 農村居民點用地面積大,比例高,城鎮工礦用地與農村居民點用地增減不同步。安澤縣是臨汾市面積最大的縣,同時也是一個典型的山區縣,農村居民點分散,占地面積大,造成土地資源浪費的現象較為典型。2005年全縣城鄉建設用地總量為1 935.94 hm2,其中城鎮工礦用地393.09 hm2;農村居民點面積1 542.85 hm2,人均居民點面積為239.84 m2,遠遠超過最高規定標準(140 m2/人)。隨著城鎮化、工業化進程的加快,縣域城鎮工礦用地規模在逐年加大,但農村居民點建設用地卻沒有同步同量減少。

3.1.2 土地利用方式與其適宜性的一致性較差。2005年安澤縣農用地總面積為124 190.09 hm2,其中耕地面積20 486.86 hm2,園地75.51 hm2,林地99099.51 hm2,牧草地2.46 hm2,其他農用地4 525.75 hm2。林地占農用地總面積的79.80%,而園地和牧草地僅占到0.06%,農用地內部結構不盡合理。因地制宜、宜林則林、宜草則草是土地利用的主要原則,安澤縣山多河谷多,客觀條件決定了其土地利用方式以喬灌草等生態用地為主,應合理安排農、林、牧、副用地,坡地改梯田,防止水土流失等;以保障生態屏障功能用地為主,而不是以糧食產品提供功能為主;糧食生產以較為平緩的河谷低地為主,坡度15°及以上的土地皆應發展林草。

從各種土地利用的構成類型來看,耕地占該縣總土地面積的19.47%,林地占土地總面積的50.75%,牧草地僅占2.48%,由于該區位于黃土高原,溝壑縱橫,安澤縣本身又多山地,水土流失嚴重,所以應增加林草地面積,加大植被覆蓋率。同時,要充分利用荒山、荒草地,發展畜牧業,使得生態、經濟、社會效益高效融合。

表2 安澤縣2005~2010年其他土地各地類利用情況 hm2

3.2 對策建議

(1)針對農村居民點用地面積大的問題,可把分散的居民點進行有機整合,就近聚集到有發展吸引力的地區,形成規模化的居民點,使得各種資源都得到最有效的利用,減少由于過度分散造成的土地資源的低效率利用。

(2)按照因地制宜、宜林則林、宜草則草的土地利用原則,坡度大于等于15°的地區應全部發展林草業;坡度小于15°的較緩區可適當發展梯田,種植一些經濟林作物;較陡區可進行封山育林,提高土地的植被覆蓋率,最大限度地防止水土流失,以生態功能建設為主。

(3)由于該地的自然地理因素,未來幾年內林地的增加只會讓耕地減少,所以擺在安澤縣人民面前最重要的就是在耕地面積減少后如何應對生存的問題。應該考慮從其他方面發展,隨著林草的增多,可適當發展畜牧業、觀光旅游業等。

4 結語

土地利用結構的合理性是可持續發展的基礎,同時也是協調人口、資源與環境的基礎環節。從安澤縣的土地利用結構的分析中可以看出,土地利用結構變化對農業發展有很現實的指導意義。總體來說,土地利用結構的調整必須依據土地的適宜性,以提高土地質量、改善生態環境為前提,合理安排土地利用的空間格局[5]409。

[1]蔡運龍.土地結構分析的方法及應用[J].地理學報,1992,47(2):146-156.

[2]戴俊杰.銅川市土地利用結構優化研究[D].西安:西北大學,2010.

[3]楊慶朋.土地利用結構與布局優化研究:以盧龍縣為例[D].保定:河北農業大學,2007.

[4]周磊.縣級土地利用結構分析及發展趨勢研究:以托克縣為例[D].呼和浩特:內蒙古師范大學,2011.

[5]焦峰,溫仲明,石輝,等.黃土丘陵溝壑區安塞區土地結構[J].山地學報,2004,22(4):406-410.