“成果導向教育”下的機械專業畢業設計課題目標

李夢奇,鄧霜梅,李冬英

(邵陽學院 機械與能源工程系,湖南 邵陽 422004)

成果導向教育(Outcome based education,簡稱OBE)是指教學的目標是學生通過教育過程最后所取得的學習成果。所謂成果,重點并不在于學生的課業分數,而在學習歷程結束后學生真正擁有的能力,又稱能力導向教育、目標導向教育或需求導向教育。成果導向教育于1981年由Spady等人提出后,很快得到了重視與普遍認可,已成為世界工程教育本科專業學位互認的《華盛頓協議》簽約國如美國、英國等國家的工程教育改革指導思想,美國工程教育認證協會(ABET)全面接受了OBE的理念,并將其貫穿于工程教育認證標準的始終。2013年6月19日,在韓國首爾召開的國際工程聯盟大會上,《華盛頓協議》全會一致通過接納我國為該協議簽約成員。由此,基于成果導向教育理念進行工程教育改革,是提高工程教育質量的重要手段。

畢業設計(論文)是高等院校畢業生在老師指導下,綜合運用所學專業的基礎理論、基本知識和技能,針對某一問題或現象,進行獨立分析和研究,完成并提交的一份具有一定的學術/工程價值的書面報告(包括圖紙)。對于工程類專業而言,多數高校要求以畢業設計為主,嚴格限制畢業論文數量,因此一般稱為畢業設計(論文),本文中畢業設計(論文)簡稱為畢業設計。

目標導向下的工程教育在教學設計與實施中強調如下導向(箭頭指向是導向的目標):需求←培養目標←畢業要求←課程體系和課程教學←資源配置。畢業設計是教學體系中的最后的課程,因此需要達到課程體系中對本課程的預期,同時畢業設計也是課程體系中最綜合的課程,是學生是否達到畢業要求的綜合體現,因此又要體現學生的畢業要求,以考核對培養目標的達成情況。

1 基于成果導向理念的畢業設計目標

中國工程教育認證協會(China Engineering Education Accreditation Association,CEEAA)是經教育部授權的在中國開展教育認證工作的唯一合法組織。中國工程教育認證的目標是:構建中國工程教育的質量監控體系,推進工程教育改革,進一步提高工程教育質量;建立與工程師制度相銜接的工程教育認證體系,促進工程教育與企業界的聯系,增強工程教育人才培養對產業發展的適應性;促進中國工程教育的國際互認,提升競爭力。

認證標準是判斷專業是否達到要求的依據,同時也是專業撰寫自評報告的依據。認證標準由通用標準和專業補充標準兩部分構成。通用標準規定了專業在學生、培養目標、畢業要求、持續改進、課程體系、師資隊伍和支持條件7個方面的要求;專業補充標準規定相應專業領域在上述一個或多個方面的特殊要求和補充。

(1)課程要求。CEEAA工程教育認證標準(2015)對畢業設計課程的描述為:畢業設計(論文)選題要結合本專業的工程實際問題,培養學生的工程意識、協作精神以及綜合應用所學知識解決實際問題的能力。對畢業設計(論文)的指導和考核有企業或行業專家參與。

(2)畢業要求。CEEAA工程教育認證標準(2015)對畢業要求包括12個方面的內容。選擇滿足認證標準中定義的“復雜工程問題”作為畢業設計課題,畢業設計就是:個人或組成團隊(要求9)在有效溝通(要求10)及遵守工程職業道德和規范及履行責任的前提下(要求8),使用現代工具(要求5),同時考慮法律、安全、健康、社會、文化(要求6)以及環境可持續發展(要求7)等因素,應用數學、自然科學、工程基礎和專業知識(要求1)對復雜工程問題進行識別、表達、分析(要求2)和研究(要求4),提出滿足特定需求的系統、單元(部件)或工藝流程(要求3),同時具有在多學科環境下應用工程管理原理和經濟決策方法(要求11),及不斷學習和適應發展的能力(要求12)。由此,畢業設計課程中可以全部或者部分覆蓋畢業要求中的12條。

(3)畢業設計課程目標。根據上述基于畢業要求的畢業設計描述,畢業設計課程的核心是在一定的約束條件下實現滿足特定需求的系統、單元(部件)或工藝流程,由此可見,畢業設計的課程目標是實現以下內容:①完成一個系統(或系統化設計單元部件或工藝流程或解決一個科學問題);②完成文檔(設計報告、使用說明書、畢業論文等);③圖紙(系統圖/示意圖/控制圖)。

2 畢業設計課題類型

機械類畢業設計可選擇的題目各種各樣,來源非常廣泛,大致可以分為三類:工程設計類、工程技術研究類(應用研究和開發研究)和科學研究類,軟件開發類。

(1)工程設計類。設計人員根據給定的約束條件,進行構思、規劃及表達,以實現工程預定功能。根據設計內容、進程及結果形式的不同,又分為:結構設計類(以機構和結構設計為主要內容,包括模具設計,屬于傳統機械設計范疇)、系統及子系統設計、制造工藝及夾具設計(包括數控編程)、機電一體化設計。

根據設計的技術基礎和創新程度等技術特點,工程設計可分為:變參數設計、適應性設計、開發性設計、反求型設計。①變參數設計。在工作原理和功能結構都不變的情況下,只是變更現有產品的結構配置和尺寸,使之滿足功率、速比等不同的工作要求。如不同壓力、流量的齒輪泵系列設計,排量不同的發動機的設計等。②適應性設計。在工作原理基本保持不變的情況下,根據生產技術的發展和使用部門的要求,對現有產品系統功能及結構進行重新設計,進行更新改造,以提高系統的工作效率、性能和質量,使它適應某種附加要求。另外這種設計還包括對產品做局部變更或增設部件,使產品能更廣泛地適應某種要求。如汽車的電子式汽油噴射裝置代替原來的機械控制汽油噴射裝置等。③開發性設計。在設計原理、設計方案全都未知的情況下,根據產品的總功能和約束條件,應用可行的新技術,進行創新構思,提出新的功能原理方案,完成產品的全新創造。這是一種完全創新的設計。例如趕超先進水平,或適應政策要求,或避開市場熱點開發有新特色的有希望成為新的熱點的“冷門”產品。將開發研究的成果向現實的機械產品轉化就是開發性設計,需要進行一定的試驗,屬于對裝置、設備、機器或部件進行的新設計。專利產品、發明性產品就屬于開發性設計。④反求型設計。按照國內外產品實物進行測繪,變成圖紙文件。用實測手段獲得所需參數和性能、材料和尺寸等;用軟件直接分析了解產品和各部件的尺寸、結構和材料;用試制和試驗掌握使用性能和工藝。

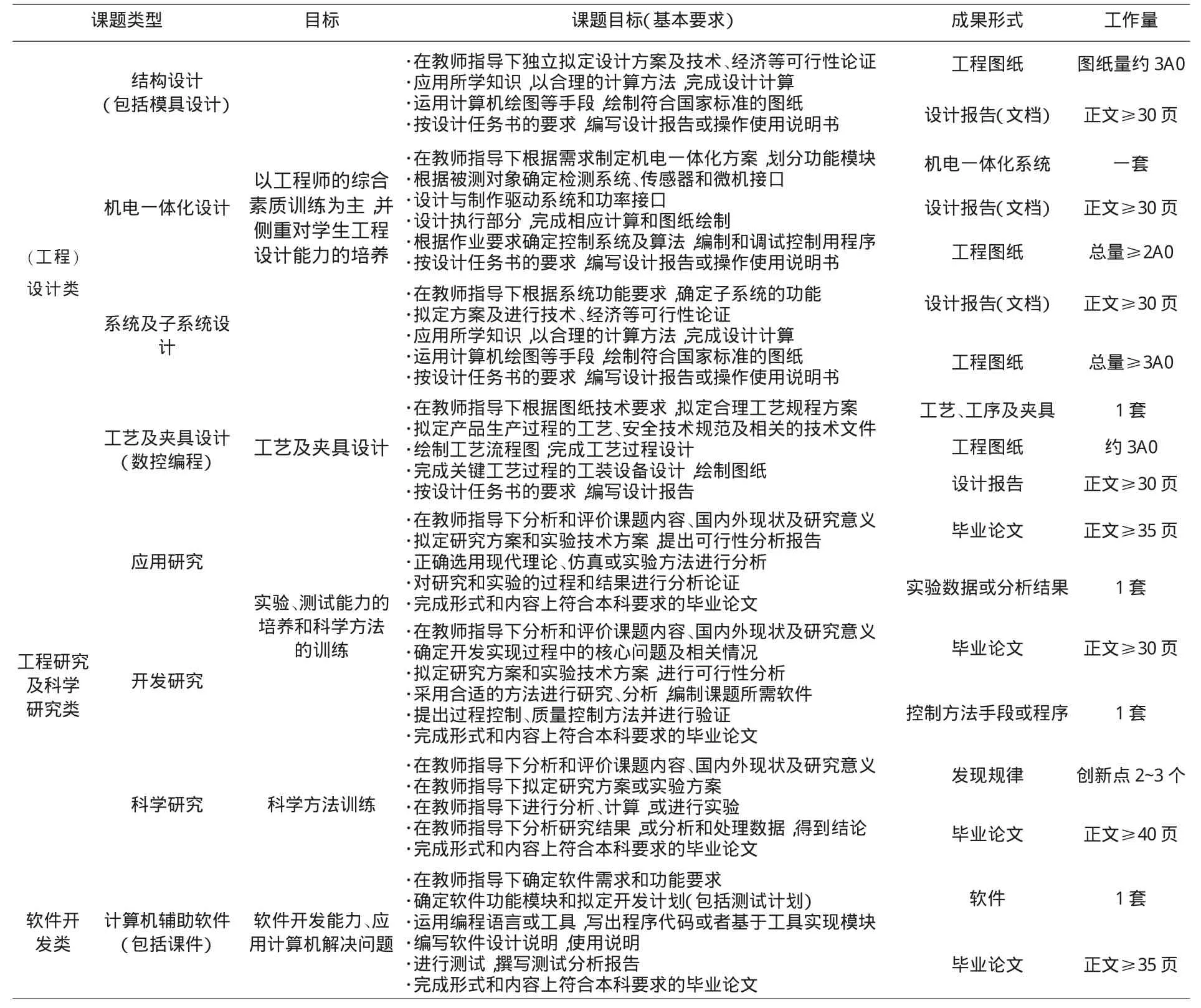

表1 不同畢業設計(論文)課題的目標

(2)工程技術研究和科學研究類。工程技術研究類題目包括應用研究和開發研究,其中以應用研究為主。①應用研究是以技術為目標,探討知識應用的可能性,并運用基礎研究成果探索應用的新途徑。著重研究如何將自然科學的理論與知識轉化為新產品、新工藝、新流程,使自然科學理論和社會生產相銜接。②開發研究是在運用研究及經驗性知識的基礎上,開發新材料、新產品、新裝置和新方法,或對現有材料、產品、裝置、流程、方法進行重大改進而進行的一系列創造性活動;是大規模生產前進行新產品、新工藝、新流程的實用化研制。開發研究的成果可用于組織大規模生產。③科學研究是指對一些現象或問題經過調查、驗證、討論及思維,然后進行推論、分析和綜合,來獲得客觀事實的過程或者是對科學領域中的已有知識的檢索、統計、整理和應用,以及對數據的搜集、編輯和分析研究工作。

(3)軟件開發類。軟件開發類是將機械設計、過程控制和管理的新方法與軟件過程技術相結合,通過編寫程序實現設計、制造和管理,提高產品質量,縮短生產周期和提高產品競爭力具有突出的功效。畢業設計中軟件開發類題目主要以中、小規模軟件為宜。設計類、研究類、軟件開發類畢業設計(論文)課題反映目標及要求如表1所示。

3 結語

“成果導向”正逐漸成為世界各國本科工程教育改革的指導思想,畢業設計課程目標需要基于成果導向理念進行“培養目標←畢業要求←畢業設計要求”的映射,并根據畢業設計要求和課題的種類確定畢業設計課題的目標。本文總結了機械類畢業設計包括工程設計類、工程研究和科學研究類、軟件開發等類型,分析了結構設計(含模具)、機電一體化設計、系統及子系統設計、工藝及夾具設計、應用研究、開發研究、科學研究、計算機輔助軟件(課件)等課題屬性,提出不同類型課題目標要求、成果形式、工作量體現,明確了畢業設計成果內容、文本頁數及圖紙張數等數量要求。明確的完成目標為教師和學生指明了努力的方向和程度,同時為畢業設計指導、檢查、考核提供了依據。

[1]李志義.解析工程教育專業認證的成果導向理念[J].中國高等教育,2014,(17):7-10.

[2]徐聯恩,林明吟.成果導向教育(OBE)的教育改革及其在美國實踐的經驗[J].2005,8(2):55-74.

[3]中國加入《華盛頓協議》工程教育質量得到國際認可.http://news.xinhuanet.com/abroad/2013-08/21/c_125217105.htm.

[4]張吉堂,郭平英,武文革.機械類本科畢業設計指導模式改革研究[J].機械管理開發,2009,24(3):125-126.

[5]李志義,朱泓,劉志軍.用成果導向教育理念引導高等工程教育教學改革[J].高等工程教育研究,2014(2):29-34,70.

[6]中國工程教育認證協會秘書處.工程教育認證工作指南(2013版)[EB/OL].http://ceeaa.heec.edu.cn/column.php cid=22.

[7]中國工程教育認證協會秘書處.中國工程教育認證通用標準[EB/OL].http://ceeaa.heec.edu.cn/column.php cid=17.

[8]王國強主編.現代設計技術[M].北京:化學工業出版社,2006.

[9]劉思寧主編.大學生畢業設計全程指導[M].成都:西南交通大學出版社,2001.

[10]鐘雯主編.機械類課程設計、畢業設計與選題精選機械設計專業[M].北京:化學工業出版社,2010.

[11]孫波主編.機械專業畢業設計寶典[M].西安:西安電子科技大學出版社,2008.

[12]張黎驊,呂小榮主編.機械工程專業畢業設計指導書[M].北京:北京大學出版社,2011.