種植密度對玉米農藝性狀與產量影響研究

王敬偉,李宇強,胡 艷

(承德市畜牧場,河北 承德 067101)

1 試驗設計

(1)試驗用地。試驗地點位于福安、漳平、龍海等3處試驗田中,土壤類型為粘壤土,養分較高,排灌條件較好,前作為番薯。

(2)試驗過程。本案實行對比法,設4個分區,分別為4萬株 /1hm2、4.5萬株 /1hm2、5萬株 /1hm2、5.5萬株 /1hm2。每個分區20行,每行長度25m,行距為0.7m。選取科甜981種子,于3月底進行機械播種,插播深度4cm作左右,每1hm2基肥總量為370kg,其中尿素115kg,硫酸鉀80kg,磷酸二銨175kg。后期葉面追肥3次,小喇叭口期和大喇叭口期追肥三元復合肥18kg。抽雄前澆水一次,吐絲后澆水一次,成熟之前澆水一次。抽雄前以低毒農藥防治玉米螟和斜紋夜蛾等害蟲,玉米生長發育期均正常成長。

(3)測試項目。本案在玉米播種到出苗、從抽雄到吐絲,最后采收時節都記錄了時間,并觀察記載了株高、穗位等農藝性狀,采摘后隨機抽樣單穗,記錄穗長、重量、穗粗、禿尖等農藝性狀,并統一稱重,記錄產量。

2 測試結果與分析

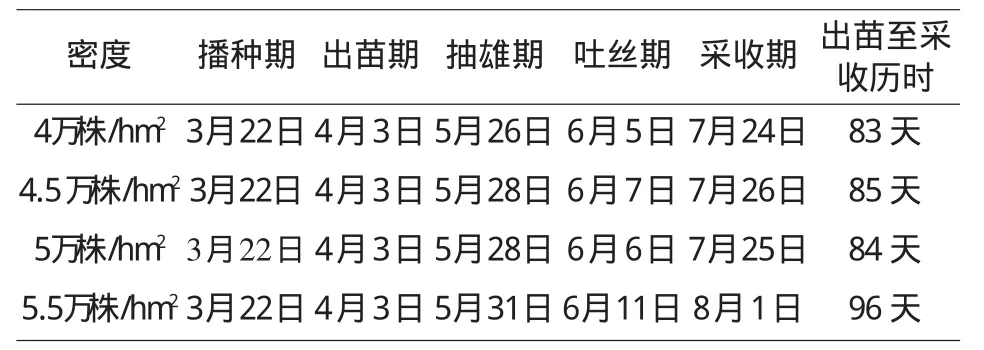

(1)種植密度對玉米生育期影響研究。經統計和測算,本文將種植密度對玉米生育期的影響歸納如表1所示。由表1可知,不同種植密度下的科甜981自播種到出苗的時間一致,均為13天,說明種子出苗情況較為樂觀,主要原因是種子發芽力較好。從出苗期到抽雄期,各種植密度下的玉米的生育期均隨著種植密度的增加而有所延遲。種植密度在4萬株/hm2時,出苗至采收之間的天數為83天,生育期為時最短,而種植密度在5.5萬株/hm2時,生育期歷時最長,兩者相差13天。試驗表明,在種植密度為5萬株/hm2時,生育期的時間比較適中。

表1 不同種植密度下玉米的生育期分布表

(2)種植密度對玉米農藝性狀影響研究。經統計和測算,本文將種植密度對玉米農藝性狀的影響歸納如表2所示。由表2可知,隨著種植密度的增加,玉米的株高、穗位指標都有所攀升,但穗長和穗粗逐漸降低,上述指標的變化意味著,隨著種植密度的增加不利于玉米的產量增加。

表2 不同種植密度下玉米的農藝性狀分布表

(3)種植密度對玉米產量影響研究。經統計和測算,本文將種植密度對玉米產量的影響歸納如表3所示。

表3 不同種植密度下玉米的產量分布表

從表3可知,不同種植密度下的玉米穗行數無較大差別,除種植密度為5.5萬株/1hm2的片區最少,為14行之外,其他片區的玉米穗行數均為16行;同時在種植密度較低的環境中,玉米生長的空間較多,同時土壤養分較為富余,容易產生較大個體,形成質量較大的單穗,行粒數在種植密度為4萬株/1hm2、4.5萬株/hm2的片區均為45粒,當種植密度由5萬株/1hm2上升至5.5萬株/1hm2時,行粒數有所下降并且下降趨勢較為明顯。單株產量較同時百粒質量隨著種植密度的增加有所下降,說明隨著種植密度的增加,果實顆粒的飽滿程度有所降低。收獲后的理論產量和實際產量均以種植密度為5萬株/1hm2的片區為最高,種植密度為4萬株/1hm2時,理論產量和實際產量最低,但是當種植密度超過5.5萬株/1hm2后,理論產量和實際產量都有所下降。

3 結語

本文以科甜981為樣本,通過試驗研究和分析論證,可以得出結論:

(1)不同的種植密度能影響玉米的農藝性狀和產量,在農藝實務中,可適當提高種植密度,使玉米的采收期得以適當提前,縮短玉米整體生育期,但種植密度存在臨界點,種植密度不宜過大,應保持在臨界點之內。

(2)由于單位土壤面積中的水份、養分和肥料成分含量固定,如種植密度過大,則水肥得不到有效供應,并且影響通風透光和透氣性,造成玉米產量的低下。另外在高密度種植條件下,光合作用的速度和效率都有所降低,使有機養分得不到充分供應,導致玉米穗部的農藝性狀變差。

(3)在本文的論證中,玉米的果穗產量隨著種植密度的增加形成先增后減的趨勢,就科甜981而言,從該品種的農藝性狀和產量角度考慮,最佳種植密度為5萬株/1hm2。在今后的研究中,筆者將深入進行相關試驗證實結論的穩定性。