甘肅典型退耕還林區農戶認知和意愿評價

田 青,宋玲玲,李宗杰

(甘肅農業大學 林學院,甘肅 蘭州 730070)

甘肅典型退耕還林區農戶認知和意愿評價

田 青,宋玲玲,李宗杰

(甘肅農業大學 林學院,甘肅 蘭州 730070)

生態修復;退耕還林;農戶認知;農戶意愿;甘肅

以典型退耕還林區會寧縣為例,運用參與式農村評估法研究了生態修復政策對甘肅社會經濟的影響,以及生態項目實施引起的農戶態度的變化和對當地居民生計的影響,結果表明:廣大農戶對該工程廣泛認同,接受退耕還林補償政策,有82.04%的農戶認為國家開展退耕還林還草是值得的,有86.83%的農戶認為該項目的實施是成功的;但也存在一些問題,其中有86.20%的農戶認為植被的保存率不好,所以多數受訪農戶(83.95%)希望政府實施林權責任制,同時有83.23%的受訪農戶希望政府協助開發林草市場。由此可見,盡管政府增加了退耕地的補助年限,但是沒有從根本上解決退耕還林還草項目恢復的植被面臨再次復墾的風險,這一問題可以通過更加綜合的環境政策得到部分解決,而不是僅僅將注意力集中在糧食和現金補助方面。要從根本上解決必須做到從退耕還林這一政策出發,調整農業產業結構最終形成優勢產業。

退耕還林還草工程是我國實施的巨大的生態修復項目,然而這一宏偉工程的可持續發展作用只有在項目區農民接受新技術并且新的經營方式顯效時才會有效,缺乏經濟持續能力的項目反而會導致生態環境的進一步退化。通常來說,追求可持續發展的目標常常忽視項目對農戶生計的影響,可持續發展的努力常常陷于農村貧困與環境惡化相互關聯的雙重困境。成本效益模式要求決策者必須清楚地了解農戶樂意支付環境保護的意愿程度和樂于接受對生計負面影響補償的額度。解決這一問題,就必須獲取有關項目影響的可靠資料,但我國對退耕還林工程完成后農戶意愿的研究可能略有欠缺[1-4]。一項成功的生態修復項目,不僅需要適宜當地的技術措施,更離不開廣大農戶的大力支持;同時,生態修復項目對不同農戶會產生不同程度的影響。本研究以典型退耕還林區會寧縣為例,運用參與式農戶調查法研究農戶對退耕還林政策的意愿,以及該政策對農戶生計的影響和農戶對政策接受程度對項目實施效果的潛在影響,以期提供退耕還林工程實施程度和相關政策與社會因素相互關系的研究案例[5-7]。

1 研究區域

研究區會寧縣地處甘肅省中部,位于N35°24′~36°26′、E104°29′~105°31′之間,總面積5 666.25 km2,總人口58萬人,是甘肅省第一人口大縣。會寧縣南部多高大山梁,相對海拔較高;北部為低緩川塬,相對海拔較低。夏季暖濕空氣北上困難,冬季干冷空氣南下長驅直入,故氣候溫涼干燥,南北差異較大,降水少且分布不均勻,年際變率較大,年內四季分明、水熱同季,日照時間長,蒸發強烈,無霜期較短。氣候類型屬溫帶大陸型季風氣候,多年平均年降水量為340 mm,多年平均蒸發量1 800 mm。由于降水稀少,林草覆蓋率僅為8.40%,加之黃土的特有屬性,水土流失十分嚴重,全縣土壤侵蝕模數6 156 t/(km2·a),每年約流失表土4.20 mm,生態環境極為惡劣,不僅加劇了貧困和自然災害的發生,也制約了全縣經濟社會的可持續發展。

2 研究方法

退耕還林政策通過立法、經濟補償、利益引導、宣傳教育等方式,使農民將大量土地退耕還林。如果農民的退耕不是自愿的,就意味著退耕還林政策改變或限制了原有的耕地使用權[8]。本次調查的目的就在于研究農戶對待退耕還林政策的意愿,以及該政策對農戶生計的影響和農戶對政策接受程度對項目實施效果的潛在影響,最后通過調查結果提出合理的評價和建議,以指導退耕還林工作[9-12]。

本研究采用參與式農村評估法(PRA)對農戶進行調查,整個調查的全過程都注重農戶的參與,從而使結果更具可操作性,并易于被農戶所接受。本研究將會寧縣的28個鄉鎮作為調查的研究區域,每個鄉鎮隨機選出兩個村并對每個村的50個成年農戶(其農戶成員年齡在20歲以上)通過調查問卷和專題采訪的形式進行調查。為了免受影響,所有被訪人員均單獨在家回答問題,每份問卷要求在5 min之內完成。排除一個問題選取多個答案和有遺漏問題沒有回答,最終獲得統計分析問卷2 346份(占問卷總數的83.79%)。根據研究目的,本研究所采用的數據、資料主要來源于本次的調查問卷和專題調查。調查數據采用SPSS軟件進行統計分析,為了提高分析效率,對每一組結果進行兩兩比較,以0.05為差異顯著性水平,用F檢驗方法對調查問卷進行比較分析,同時對不同因子間的相關關系進行相關性分析,將得到的數據進行整理分析,最后得出結論[13]。

3 結果與分析

3.1 不同人群對退耕還林還草項目的態度

3.1.1 不同收入農戶態度

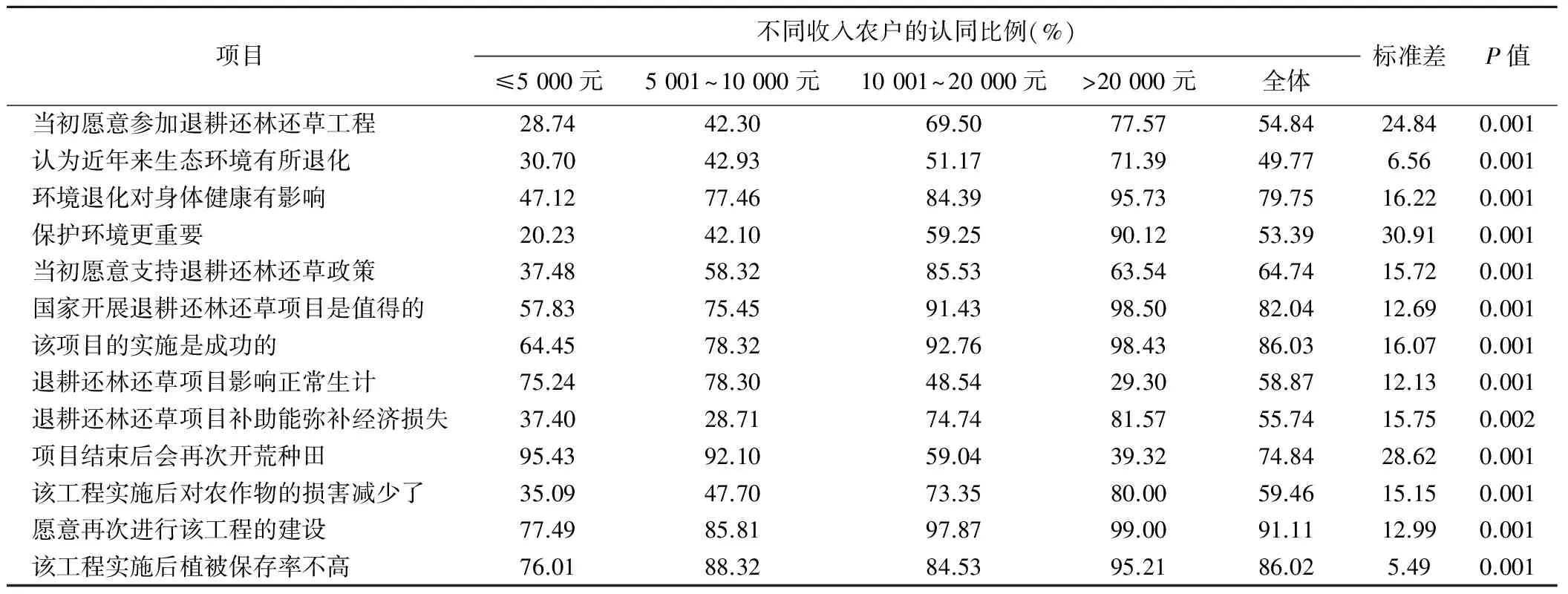

表1數據顯示,當初愿意參加退耕還林還草工程、認為近年來生態環境有所退化、環境退化對身體健康有影響、保護環境更重要、國家開展退耕還林還草項目是值得的、該項目的實施是成功的和愿意再次進行該工程的建設的認同比例與受訪農戶的收入水平呈顯著的正相關關系,而退耕還林還草項目影響正常生計和項目結束后會再次開荒種田的認同比例與受訪農戶的收入水平呈顯著的負相關關系。當初愿意支持退耕還林還草政策的比例開始隨著農戶收入的增加而增加,但是收入大于20 000元的受訪農戶只有63.54%支持該政策的實施,比例又大減。認為退耕還林還草項目影響正常生計的主要是收入在10 000元以下的受訪農戶,收入在5 001~10 000元的反應最強烈,占該收入農戶的78.30%,收入在5 000元以下的占75.24%。這種狀況的出現,主要是由于收入較高的農戶基本脫離了這種十年九旱的雨養農業,有的發展養殖業、有的學了技術后進城務工所致。

表1 不同收入農戶對退耕還林還草項目的態度

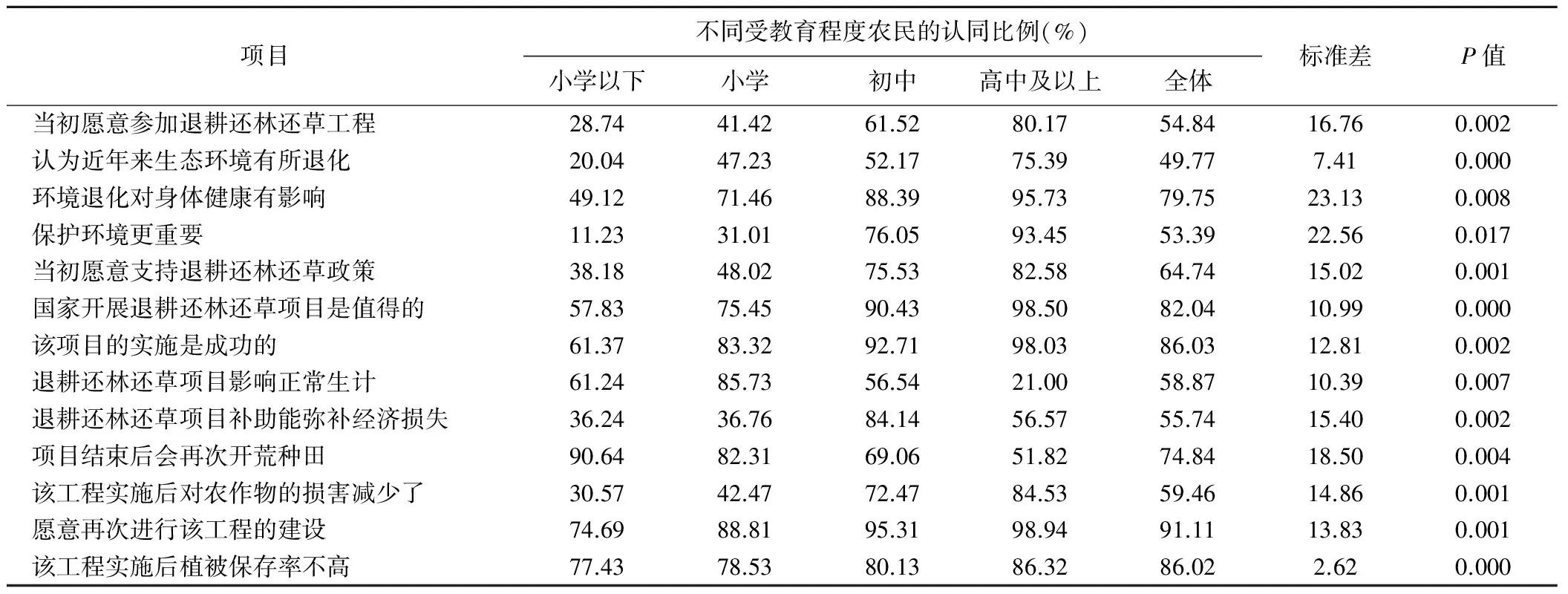

3.1.2 不同受教育程度農戶態度

表2表明,當初愿意參加退耕還林還草工程、認為近年來生態環境有所退化、環境退化對身體健康有影響、保護環境更重要、當初愿意支持退耕還林還草政策、該項目的實施是成功的、該工程實施后對農作物的損害減少了、國家開展退耕還林還草項目是值得的、愿意再次進行該工程的建設和該工程實施后植被保存率不高的認同比例與受訪農戶的受教育程度呈顯著的正相關關系,而項目結束后會再次開荒種田的農戶比例與受訪農戶的受教育程度呈負相關關系。當談到該項目的實施是否成功時,受訪農戶中有86.03%的農戶表示肯定,受教育程度為高中及以上的農戶表現得最明顯,占該人群的98.03%。國家開展退耕還林還草項目是值得的,不管受教育程度如何都表示認同,但受教育程度在小學以下的受訪農戶認同比例略低,為57.83%。退耕還林還草項目影響正常生計,受教育程度為小學的反映最強烈,占該人群的85.73%,高中及以上的比例最低,為21.00%。

3.2 農戶對退耕還林還草項目的認識情況分析

表1顯示,當談及當初是否愿意參加退耕還林還草工程時,研究區有54.84%的受訪農戶表示愿意。到底是發展經濟重要還是保護環境重要,研究區受訪農戶做了滿意的答復,有53.39%的受訪農戶認為保護環境更重要。當談到當初是否愿意支持退耕還林還草政策時,有64.74%的受訪農戶當初就愿意支持退耕還林還草政策,即普遍支持該項政策。當說到是否愿意再次進行該工程的建設時,研究區有91.11%的受訪農戶表示愿意。認為近年來生態環境有所退化的受訪農戶為49.77%,認為環境退化對身體健康有影響的受訪農戶占了79.75%。

表2 不同受教育程度農民對退耕還林項目的態度

3.3 農戶對退耕還林還草項目的感知情況分析

由表1知,研究區有82.04%的受訪農戶都認為國家開展退耕還林還草是值得的,這主要表現在該工程實施后研究區的山變綠了、樹變多了、山洪基本沒有了,農戶的生活有了前所未有的改變。當談及該項目的實施是不是成功的時候,有86.03%的受訪農戶都認為該項目的實施是成功的。調查中有58.87%的受訪農戶認為退耕還林還草項目的實施影響了正常生計,有55.74%的受訪農戶認為退耕還林還草項目補助能彌補經濟損失,還有74.84%的受訪農戶會在項目結束后再次開荒種田。這就說明,項目實施了,初步效益已顯著顯現,但存在著更大的危機。當談到該工程實施后對農作物的損害是否減少了時,有59.46%的受訪農戶認為確實減少了,這主要針對的是距離排洪溝較近的農戶。而當談及該工程實施后植被保存率好不好時,有86.02%的受訪農戶認為植被的保存率不好,由此說明在退耕還林工程實施后,對項目區的保護還存在很大的問題。

3.4 被訪農戶的期望分析

由于會寧縣氣候溫涼干燥,降水少且分布不均勻,年際變率較大,日照時間長,蒸發強烈,水資源的緊缺成為當地實施退耕還林工程最為致命的因素,所以表3的調查結果顯示有56.18%的農戶要求開展基本農田建設;而72.98%的農戶希望政府引進各種養殖技術,因為引進了養殖技術,農戶就能在搞好基本農田建設的同時增加額外的收入,也是農閑時間農戶創業的更好機會;在當地最容易成活并且產量極高的優質草種紫花苜蓿,據農戶介紹一年就能收割2~3茬,草量大,除滿足自家的家畜以外,還有大量的剩余,所以在調查時就有83.23%的農戶希望政府能夠開發林草市場,一方面不讓剩余的草料浪費,另一方面可增加農戶的收入;由于退耕還林還草工程的實施,項目區農戶的家庭經濟收入普遍提高了,生活發生了質的飛躍,所以有63.91%的受訪農戶希望政府加快新農村建設,改變農戶的生活條件;還有58.01%的受訪農戶認為應開展人工造林補救,因該工程實施后的植被保存率不高,要想讓該工程發揮相應的效益,必須開展人工造林補救;植被的保存率不高,就需要制度的進一步完善,所以有83.95%的受訪農戶認為政府應該實施林權責任制,加大林區管護力度,確保植被保存率。

表3 農戶對退耕還林政策的期望 %

4 結論與討論

通過以上分析可知,甘肅農戶對退耕還林工程的認知和意愿主要表現在以下3個方面:

(1) 受訪者對待退耕還林工程的態度與其收入水平和受教育程度呈顯著的正相關關系。

(2)通過對研究區28個鄉(鎮)的調查分析得出:當談及當初是否愿意參加退耕還林還草工程時,有54.84%的受訪農戶表示愿意;到底是發展經濟重要還是保護環境重要,研究區受訪農戶做了滿意的答復,有53.39%的受訪農戶認為保護環境更重要;當說到是否愿意再次進行該工程的建設時,研究區有91.11%的受訪農戶表示愿意。認為近年來生態環境有所退化的受訪農戶為49.77%,認為環境退化對身體健康有影響的受訪農戶占了79.75%。

(3)退耕還林還草工程的實施是值得的,同時該工程對研究區農戶的生活生產方式都有很大的改變,不管是不同收入的農戶、不同受教育程度的農戶,還是不同性別的農戶都對該工程的實施表示滿意,也對該工程帶來的各種改變表示認同,有82.04%的農戶認為國家開展退耕還林工程是值得的,有86.03%的農戶認為該項目的實施是成功的。但是認可的同時也出現了很多問題,其中有86.02%的農戶認為植被的保存率不好,所以多數受訪農戶希望政府實施林權責任制(83.95%), 同時尚有83.23%的受訪農戶希望政府協助開發林草市場。這表明退耕還林還草政策對植被的保護以及對農戶的切身利益關注不夠,缺乏使項目參與者提高就業能力的工作技能培訓和可替代的增加經濟收入的發展項目。

盡管政府增加了退耕地的補助年限,但是沒有從根本上解決退耕還林還草項目恢復的植被面臨再次復墾的風險的問題。這一問題可以通過提供更加綜合的環境政策得到部分解決,而不是僅僅將注意力集中在糧食和現金補助方面,歸根結底是要做到從退耕還林、農業產業結構調整到優勢產業形成,而不僅僅是經濟補償。受教育程度、年齡與居民收入存在密切關系,收入較高和受教育程度較高的農民不僅支持生態修復項目,而且愿意參與項目的實施,表明改善教育、發展經濟有利于居民支持環境修復。因此,為了確保生態修復項目的成功,政策制定與規劃者必須充分考慮當地居民最基本的生存與發展權利,大型環保項目必須建立均衡國家與地方利益的互動機制,而地方政府應該更了解地區實際,可以制定長遠戰略并給予必要的權利保障。

[1] 虎陳霞,傅伯杰,陳利頂.淺析退耕還林還草對黃土丘陵溝壑區農業與農村經濟發展的影響[J].干旱區資源與環境,2006,20(4):67-72.

[2] 曹世雄,陳莉,余新曉.陜北農民對退耕還林的意愿評價[J].應用生態學報,2009,20(2):426-434.

[3] 張小燕,楊改河,陳宏.陜西安塞縣農業地域資源優勢及開發[J].西北農林科技大學學報:自然科學版,2002,30(6):25-29.

[4] 王飛,李銳,溫仲明,等.退耕還林(草)政策問題與建議[J].西北農林科技大學學報:社會科學版,2003,3(1):60-65.

[5] 連綱,郭旭東,傅伯杰,等.基于參與性調查的農戶對退耕政策及生態環境的認知與響應[J].生態學報,2005,25(7):1741-1747.

[6] 溫仲明,楊勤科,焦峰,等.基于農戶參與的退耕還林(草)動態研究[J].干旱地區農業研究,2002,20(2):90-94.

[7] 郭穎,張文雄,徐海.退耕還林工程對農戶生計的影響[J].云南地理環境研究,2006,18(5):79-82.

[8] 陶接來,田育新,李錫泉,等.湖南省退耕還林工程社會經濟效益調查研究[J].湖南林業科技,2006,33(2):12-16.

[9] 董世魁,康慕誼,熊敏,等.黃土高原地區退耕還林(草)政策的持續性分析[J].水土保持學報,2005,19(2):41-44.

[10] 宋乃平,劉艷華,楊陽,等.從農戶調查看退耕還林還草工程路徑選擇問題[J].水土保持通報,2006,2(1):35-37.

[11] 楊光,丁國棟,趙廷寧,等.黃土丘陵溝壑區退耕還林的水土保持效益研究[J].內蒙古大學學報,2005,6(2):21-23.

[12] 溫仲明,王飛,李銳.黃土丘陵區退耕還林(草)農戶認知調查[J].水土保持通報,2003,23(3):31-35.

[13] 李世東,張麗霞.黃土高原溝壑區退耕還林典型優化模式機理分析[J].應用生態學報,2004,15(9):1541-1546.

(責任編輯 徐素霞)

國家自然科學基金項目(31260122)

S157

A

1000-0941(2015)09-0069-04

田青(1974—),女,甘肅臨洮縣人,副教授,博士,主要從事水土保持與恢復生態學方面的教學和研究工作。

2015-02-10