PP/PS共混熔紡中相結構沿紡程的梯度演變

周益飛,何厚康,陳 龍,王 勤,秦宗益,張 瑜

(東華大學材料學院纖維材料改性國家重點實驗室,上海201620)

功能梯度材料是指在材料的制備過程中,采用先進的復合技術,使材料的微觀要素,在某特定方向上呈連續(或準連續)的梯度變化,從而使材料的宏觀性能也在同一方向上呈連續(或準連續)梯度變化的一種非均質復合材料[1]。目前對功能梯度纖維的研究主要集中在卷繞絲中分散相的形貌的觀測,對紡程上梯度形貌演變的研究鮮有報道,而熔融紡絲經歷了噴絲孔道中的剪切流場和出噴絲孔后的非等溫單軸拉伸過程,所以研究熔融紡絲中不相容多相聚合物共混物的形貌演變具有重要意義。

Yuan Mei等[2]研究了聚丙烯/聚苯乙烯(PP/PS)共混物在剪切流場中PP分散相形態的發展,用不同的液滴形變模型來預測分散相形態并與實際觀測值進行比較。A.D.Padsalgikar等[3]研究了以PP為分散相的PS/PP共混物在低紡速下熔融紡絲過程中的非等溫單軸拉伸流動,并提出了不相容體系中液滴變形的數學模型。為了研究紡程上梯度形貌演變的機理,作者提出通過PP/PS共混紡絲,并用紡程在線取樣的方法,結合PS分散相的橫縱截面,分析紡程上分散相的形變、遷移、破裂和聚并等行為;同時分析分散相這些行為與所處外場環境變化之間的聯系。

1 實驗

1.1 原料

全同立構PP:半透明顆粒,熔點165.0℃,熔體流動指數為每10 min 46 g,零切黏度121.4 Pa·s(220℃),自制;無規立構PS:牌號Polystyrol?144C,無色透明顆粒,熔體流動指數為每10 min 8.0 g,零切黏度 2 024.5 Pa·s(220 ℃),BASF公司產。

1.2 熔融紡絲

將干燥后的PP和PS按質量比92∶8混合均勻,加入雙螺桿中進行熔融共混擠出,擠出熔體水浴淬冷、切粒,得到PP/PS共混切片。將共混切片干燥后加入紡絲機料倉,單螺桿擠出機熔融擠出后,熔體經計量泵計量進入紡絲組件,噴絲孔噴出,側吹風冷卻固化后,以不同速度卷繞。通過自制的紡程取樣器取得不同紡程位置上(本實驗取樣區間為噴絲板處至距離噴絲板70 cm處,測試取點間隔為10 cm)的纖維試樣,見圖1。取樣時,將滑軌固定在紡絲機上,調整好固定框的高度和水平位置,旋轉扳機,移動刀架高速沖出到橡膠軟墊上,刀片負責切斷紡程上行走的纖維,泡沫薄板負責將試樣纖維夾住,然后迅速將試樣取出并投入到液氮中冷卻固化。

圖1 在線取樣器結構Fig.1 Structure of on-line sampler

1.3 掃描電子顯微鏡(SEM)分析

用共混纖維的Spurr樹脂包埋切片技術[4]獲得纖維試樣的橫截面和縱截面SEM圖像。每個試樣選取多張SEM照片(控制照片中分散相液滴總數達到200個以上)進行統計分析。利用Photoshop對圖像進行預處理,Image-Pro Plus對分散相尺寸和數量測量。把纖維截面的照片從中心到表面按等距離分成5個區域(如圖2中1,2,3,4,5分別表示從纖維中心到表層的5個分區)。

圖2 共混擠出絲橫截面和縱截面SEM圖像分區示意Fig.2 SEM image region contour of cross section and vertical section of extruded blend fiber

根據Image-Pro Plus中得到的每個分散相截面形心位置坐標把分散相分別歸到對應分區,分別統計試樣橫截面中各區域的分散相相對數目(n)、數均直徑(d)和縱截面中各區域的分散相數均長徑比(),根據公式(1)計算各試樣各分區內分散相的平均體積()。

2 結果與討論

2.1 共混擠出絲中分散相的形貌和梯度結構

從圖3可見,共混物剛出噴絲孔時的擠出絲橫截面和縱截面清晰。

圖3 共混擠出絲橫截面和縱截面的SEM照片Fig.3 SEM images of cross section and vertical section of extruded blend fiber

從圖4a可以看出:剛出噴絲孔時擠出絲中心層的分散相n較大,靠近表層的分散相n較小;纖維中心層分散相d較小,靠近纖維表層的分散相d較大。擠出絲中分散相n的不均勻分布歸因于PS分散相的遷移現象。在不均勻的剪切應力場中,低剪切黏度的組分(PP)會向高剪切應力區域(噴絲孔道表層)遷移,高剪切黏度的組分(PS)會向低剪切應力區域(噴絲孔道中心層)遷移[5-8]。并且孔壁處的高剪切應力有將分散相液滴向噴絲孔中心推送并使大液滴破裂成小碎片的趨勢[9],造成分散相尺寸的徑向不均勻分布,圖4b單個分散相的也很好地印證了這一點(處于中心層的分散相體積較小,表層的分散相體積則較大)。

圖4 擠出絲不同分區分散相的梯度結構Fig.4 Gradient morphology of dispersed phase of extruded fiber in different regions

圖4b還表明分散相在紡絲熔體出噴絲孔后只發生了沿纖維徑向的微小形變約為1.2),并且從中心層到表層分散相的形變程度沒有明顯的梯度分布,這是因為雖然噴絲孔道內孔壁處和中心處的熔體經歷了不同的剪切應力歷史,但當熔體出噴絲孔后,發生明顯的擠出脹大(獲得的擠出絲的直徑明顯大于噴絲孔直徑),分散相有足夠的時間來發生彈性回復。

2.2 共混纖維沿紡程分散相的形貌和梯度結構

從圖5可以看出,分散相n沿紡程不斷增大,在紡程60 cm后基本不再改變,這是由于在紡絲流場中,不相容的PP和PS共混物形變不同步,分散相的形變程度小于基體相形變程度,基體相直徑的不斷收縮造成分散相分布更加密集。

圖5 不同紡程下各分區的分散相的nFig.5 n of dispersed phase in different regions along spinning line

從纖維徑向來看,分散相n仍舊保持纖維中心層分散相更加密集,表層更加稀疏的梯度分布,并且這種數目的分布差異沿紡程不斷增大,這可以歸因于分散相在拉伸流場中的遷移:在紡程上凝固點之前,纖維中心層溫度較高,而纖維表層溫度較低,由于聚合物對溫度的敏感性,造成了纖維截面徑向拉伸應力的不均勻分布,將剪切流場中的遷移機理推廣到拉伸流場中,即當單軸拉伸流場中的拉伸應力不均勻時,高拉伸黏度的組分(PS)會向低拉伸應力區域(纖維中心層)遷移,低拉伸黏度的組分(PP)會向高拉伸應力區域(纖維表層)遷移,這加劇了分散相n沿纖維徑向的梯度化程度。

從圖6可見,分散相在紡程0~60 cm發生形變,低紡速下(125~500 m/min)分散相d逐漸減小,當紡絲速度達到1 000 m/min時,分散相d在0~20 cm減小,在20~60 cm增加,表明分散相液滴在此區域發生了明顯的聚并,造成分散相直徑的增大。

圖6 不同紡程下各分區的分散相的dFig.6 d of dispersed phase in different regions along spinning line

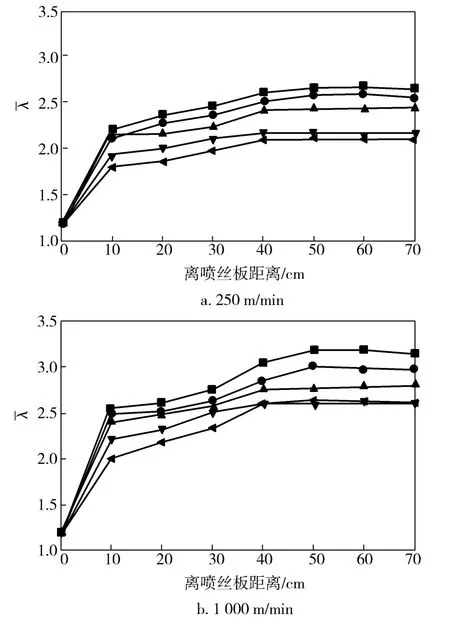

從圖7可見,分散相長徑比在紡程前段(0~40 cm)沿紡程不斷增加,達到紡程凝固點(40 cm)后分散相長徑比基本保持不變,同時分散相長徑比隨紡絲速度的提高而增加。前期對PP/PS共混纖維紡絲動力學的研究[9]發現絲條速度在紡程前端持續增加,達到紡程凝固點后,絲條速度基本保持不變。由此可見,紡絲速度對分散相長徑比具有較大影響,絲條速度越高,分散相承受的拉伸應力越大,分散相形變程度越大。

圖7 不同紡程下各分區的分散相的Fig.7of dispersed phase in different regions along spinning line

從圖8可見,分散相沿紡程的分布也證實了較高的紡速下分散相的聚并,且在纖維表層各個紡速下分散相都呈現不同程度的聚并現象,這是因為紡程上分散相液滴聚并由液滴間基體相薄層的粘性破壞作用決定[10],提高紡絲速度,基體相承受的拉伸應力增大,紡程上纖維表層的基體相也承受著更大的拉伸應力,造成基體相薄層粘性破壞的概率增大,發生聚并的概率也隨之增大。纖維中心層和表層不同概率的聚并造成了分散相體積的差異隨著紡速的增大而增大。從圖5~8可以看出,分散相液滴的形變程度沿紡程增大,1 000 m/min紡絲速度下,紡程30~40 cm處分散相形變速度出現一個驟增的現象,根據Cox[11]關于牛頓流體在拉伸流場中的形變理論,分散相液滴形變程度與液滴原始尺寸呈正相關,而紡程30~40 cm處分散相液滴發生了明顯的聚并現象,造成液滴的尺寸增大,導致分散相的形變速度驟然增大。

圖8 不同紡程下各分區的分散相的Fig.8 of dispersed phase in different regions along spinning line

另一方面,在纖維中呈現中心層分散相液滴形變程度大表層形變程度小的梯度差異,這是由于紡程上纖維徑向的溫度差異造成的,纖維中心層溫度較高,分散相和基體之間的界面張力系數較小,分散相更易發生形變。紡絲速度越大,紡程上纖維的徑向溫度差就越大,分散相的形變程度徑向差異也隨之增大。但在1 000 m/min的紡速下分散相的聚并弱化了這一徑向梯度差異,這是因為高紡絲速度下,纖維表層的分散相液滴因聚并作用尺寸迅速增大,而大液滴比小液滴更易發生形變,減小了與中心層分散相液滴形變程度的差異。

3 結論

a.共混熔融紡絲纖維中梯度相結構由噴絲孔道中的剪切流場和紡程上的單軸拉伸流場共同作用形成,但分散相形變的梯度分布主要在單軸拉伸流場中形成。

b.在經歷噴絲孔道中的剪切流場后,共混纖維中PS分散相呈現內密外疏,內小外大的徑向差異,但由于擠出脹大的存在,分散相最終只發生了微小形變,并且從中心層到表層分散相的形變程度沒有明顯的梯度分布。

c.在紡程上單軸拉伸流場中,分散相n沿纖維徑向呈現內密外疏的梯度分布,并且這一差異沿著紡程不斷增大。

d.分散相在紡程0~60 cm內發生形變,低紡絲速度下(125~500 m/min)分散相直徑逐漸減小,當紡絲速度達到1 000 m/min時,分散相直徑在0~20 cm減小,在20~60 cm增加,表明分散相液滴在此區域發生了明顯的聚并,且在纖維表層各個紡絲速度下分散相都呈現不同程度的聚并現象。

e.在共混纖維中呈現中心層分散相液滴形變程度大表層形變程度小的梯度差異,但高紡絲速度下的聚并會弱化這一形變程度的徑向差異。

[1] 朱永彬,寧南英,孫陽,等.聚合物功能梯度材料的研究現狀與展望[J].高分子通報,2007(6):24-31.

[2] Mei Yuan,Huang Yajiang,He Yusong,et al.Development of fibrillar morphology in immiscible PP/PS blends under shear flow[J].J Appl Polym Sci,2012,124(6):4838 - 4846.

[3] Padsalgikar A D,Ellison M S.Modeling droplet deformation in melt spinning of polymer blends[J].Polym Eng Sci,1997,37(6):994-1002.

[4] 孫珊珊,何厚康,陳龍,等.共混纖維的Spurr樹脂包埋切片及截面形貌分析[J].合成纖維工業,2013,36(3):67 -70.

[5] Jou D ,Criado-Sancho M,Casas-Vazquez J.Non-equilibrium chemical potential and stress-induced migration of polymers in tubes[J].Polymer,2002,43(5):1599 - 1605.

[6] Allende M,Kalyon DM.Assessment of particle-migration effects in pressure-driven viscometric flows[J].J Rheol,2000,44(1):79-90.

[7] Lee Hojun,Archer L A.Functionalizing polymer surfaces by field-induced migration of copolymer additives.1.Role of surface energy gradients[J].Macromolecules,2001,34(13):4572-4579.

[8] Xie Xuming,Chen Yue,Zhang Zengmin,et al.Controls of gradient morphology and surface properties of polymer blends[J].Macromolecules,1999,32(13):4424 -4429.

[9] 何厚康.PP/PS共混體系紡程上纖維形貌演變的研究和模擬[D].上海:東華大學,2014.

[10] Fortelny I,zivny A.Extensional flow induced coalescence in polymer blends[J].Rheol Acta,2003,42(5):454 -461.

[11]Cox R G.The deformation of a drop in a general time-dependent fluid flow[J].J Fluid Mech,1969,37(3):601 -623.