紅軍街上的今昔故事

◇ 文·圖/本刊記者 李仕羽

故事跨越80多年,還將繼續演進。

2015年4月14日,酉陽縣南腰界。60多歲的劉佐香很爽性地說:“下次你們來,我給你們做‘紅軍飯’。”

81年前的6月,南腰界,這座地處酉陽西南邊陲的安寧小鎮透露出一絲不平凡的意味。

這一年,賀龍、關向應率領紅三軍進駐蜿蜒繾綣的武陵山腹地,建立起以南腰界為中心的蘇維埃政權。隨后,任弼時、肖克、王震率領的中國工農紅軍第六軍團轉戰到達川黔邊區,與紅三軍共8000余人勝利會師。

半山坡上的“余家桶子”,是當時紅三軍的司令部。走進這座舊式宅院,仿佛仍能聽見賀老總爽朗的笑聲,以及無數槍鳴馬嘯的故事。

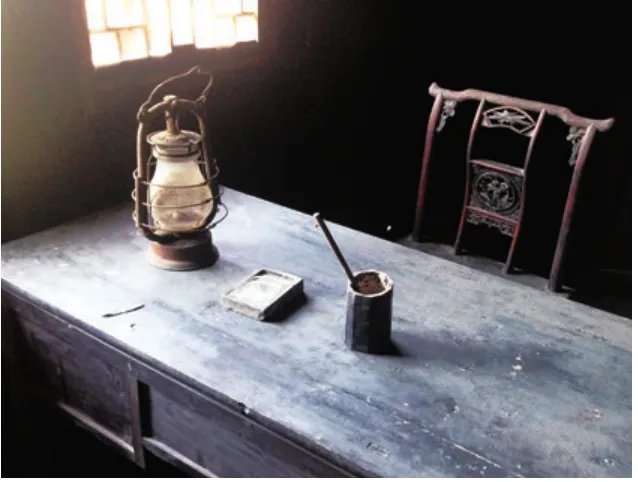

跨過正門,院內建筑呈凹形分布,青瓦素墻,屋脊頂部還翹有彎彎的拱背飛檐,陳舊的木制墻板、窗欞、欄桿早已褪盡當年涂抹的色彩,露出了原來木質的本色。屋內板壁上的紅旗仍舊鮮艷奪目,柜子里擺放著煙斗、油燈,紅軍戰士穿過的草鞋、用過的刀槍……這里便是賀龍、任弼時等曾經工作、戰斗過的地方。

院外墻根處的老榆樹,樹冠足足遮蓋了半個宅院和街口;院壩里兩棵賀龍當年親手栽下的花紅樹,也已在漫長的歲月中枝繁葉茂。

“我們一直致力于保護當地的生態環境和紅色舊址。”對紅三軍舊址管理員楊勝學來說,這里的一草一木、一磚一瓦早已根植心中,“南腰界革命根據地是我黨、我軍在革命斗爭中形成的寶貴精神財富的重要載體,對策應中央紅軍的勝利長征、確保遵義會議的勝利召開都有重要意義。”

酉陽南腰界紅三軍司令部舊址

紅三軍司令部舊址旁,長264米的“紅軍街”保存完好。屋檐下掛滿了紅艷艷的干辣椒和黃燦燦的包谷;街道兩旁斗榫結構的陳舊木屋,是曾經的紅軍大學、紅軍醫院、油印辦公室……街角的“十大政策綱領”和數塊字跡斑駁的門牌,讓人們在尋求過往的旅程中更顯真實。

劉佐香是紅軍街上仍舊留存紅色記憶的老者之一。小時候,爺爺經常在家里講紅軍打土匪的故事。“講得最多的就是會師大會,貓洞大田和后面的山坡上,密密麻麻坐滿紅軍戰士,歌聲、口號聲、歡呼聲,響得很。”

劉佐香在紅軍街上開了一家小雜貨鋪,“以前道路不好走,人都進不來,現在路修好了,來這里旅游的人也多了。”每逢節假日,劉佐香一天的收入就近千元。

她戀著這片土地,同樣戀著紅軍街。“旺季你們再過來,我給你們做‘紅軍飯’。”

去年,酉陽紅色旅游全年共接待游客88.936萬人次,同比增長15.22%;紅色旅游綜合收入達4446.8萬元,同比增長14.26%。

酉陽南腰界紅三軍司令部舊址遺物

“2014年,南腰界已納入全國100個紅色旅游經典景區增補名錄。”酉陽紅色景區管委會副主任白明躍說,“趁著紅色旅游經典景區建設和發展的新機遇,酉陽縣正采取‘紅色+’的發展模式,推進老區建設。”

酉陽的“紅色+”,正是要把紅色旅游與渝東南生態保護發展區的定位結合起來:紅色+民俗文化,以紅軍街、紅軍寨為載體,挖掘和整理民俗文化旅游元素,抓好鄉村旅游;紅色+基地,發揮愛國主義教育基地、黨史基地、市級國防教育基地作用,以史鑒今,資政育人;紅色+旅游,在餐飲、住宿、旅游商品上下功夫,通過紅色旅游推動老區的脫貧致富。

如今,紅軍街旁的燈籠草還是年復一年地開花掛果,窗欞下的煙籽花依舊流光溢彩如緋云,過路人擔著擔子背著背簍繼續在那面寫著“打倒冉瑞廷”的土墻下過往,老榆樹年復一年蹲在墻根下使勁地吐著新芽,撐開繁茂的樹冠為過往行人遮蔭避雨。

紅軍街上,劉佐香老人所開的雜貨鋪

“余家桶子”不斷出現新的身影,時而傳出愛國主義誦章,寂靜了數十載的紅軍街上,重新煥發活力。