李一凡:隱藏在業余狀態

◇ 文 / 本刊記者 周瑞豐 ◇ 圖/ 受 訪者提供

◇ 文 / 本刊記者 周瑞豐 ◇ 圖/ 受 訪者提供

他原本是不喜歡拍電影的。

“那是很復雜的事情,需要很多設備又要拉贊助,這些都不是我喜歡的。”1986年,原本在四川美術學院附中習畫的李一凡,陰差陽錯邁進了中央戲劇學院的大門。

在北京、在中戲的日子,讓他眼界大開。

似乎順理成章,畢業就到了廣東省群眾藝術館。可四年后,他選擇了回到家鄉重慶。

不喜歡,但卻再一次陰差陽錯與電影結緣,這緣于2001年與導演施潤玖的一次交談,后者曾拍攝《走到底》等影片。“在那次交談中我得知,現在數碼技術已解決了很多問題。”

李一凡和朋友合資買了臺索尼150p的小攝影機,開始了紀錄片之路。

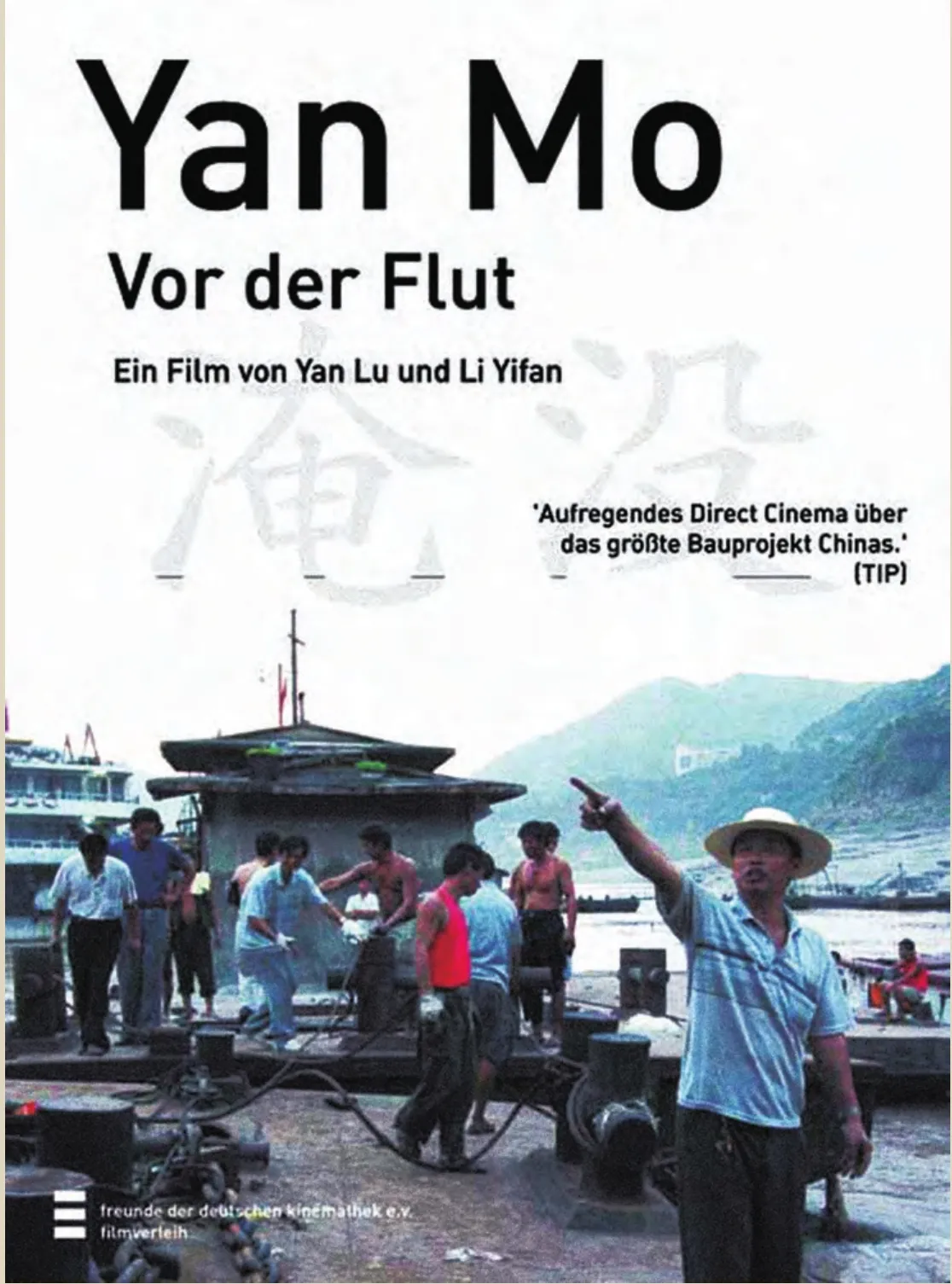

2002年,李一凡和朋友鄢雨前往奉節拍攝紀錄片《淹沒》。片子的拍攝和剪輯,各自花了一年時間。他試圖通過拍攝搬遷的過程,揭示人性在整個現代化進程中被淹沒的過程。

《淹沒》的剪輯過程,深受安東尼奧的紀錄片《中國》的影響。“拍攝紀錄片時,很多人會容易情緒化,但是安東尼奧的克制以及理性、客觀的態度對我影響很大。我的片子一點都不濫情。”

影片很快獲得了各個國外電影節的青睞。去柏林電影節領獎的那天,快40歲的李一凡一點也不激動,“我只是解決了自己想去解決的問題,并不是實現了什么電影夢想。”

紀錄片沒有劇本,拍攝過程中,需要導演有自己深刻獨到的見解。“我更感興趣的是如何表達我自己對現今世界的一個看法,拍紀錄片是為了解決心中的困惑,我的好奇心引導我去了解和發現一些東西。有時候我會覺得好奇心把我引入了一個黑洞,可以不停地去了解以前不懂的東西,了解社會的方方面面,這對于我來說有更大的意義。”

雖然拍攝很辛苦,但李一凡卻一點不覺得累,甚至感覺是在玩耍。“學藝術的人有一個優勢,他們也許一輩子也搞不清楚哪天是在玩,哪天是在工作。因為喜歡,所以就有不斷去探索的欲望。”

《淹沒》之后,李一凡再次回到奉節,拍攝《鄉村檔案》,流水般記錄奉節鄉村的多樣生活。“鄉村對我來說有很大的吸引力,我就想拍攝一部關于中國農村的紀錄片。”這部片子沒有復雜的語言,畫面單純、坦率。

在四川美術學院油畫系,李一凡有了區別于紀錄片導演的另一個身份:大學講師。

他教授錄像藝術。他說自己一直以一種業余的心態生活,不管是做紀錄片,還是當講師。“我喜歡保持一個業余的狀態,認真做事,跟著自己的心去做。其實藝術到了現在,技術已經很不重要了,重要的是人的看法。所有的藝術都不是藝術,是人生。”

李一凡“穩坐”重慶。“我沒有去外地拍攝的打算,就像《百年孤獨》里的村莊也可以訴說拉丁美洲的孤獨與文化一樣。在重慶,我也可以拍出我想表達的東西。”

剪輯《鄉村檔案》時,李一凡的助手對拍攝出來的農村沒有“土”的感覺大惑不解。“當有了國際視野和當代視野時,電影又怎么會土?電影和小說不一樣,電影是具體的,做視覺藝術一定是落地的,落地在一個點上。這個點的選擇就在于你的修為了,如果你有國際化的視野,那這個點就是一個世界。”

李一凡,1991年畢業于中央戲劇學院,現生活、工作于重慶。與鄢雨合作紀錄片《淹沒》,2005年獲第55屆柏林電影節青年論壇“沃爾夫岡斯掏特獎”、法國真實電影節作家協會大獎、日本山形國際紀錄片電影節國際競賽單元大獎、云之南紀錄影像展大獎“青銅獎”等多項國內外獎項。