6個夏大豆品種在黃岡地區種植的比較試驗

葛長軍,閆良,徐麗榮

(黃岡市農業科學院,湖北 黃岡 438000)

大豆是我國廣泛種植的一種經濟作物,地域分布廣泛,種植制度復雜[1]。在長期的演化過程中,不同的栽培條件形成了不同的生態類型[2]。學者根據生育期、生態區劃等研究將大豆品種分成了不同的類別[3-4]。湖北省黃岡市處于長江中下游地區,該地區大豆為春夏二熟制。夏大豆一般在5月下旬至6月上旬播種,9月中下旬收獲。研究對新近引入的7個夏大豆品種的生育期、植株性狀、產量等進行了綜合評價,旨在篩選出適合當地栽培的優良大豆品種,從而提高當地夏大豆的品質,加快夏大豆新優品種的轉化和推廣應用,為黃岡市夏大豆產業的健康發展提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

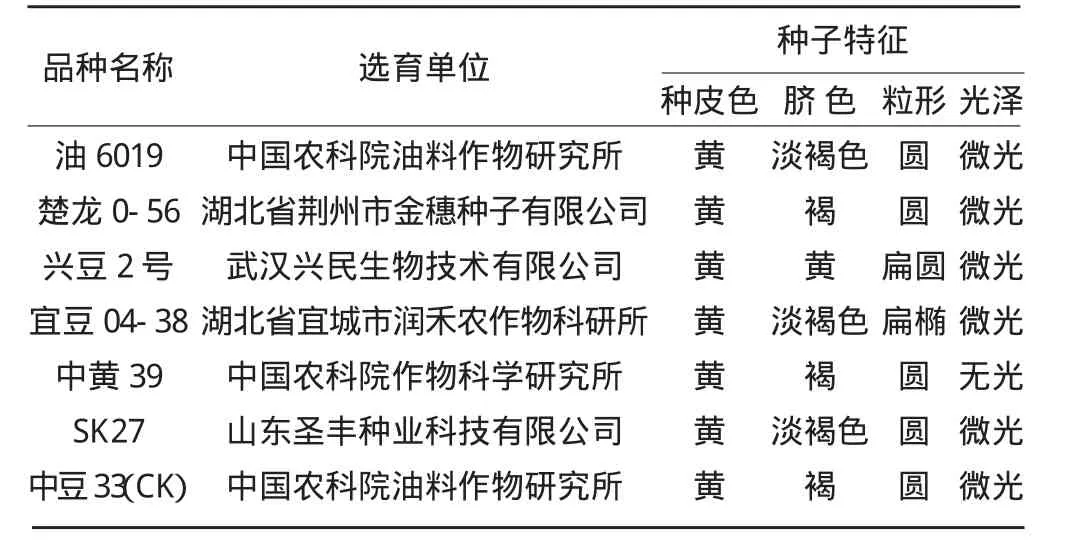

試驗在湖北省黃岡市梅家墩試驗基地進行,試驗田塊為砂壤土,肥力中等,地力較均勻,前作物為小麥。供試材料和品種來源及特征見表1,其中中豆33為對照品種。

表1 參試大豆品種基本信息及種子特征

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗設計試驗采取隨機區組設計,每個品種即1個處理,每個處理3次重復,小區面積21 m2。每小區種植12行,行株距為0.5 m×0.1 m,播種量2~3粒/穴,定苗時留1株。

1.2.2 田間管理試驗于2014年6月2日播種,7月2日定苗。施復合肥20 kg/667m2,過磷酸鈣10 kg/667m2。收獲前割去邊行邊株,每小區實收計產面積14 m2。

1.2.3 考察指標及方法記錄各處理大豆品種的生育時期,同時調查各品種植株的農藝性狀;夏大豆收獲后,在每個品種的小區內連續選取10株作為考種對象,調查其經濟性狀;每小區單獨收獲,取2組測定數據值相近的考種結果作為分析數據。采用SPSS 13.0軟件對數據進行統計分析[5]。

2 結果與分析

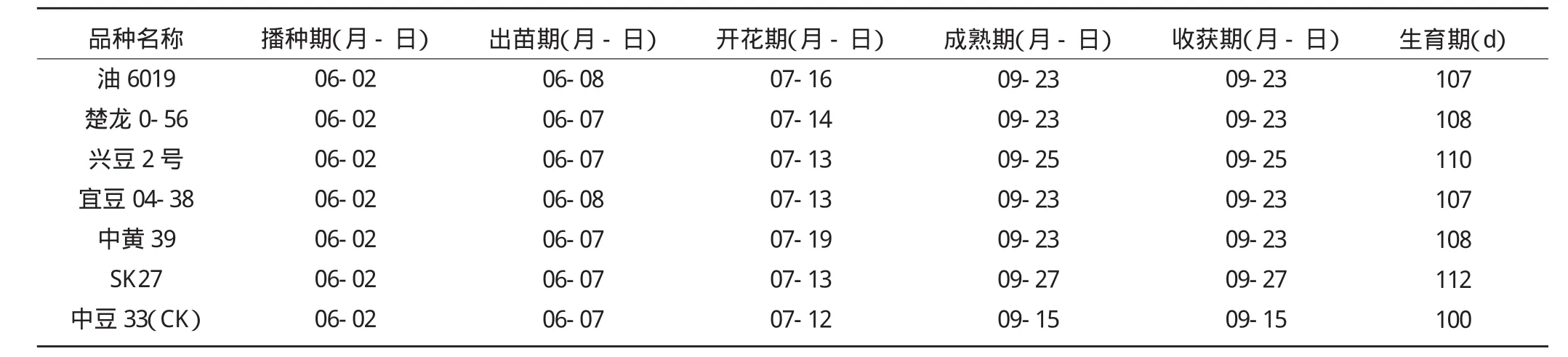

2.1 不同夏大豆品種生育期的比較

由表2可知,各參試品種在相同播期條件下,出苗時間基本一致,其中油6019和宜豆04-38比對照晚1 d出苗,其他品種與對照出苗時間一致。開花期最早的為中豆33(CK),最晚的是油6019和中黃39,分別比對照晚4和7 d。收獲期較早的是中豆33(CK),9月15日采收;其次是油6019、楚龍0-56、宜豆04-38和中黃39,均于9月23日采收;最晚的為SK27,于9月27日采收。生育期最短的是中豆33,為100 d;其次是油6019和宜豆04-38,為107 d;生育期最長的是SK27(112 d),為晚熟品種。生育期是大豆一個重要的生態性狀,主要受品種遺傳特性的影響,各個生育期的相對長度是固定的。在種植生產過程中,為避免大豆生長后期遭遇陰雨天氣,通常建議種植較早熟品種。

表2 各大豆品種生育期的比較

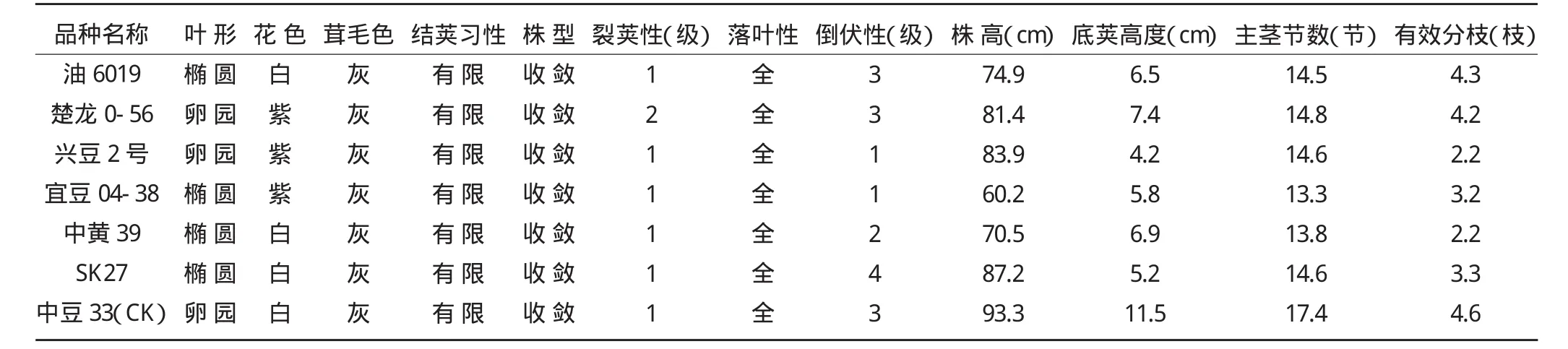

2.2 不同夏大豆品種植株農藝性狀的比較

由表3可知,參試品種除楚龍0-56、興豆2號和中豆33葉形為卵圓外,其他品種均為橢圓形。花色除楚龍0-56、興豆2號和宜豆04-38為紫色外,其余品種花色均為白色。7個參試品種的結莢習性均為有限類型。裂莢性除楚龍0-56為輕裂外,其余品種均不裂莢。落葉性方面各品種均為全落葉型,各品種茸毛色均為灰色,株型均為收斂。倒伏性除興豆2號和宜豆04-38不倒伏外,其余品種均有不同程度的倒伏,倒伏最嚴重的為SK27,達到4級倒伏。品種倒伏將嚴重影響產量,同時也會給收獲增加難度,建議生產時盡量選擇不倒伏的品種。個參試品種的株高變化范圍為60.2~93.3 cm,最高的是中豆33,最矮的為宜豆04-38。底莢高度變化范圍為4.2~11.5 cm,底莢最高的是中豆33,最矮的興豆2號。主莖節數變幅為13.3~17.4節,最多的為中豆33,最少的是宜豆04-38。有效分枝數變幅為2.2~4.6枝,最多的是中豆33,最少的是興豆2號和中黃39。

表3 各大豆品種植株農藝性狀的比較

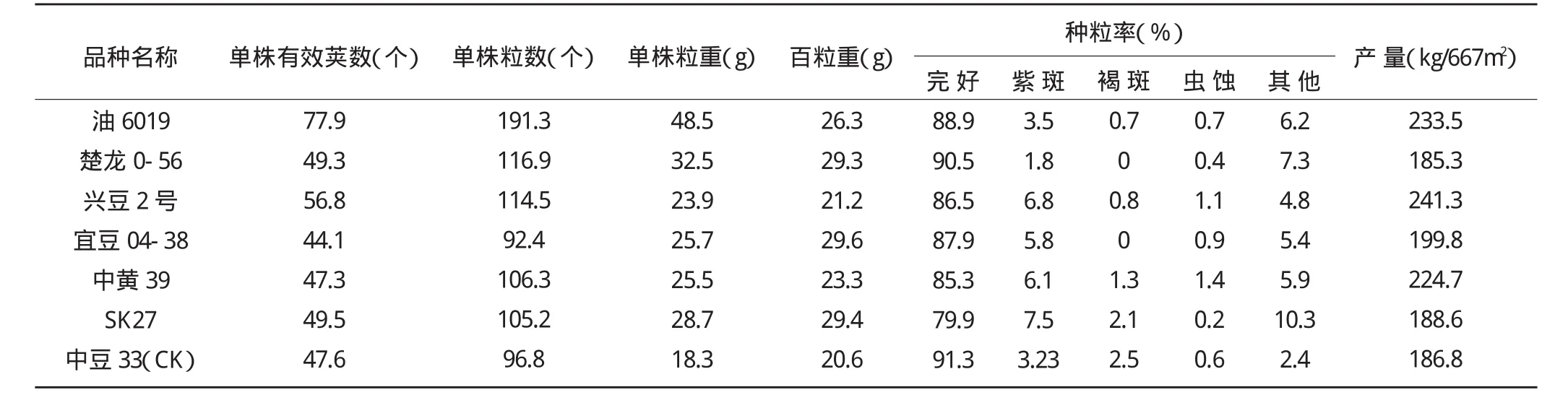

2.3 不同夏大豆品種經濟性狀的比較

由表4可知,參試品種單株有效莢數變化范圍為44.1~77.9個,有效莢數最高的是油6019,最低的是宜豆04-38;單株粒數變化范圍為92.4~191.3,單株粒數最多的是油6019,最少的為宜豆04-38;單株粒重變化范圍為18.3~48.5 g,單株粒重最重的是油6019,最輕的是中豆33;百粒重變化范圍為20.6~29.6 g,百粒重最重的為宜豆04-38,最輕的為中豆33。有效莢數、單株粒數和百粒重是影響產量的主要性狀,要提高大豆產量必需考慮這些性狀指標[6]。研究表明,單株粒數和百粒重與產量顯著正相關[7-8],單株粒數和百粒重的數值高有利于提高產量,數值低則會影響產量水平。

表4 各大豆品種經濟性狀的比較

從表4中還可以看出,種粒率中完好率最高的是中豆33(91.3%),最低的是SK27(79.9%)。完好率體現了品種的種粒品質,完好率高則種子質量好。產量方面,除楚龍0-56外,其他參試品種的產量均高于對照,興豆2號、油6019、中黃39、宜豆04-38和SK27分別比對照增產29.2%、25.0%、20.3%、6.9%和1.0%,這說明這5個參試品種在黃岡地區適應性較好,增產性能優。其中,產量最高的是興豆2號(241.3 kg/667m2),最低的是楚龍0-56(185.3 kg/667m2)。

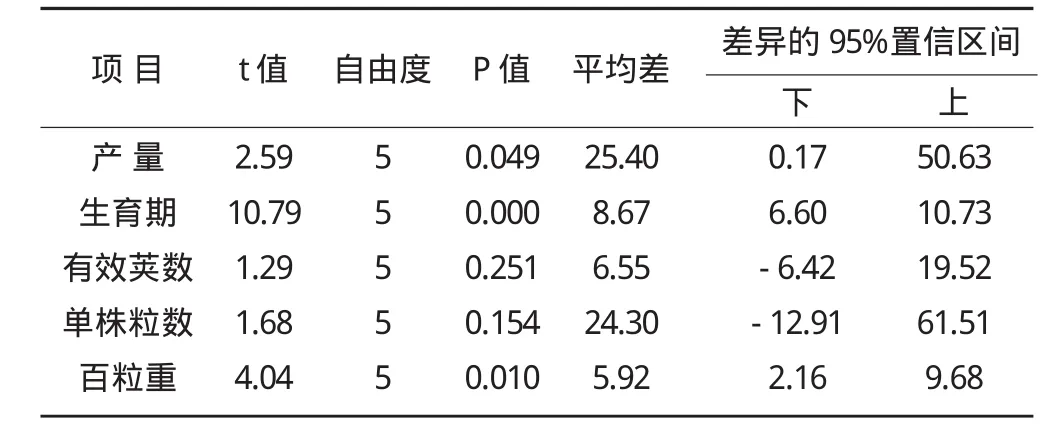

2.4 品種性狀的單樣本t檢驗

由表5可知,各品種夏大豆產量經t檢驗后,t值為2.59,P=0.049<0.05(雙側),差異達顯著水平,表明新引進大豆品種的小區產量與對照品種小區產量差異顯著。各品種的小區產量數與對照小區產量的平均差為25.40,差異的95%置信區間為(0.17,50.63),不包含0,也說明各品種間產量差異是顯著的。

生育期、百粒重指標經t檢驗后,P值均小于0.05(雙側),表明各品種的生育期、百粒重均與對照品種差異顯著。同時,這2個性狀差異的95%置信區間均不包含0,也說明各品種間這兩個指標的差異達顯著水平。

有效莢數、單株粒數經t檢驗后,P值均大于0.05(雙側),表明各品種間有效莢數、單株粒數與對照品種差異不顯著,這2個性狀差異的95%置信區間為均包含0,也說明各品種間這兩個指標差異不顯著。

3 結論與討論

黃岡地區夏、秋季高溫多雨天氣較多,需選擇適合的早熟高產品種,以避免連續陰雨導致的病蟲害頻發減產。通過對興豆2號等6個夏大豆生育期、產量、單株粒數、有效莢數和百粒重等性狀的綜合比較,結果表明,興豆2號、中黃39、宜豆04-38屬于較早熟品種,抗倒伏,產量較高,在黃岡地區栽培適應性強,建議廣泛推廣種植;油6019產量較高,但會出現一定程度的倒伏,可通過栽培試驗,確定合適的播期、施肥量及種植密度,同時加強田間管理以增強其抗倒伏性;SK27品種的生育期較長,倒伏嚴重;楚龍0-56中等倒伏,產量較低,這兩個品種在黃岡地區的適應性較差,不建議在黃岡地區推廣種植。

表5 品種性狀的單樣本t檢驗

夏大豆的產量是一個受多種因素影響的數量性狀,除了品種自身的遺傳特性以外,外界環境、栽培管理等都可以對其產生影響[9-10]。試驗結果表明,夏大豆品種的生育期和百粒重2個指標與對照存在顯著差異,并影響最終的產量,這與汪寶卿、姜永平等[11-12]的研究結果一致。還有研究表明,單株莢數和單株粒數與產量呈極顯著正相關,且單株粒數是對大豆產量影響最大的性狀[13],與該試驗結果不盡相同,這可能與試驗地所處的氣候環境及所選的試驗品種不同有關。

[1]汪越勝,蓋鈞鎰.中國大豆品種生態區劃的修正Ⅱ.各區范圍及主要品種類型[J].應用生態學報,2002,(1):71-75.

[2]楊倩,張惠君,謝甫綈.不同來源大豆品種生育期結構與產量關系的研究[J].大豆科學,2008,27(6):973-978.

[3]蓋鈞鎰,汪越勝,張孟臣,等.中國大豆品種熟期組劃分的研究[J].作物學報,2001,27(3):286-292.

[4]賈鴻昌,閆洪睿,張雷,等.大豆品種生育期分類的研究進展[J].大豆科學,2013,32(2):271-275.

[5]陳平雁.SPSS13.0統計軟件應用教程[M].北京:人民衛生出版社,2005.

[6]韓秉進,潘相文,金劍,等.大豆植株性狀相關性與產量回歸分析[J].中國生態農業學報,2008,16(6):1429-1433.

[7]申為民,閔保峰,魏林楠.河南大豆主要數量性狀與產量的相關和通徑分析[J].農業科技通訊,2013,(5):109-110.

[8]張富厚,鄭躍進,侯典云,等.大豆莢粒性狀對單株產量的效應分析[J].安徽農業科學,2006,34(15):3632-3633.

[9]何景新,劉健,李坤鋒,等.大豆高產栽培研究及高產模型的建立[J].河南農業科學,2010,(6):53-57.

[10]張海泉.大豆不同品種(系)性狀與產量關系的研究[J].沈陽農業大學學報,2000,31(3):162-165.

[11]汪寶卿,張禮鳳,慈敦偉,等.黃淮海地區夏大豆農藝性狀與產量的多元回歸和通徑分析[J].大豆科學,2010,29(2):255-259.

[12]姜永平,張輝明,劉水東,等.不同類型大豆主要農藝性狀與小區產量的多元回歸與通徑分析[J].中國農學通報,2008,24(12):211-214.

[13]王大剛,胡晨,胡國玉,等.大豆品系在黃淮南部主產區產量及品質性狀分析[J].中國農學通報,2014,30(18):104-111.