FDI對中國產業效率的影響

——基于1989-2010年地市級面板數據的研究

王智勇

一、引 言

2012年5月23日世界銀行舉行東亞經濟發布會,會上發布的報告顯示,2010年東亞的勞動生產率只相當于歐洲和拉美新興經濟體的1/2。其中按照購買力評價水平,中國2010年的勞動生產率比1990年增長1倍以上,但是仍不到OECD國家的一半水平,也不如拉美國家的水平。中國科學院也曾發布多份報告認為,中國勞動生產率相比發達國家嚴重滯后,中國的勞動生產率只相當于美國的1/12,日本的1/11,甚至不如印度。

中國勞動生產率的滯后狀況,不僅深刻反映了中國經濟發展的現狀,即中國經濟的實際發展質量水平遠非表面數據顯示的那樣高,而且因其所衍生的問題,已經對中國經濟基本面產生了重大影響。隨著金融危機的爆發和用工成本的上漲,中國原有的廉價勞動力充足和低附加值工業生產繁盛推動經濟低效、規模性增長的階段性優勢喪失殆盡,卻無更富有競爭力的勞動力和高附加值產業持續促進經濟穩定、高效增長,這對于中國經濟增長非常不利。因此,當務之急是如何采取切實有效的措施來提高產業效率。只有當勞動生產率提高可以完全抵消工資上漲時,才有可能繼續保持勞動力優勢。

提高產業效率,是促進地區經濟增長的重要手段[1]。由于中國已經步入中等收入階段,產業效率的提升更是直接關系到未來能否避免中等收入陷阱的一個關鍵問題。可見,對中國而言,如何有效地提高勞動生產率是一個非常急迫的問題。實際上,在改革開放初期,中國就提出以“市場換技術”的戰略,主要目標是通過開放國內市場,引進外商直接投資(FDI),引導外資企業的技術轉移,獲取國外先進技術,并通過消化吸收,最終形成我國獨立自主的研發能力,提高我國的技術創新水平。一些研究表明,FDI影響東道國產業的一個重要途徑是通過影響產業生產效率來實現。另一方面,技術創新是影響企業生產效率和出口規模的重要因素,并且技術差異是影響地區生產率差異的重要因素[2]。因此,研究FDI對產業效率的影響在很大程度上也是研究FDI的技術創新外溢問題。FDI到底是促進還是抑制了產業效率,這不僅關系到東道國的外資利用政策,而且也關系到東道國產業發展政策的制定,關系到東道國長期經濟增長的路徑。對已經進入中等收入階段的中國而言,如何來通過積極的FDI政策促進產業持續穩定發展,是一個關系到中國能否順利跨越中等收入階段的重要問題。

改革開放以來,沿海地區充分利用外資發展經濟,卓有成效地促進了工業化,推動了就業增長,并提高了城市化水平。外商直接投資(FDI)被認為是國家或地區獲取國際間外溢技術的一個重要渠道[3]。不少關于FDI與生產效率的研究指出,FDI通過技術外溢等途徑促進了生產效率的提高[4-7]。不過也有研究指出,FDI并不能促進生產效率的提高,甚至可能是起到相反的作用。有的學者認為FDI的流入削弱了東道國的創新能力[8-9]。有的則認為FDI會抑制東道國產業發展,主要途徑是通過資本和人才擠出,以及產業甚至于整體國民經濟形成對于FDI的依賴[10]。中國利用外資三十多年,但勞動生產率依然處于較低水平,原因何在?過去的研究表明,FDI與產業效率變動的關系是一個有爭論的話題,不同的研究,基于不同的數據,得出的結論也有顯著差異。那么,FDI與產業生產效率的變化到底是什么樣的關系?此外,應當采取什么措施來切實有效地提高生產效率?

在早期的研究中,大部分關注同行業內FDI技術溢出效應,以行業層面而獲得的外資企業表現與行業表現的相關關系作為技術溢出的判定依據。然而,Javorcik認為以往的研究可能是在一個錯誤的地方尋找FDI溢出,從邏輯上說,FDI技術溢出更有可能是在行業間發生,而非以前所預期的行業內[11]。這意味著,跨行業的技術溢出效應可能更值得研究,亦即從行業上升到產業更能夠把握技術外溢。以往的研究多數基于省級層面和企業截面數據,當我們把行政單元細劃到地市級,并把行業數據切換成產業數據時,情形會有顯著的變化嗎?特別是從動態演化的角度來看,FDI影響產業效率的程度和方式會有不同嗎?

本文的安排如下,引言之后,首先是文獻綜述,對FDI與產業效率變化的已有研究進行梳理和總結,從而明確本文的研究思路。接著對影響產業效率變化的各種主要因素進行分析,尤其是針對FDI的影響機制進行分析。第三部分是模型設定和數據描述,第四部分是回歸結果和穩健性檢驗,最后一部分是基于分析結果之上的結論與政策建議。本文的新穎之處在于從產業層面上把握效率變化,并把地理單元從省級細化到地級,從而有效地增加了樣本量,使得回歸結果更加穩健。本文認為,產業效率的提高主要來自于國內固定資產投資的增長、人力資本的提升以及科研創新投入的增長,FDI對于非農產業整體產業效率提升的影響并不顯著,但FDI對第三產業效率提升有一定促進作用,這意味著“市場換技術”的策略并沒有取得成功,只有自主創新才是獲得效率提高的關鍵。因此,在提升產業效率方面,未來應當繼續依賴于人力資本投資、科研創新、產業結構轉變和國內固定資產投資。在引進和利用FDI方面,應當有針對性地提高門檻,大力引進具有核心競爭力和高技術水準的FDI,充分發揮FDI在產業和行業內的技術外溢效應,以達到提高產業效率的作用。

二、文獻綜述

在FDI增長與東道國產業關系的研究上,主要有兩種代表性觀點:一種觀點認為FDI有助于促進東道國產業發展,主要途徑是增加資金來源,吸引就業等,并且通過技術外溢和市場競爭等刺激東道國的產業發展[12]。另一種觀點認為,FDI會抑制東道國產業發展[10],不過,也有許多學者認為,FDI實際上是一把雙刃劍[13],關鍵在于政策如何來引導。

Caves[14]和 Kokko[15]為代表的學者較早肯定了FDI正向溢出效應的存在,驗證了FDI對東道國技術創新的推動作用。Caves認為,外資企業對本地企業勞動生產率的促進作用可以體現在三個方面,即分配效率、技術效率的提高和技術轉讓的加快,而這三方面的作用都與本地市場上的競爭壓力有關。

許多文獻表明FDI可通過提高勞動生產率促進東道國的經濟增長[16]。國內關于FDI與產業效率的研究也有類似結論。張帆等人認為,來源于跨國公司的FDI主要投向了資本和技術密集型行業從而有助于中國經濟結構向更高的資源配置效率轉化[17]。沈坤榮和耿強基于1996年29個省市自治區FDI與全要素生產率做橫截面的相關分析,認為FDI占GDP的比重每增加1個單位,全要素生產率可以提高 0.37個單位[18]。張海洋[19]的經驗研究強調了外資競爭效應對當地企業生產效率的促進作用。何潔使用1993~1997年28個省市自治區的相關數據進行分析,得出FDI在各省市工業部門中均存在明顯的正向外溢效應,并且在經濟發展水平越高的地區,外溢效應越明顯[20]。潘文卿基于面板數據分析方法進行實證研究,結果顯示1995~2000年FDI對工業部門的總體外溢效應為正,FDI的資本積累每增加1個百分點,帶動國內企業的產出增加0.13個百分點[21]。姚樹潔等人認為,外商直接投資是提高生產技術效率的推動器,而且也有利于加快國內技術進步[22]。毛日昇認為,FDI通過競爭和技術外溢顯著提高了制造業的生產效率[23]。喻世友等人基于1999-2002年期間37個行業的相關數據分析,認為FDI對內資企業技術效率具有顯著的促進作用,而且其影響途徑以提高技術水平為主[24]。

二十世紀九十年代中后期以來,全球FDI有向服務業轉移的趨勢,服務業FDI所占比例越來越高。統計數據表明,2010年,中國服務業FDI占全部FDI的比例高達47.25%。Markusen認為,服務業FDI通過其管理、組織或先進技術會對下游企業產生溢出效應,這種溢出效應有助于東道國工業企業生產效率的提高[25]。華廣敏認為,高技術服務業FDI對中國制造業的效率有正的直接效應[26]。許多研究表明,生產性服務業有助于提升制造業效率、降低制造業生產成本、提高市場競爭力[27-29]。也就是說,服務業FDI具有顯著溢出效應[30]。針對商貿流通業的研究表明,內外資企業技術落差優勢和制造業集聚度將會對縱向FDI溢出效應的發生形成顯著的促進作用,而且商貿流通業FDI對制造業的FDI縱向溢出效用并不局限于某一地區,對周邊省份的制造業也會產生顯著的技術溢出[31]。同樣基于企業數據,王志鵬等人則認為,外資參股有助于提高國內企業的生產效率,且外溢效應更多地表現在行業內部而非一省內部[32]。

不過,何駿等人認為,中國服務業FDI的結構與效率并沒有呈現一定的相關性,傳統服務業仍是絕大多數省份外資的主要流向領域[33]。韓德超認為,生產性服務業FDI的增加能顯著提高我國外資工業企業的生產效率,但對內資工業企業的生產效率影響有限[34]。采用企業數據,姚洋等人認為就特定行業而言,國外三資企業的外溢效應即使不是負的,也不顯著[35]。許多FDI項目根本不具備產生技術溢出效應的基本條件,而且,在我國改革開放的絕大部分時間內,國內并不具備有效的市場和制度環境[36],這些年來的生產率增長主要源自國內經濟改革引起的制度變遷,而不是FDI技術溢出[37]。龐英等人認為,民族資本企業不論是生產技術效率還是資源配置效率,也不論是靜態比較還是動態變化態勢分析均優于FDI企業[38]。包群等人的分析表明,FDI雖然促進了中國技術進步,但這一作用主要是通過外資企業自身要素生產率的提高,外資企業的技術外溢效應實際很小[39]。尤其值得指出的是,在開放條件下,一些具有創新活力、技術進步較快、業績增長迅速的民營企業,卻常常成為外國資本兼并收購的對象,出現技術“外流”現象[36],對于國內企業生產效率的提高甚至可能出現負效應。

可見,FDI對于產業效率的影響沒有形成一致的認識,尤其是FDI對產業效率影響程度、影響機制等問題依然沒有很好地解決。已有的研究也表明,FDI的技術外溢效應主要是以行業間為主,也就是說,當把研究的范圍從行業上升到產業時,才可能更清楚地了解到產業效率提升的主要渠道,這恰恰是本文分析的基本思路:把地理單元從省細化到地級市,把分析對象從行業提升到產業,從而有助于準確判斷產業效率的來源。

三、FDI與中國產業效率變化

產業效率通常是指產業生產效率,可以用勞動生產率來衡量,由于第一產業比例趨于下降,學者們在研究中主要關注非農產業生產效率。影響產業效率的因素較多,主要包括投資、對外開放、城市化、人力資本以及區域創新研發等,而這些因素往往也相互影響。而FDI主要是衡量地區對外開放度。中國自改革開放以來的實踐表明,地區開放度越高,則其經濟發展得越快,而這個過程中,也恰恰是產業效率提高的過程。問題在于,產業效率最主要的來源是什么?

人力資本是推動產業效率提高的積極因素。勞動與資本是生產的兩大要素,而資本和機器設備必須有相應的勞動與之相配合才有可能發揮其應有的作用,因此,通過提高人力資本水平來提高產業效率是一種自然而然的途徑。

通過人力資本的積聚和外溢效應,城市化有助于促進產業效率的提高。城市中產業的規模擴張會導致勞動生產率的提高,城市中勞動力和資本集聚形成的信息和技術的外溢效應使得城市中的其它勞動力和資本都會受益。城市的存在與發展是人力資本外部性的體現[40]。因為知識、創新和復雜技術都在城市匯集、交流和發展,城市也被認為是經濟增長的引擎[41]。城市化的過程也是勞動密集型技術向人力資本密集型技術轉移的過程[42]。基于微觀數據,針對美國制造業的研究表明,城市人口接受高等教育的比例每增加1%,將使美國制造業的生產率增長 0.6%[43]。

研究產業效率,需要考慮到產業政策和產業結構的變化。配弟-克拉克定律準確地描述了產業變動的基本規律。一個經濟體的發展,通常是從農業主導走向工業化,再從工業化走向服務業化,這是現代社會經濟發展的一個基本過程。從國際經驗來看,它是一個經濟增長對技術創新的吸收以及主導產業經濟部門依次更替的過程[44],也是后發國家加快經濟發展的本質要求[45]。Sachs and Wing通過對中國和俄羅斯的比較研究之后發現,中國落后產業結構的迅速轉型是其經濟高速增長的核心驅動力[46]。對此,一些國內學者的研究也得出了類似的結論[47-48]。

測量產業效率有多種方式,而勞動生產率則是較為常用也較有說服力的一種,即用產業GDP/產業就業人數來衡量產業生產效率。利用GDP縮減指數消除價格的影響可以在年度之間加以比較。

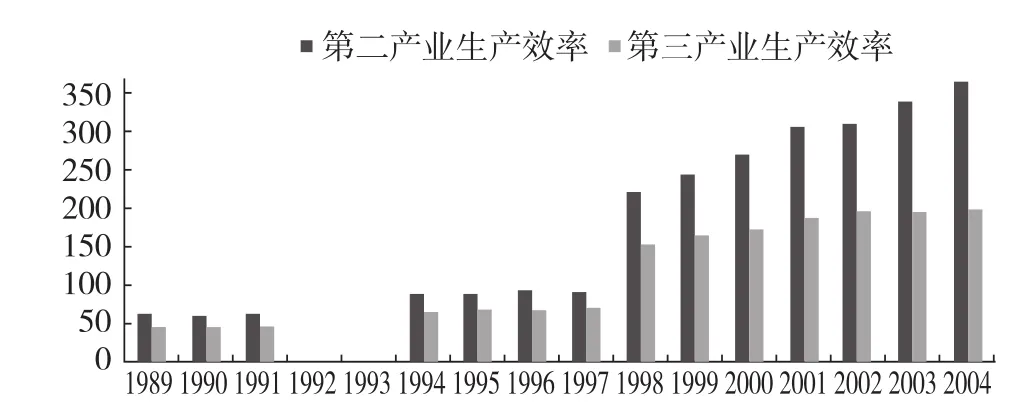

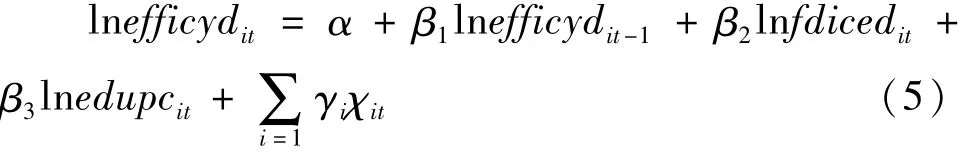

圖1 中國非農產業效率變化(1989-2004)

從圖1可以看到,自九十年代后期以來,非農產業效率得到顯著的提升,呈現穩步上升的態勢。相比之下,第二產業的效率明顯高于第三產業。這可能與我國正處于工業化階段有關,國家的主要資金和勞動,包括FDI在內,都投在以制造業為主的第二產業。第三產業在整體上仍處于較為落后的狀況。

仔細來看,產業結構的變遷與FDI的行業分布有密切關系。從行業分布看,FDI主要集中在制造業,特別是在FDI集中的沿海省份,這一現象更加明顯。分產業來看,FDI主要投向了以制造業為主的第二產業,不過近些年來,投向第三產業的FDI數量越來越多,使得在FDI在第三產業的分布比例趨于提高(見圖2)。

圖2 FDI產業分布對照(數據來源:根據歷年中國統計年鑒整理)

圖2 表明,在2002年時,FDI在第二產業的分布占據主導地位,超過70%的FDI都集中于第二產業,第三產業僅約20%。但到2010年時,第二產業比例下降到50%左右,而第三產業比例也接近47%。也就是說,FDI正逐漸從第二產業轉移到第三產業。FDI在不同產業間分布的變化,可能會給產業效率帶來相應的影響。研究表明,轉型經濟企業效率的提高不僅僅來自于技術進步,還來自制度環境的改善,據測算,2000~2005年間我國工業生產效率的提高50%依靠存活企業的技術進步,50%依靠存活企業和進入退出企業資源重新配置[49]。然而,外資的流入將對本地企業造成競爭效應,從而對地區企業生產率產生影響。而在新企業中,外商直接投資和私營企業對生產率增長的貢獻顯著,在由企業進入退出帶來的資源優化配置作用中,這兩類企業占所有企業的90%左右。

四、數據與模型設定

許多學者都指出[50-51],研究FDI對產業效率影響的計量檢驗最理想的是使用企業面板數據,可以捕捉到樣本點的動態變化。然而,我國并沒有涵蓋改革時期的企業層面面板數據,難以用企業數據來估算改革開放以來FDI對于生產效率的影響。而且,企業層面的數據盡管可以捕獲企業相關信息,然而,許多研究都證實,技術外溢主要發生在行業間,而不是行業內,因此,從產業的角度去測量技術外溢可能是更為理想和現實的做法。基于這樣的考慮,我們采用產業數據,并以地級市為地理單元,以期獲得更加穩健的回歸結果。

數據本身往往關系到結論。許多已有的研究都已經證實,九十年代以前的數據,由于統計口徑變化較大,故而與九十年代以后的數據會有較大的出入。為了采用質量更可靠的數據,我們采用了1989-2010年間的地級市社會經濟數據來加以驗證,這些數據主要來源于《新中國55年統計資料匯編(地方篇)》以及《中國城市統計年鑒》,以地市級區域為統計單元。由于1989-2004年間的數據來源于《新中國55年統計資料匯編(地方篇)》,數據經過統一整理,具有很好的可比性,故而我們以這一數據為主。2005-2010年的地級市數據來自于《中國城市統計年鑒》,統計口徑略有差異,與1989-2004年間的數據不完全具有可比性,但可用以進一步檢驗我們的回歸模型和結果。

在涉及到的變量中,產業效率、固定資產投資、FDI和財政中用于教育科研衛生文化的經費支出等變量都與價格有關,為了消除價格的影響,需要采用價格縮減指數,然而,地市級單元有近三百個,且連續22年數據,故而收集全并采用地級市的價格縮減指數非常困難。我們采用了省級GDP縮減指數來加以平減,以消除價格的影響,經過價格縮減之后,1989-2004年期間所有與價格相關的變量都采用了1989年為基期的價格水平,2005-2010年期間所有與價格相關的變量都采用了2000年為基期的價格水平。

為了進一步分析區位因素對于產業效率的影響,我們把地級市分成兩類,沿海地區和內陸地區。基本的劃分依據是東部地區為沿海,中西部地區為內陸,盡管這種劃分方法沿襲了過去的三大區域劃分,但由于地理單元的細化,使得樣本數據更加豐富,從而可以更好地把握地區差距。由于地方經濟的發展進而產業效率的變化與中央政府政策有密切關系,而傳統上,以東中西部地區作為劃分,但明顯的一個事實是,東部沿海地區與中西部地區所享受的政策明顯不同,中西部地區所享受的政策比較接近,把中西部歸入同一類有其合理性。從這個角度而言,沿海與內陸的劃分在一定程度上也代表了政策和制度對于產業效率的影響。

我們以柯布-道格拉斯生產函數為基礎,構建生產效率的分析框架:

其中,Y為總產出,A為全要素生產率,t表示時問,對應的資本(K)、勞動(L)。方程兩邊都除勞動力的話,左邊就是生產效率,而右邊則是資本的函數。考慮到資本存量與固定資產投資密切相關,我們采用固定資產投資來衡量資本存量。固定資本投資可以進一步拆分成國內固定資產投資和外商直接投資(FDI),而全要素生產率與人力資本(HuC)和科研創新力度(Eχpsc)密切相關:

式中,Kd(t)表示國內固定資產投資,Kf(t)表示外商直接投資(FDI)。寫成顯函數形式:

兩邊取自然對數并改寫為計量分析模型:

如前所述,產業結構調整和城市化也會起到促進生產效率提高的作用,因此,我們也把這兩個因素納入計量分析框架。考慮到效率的提高具有很強的時間延續性,即當期生效效率與上期生產效率密切相關,而且解釋變量之間也存在內生性問題。我們采用動態面板估計方法來加以分析。具體而言,在方程(4)的基礎上,我們采用以下方程來對影響產業效率中的幾個主要因素加以估算。

式中,efficyd表示第 i產業(i=2,3,23,本文試圖探討FDI對第二、第三和整個非農產業效率的影響)的產業效率,以產業GDP/產業從業人數來表達,并利用價格指數加以縮減以消除價格的影響。fdiced是經價格指數折算后的外商直接投資。Edupc為地區人力資本狀況,用每萬人在校大學生數量來表示。如前所述,產業效率的提升,離不開人力資本水平的提高。最后一項包括了所有其它項,主要包括用以衡量地區創新能力的人均科教文衛財政經費支出(eχpc_scipcd)、形成資本存量的國內固定資產投資(invcdnew),用以衡量城市化進程的城市化率(urbanrate)。考慮數據的連續性和可比性,采用非農業人口占總人口的比例來表達,即戶籍口徑的城市化率。此外,為了綜合衡量二三產業的變化,即衡量不同地區采取的產業發展戰略及其對于經濟增長的效果,我們采用產業結構變量instrc,即第二產業比例/第三產業比例,來測量以工業化為主導的第二產業發展戰略對產業效率的影響。

本文利用每萬人中的在校大學生數量來近似替代人力資本水平。研究表明,人力資本存量的多寡會影響創新能力[52],也會影響模仿、吸收新技術的能力[53],人力資本積累與人力資本存量兩者是一種相互促進、相互增強的關系[54]。

按照現行的統計制度,全社會固定資產投資包括了外商投資經濟、港澳臺投資經濟及其他經濟類型的固定資產投資。因此,要測算FDI對產業效率的影響,應把它和國內固定資產投資區別開來。在數據預處理中,我們把固定資產投資減去FDI,得到不包含FDI的國內固定資產投資,從而把國內外投資加以區別。

此外,模型中還包括了區位虛擬變量coast和年份虛擬變量yeardum,在系統GMM模型中,通常都會考慮時期和空間相關的一些變量,以充分考慮地區差異和時期影響。對區位虛擬變量coast而言,所有東部地區的地市級區域為取值1,所有中西部地區的地市級區域取值為0。產業結構的變遷和產業效率的變化在很大程度上與市場經濟的發展密切相關。市場競爭越是激烈的地區,企業提高效率的動機越明顯。而市場經濟發展程度則與地理位置密切相關,這在許多已有的研究中都得到印證,而且,許多研究把距離海岸線的長度作為是市場化的一個工具變量。從這個角度而言,沿海與內陸的劃分也在一定程度上反映了市場的影響。

為了克服回歸分析中出現的內生性問題,我們需要采用可靠的回歸方法。采用固定效應方法估計雖然可以消除解釋變量與個體固定效應的相關性問題,但無法解決內生變量、前定變量與誤差項相關對參數估計帶來的偏差。固定效應的面板工具方法(2SLS)從理論上可以同時考慮到上述兩方面問題對估計參數帶來的偏差,但工具變量本身并不容易尋找到,而且該方法在工具變量的數量超過需要識別的解釋變量數量時,存在過度識別情況需要處理。

Arellano and Bond提出利用差分GMM方法來解決動態面板數據估計過程中存在的變量內生性和樣本異質性問題對估計參數帶來的偏差[55],進一步,Arellano and Bover[56]、Bundell and Bond[57]在差分GMM估計方法的基礎上提出了系統GMM估計方法。系統GMM方法能夠同時利用差分方程和水平方程的信息,因而工具變量有效性一般情況下會更強而且,GMM估計使用差分轉換數據,可以克服不可觀察變量與解釋變量相關的問題。一般來說,系統 GMM方法需通過兩類檢驗:(1)Arellano-Bond檢驗(又稱AB檢驗),即差分方程隨機誤差項的自相關檢驗,要求一階差分方程的隨機誤差項中不存在二階序列相關;(2)Sargan或Hansen過度識別檢驗,要求所使用的工具變量與誤差項是不相關的,即所使用的工具變量是有效的。當采用了穩健選項時,通常采用Hansen檢驗。如果兩類檢驗通過即表示模型設定正確且估計是合理的。

五、實證分析

受國內經濟形勢和國際市場的變化,產業效率及FDI在中國的變化也呈現出階段性,另一方面,由于數據的來源不同,因而比較穩妥的方法是分時期來進行回歸,并把兩組回歸結果加以對照,以檢驗模型設定及回歸結果的穩健性。

(一)基本回歸分析

針對九十年代至21世紀初這段時期的數據,我們可以用來進行基本回歸分析,以明確各個變量的關系及其解釋力度。我們以1998年作為這段時期的分界點,構建年份虛擬變量,1998年以前為0,1998年以后為1。1998年是一個重要的年份,1997年底爆發的東南亞金融危機,到1998年已經波及到中國并造成顯著影響,有可能會影響FDI在中國的增長;1998年也是實現3年國有企業擺脫困境的第一年,是國有企業改革和發展的關鍵的一年,眾所周知,國有企業改革的一個重要目標是要提高企業的生產效率,顯然,改革前后國有企業及其它類型企業的生產和經營可能有顯著的差異。

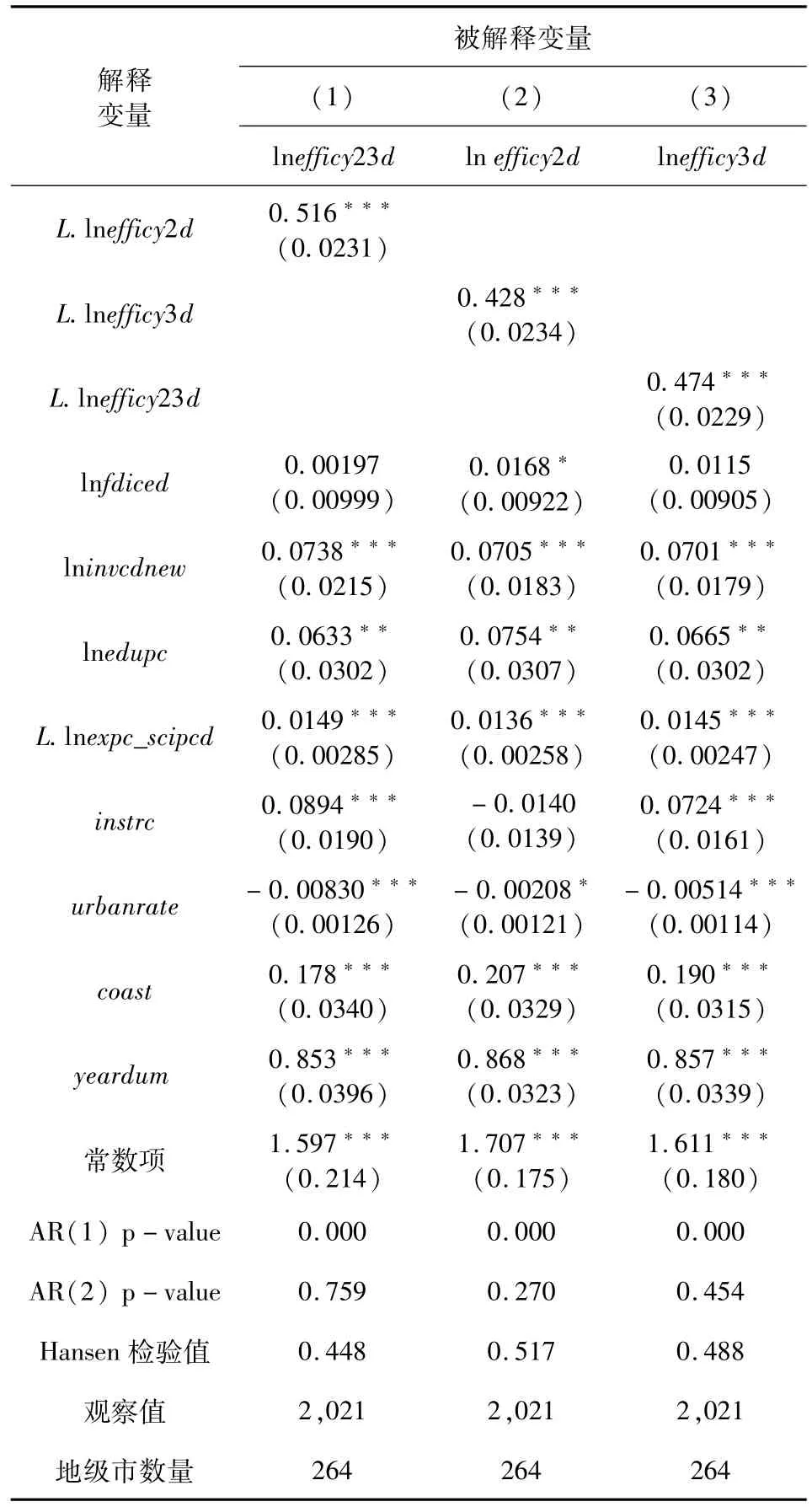

從表1可以看到殘差一階自相關,但不存在二階自相關。本文所采用的數據是典型的大 N小T型面板數據,異方差的問題難以避免。故而,我們在回歸中選擇Robust選項以獲得考慮異方差后的穩健性標準誤。在這種情形下,采用Hansen檢驗來進行工具變量的過度識別檢驗更為可靠,Hansen過度識別檢驗結果表明,不存在過度識別的情況。因此,我們采用系統GMM方法是合適的。

從回歸結果可以看到,地區人力資本水平、地區用于教育科研的財政經費數量和國內固定資產投資對產業效率都有顯著而積極的影響,即他們的增加都能夠有效地促進產業效率的提升。人力資本的提升顯然會促進產業效率的提高,同樣的,反映科研創新的財政教育科研經費支出的增長也會有利于技術的研發與推廣,從而起到提高產業效率的作用。而國內固定資產投資,相當大一部分是設備的更新和改造,從而起到提高效率的作用。

表1 FDI與產業效率回歸結果(1989-2004)

然而我們注意到,FDI促進產業效率提升的效果不顯著,僅對第三產業效率提升有一定(顯著水平為10%)的促進作用。由此可見,就提升產業效率而言,國內固定資產投資的效果遠比FDI顯著。需要指出的是,在中國,由于中小企業普遍缺乏升級能力,外資特別是世界500強企業的技術水平比較高,所以人們會想當然地認為,它們會成為產業效率提升和產業轉型的推動者。但現實是,外資是逐利而動的,他們在中國可能更看重低廉的勞動力成本和廣闊的消費市場,故而他們不大可能會費心費力地參與自主創新。表1的回歸結果,恰恰印證了這一特征。如前所述,隨著FDI從第二產業向第三產業轉移,特別是向服務業集中,在很大程度上也是為了配合第二產業的生產需要。而生產性服務業的技術外溢效果可能較為顯著,從而FDI整體上對第三產業生產效率的提升起到了一定的促進作用。

城市化對于產業效率提升的效應為負,這可能與采用的統計口徑有關。基于戶籍口徑的城市化率無法反映流動人口對于產業效率的影響,實際上,越是有活力的城市和地區,流動人口越多,他們往往也是非常有活力和創造力的勞動群體,研究表明,流動人口對于地區經濟發展具有顯著的促進作用[58]。但是他們的作用卻無法體現于戶籍口徑的城市化率之中。人口普查數據表明,一個城市和地區人口的年輕化和知識化技能化主要依賴于流動人口。如果采用常住口徑的城市化率,有可能會改變這一系數的符號。

產業結構變化對于產業效率,尤其是第二產業效率的提高有著顯著而積極的影響。instrc是GDP中第二產業比例/第三產業比例,因而這一比值的上升反映了第二產業擴張比第三產業更快,也可以說是以工業化為導向的產業發展戰略的結果。這一過程強化了第二產業的發展而相應地削弱了第三產業的發展,故而對第二產業和第三產業效率的影響會有差異。如前所述,第二產業的發展和擴張,實際上也為第三產業的發展提供了更好的物質基礎和技術手段,而高質量的服務業往往需要有高水準的制造業作為后盾。而深陷中等收入陷阱之中的拉美國家問題則突出體現為產業結構的失衡,以墨西哥為例,受二十世紀末金融危機的影響,墨西哥都市圈第二產業迅速收縮,轉變成以第三產業為主導的產業結構。失去了第二產業支持的第三產業大多數以低端服務業為主,因而居民的收入增長緩慢。許多拉美國家也都有類似的產業特征,這一教訓給中國的啟示是一定要處理好產業間的協調關系,即工業化帶動城市化并促進第三產業的發展,才是保證經濟持續增長的關鍵所在。

區域和時期變量對于產業效率的影響顯著,這意味著產業效率的提升在空間和時間上存在著差異。沿海地區產業效率提升顯著快于內陸地區,自1998年以來,產業效率的提升也顯著快于之前。

表2 FDI與產業效率回歸結果(2005-2010)

(二)穩健性檢驗

利用2005-2010年的數據,我們可以用來檢驗模型的穩健性。我們以2008年作為這段時期的分界點,2008年金融危機對于許多經濟變量而言,可能都是一個顯著沖擊,尤其是FDI受到更加顯著的沖擊。

從表2可以看到殘差一階自相關,但不存在二階自相關。Hansen過度識別檢驗結果表明,不存在過度識別的情況。因此,我們的模型設定及采用系統GMM方法是合適的。

從回歸結果可以看到,國內固定資產投資對于產業效率的作用是積極而顯著的,而FDI的影響則不顯著。此外,產業結構變化對于第二產業及非農產業整體效率的提高依然起著積極而顯著的作用。可以看到,基本結論與之前的分析一致。

地區人力資本和地區對于教育科研的財政支持對于產業效率的提升效果并不顯著。這一結果反映了自2004年以來民工荒現象帶來的深遠影響。由于長期以來只注重數量而不注重質量的生產經營方式,使得以低勞動力成本為核心競爭優勢的外向型企業大量擴張,導致對以農村勞動力為主的需求大幅上升。尤其是,當沿海發生民工荒現象后,企業并沒有采取以提高產品附加值和技術水平為核心的變革,而是采取向中西部轉移的方式來應對,從而導致了民工荒現象的全國漫延。這種情形也使得區域這一變量在回歸中不再顯著。類似地,教育科研中重數量輕質量,重研究輕實用的導向也使得教育科研投入并沒有有效地轉化成現實生產力,從而難以對產業效率提升起到積極作用。

時期虛擬變量在回歸中并不顯著,可能與金融危機爆發之后中央政府和各級地方政府迅速采取了擴大內需的措施有關,“四萬億”投資計劃的逐漸實施,在很大程度上抵消了金融危機的影響,使得經濟增長在2009年下半年就回歸高速增長路徑。相應地,由于固定資產投資依舊保持了高速增長態勢,產業效率也就不會有顯著改變。

值得指出的是,近些年來,中國的勞動生產率增長呈現下降的趨勢,最直接的體現是潛在增長率的下降,這方面已經有很多的研究都已經證實。因此,人力資本和科研創新對于產業效率影響不顯著可能與勞動生產率增長下降有關。

對比表1和表2兩段時期的回歸結果,可以看到,產業效率在2005年之后處于相對穩定,增長也不如之前那么迅速。根據中國人民銀行在2006年針對5000戶企業的調查數據表明,1999~2003年間,隨著國有企業改革和減員增效改革不斷深入,下崗職工人數大幅增加,企業職工平均人數呈直線下降趨勢,而同時勞動生產率增長速度大幅提高。2004~2005年隨著職工人數的穩定,勞動生產率增長速度也趨于穩定[59]。可見,勞動生產率的變化與制度變遷有密切關系。而在制度穩定之后,恰好更能夠理解影響產業效率其它因素的相對重要性。

雖然中國的制造業產品出口占總出口比重上升,但是由于全球化生產使得價值鏈重新做區位分布調整,產品價值鏈中勞動密集的環節放在中國生產,因此反而使得出口產品對于技術水平的依賴程度有所下降,這可能是FDI對于推動勞動生產率提高積極性不高的一個重要原因。尤其需要指出的是,數據表明,我國大部分高技術制造業是跨國公司和外資企業在中國的制造基地,其布局和效益深受全球化分工的影響,大多數外資企業的核心研發部門并沒有設在中國。從這個角度來看FDI對于中國勞動生產率的提高并沒有顯著貢獻有其深刻的國際原因。

六、結論與政策建議

產業效率的提升是經濟增長的重要途徑,改革開放以來,FDI在中國地區經濟增長中起到了重要的促進作用。但是FDI與產業效率之間的關系并不明朗,不同的研究得出的結論存在很大差異。本文利用1989-2010年期間的地級面板數據,通過分析產業內的技術外溢程度,測算了FDI對于產業效率的影響,結果表明,FDI對于產業效率提升的作用有限,尤其是對第二產業效率的提升并不顯著,僅對第三產業效率提升有一定的作用。這種情形的出現,在很大程度上與FDI長期以來以組裝加工生產為主導有關,也與跨國企業在全球制造業的分工格局有關。研究還證實,中國產業效率提升主要來自于國內固定資產投資的增加、產業結構的轉變、人力資本的提升以及科研創新的推動,自主創新才是中國產業效率提高的關鍵,而以市場換技術的戰略在總體上是不成功的。本文基于地級市面板數據得到的結論進一步印證了FDI對產業效率提升不顯著和以市場換技術戰略未能成功實現原有目標的已有結論。

產業效率的提升關系到中國能否順利跨越中等收入階段。從人均GDP水平看,中國在2010年已步入中等收入國家行列,很多研究將“中等收入陷阱”作為中國當前或未來將會面臨的風險。例如,世界銀行曾指出,中國快速但失衡的增長導致了經濟矛盾和社會壓力的累積,如果擱置這些問題則有可能影響中國未來經濟發展[60]。中國經濟自2010年以來增長速度的放緩,使得產業效率較低這一問題日益突出。如何有效提升產業效率,從而促進經濟穩定增長,是中國當前經濟發展的迫切問題。本文的研究表明,通過加大人力資本投資,促進科研創新以及加強國內固定資產投資,是提升產業效率的重要途徑,從而也是保證中國在國際市場上的競爭力,促進經濟持續增長的有效方式。需要指出的是,去過三十多年經濟成長也依賴于投資的迅速增長,然而投資也會受到資本邊際效益遞減規律的作用。從這個角度來看,提高生產效率,更應該通過轉變生產方式,調整產業結構以及培育和充分利用人力資本,而且也應當合理推動城市化。

FDI與中國產業效率變遷的關系也為中國引進外資提供了參考。今后在引進外資時,應當優先考慮能夠促進產業效率提升的企業,特別是在東部沿海地區,應當限制組裝加工模式的外資企業,更多地考慮能把研發部門落在國內的外資企業。而對于內陸地區來說,隨著越來越多的沿海企業向內陸轉移,組裝加工型外資企業也同樣會隨之向內陸轉移,內陸地區在利用外資時同樣也要考慮到產業效率提升問題。基于沿海地區的經驗,內陸地區在利用外資時,更應當重視外資企業的技術水平和技術外溢效果。

應當推動城市化建設,以城市化促進人力資本培育和產業效率提升。切實有效地推進城市化,推動農民工市民化,使得城市化真正能夠發揮其積聚人才和技術,提高勞動生產率的作用。受戶籍制度的影響,我國現有的城市化并非是完全的城市化,城市中的人口有相當一部分是難以融入城市生活并享受城市服務的人口,另一方面,社會保障仍與戶籍密切相關,享受城市服務的人口也難以自由遷移。這不利于城市人口結構的優化,從而很難起到提升城市競爭力的作用。而城市人口結構的優化恰恰是提高產業效率的一個重要途徑[61]。人口結構優化也是城市保持競爭力的有效舉措,這從國內外城市發展的經驗都可以得到印證。

[1] 王智勇.產業結構、城市化與地區經濟增長[J].產業經濟研究,2013(5):23-34.

[2] 金祥榮,茹玉驄,吳宏.制度、企業生產效率與中國地區間出口差異[J].管理世界,2008(11):65-77.

[3] Romer P.Idea gaps and object gaps in economic development[J].Journal of Monetary Economics,1993,32:543-573.

[4] Hine R,Wright P.Trade with low wage economies,employment and productivity in UK manufacturing[J].E-conomic Journal,1998,108(450):1500-1510.

[5] Greenaway D,Hine R,Wright P.An empirical assessment of the impact of trade on employment in the United Kingdom[J].European Journal of Political Economy,1999,15:485-500.

[6] Bayoumi T,Coe D,Helpman E.R&D spillovers and global growth[J].Journal of International Economics,1999,47:399-428.

[7] Coe D,Helpman E,Hoffmaister W.International R&D spillovers and institutions[R].NBER Working Papers 14069,2008.

[8] Aitken B,Harrison A.Do domestic firms benefit from direct foreign investment?Evidence from Venezuela[J].American Economic Review,1999,89:605-618.

[9] Konings J.The effects of foreign direct investment on domestic firms:Evidence from firm-level panel data in emerging economics[J].Economics of Transition,2001,9(3):619-633.

[10] Rosenthal S,Strange C.The determinants of agglomeration[J].Journal of Urban Economics,2001,50:191-229.

[11] Javorcik B.The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights:Evidence from transition economies[J].European Economic Review,2004,48(1):39-62.

[12] Polenske R.Leontief's spatial economic analyses[J].Structural Change and Economic Dynamics,1995,6:309-318.

[13] Jaffee A,Manuel T,Rebecca H.Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations[J].Quarterly Journal of Economics,1993,108(3):557-598.

[14] Caves R.Multinational firms,competition and productivity in host-country markets[J].Economica,1974,41(5):176-193.

[15] Kokko A.Technology,market characteristics,and spillovers[J].Journal of Development Economics,1994,43(2):279-293.

[16] Helleiner G.Transnational corporations and direct foreign investment[A].Chenery H,Srinivasan T.Handbook of Development Economics,Vol.II[C].Amsterdam:North Holland,1989,1441-1480.

[17] 張帆,鄭京平.跨國公司對中國經濟結構和效率的影響[J].經濟研究,1999(1):45-52.

[18] 沈坤榮,耿強.外國直接投資、技術外溢與內生經濟增長——中國數據的計量檢驗與實證分析[J].中國社會科學,2001(5):82-93.

[19] 張海洋.R&D兩面性、外資活動與中國工業生產率增長[J].經濟研究,2005(5):107-117.

[20] 何潔.外國直接投資對中國工業部門外溢效應的進一步精確量化[J].世界經濟,2000(12):29-36.

[21] 潘文卿.外商投資對中國工業部門的外溢效應:基于面板數據的分析[J].世界經濟,2003(6):3-7.

[22] 姚樹潔,馮根福,韋開蕾.外商直接投資和經濟增長的關系研究[J].經濟研究,2006(12):35-46.

[23] 毛日昇.出口、外商直接投資與中國制造業就業[J].經濟研究,2009(11):105-117.

[24] 喻世友,史衛,林敏.外商直接投資對內資企業技術效率的溢出渠道研究[J].世界經濟,2005,(6):44-52.

[25] Markusen J.Trade in producer services and in other specialized intermediate inputs[J].American Economic Review,1989,79:85-95.

[26] 華廣敏.高技術服務業FDI對東道國制造業效率影響的研究——基于中介效應分析[J].世界經濟研究,2012(12):58-66.

[27] Francois J,Woerz J.Producer service,manufacturing linkages,and trade[R].Tinbergen Institute Discussion Paper,No.045,(2).2007.

[28] 盧鋒.當代服務外包的經濟學觀察:產品內分工的分析視角[J].世界經濟,2007(8):22-35.

[29] 顧乃華,畢斗斗,任旺兵.中國轉型期生產性服務業發展與制造業競爭力關系研究[J].中國工業經濟,2006(9):14-21.

[30] 方慧.服務貿易技術溢出的實證研究——基于中國1991-2006年數據[J].世界經濟研究,2009(3):50-52,74.

[31] 巫景飛,林暐.本土制造業從商貿流通業的FDI中獲益了嗎?——來自中國2002-2006年省際面板數據的證據[J].財貿經濟,2009(12):117-121.

[32] 王志鵬,李子奈.外資對中國工業企業生產效率的影響研究[J],管理世界,2003(4):17-25.

[33] 何駿,郭嵐,朱妍娜.中國引進服務業FDI效率評價與分析[J].經濟地理,2012(7):93-99.

[34] 韓德超.生產性服務業FDI對工業企業效率影響研究[J].統計研究,2011(2):65-70.

[35] 姚洋,章奇.中國工業企業技術效率分析[J].經濟研究,2001(10):13-19,28.

[36] 蔣殿春,張宇.經濟轉型與外商直接投資技術溢出效應[J].經濟研究,2008(7):26-38.

[37] 蔣殿春,張宇.經濟轉型過程中的全要素生產率增長:是FDI外溢還是制度效應?[R].南開大學跨國公司研究中心工作論文,2007.

[38] 龐英,王偉,孫巍.轉型期中國經濟增長動力研究:民族資本與FDI誰更有效[J].世界經濟研究,2008(1):10-16.

[39] 包群,賴明勇.中國外商直接投資與技術進步的實證研究[J].經濟評論,2002(6):63-66,71.

[40] Lucas R.On the mechanics of economic development[J].Journal of Monetary Economics,1988,12:3-12.

[41] Black D,Henderson J.A theory of urban growth[J].Journal of Political Economy,1999,107:252-284.

[42] Lucas R.Life earnings and rural-urban migration[J].Journal of Political Economy,2004,112(S1):29-59.

[43] Moretti E.Workers'education,spillovers,and productivity:Evidence from plant-level production functions[J].American Economic Review,2004,3:656-690.

[44] (美)羅斯托.經濟成長的階段-非共產黨宣言[M].北京:商務印書館,1962.

[45] (美)錢納里,盧賓遜,塞爾奎因.工業和經濟增長的比較研究[M].吳奇,王松寶,譯.上海三聯書店,1989.

[46] Sachs J,Wing T.Structural factors in the economic reforms of China,Eastern Europe and the Former Soviet Union[J].Economic Policy,1994,18(1):102-145.

[47] 周英章,蔣振聲.我國產業結構變動與實際經濟增長關系實證研究[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2002(3):146-152.

[48] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011(5):4-16,31.

[49] 李玉紅,王皓,鄭玉歆.企業演化:中國工業生產率增長的重要途徑[J].經濟研究,2008(6):12-24.

[50] Gorg H,Greenaway D.Much ado about nothing?Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?[J]World Bank Research Observer,2004,19:171-197.

[51] Hale G,Long C.What determines technological spillovers of foreign direct investment:Evidence from China[R].Federal Reserve Bank Working Paper,13.2006.

[52] Romer P.Endogenous technological change[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):S71-S102.

[53] Nelson R,Phelps E.Investment in humans,technological diffusion and economic growth[J].American Economic Review,1966,56:69-75.

[54] 楊建芳,龔六堂,張慶華,中國分省人力資本存量估算及其影響[R].北京大學光華管理學院,Working Paper,2005.

[55] Arellano M,Bond S.Some tests of specification for panel data:Monte Carlo evidence and an application to employment equation[J].Review of Economic Studies,1991,58:277-297.

[56] Arellano M,Bover O.Another look at the instrumental variable estimation of error-components models[J].Journal of Econometrics,1995,68(1):29-51.

[57] Blundell R,Bond S.Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J].Journal of Econometrics,1998,87(1):115-143.

[58] 王智勇.流動人口與經濟發展——基于地級市數據的研究[J].現代城市研究,2013(3):12-20.

[59] 中國人民銀行調查統計司課題組.企業勞動生產率快速提高技術進步發揮重要作用——中國人民銀行5000戶企業勞動生產率調查[J].中國金融,2006(20):35-37.

[60] Word Bank.An East Asian renaissance:Ideas for economic growth [EB/OL]http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1158536715202/EA_Renaissance_full.pdf,2007.

[61] 王廣州,王智勇.人口結構優化的國際大都市經驗和對北京的啟示[J].北京行政學院學報,2011(3):68-72.