泄漏監測系統中放射性監測方法的標準化設計研究

周新建 陳冬雷 王驕亞

(深圳中廣核工程設計有限公司,廣東 深圳 518172)

0 引言

為了有效預防管道破裂事件的發生或降低管道破裂事件發生所產生的后果,國際上涌現了先漏后破(leak before break,LBB)技術[1]和破裂預防(break preclusion,BP)技術[2]。泄漏監測系統作為LBB 技術應用的前提條件或BP 技術的縱深防御設計,需要滿足Regulatory Guide 1.45(RG 1.45)的相關要求。RG 1.45 的不同版本中,對放射性監測方法的要求也不相同。雖然放射性監測方法在一回路壓力邊界的冷卻劑泄漏監測中有相關應用,但并沒有設計流程來指導設計工作的開展。本文旨在研究放射性監測方法在泄漏監測應用中的標準化設計流程。

1 泄漏監測系統簡介

LBB 技術認為管道破裂前必須經歷泄漏過程,且該過程發展緩慢。只要泄漏監測系統能夠監測到考慮相關安全余量后管道臨界裂紋對應的泄漏率,就能夠有效地防止管道發生破裂事件。BP 技術通過預防性措施(在設計、材料、產品構成、制造、質保、疲勞裂紋分析上的要求)和監測方法(對瞬態水放射性的監測、泄漏監測和在線檢查的要求),保證管道在電廠壽命周期內的完整性。泄漏監測系統作為LBB 技術應用的前提條件或BP 技術的縱深防御設計,在核電廠設計中至關重要。

1.1 泄漏監測方法簡介

反應堆一回路壓力邊界的冷卻劑泄漏監測按照RG 1.45 的相關要求開展設計。主蒸汽管道的冷卻劑泄漏監測尚無相關法規標準、導則等要求,Standard Review Plan 3.6.3(SRP 3.6.3)中提出主蒸汽管道的冷卻劑泄漏監測參考RG 1.45 的相關要求開展設計。

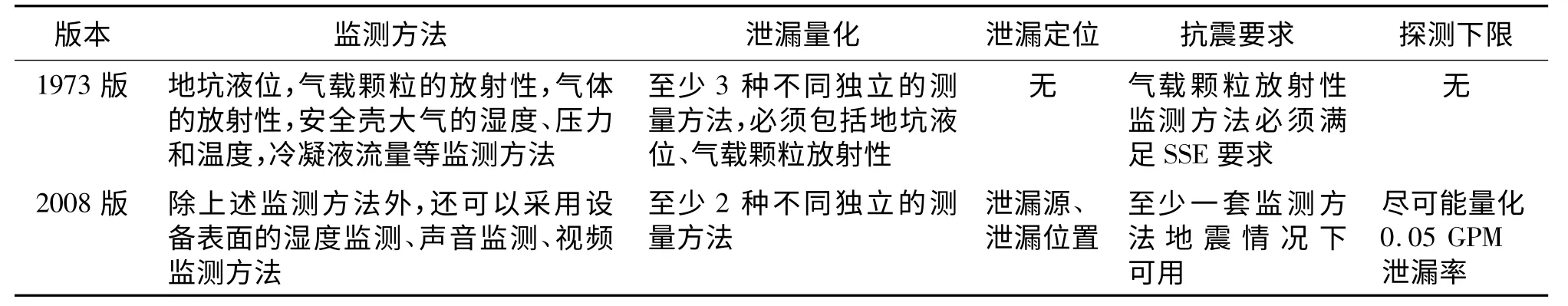

RG 1.45 對泄漏率量化、泄漏源定位、響應時間、抗震要求、泄漏的報警和顯示信息等提出了要求。RG 1.45 有第0 版(1973)和第1 版(2008),兩者在泄漏率量化監測方法、泄漏源定位、探測下限等方面存在差異,如表1 所示。

①RG 1.45 第0 版強制要求采用氣載顆粒放射性監測,并滿足發生安全停堆地震(safe shutdown earthquake,SSE)的抗震要求。

②RG 1.45 第1 版未明確一定要采取放射性監測方法。

③在其他工業應用中,質量流量測量方法的探測下限已能達到0. 05 GPM (1 GPM = 1 gal/min=3.8 L/min)的 泄漏率,RG 1.45 第1 版亦提出盡可能量化0.05 GPM 泄漏率的要求。

④在各堆型技術路線中,普遍采用總裝量平衡試驗進行泄漏監測[3]。

表1 RG 1.45 第0 版和第1 版的差異Tab. 1 The difference between RG 1.45 Rev.0 and Rev.1

1.2 放射性監測方法簡介

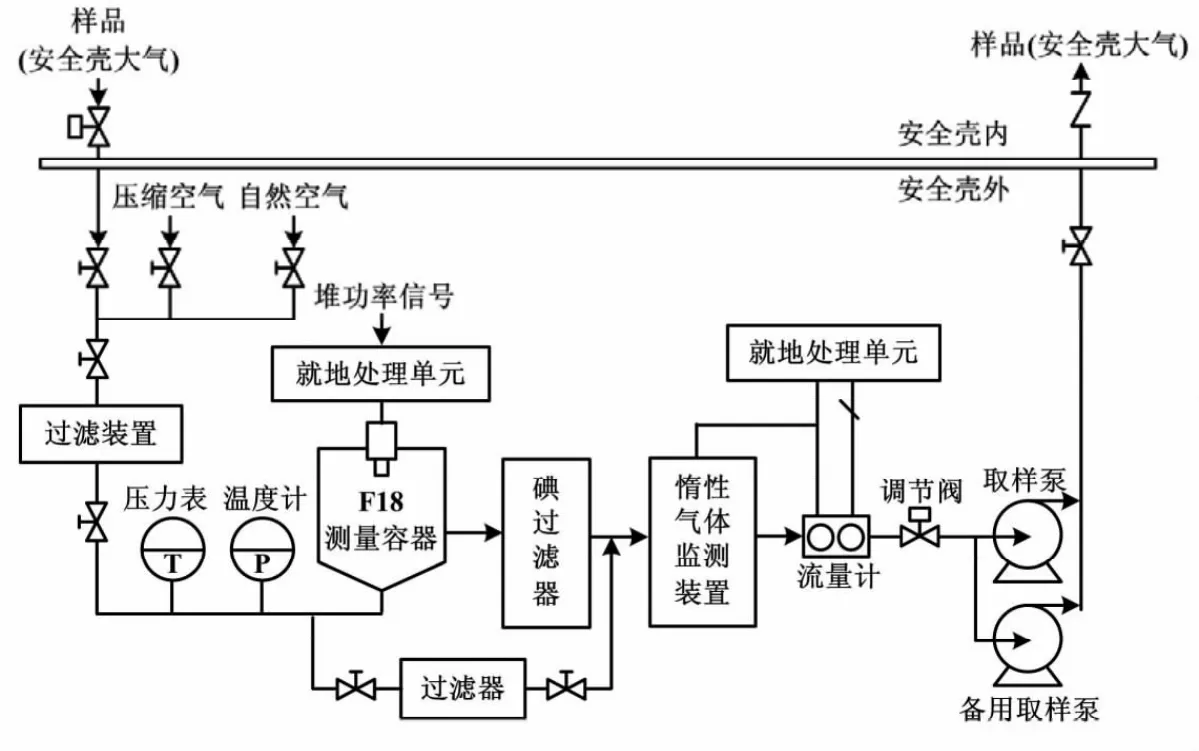

反應堆運行過程中產生的放射性核素可分為裂變產物和活化產物。裂變產物一般采用安全殼大氣的氣溶膠、碘和惰性氣體監測方法,活化產物一般采用13N、18F 及其組合監測方法。兩種監測方法一般是通過取樣管線從安全殼大氣采集樣品,經布置在安全殼外的放射性監測設備測量,得到放射性活度或活度濃度。安全殼大氣放射性監測原理圖如圖1 所示。

圖1 安全殼大氣放射性監測原理圖Fig.1 Schematic diagram of atmospheric radioactivity monitoring for containment shell

1.2.1 裂變產物放射性監測方法簡介

裂變產物放射性監測方法主要是指氣溶膠、碘、惰性氣體監測方法[4],一般采用氣溶膠、碘和惰性氣體(particulate iodine noble gas,PING)監測設備,取樣點可設置在安全殼大氣監測系統的通風總管中。

①隨著材料(特別是燃料棒)加工工藝水平的提升,冷卻劑中或管道泄漏處的裂變產物的活度濃度已經降低很多。泄漏后的裂變產物經反應堆廠房結構和設備的阻滯、吸附等作用,擴散到安全殼大氣環境中,使裂變產物的活度濃度稀釋嚴重。裂變產物雖然經通風系統運行發生定向運動,并在風機入口處有一定程度富集,但與泄漏處的裂變產物活度濃度可能相差幾個數量級。

②裂變產物(如氣溶膠、碘、惰性氣體)的特殊性質:氣溶膠活度濃度低于環境本底,在取樣過程中易沉積;一般將氣態碘采集器設置在氣溶膠采集裝置之后,監測活性炭吸附的氣態碘,碘活度監測受氣溶膠過濾效率的影響;惰性氣體活度濃度與PING 監測設備的探測極限處于同一數量級,響應時間很長。

由于以上原因,PING 監測設備無法滿足在1 h 內監測到1 GPM 泄漏率的量化要求,因此,在反應堆一回路壓力邊界泄漏監測中主要是定性測量。

1.2.2 活化產物放射性監測方法

活化產物放射性監測方法在應用過程中主要有13N、13N/18F、18F 監測方法。活化產物13N 和18F 的活度濃度僅與反應堆功率水平有關。13N 和18F 的半衰期分別為9.96 min 和109.74 min。

①13N 監測方法[5]簡介。

13N 監測設備用于測量核電廠安全殼內反應堆壓力容器周圍空氣中13N 的含量(通過能譜分析13N 核素衰變產生能量為0.511 MeV 的γ 計數),結合反應堆功率,根據相應的算法計算冷卻劑的泄漏率,判斷壓力容器及一回路冷卻劑泄漏程度和泄漏的發展趨勢。13N監測設備主要監測反應堆壓力容器的頂蓋法蘭和驅動機構各焊接部位、機械接口處等產生的放射性泄漏。

由于13N 核素的半衰期短,在計算13N 的累積活度濃度方面受到很大限制,無法滿足在1 h 內監測到1 GPM 泄漏率的量化要求。另外,當反應堆功率低、冷卻劑泄漏量很少時,13N 監測方法的測量結果不具有代表性。

②13N/18F 監測方法簡介。

18F 的半衰期較13N 的半衰期長,為109.74 min,且大部分的18F 同位素(約為97%)是可溶性的。因此在安全殼大氣中的18F 的累積濃度明顯比13N 大。

13N/18F 監測設備由18F 測量單元和惰性氣體測量單元組成。取樣樣品經過18F 測量容器監測氣溶膠的活度濃度,經碘過濾器后,監測惰性氣體活度濃度,結合樣品流量分別計算13N 和18F 的活度。當18F 測量單元檢修時,旁路通道過濾樣品中氣溶膠和碘,樣品進行惰性氣體監測。

西屋公司要求在1 h 之內監測到0.5 GPM 的泄漏率。設備廠家驗證計算表明:該泄漏率量化要求處于設備的極限;在反應堆功率90%以下時,13N/18F 監測設備的泄漏量化功能不可用。

③18F 監測方法簡介。

在探測器選型時,采用18F 探測器代替了13N/18F探測器。設備廠家驗證計算表明:在反應堆功率大于20 %時,18F 探測器能夠在2 h 內監測到0.5 GPM 的泄漏率。

西屋公司進行等效性分析,18F 探測器能夠在2 h內監測到0.5 GPM 的泄漏率,與RG 1.45 在1 h 內能夠監測到1 GPM 的泄漏率量化要求相當。

2 放射性監測方法的標準化設計分析

在RG 1.45 第1 版(2008)中對于放射性監測方法已不作強制性泄漏量化要求。

2.1 放射性監測方法選擇

鑒于工程實踐中所遇到的困難,綜合考慮放射性監測方法的技術要求和經濟性能,在泄漏監測系統設計中應慎重采用該方法作為泄漏量化監測手段。

放射性監測方法技術要求包括取樣代表性、探測器的探測效率等。經濟性能主要包括設計(包括設計驗證)、采購、安裝、調試、維修等組成的總成本。

2.2 監測需求分析

2.2.1 源項分析

根據安全分析報告擬定的燃料包殼破損率和反應堆功率水平,分別計算在反應堆一回路冷卻劑中的裂變產物和活化產物的活度濃度。

2.2.2 特征核素選擇

根據核素的性質,綜合考慮特征能量、半衰期、溶解性等因素,選擇裂變產物和活化產物的特征核素,根據特征核素確定設備類型。

2.3 監測方案分析

2.3.1 傳遞系數計算

①反應堆一回路冷卻劑壓力邊界包括主管道、波動管等,焊縫、接頭、法蘭等均為管道上的泄漏薄弱處。LBB 技術中假設或直接規定了裂紋形狀,裂紋形狀決定了泄漏截面。當發生管道泄漏時,高溫高壓的一回路冷卻劑將汽化,泄漏類型可能是單相流或雙相流。假設發生1 GPM 或0.5 GPM 的泄漏率,分別模擬計算不同泄漏位置、泄漏截面和泄漏類型的放射性源項數據(主要是指裂變產物和活化產物特征核素的活度濃度)。

②根據特征核素的性質(吸附、溶解)、邊界條件(保溫層)、反應堆廠房結構(緊湊型、寬敞型、隔間設計)、氣相擴散方程(單項流、兩相流)、通風系統運行參數(正常運行、故障、檢修),模擬計算安全殼大氣中的特征核素活度濃度分布(包括最不利分布,如活度濃度均勻分布)。

傳遞系數計算是指根據泄漏處的特征核素活度濃度,計算特定位置處(如總風管取樣位置)的特征核素活度濃度。在此段距離內的傳輸過程中,特征核素受力復雜,輸運特性方程建模困難,具體的模擬計算過程可借鑒文獻[6]。

2.3.2 取樣點和設備布置位置比選

①選擇代表性的位置(如泄漏處、活度濃度最高點、安全殼內通風系統或子系統的總風管中等),可考慮單點取樣或多點取樣。

②根據現場實際情況、設計經驗選擇監測設備布置位置。

③開展取樣管線設計,計算設備布置位置處的特征核素活度濃度和取樣管線中特征核素的損失率(尤其是氣溶膠狀特征核素)。

④開展設備性能調研,確定現有技術條件下的探測器能否滿足特征核素的探測限、響應時間、特征能量范圍以及泄漏量化等要求。

⑤若能夠滿足監測需求,確定取樣點和設備布置位置。

⑥若不滿足監測需求,考慮取樣管線伴熱設計、設備布置位置優化方案設計。

2.3.3 取樣管線伴熱設計

當取樣管線溫度下降時,氣溶膠顆粒更易吸附、沉降,開展取樣管線伴熱設計能夠保證取樣管線內介質的環境參數穩定。

在北方地區,裸露室外的取樣管線特別需要考慮伴熱設計。

2.3.4 設備布置方案優化設計

①根據取樣位置和設備性能參數,確定取樣管線的損失率限值。

②按照取樣管線的損失率限值要求,迭代計算取樣管線的橫向、豎向長度,彎頭曲率半徑、數量,內壁光滑度等要求。

③綜合考慮設備的安全分級、抗震等級、防火要求,并結合長度、彎頭等限制,確定可能的設備布置方案。

④若該范圍內沒有合適位置,可考慮增加土建結構或移動其他系統設備位置。

2.4 監測方案驗證

依據所確定的監測方案,分析驗證運行策略、泄漏量化能力、取樣和設備布置位置方案。

2.4.1 運行策略驗證

針對裂變產物監測,計算在假定燃料包殼破損率下,發生1 GPM 泄漏率時該監測方案對應的放射性活度濃度,核實監測設備性能是否滿足泄漏量化的要求。確定反射性監測方法在泄漏監測系統中的運行策略,如作為泄漏監測系統的量化監測、輔助監測方法。

針對活化產物監測,在正常運行工況(泄漏監測系統的可用要求)、不同功率水平下,計算監測方案的監測性能參數,確定放射性監測方法在泄漏監測系統中的運行策略,如18F 在反應堆功率大于20%以上時,能夠在2 h 內監測到0.5 GPM 的泄漏率。

2.4.2 泄漏量化能力驗證

根據監測方案和設備性能,驗證在1 h 之內的泄漏率(1 GPM、0.5 GPM)的量化能力。

若設備性能不能滿足上述要求,可進行等效性分析,如西屋公司認為在2 h 內能夠監測0.5 GPM 的泄漏率,與RG 1.45 中在1 h 內能夠監測1 GPM 的泄漏率量化要求相當。

2.4.3 取樣和設備布置方案驗證

①取樣方案驗證。

代表性取樣點一般在風機總入口和泄漏處,對應的取樣方案有單點取樣和多點取樣。

若泄漏監測區域有隔離邊界(如反應堆廠房的緊湊性設計或者隔間設計、波動管在獨立房間內),可在各泄漏處、風機總入口、活度濃度最高點(理論計算或實測)等采用多點取樣方案。

若在泄漏監測區域設計獨立通風子系統(全部或主要部分為泄漏監測區域),可在風機總入口處采用單點取樣方案。

在工程實踐中主要采用單點取樣方案,但考慮到放射性氣溶膠、碘、惰性氣體的特性、傳遞系數計算的復雜性和不準確定,特征核素的活度濃度分布可能會呈現不規則變化,單點取樣方案可能喪失代表性,應盡可能采用多點取樣方案。

②設備布置方案驗證。

在確定取樣方案后,開展設備布置方案設計。在探測器滿足泄漏量化要求前提下,設備布置方案應有利于開展取樣管線設計;或者設備布置方案與取樣管線設計組合優化,降低安裝、維修難度和成本。

2.5 標準化設計流程

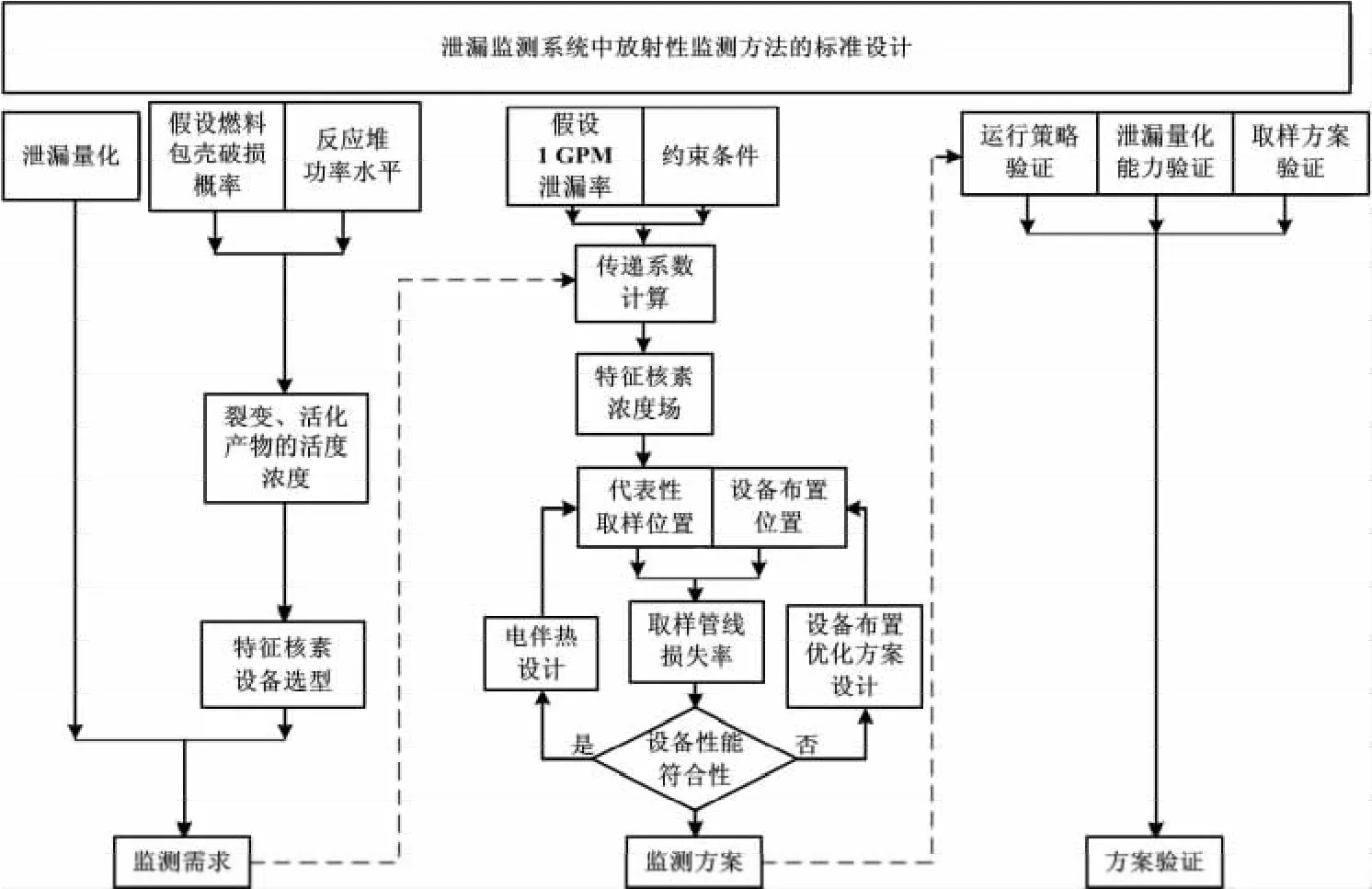

放射性監測方法在泄漏監測系統中應用的標準化設計流程圖如圖2 所示。

放射性監測方法在泄漏監測系統中應用的標準化流程主要包括監測需求、監測方案和方案驗證三部分。

2.5.1 監測需求

監測需求包括泄漏量化、放射性監測需求兩部分,其中泄漏量化根據RG 1.45 要求或由泄漏監測系統服務對象LBB 技術應用提出,放射性監測需求由上游專業(輻射屏蔽)提出。

2.5.2 監測方案

監測方案是實現監測需求的關鍵。

①在約束條件下發生假定泄漏率時,放射性特征核素在反應堆廠房中的活度濃度分布計算。

②根據放射性特征核素的活度濃度分布,結合反應堆結構、通風系統設計等參數,選擇取樣點和取樣方案。

③根據取樣方案,開展設備布置方案設計,計算取樣管線損失率和設備探測效率驗證。

④若設備布置方案不滿足設備探測效率要求,應開展取樣管線伴熱設計和設備布置方案優化設計,應直至滿足設備探測效率要求。

圖2 泄漏監測系統中放射性監測方法的標準化設計流程圖Fig.2 The standardized design procedures of radioactivity monitoring method for leakage detection System

⑤當現有設備無法滿足泄漏量化要求時,應咨詢設備供貨商進行設備升級的可行性,或將放射性監測方法定位為輔助監測,而非泄漏量化監測。

2.5.3 方案驗證

方案驗證主要是驗證監測方案是否滿足泄漏監測需求。

①運行策略驗證主要是確定放射性監測方法是否作為泄漏量化監測手段、在哪些運行工況下可以作為泄漏量化監測手段等。

②泄漏量化能力驗證主要是確定放射性監測方法在泄漏量化監測中的最小探測限。

③取樣和設備布置方案驗證是分析論證單點取樣方案還是多點取樣方案,以及確定設備布置最優化方案。

3 結束語

放射性監測方法在泄漏監測系統的應用過程中曾經起到過重要作用。但隨著燃料包殼制造工藝和材料加工工藝的提升,由于該方法客觀存在的量化困難,以及在泄漏量化應用中有約束條件要求,其在核電廠一回路壓力邊界冷卻劑泄漏監測中的使用率已逐漸降低。

本文基于導則對放射性監測方法的要求、放射性監測方法在核電廠泄漏監測中的應用和發展分析,提出該方法在泄漏監測系統中應用的標準化設計流程。該標準化設計流程包括以下3 部分。

①監測需求包括確定監測的特征核素和設備類型。

②監測方案包括計算假定泄漏率時特征核素活度濃度場分布、確定取樣和設備布置位置、計算取樣管線損失率、分析設備性能符合性。

③監測方案驗證包括放射性監測方法在什么工況下運行、滿足何種監測功能、采用單點取樣還是多點取樣。

本文依據放射性監測方法的特點,并結合泄漏監測的特殊要求,提出放射性監測方法在泄漏監測系統中應用的標準化設計流程,對后續該方法在泄漏監測中有一定的指導意義。

[1] 陳沛,查小琴,高靈清. 未爆先漏(LBB)理論及其應用研究進展[J].材料開發與應用,2013,28(4):89 -95.

[2] 鄧小云,李承亮. EPR 核電應用破裂預防技術的特點分析[J].核電設計,2013(2):5 -8.

[3]詹勇杰,何子帥,潘澤飛. 壓水堆核電廠一回路冷卻劑泄漏率計算的優化[J]. 核動力工程,2009,30(2):86 -89.

[4] 張耀,張大發,陳登科,等. 反應堆冷卻劑承壓邊界泄漏監測技術及其發展[J].原子能科學技術,2008,42:100 -105.

[5] 郭蘭英,趙修良,趙立宏,等.測量壓水堆核電站一回路水泄漏的13N 監測系統[J]. 核電子學與探測技,1998,18(4):282 -284.

[6] 李成果,屈國普,屈世駿,等.核電站一回路壓力邊界泄漏監測氟-18 傳輸效率分析[J]. 核電子學與探測技術,2012,32(3):316 -320.