西藏林周縣程巴銅多金屬礦床地質(zhì)特征及成礦條件研究

劉鵬輝

(成都理工大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,四川 成都 610059)

礦區(qū)隸屬于拉薩市林周縣江夏鄉(xiāng)管轄,位于林周縣西南方向,直距40千米。地理坐標(biāo):東經(jīng)91°16′00″~91°18′30″;北緯29°45′30″~29°47′00″。通過(guò)勘查工作的展開,現(xiàn)基本查明了程巴礦區(qū)的地層單元,劃分了地層層序。區(qū)內(nèi)出露地層主要為下白堊統(tǒng)林布宗組(K1l)和上侏羅統(tǒng)奪底溝組(J3d),賦礦層位為下白堊統(tǒng)林布宗組(K1l)矽卡巖。礦區(qū)構(gòu)造以斷裂構(gòu)造為主。礦區(qū)內(nèi)主要出露喜山早期侵入的中粗粒黑云母二長(zhǎng)花崗巖。基本查明了礦區(qū)的蝕變特征。主要蝕變有矽卡巖化、硅化、大理巖化、綠泥石化、絹云母化、黃鐵礦化等。礦體發(fā)現(xiàn)有15條[1]。基本查明了銅鋅礦體的空間分布形態(tài)、規(guī)模等特征。

1 區(qū)域地質(zhì)背景

該區(qū)大地構(gòu)造位置位于岡底斯構(gòu)造巖漿帶中段偏東部位的陸緣火山島弧構(gòu)造帶。出露地層自二疊系(P)到第四系(Q)均有分布,但以白堊系和下第三系最為發(fā)育,從老到新依次為:下二疊統(tǒng)洛巴堆組(P1l)海相灰?guī)r、大理巖;中二疊統(tǒng)旁那組(P2p)海相石英砂巖夾板巖;上三疊統(tǒng)麥隆崗組(T3m)大陸邊緣相灰?guī)r夾板巖;中下侏羅統(tǒng)查果切組(J1-2ch);上侏羅統(tǒng)奪底溝組(J3d)淺海相灰?guī)r;下白堊統(tǒng)林布宗組(K1l);下白堊統(tǒng)楚木龍組(K1ch);下白堊統(tǒng)塔克那組(K1-2t);下白堊統(tǒng)設(shè)興組(K2sh);典中組(E1d);年波組(E2n);帕那組(E2p);第四系。

區(qū)域的構(gòu)造形變?yōu)橄采皆缙谛纬桑瑯?gòu)造主要以線狀復(fù)式褶皺和壓扭性斷裂為主要,區(qū)域構(gòu)造線方向多呈東西向展布[2]。

巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,巖漿巖分布廣泛,既有大規(guī)模的侵入體,又有巨厚的火山巖層,巖漿巖呈東西帶狀分布,與區(qū)內(nèi)構(gòu)造線方向平行,是岡底斯巖漿弧的組成部分。具有典型的活動(dòng)大陸邊緣和島弧特征。火山巖由中酸、酸性火山碎屑巖和少量熔巖組成,組合特征為英安巖→流紋巖。新特提斯期火山巖,這種變化趨勢(shì)極其顯著,巖石組合由玄武巖→玄武安山巖→安山巖→英安巖→流紋巖→堿性流紋巖,以英安巖、流紋巖最發(fā)育,是一套典型的島弧鈣堿性巖系。后新特提斯期為一套具有雙峰系列特征的次火山巖,由玄武巖、流紋巖組成,是新特提斯洋閉合,島弧發(fā)展結(jié)束后的典型標(biāo)志。區(qū)域內(nèi)侵入巖時(shí)代較新,其主體時(shí)代為喜山期,次為燕山期。從區(qū)內(nèi)構(gòu)造形跡與巖體的關(guān)系分析,巖體嚴(yán)格受燕山晚期以來(lái)的構(gòu)造控制,巖漿多沿?cái)鄬印Ⅰ薨櫤瞬康葮?gòu)造薄弱帶侵入。巖石類型較為復(fù)雜,從中性—酸性均有出露,并組成復(fù)式巖體。最發(fā)育的有二長(zhǎng)花崗巖,次為黑云母花崗巖、鉀長(zhǎng)花崗巖,再次為花崗閃長(zhǎng)巖和閃長(zhǎng)巖[3]。

2 礦床地質(zhì)特征

2.1 地層

礦區(qū)地層出露較簡(jiǎn)單,主要為上侏羅統(tǒng)、下白堊統(tǒng)、第四系更新統(tǒng)。

①上侏羅統(tǒng)奪底溝組(J3d):主要分布于礦區(qū)南側(cè),原巖巖性為灰—灰白色塊狀灰?guī)r夾薄層灰?guī)r、泥灰?guī)r,砂巖、粉砂巖。受區(qū)域變質(zhì)作用及接觸變質(zhì)作用影響,礦區(qū)內(nèi)出露的主要巖性有砂質(zhì)板巖、透閃石大理巖、透輝石大理巖、含石英大理巖。

②下白堊統(tǒng)林布宗組(K1l):分布于礦區(qū)中部,近北東—南西向展布。巖性為砂質(zhì)板巖、矽卡巖。其中勘查發(fā)現(xiàn)矽卡巖由兩層,中間夾一層砂質(zhì)板巖,兩層矽卡巖均為含礦層位。

③第四系更新統(tǒng)坡積和洪積層(Qapl):分布于礦區(qū)溝谷地帶,主要由為礫石、砂屑和黏土組成。

2.2 構(gòu)造

礦區(qū)斷裂構(gòu)造較為發(fā)育。主要為北東—南西向,發(fā)育在礦區(qū)北部林布宗組(K1l)內(nèi),為成礦前構(gòu)造。林布宗組(K1l)地層中常見產(chǎn)狀混亂的小的揉皺構(gòu)造,但軸走向基本為北西—南東向。

2.3 巖漿巖

礦區(qū)東北部和東南部均見有酸性巖漿巖侵入,為喜山早期侵入的中粗粒黑云母二長(zhǎng)花崗巖,呈不規(guī)則橢圓狀,展布方向嚴(yán)格受斷裂構(gòu)造控制。觸面產(chǎn)狀傾角40°~50°,接觸帶寬大于15m。當(dāng)黑云母二長(zhǎng)花崗巖侵入時(shí),巖體周圍的碳酸巖矽卡巖化明顯,形成了透輝石—石榴石—綠簾石組成的矽卡巖,并且伴隨著銅礦化,具有重要的找礦意義和成礦價(jià)值。

2.4 圍巖蝕變

礦體圍巖比較簡(jiǎn)單,主要為透輝石矽卡巖及砂質(zhì)板巖,局部為黑云二長(zhǎng)花崗巖,在礦體及頂?shù)装鍩嵋何g變強(qiáng)烈,主要的圍巖蝕變有:矽卡巖化、絹云母化、透輝石化、蛇紋石化、綠泥石化、高嶺石化、碳酸鹽化。其中矽卡巖化與銅礦化關(guān)系密切。

3 礦體地質(zhì)特征

3.1 礦體規(guī)模形態(tài)及產(chǎn)出特征

礦區(qū)礦體賦存于林布宗組(K1l)透輝石矽卡巖巖性段內(nèi),礦體的頂、板為分別砂質(zhì)板巖和大理巖。區(qū)內(nèi)共發(fā)現(xiàn)15個(gè)礦體,其中1、2、3、4、5、6號(hào)礦體相對(duì)規(guī)模較大。礦體長(zhǎng)70~100m,厚度2.7~43.7m,礦體走向225°~250°,傾角30°~48°,礦體形態(tài)以脈狀、透鏡狀為主。

3.2 礦石特征

礦石主要呈墨綠色,半自形—他形粒狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。金屬礦物主要為磁黃鐵礦、鐵閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦等。脈石礦物主要為方解石、石英、綠簾石、石榴石等矽卡巖礦物。礦石礦物以細(xì)星散狀或網(wǎng)格狀細(xì)脈分布,礦化較均勻,磁黃鐵礦化、硅化強(qiáng)烈。常見含細(xì)粒黃鐵礦的細(xì)小的乳白色—灰白色石英脈充填于礦石的節(jié)理、裂隙中。

區(qū)內(nèi)重要礦石特征分析:

閃鋅礦:該礦物是礦區(qū)分布廣泛且最重要的有用金屬礦物。黑褐色,條痕白—褐色,金剛光澤,它形—半自形—自形粒狀四面體晶體。粒徑可以分為兩組,一組較細(xì),分布于礦體靠近底板部位,一般為<0.15-2.2mm;另一組較粗,分布于礦體中部和靠近頂板部位,一般為10mm左右,個(gè)別可以達(dá)到20mm,該礦物含量變化較大,在各類型礦石中其含量、形態(tài)特征亦有所差異。在浸染狀礦石中,閃鋅礦的含量變化范圍極大,有時(shí)僅偶見,而有時(shí)在局部地段明顯富集,形成閃鋅礦團(tuán)快。在致密塊狀礦石和團(tuán)塊狀礦石中,閃鋅礦含量較為穩(wěn)定。閃鋅礦的形態(tài)在不同的礦石類型中差異亦比較明顯。在浸染狀礦石中,閃鋅礦主要呈星點(diǎn)狀均勻地分布于脈石礦物中;而在致密塊狀礦石和團(tuán)塊狀礦石中,閃鋅礦多為不規(guī)則粒狀或沿磁黃鐵礦晶粒間填充交代。鏡下晶體中常見定向的、呈乳滴狀或不規(guī)則狀方黃銅礦和黃銅礦細(xì)小晶體穿插分布于鐵閃鋅礦中并有交代,有棕紅-血紅色內(nèi)反射,為溫度下降時(shí)黃銅礦呈乳滴狀沿閃鋅礦解理薄弱面聚集排列而成。除此外還見黃銅礦與閃鋅礦連生,多沿閃鋅礦邊緣分布,部分樣品中見閃鋅礦切斷磁黃鐵礦和黃銅礦邊界的現(xiàn)象,說(shuō)明閃鋅礦結(jié)晶稍晚。

黃鐵礦:淺黃色,金屬光澤,它形-半自形粒狀集合體,粒徑0.01~5mm,極個(gè)別達(dá)到10mm,多被磁鐵礦、閃鋅礦交代,可見被閃鋅礦包嵌者,近地表者常演變?yōu)榇紊骤F礦。在含礦石英脈及裂隙構(gòu)造中常見,含量1%~3%,粒度一般在0.05~1mm,黃鐵礦主要呈他形粒狀或半自形粒狀與黃銅礦連生或包于黃銅礦中,或呈集合體分布于脈石中。其他礦石類型中僅偶見。

磁黃鐵礦:該礦物是礦區(qū)分布最普遍的主要金屬礦物之一。黃色,帶棕色調(diào),金屬光澤,它形粒狀,粒徑0.01~5mm,多呈集合體分布于閃鋅礦等礦物中或它形粒狀分布在礦物間隙、與黃銅礦有共結(jié)邊關(guān)系,可見包嵌交代方鉛礦現(xiàn)象。它在各類礦石中的含量都較高,但不同的礦石類型其含量變化較大。在浸染狀-條帶狀礦石中,磁黃鐵礦含量一般在10%~40%之間,含量比較穩(wěn)定,變化不大;在致密塊狀礦石和團(tuán)塊狀礦石中,含量變化較大,一般在30%~70%之間,高者可達(dá)90%,局部形成較純的塊狀磁黃鐵礦。磁黃鐵礦的形態(tài)在不同的礦石類型中亦有所差異。在浸染狀礦石中磁黃鐵礦主要沿片理面呈不規(guī)則片狀、膜狀分布,在垂直片理面呈拉長(zhǎng)的絲條分布,部分常呈他形粒狀沿脈石礦物(主要為石英)的粒間分布;團(tuán)塊狀和致密塊狀礦石中的磁黃鐵礦多數(shù)呈他形粒狀與黃銅礦、閃鋅礦連生,或與黃銅礦聚粒互相鑲嵌或分布于黃銅礦聚粒的周圍;另有少數(shù)磁黃鐵礦呈自形晶、半自形晶分布于閃鋅礦、黃銅礦中。礦區(qū)磁黃鐵礦絕大部分為六方晶系,普遍具有無(wú)磁到弱磁性特征。

褐鐵礦:粉末狀集合體,脈狀或網(wǎng)脈狀穿插交代其他礦物,為地表氧化作用產(chǎn)物,少量褐鐵礦粉末狀集合體保留了閃鋅礦晶形假像。

黃銅礦:該礦物分布亦較普遍。黃色,金屬光澤,不規(guī)則它形粒狀集合體產(chǎn)出,且常呈乳滴狀、不規(guī)則狀分布于閃鋅礦中,粒徑<0.1~1.25mm。在各類型礦石中,黃銅礦的含量不一。其中,浸染狀、條帶狀礦石中,黃銅礦的含量一般都較低,大約為1~5%;在致密塊狀礦石和團(tuán)塊狀礦石中,其含量變化較大,且不穩(wěn)定,一般可占金屬礦物的3~15%,局部高者占金屬礦物的50%以上。黃銅礦的形態(tài)在不同的礦石類型中亦有所差異。在浸染狀礦石中黃銅礦與磁黃鐵礦共同沿片理面呈不規(guī)則片狀、膜狀分布,在垂直片理面呈拉長(zhǎng)的長(zhǎng)條狀分布等。條帶狀、團(tuán)塊狀和致密塊狀礦石中的黃銅礦多沿磁黃鐵礦、閃鋅礦顆粒邊緣、粒間嵌布,或沿微細(xì)裂隙呈細(xì)脈狀充填,對(duì)磁黃鐵礦、閃鋅礦具有交代現(xiàn)象,部分光片中見黃銅礦呈乳濁狀嵌布在閃鋅礦中,反映出黃銅礦形成時(shí)間較磁黃鐵礦、閃鋅礦晚的特征。

方鉛礦:該礦物分布局限,含量低。鋼灰色,條痕灰黑色,強(qiáng)金屬光澤,自形—它形立方體晶體及其集合體,三組解理發(fā)育,晶棱長(zhǎng)度多在2mm以下,多呈它形粒狀、團(tuán)塊狀和細(xì)脈狀與閃鋅礦、磁黃鐵礦和黃銅礦連生或充填其間或長(zhǎng)于閃鋅礦的邊緣,局部團(tuán)塊中粒徑可以達(dá)到10mm。其形成一般晚于磁黃鐵礦、閃鋅礦。

磁鐵礦:鋼灰色—鐵黑色,條痕黑色,半金屬光澤,強(qiáng)磁性,它形粒狀和粉末狀集合體,粒徑<0.1-4mm,變化較大,與閃鋅礦緊密鑲嵌。

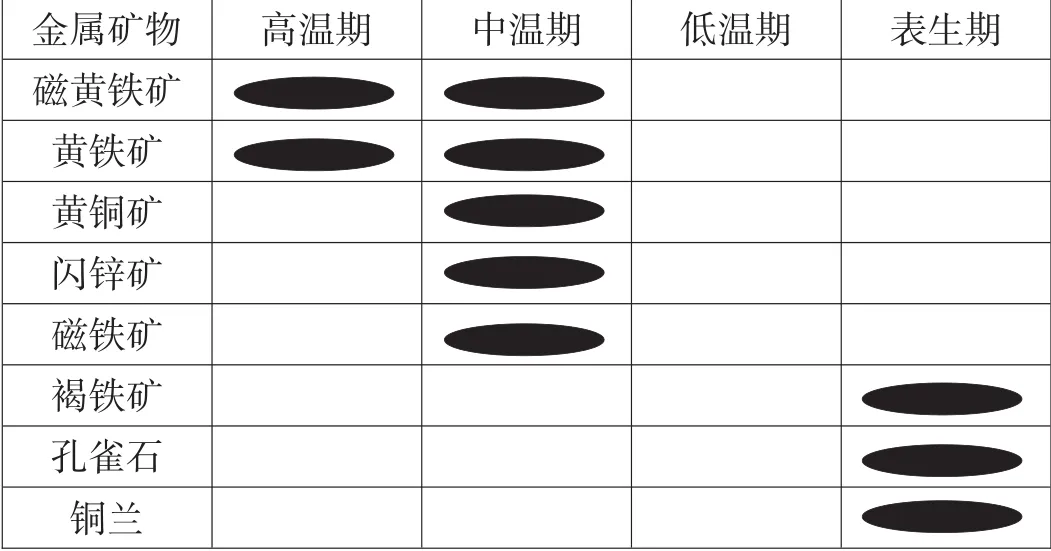

3.3 礦物生成順序

根據(jù)礦石中金屬礦物的共生組合、嵌布形式、蝕變交代作用等特征,主要金屬礦物的生成順序?yàn)椋捍至W孕瘟铧S鐵礦→磁黃鐵礦→細(xì)粒他形黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、磁鐵礦→黃銅礦→褐鐵礦、孔雀石、銅蘭。

4 成礦條件分析

根據(jù)礦床特征,結(jié)合區(qū)域成礦背景,推斷礦床成礦機(jī)制為:伴隨古近紀(jì)始新世(喜山早期,年齡為52.40±0.79Ma)酸性巖漿侵位于下白堊統(tǒng)林布宗組地層,帶來(lái)了成礦物質(zhì)和提供了成礦熱源,同時(shí)由下白堊統(tǒng)林布宗組砂板巖和晚侏羅世多底溝組大理巖之間的層間構(gòu)造帶為其提供了良好的容礦空間。

[1]唐菊興,王登紅,汪雄武,等.西藏甲瑪銅多金屬礦礦床地質(zhì)特征及其礦床模型[J].地球?qū)W報(bào),2010(4):495-506.

[2]侯增謙,呂慶田,王安建,等.初論陸陸碰撞與成礦作用—以青藏高原造山帶為例[J].礦床地質(zhì),22(4):319-334.

[3]姚鵬,鄭明華,彭勇民,等.西藏岡底斯島弧帶甲馬銅多金屬礦床成礦物質(zhì)來(lái)源及成因研究[J].地質(zhì)淪評(píng),48(5):468-479.