職業(yè)角色與專業(yè)分角色:矯正角色失調的一種新視角

——以警察角色的變遷為例

周延東,郭星華

(1.中國人民公安大學治安學院,北京 100038;2.中國人民大學 社會學系,北京 100872)

在現實生活中,我們可能遇到這樣的場景:

一名歹徒在公共場所持刀搶劫行兇,這時一位身穿制服的警察恰巧在場,但他沒有立即挺身而出與歹徒搏斗以制止犯罪。在場民眾對該警察的“不作為”必然十分憤怒,并對其進行強烈譴責,再一經媒體廣泛傳播,尤其是經過網絡上“有圖有真相”式的渲染,更會引起社會輿論的軒然大波,使警察形象受損蒙塵。但真實情況是,該警察只是一名負責網絡安全的警察,雖然工作上兢兢業(yè)業(yè)、技術精湛,生活上卻是一名文弱書生,并不具備與歹徒搏斗的身體素質和專業(yè)技能。

如果這名網警沒有與歹徒搏斗,而是立即報警,讓專業(yè)的“巡警”“防爆警察”趕到現場來處理突發(fā)事件,這名網警算不算失職?他應不應該受到輿論的指責?此場景雖然是虛擬的,但在現實生活中卻經常發(fā)生,這就使“大眾”與“網警”陷入了雙重困惑。在社會大眾看來,作為警察,應該為人民的安居樂業(yè)保駕護航,“打擊違法犯罪”是警察應盡的責任和義務,而這名警察在危急時刻未能履行職責,屬于嚴重的失職行為;對于這名網警來講,他精于本職工作,為維護國家網絡安全默默工作,但他并非戰(zhàn)斗在公安基層一線,在突發(fā)事件面前,他既沒有配備警械器具,又不具備相應的專業(yè)技能,在窮兇極惡的歹徒面前,文弱書生的貿然出手可能只會帶來無謂的犧牲。因此,在強大的輿論壓力面前,使其不免陷入困惑而深感委屈。

這一場景產生的“雙重困惑”是角色失調的重要表現。這里我們雖然討論的是警察角色的失調,但在社會轉型期卻具有一定的普遍意義。對這種類型的角色失調的分析,經典的社會角色理論很難得到清晰的解釋。這就需要我們對經典角色理論進行嘗試性的反思、批判與修正。

1 經典社會角色理論的現實困境

“角色”原本是戲劇中的專業(yè)用詞,是指演員扮演戲劇中的人物。一些學者于20世紀20年代將其引入社會學領域,進而發(fā)展成為社會學的基本理論之一,稱為社會角色理論。社會成員在角色扮演過程中總會出現不同面向的“不順利”和“不協(xié)調”,社會學稱之為角色失調,具體包括角色沖突、角色不清、角色中斷、角色失敗等等[1]119-122。角色沖突是指在社會角色的扮演中,在角色之間或角色內部發(fā)生了矛盾、對立和抵觸,妨礙了角色扮演的順利進行,主要包括兩個方面:一方面存在于角色與角色之間,由于各角色所代表的利益對立等原因造成角色之間的沖突,例如干部與群眾、醫(yī)生與患者以及服務員與顧客;另一方面存在于角色內部之間,一名社會成員一般具有多重身份,承擔多種角色,常常因難以同時滿足多重角色期望而形成沖突和緊張。

經典角色理論對諸多角色失調問題都具有較強的解釋能力,然而,該理論是在勞動分工相對不發(fā)達的社會背景下產生的,相對于社會分工日益精細化的現代社會,經典角色理論對個體在角色系統(tǒng)中沒有更為細致的定位和區(qū)分,存在著一種“泛角色化”的理解傾向。

圖1 經典角色分化模型

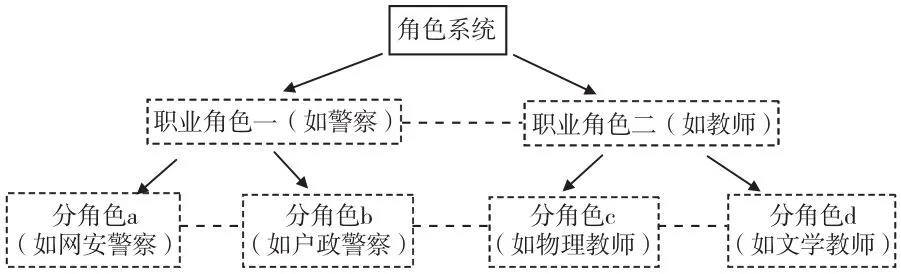

隨著社會深入轉型和勞動分工細化,現代社會系統(tǒng)結構呈現出多層次和多元化的特點,社會分化使得社會成員不再扎根于集體化之中,而是越來越個體化,使得社會成員的活動高度專門化,越來越集中在某個狹小的范圍之內。因此,個體在日益復雜的轉變過程中,簡單的“身份”“地位”“輩份”等角色分類已經不能適應現代社會系統(tǒng)層次結構[2]24。在社會轉型時期,分化成為最為重要的一種表現形態(tài),社會結構的各個單元之間出現分離,這些單元包括制度、人群、任務、空間等等。在日漸增強的分化系統(tǒng)中,至為關鍵的就是勞動分工,也就是社會角色任務日見其差異性。這主要體現在兩個層面,首先是社會勞動分工,也就是各種社會角色在社會成員上的配置,我們稱之為職業(yè)分工;其次是技術勞動分工,將具體的任務在職業(yè)角色上進行配置,我們稱之為專業(yè)分工。因此,現代角色系統(tǒng)與經典角色系統(tǒng)相比,呈現出精細化和專業(yè)化的特征(如圖2)。

圖2 現代角色分化模型

吉登斯曾指出,現代社會使得人們被卷進了一種或一系列的由技術成就和專業(yè)隊伍所組成的專家系統(tǒng)之中[3]244。近年來,生產知識性、專業(yè)性和自主性的不斷增強促成了理性化和標準化,也使得個體行為被組織制度和物質機器操縱化,個體被拋進一種嚴密的社會網絡當中,此網絡重視的是個體在此系統(tǒng)中的專業(yè)作用,個人越來越脫離自己的重心,成為“自我之外的自我存在”[4]142。也有學者將現代社會分工比喻為一項工程,個人成為這一工程的組成部分,社會勞動日漸失去傳統(tǒng)意義上的自發(fā)性和自生性特征,而理性的工程設計和科層管理成為工程化的重要特征和體現。對此,我們以我國警察角色的分化變遷軌跡為例,探討職業(yè)角色系統(tǒng)的精細化和專業(yè)化歷程。

2 警察角色的變遷軌跡

在古代中國,警察職能與安全保衛(wèi)、軍事、行政和司法等領域渾然一體,沒有明確區(qū)分。例如,在夏朝,司馬、士、司徒等都一定程度上執(zhí)行了警務工作職能,其中“司馬”主要主持軍事,負責王室與國家安全保衛(wèi),兼管治安;“士”主管獄訟,既負責刑偵、斷獄及在押犯的教育管理,又兼管平息叛亂;“司徒”主管民事,監(jiān)理教化[5]43。隨著統(tǒng)治階級管理能力的發(fā)展和提高,警務工作出現了初步分工,具備了防火滅火、交通管理和戶籍管理等專項職能,例如在西周,司虣、司稽主管維護城市安全,司民掌“登萬民之數”,司烜氏負責防火滅火事宜[5]51-52。在唐代,政治、經濟和文化發(fā)展到一個新的高峰,統(tǒng)治者為了適應管理需要,設置了更為完備的警務組織機構,不僅加強治安、強化戶籍登記,還采取嚴格控制人口流動、完備過所制度等措施。在明朝,則建立了嚴密的國家管控系統(tǒng),設立了邊禁、海禁、驛站交通、宗教事務管理以及特務組織機構等,呈現出更為豐富多樣的職能分工,雖然明朝警政工作具有細化多元的特點,但各組織機構之間的界限卻十分模糊,軍隊、司法、行政和民生等領域與警務管理相互滲透,交錯復雜。簡言之,我國傳統(tǒng)警務組織管理的專業(yè)性程度還不發(fā)達,很大程度上依托“禮治”和“人治”維系社會的穩(wěn)定有序,常常呈現一人扮演多種角色、承擔多種職能的現象,具有綜合性的特征。

在近代中國,中國警政的改革歷程大致是警察職能專業(yè)化的過程。清末新政時期,近代警政制度雖然在實踐運作中沒有取得顯著效果,但對于現代警政制度的推進具有諸多貢獻,在中央層面,經歷了從“巡警部”到“民政部”[6]10-11;在京師,經歷了從“安民公所”“善后協(xié)巡總局”“工巡總局”“京師內外城巡警總廳”再到“步軍統(tǒng)領衙門”,都呈現出警察職責精細化、多樣化和專業(yè)化的特征;在地方,以何啟、胡禮垣、鄭觀應和陳熾為代表的早期改良派將警察職責主要分為三個部分:維持治安、清查戶口和整頓街道[6]41-48。戊戌變法時期,湖南巡撫陳寶箴在湖南大力推行新政,以黃遵憲為代表籌建的湖南保衛(wèi)局對于中國近代警察制度的形成至為重要,保衛(wèi)局不只是純粹的行政機關,還具有一定的司法審判權[6]62,74-75。后來,在民國初期以及南京國民政府時期,開始借鑒英美等西方國家的現代警察制度,在警務機構、人事管理、警察制服、警察教育以及警察法規(guī)等方面構建了健全完備的職能體系,但由于當時警務專業(yè)化和科技化水平還較低,警務專業(yè)系統(tǒng)還未真正構建起來。

新中國成立以來,在廣泛學習西方警務工作專業(yè)化和密切結合中國社會現實的基礎上,我國構建了現代警政運行體制,隨著警察科層組織的建立完善以及現代科學技術的更新發(fā)展,直接推動了警察職能的分類細化,促進了各警種專業(yè)化水平的提高。

3 走出困惑:社會角色理論的反思

如上所述,在生產發(fā)展和科技進步的社會背景下,現代警察職能呈現出比以往任何時代都細化多元的狀態(tài)。如果運用經典角色理論對于開篇“網警偶遇行兇事件”案例進行分析,我們發(fā)現,這既不屬于不同角色之間的沖突,也不是由于一人擔任多重角色而出現彼此之間的沖突,這就需要結合社會轉型的時代背景對其進行探討和反思。

第一,社會大眾對社會分工認識不清。在我國社會轉型時期,無論從宏觀層面的經濟體制轉軌和社會結構轉型,中觀層面的社會階層分化和人口流動變遷,還是從微觀層面?zhèn)€體思維方式、行為方式及其心理狀態(tài)變化來看,都呈現出復雜多元的局面,圍繞利益糾紛而產生的社會矛盾沖突不斷加劇,社會治安秩序面臨前所未有的考驗。我國新時期警務專業(yè)化正是在這種嚴峻復雜的社會治安形勢下不斷深入展開的,警務工作者被分配到某一專業(yè)領域,在實踐操作中,各領域工作相對獨立,警察熟知自身專業(yè)領域,但對其他專業(yè)系統(tǒng)卻十分陌生,社會大眾對這種專業(yè)分工呈現出普遍認識不清的問題。隨著警務專業(yè)化的發(fā)展,并非所有警察在危急時刻都有能力“奮不顧身”,從專業(yè)分工來看,現場打擊犯罪是治安警察、刑事警察、防爆警察或武裝警察等警種的職責,而一名網絡安全警察大多沒有受過專業(yè)的訓練,“挺身而出”往往不能有效制止犯罪,反而可能導致無謂犧牲。但社會大眾對于警察角色還停留在一個大概念之中,其所認同的職業(yè)道德要求與專業(yè)分工現實之間形成了激烈的矛盾和沖突。我們再以教師職業(yè)為例,一位知名文學教授似乎是知識淵博、學富五車的重要標識,他在文學方面是權威和專家,但如要求其在物理研究中也頗有造詣未免苛刻,畢竟如亞里士多德那樣百科全書式的學者在現代社會分工極為細化的時代已極為罕見。

第二,從業(yè)者“重專業(yè)技術、輕職業(yè)規(guī)范”。吉登斯指出,“專家系統(tǒng)的形成”是現代性最為重要的后果之一。對于社會成員的安全穩(wěn)定需求而言,警察系統(tǒng)必然是至為關鍵的專家系統(tǒng)之一。然而,警察這一專家系統(tǒng)的信任機制又是如何構建起來的?在前現代性社會,人與人之間的可信任性大致包括兩種類別,一種是建立在彼此熟悉的個體之間;另一種是基于長時間地了解互動,能夠感知或捕捉到彼此可信任證據信息的狀態(tài)。而在現代社會,脫域機制逐漸發(fā)展起來,這種抽象體系中的信任主要側重于專業(yè)知識的結果和評價,已經不需要專家組織以某種方式同其“負責對象”相遇,因此,吉登斯將“當面承諾”與“非當面承諾”視為抽象體系的入口[2]73。在現代條件下,這種信任機制不只是表現在社會成員對于突發(fā)的、彼此孤立的事件中獲得安全感的問題,而更大程度上表現在專業(yè)系統(tǒng)中的專業(yè)人士是否嚴格運用專業(yè)知識的過程。在歐文·戈夫曼(Erving Goffman)看來,在現代社會,人們更多地扮演了“前臺角色”,用專業(yè)的“知識”和“技術”進行著高度的自我控制,甚至是刻意營造或設計的[7]23。社會成員通過自己的表演努力地使自己以符合人們期待的方式出現在人們面前,并且試圖與他人保持一定的社會距離以保持他的形象。警察作為維系社會安全穩(wěn)定的專家系統(tǒng),信任機制的建立是以“專業(yè)知識”為標準的,“專業(yè)技術”愈加處于職業(yè)角色中的核心位置,專業(yè)知識系統(tǒng)的不斷豐富和拓展成為實現角色成功的主要途徑,工具理性式思維在現代警務工作人員中也日益發(fā)達。然而,在全力扮演以理性化和功利化為特性的分角色過程中,隱藏其背后真實生活的基本要求及道德規(guī)范卻常常被忽視和弱化,很多社會成員“顧不上”職業(yè)德行的意義和價值[8]104-107。這不僅僅出現在警察職業(yè)中,如知名大學教授性侵女學生、高院法官集體招嫖、名醫(yī)向患者索要紅包等負面報道屢見不鮮,這都是專業(yè)技能出色但職業(yè)道德缺失的典型案例,對社會穩(wěn)定和社會風氣造成極為惡劣的影響。

4 實現“職業(yè)角色”與“專業(yè)分角色”的協(xié)調統(tǒng)一

當前,概括性的職業(yè)角色概念已經不能清晰準確地探討不同專業(yè)分工的具體領域,為此,我們在職業(yè)角色體系下嘗試提出“專業(yè)分角色”概念。專業(yè)分角色是指人們在專業(yè)系統(tǒng)活動中形成的,與人們的某種專業(yè)知識或專業(yè)職能相一致的、社會所期望的一整套權利義務的規(guī)范與行為方式,它是人們對具有特定專業(yè)能力人的行為期望。提出“專業(yè)分角色”,實際上也是對專家組織在現代社會實踐中的一種持續(xù)性反思。在尤爾根·哈貝馬斯看來,現代性所帶來的信仰方式轉變是造成職業(yè)基本道德規(guī)范缺失的重要原因,他指出:隨著對外部自然控制的日益增強,世俗知識越來越脫離世界觀,世界觀也越來越局限于其社會整合的功能。科學最終建立其解釋外部自然的壟斷權,把信仰方式變成科學主義的態(tài)度,只允許人們信仰客觀主義的科學,而否定了傳統(tǒng)的宏觀解釋[9]104-107。

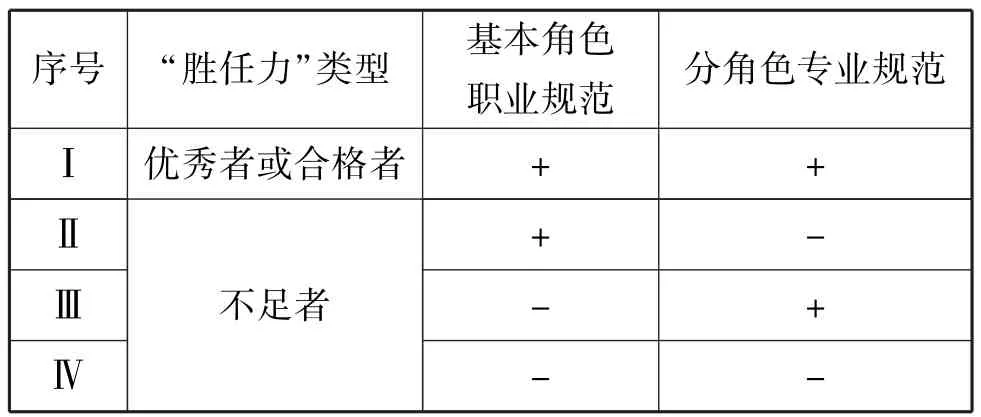

在職業(yè)角色扮演的過程中,基本角色的職業(yè)規(guī)范(下稱職業(yè)規(guī)范)和分角色的專業(yè)規(guī)范(下稱專業(yè)規(guī)范)是至關重要的兩個面向,直接決定了角色勝任力的類型層次。在當前不同社會角色失調的類型中,職業(yè)規(guī)范與專業(yè)規(guī)范之間的斷裂與失衡逐漸成為普遍性的失范問題呈現出來。我們劃分出兩種理想類型的角色行為方式:遵守(+)、違反(-),見表1。

表1 職業(yè)角色“勝任力”類型

第Ⅰ種類型是指職業(yè)行為既符合職業(yè)規(guī)范,又符合專業(yè)規(guī)范,這是職業(yè)角色扮演的理想模式和最佳狀態(tài)。作為警察,如果既能夠嚴格遵守職業(yè)規(guī)范,又能夠運用自身所具備的專業(yè)水平和知識素養(yǎng)完成本職工作,那他就是勝任力中的“合格者”;更進一步,在保證職業(yè)規(guī)范的基礎上,具有更高意義上的道德價值追求并在具體工作中進行實踐,在專業(yè)規(guī)范中不僅能按標準完成專業(yè)工作,而且能夠實現某些方面的創(chuàng)新,推動專業(yè)的發(fā)展,那則稱之為“優(yōu)秀者”。例如始終把人民群眾的疾苦和安危放在心上的“警界女神警”任長霞、“把危險留給自己”而“將人民的利益放在首位”的知名排爆專家王百姓、把人民幸福安全當作自己人生追求的“中國福爾摩斯”烏國慶等等,都是為了實現良好的職業(yè)角色期待,在職業(yè)角色和專業(yè)角色之間尋求平衡以使人們感到滿意的優(yōu)秀代表。

第Ⅱ種類型是指職業(yè)行為符合職業(yè)規(guī)范,但不符合專業(yè)規(guī)范。此種類型在警務工作者中也多有存在,他們能夠較為嚴格地遵守警察職業(yè)規(guī)范,但隨著警務專業(yè)化的深入推進,對其知識結構和專業(yè)水平的要求也日益提高,此類警務工作者或專業(yè)基礎水平低下,或在更新自身專業(yè)能力方面存在明顯不足,已不能滿足警務工作的職業(yè)要求,在職業(yè)角色“勝任力”類型中稱為“不足者”。

第Ⅲ種類型是指符合專業(yè)規(guī)范,即具有良好的專業(yè)水平,但違反了基本的職業(yè)規(guī)范。此種類型已經成為當前警務工作實踐中最為突出的問題,造成警察角色的社會認同危機,嚴重威脅了警察執(zhí)法和服務的“合法性”。在以理性化為標準的績效評價體系中,“專業(yè)知識”一定程度上弱化或取代了職業(yè)文化和規(guī)范,注重分角色技能而忽視了警察職業(yè)所原有的社會意義,如此,分角色專業(yè)能力越是突出,對于社會安全穩(wěn)定的威脅就越嚴重,此類警察在職業(yè)角色勝任力層次類型中稱為“不足者”。

第Ⅳ種類型是指既不遵守職業(yè)規(guī)范,又不符合專業(yè)規(guī)范的要求,俗稱為無才無德,此種類型的“不足者”在各個職業(yè)中都有存在,在警務工作隊伍中,常常表現為“不守規(guī)矩”“混日子”,造成角色扮演中的嚴重失調,也稱“角色失敗”。

現代社會分工的程度不斷加深、加快,甚至每天都會有新的專業(yè)分角色出現,分角色的發(fā)展速度大大快于對分角色所要求的職業(yè)道德規(guī)范基礎。組織機構更多地關注知識系統(tǒng)和專業(yè)技能,而忽視了職業(yè)道德對于個體的行為規(guī)范,造成大量角色失調問題的出現。如何能夠成為職業(yè)角色勝任類型中的“合格者”,甚至是“優(yōu)秀者”,我們認為,需要從“基本角色職業(yè)規(guī)范”和“分角色專業(yè)規(guī)范”兩個層面進行努力。

其一,健全完善基本角色職業(yè)規(guī)范。職業(yè)道德是人們在職業(yè)生活中應該遵循的職業(yè)品德、職業(yè)責任和職業(yè)紀律,它通過制度和規(guī)范對人們的職業(yè)行為進行約束和規(guī)范,強調從業(yè)者對社會所擔負的責任和義務。2013年12月,中央辦公廳印發(fā)《關于培育和踐行社會主義核心價值觀的意見》,其中,將敬業(yè)作為公民個人層面價值準則的重要內容。這就要求各類從業(yè)者根據時代變遷健全完善職業(yè)道德規(guī)范:要有崇高性,但不可好高騖遠;要有穩(wěn)定性,但不可墨守成規(guī);要有普適性,但不可千篇一律。此外,在健全職業(yè)道德規(guī)范的基礎上,還要宣傳發(fā)揚職業(yè)道德規(guī)范在勞動實踐中的影響力,將職業(yè)道德規(guī)范作為最重要的社會規(guī)范之一,在社會安全有序、穩(wěn)定發(fā)展中發(fā)揮作用。

其二,構建推廣分角色專業(yè)規(guī)范。職業(yè)規(guī)范是在宏觀層面對于某一職業(yè)類型進行規(guī)范和調適,但對于不斷細化的專業(yè)分角色而言,與其實踐工作常常具有一定距離,缺乏切實匹配的指導意義,對于專業(yè)分角色的行為規(guī)范形成了一個真空地帶。這就需要根據專業(yè)化的工作實踐,構建與專業(yè)分角色相匹配的專業(yè)道德規(guī)范。在警務工作分類不斷細化的過程中,要根據不同警種或警務工作實踐,構建豐富多元的“分角色專業(yè)規(guī)范”,既對具體工作具有清晰準確的指導意義,又在實踐層面實現專業(yè)道德規(guī)范的推進和落實。此外,還要大力宣傳推廣“專業(yè)分角色”的概念及其內涵,提高社會大眾對于專業(yè)分角色的認識和了解,在基本職業(yè)道德的基礎上,以更多的專業(yè)道德規(guī)范進行監(jiān)督,實現職業(yè)角色與專業(yè)分角色的協(xié)調統(tǒng)一。

5 小結

經典角色理論存在“泛角色化”的理論傾向,對于個體在社會系統(tǒng)中的層次和位置未能進行細致的定位和區(qū)分,無法有效解釋社會成員在勞動日益?zhèn)€體化和專業(yè)化過程中的角色失調問題。為此,“專業(yè)分角色”概念的提出是從更精細的層面進行探索和剖析,是對角色失調理論的有益拓展和補充,具有鮮明的現實意義和理論意義。我國警察角色從“渾然一體”發(fā)展到“精細分化”,最終實現警察種類的多樣化和警務工作的專業(yè)化。然而,在“專業(yè)分角色”愈加處于職業(yè)角色核心位置的過程中,程序化、理性化和功利化成為其基本特征,正如盧曼所說:創(chuàng)造系統(tǒng)所需的動機決不受各種有自身邏輯的“獨立”規(guī)范系統(tǒng)的限制,而僅僅聽從于控制的命令[9]104-107。從業(yè)者在全力扮演分角色的過程中,常常忽視了職業(yè)本身的基本要求及道德規(guī)范,導致職業(yè)基本角色與專業(yè)分角色的沖突失調。因此,在現代社會,不能將基本職業(yè)角色普遍化,應該細化到專業(yè)角色之中進行定位和評價。這就要求在健全完善各類職業(yè)基本規(guī)范的基礎上,構建與專業(yè)分角色相匹配的專業(yè)道德規(guī)范,最終實現兩種角色的協(xié)調統(tǒng)一。

參考文獻:

[1]鄭杭生.社會學概論新修:第3版[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[2]安東尼·吉登斯.現代性的后果[M].田禾,譯.南京:譯林出版社,2007.

[3]鄭杭生,楊敏.社會互構論——世界眼光下的中國特色社會學理論的新探索[M].北京:中國人民大學出版社,2010.

[4]L.S.Feuer.What is Alienation?The Career of a Concept[M].Stein Vidich:Sociology on Trial,1963.

[5]萬川.中國警政史[M].北京:中華書局,2006.

[6]韓延龍,蘇亦工.中國近代警察史[M].北京:社會科學文獻出版社,2000.

[7]歐文·戈夫曼.日常生活中的自我實現[M].馮剛,譯.北京:北京大學出版社,2008.

[8]陳根法.論德行的意義和價值[J].復旦學報:社會科學版,2002(3).

[9]尤爾根·哈貝馬斯.合法性危機[M].劉北成,曹衛(wèi)東,譯.上海:上海世紀出版集團,2009.