基于GIS的歷史地圖集符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)方法探討

李海萍,王 欣,華林甫

(1.中國(guó)人民大學(xué),北京 100872)

基于GIS的歷史地圖集符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)方法探討

李海萍1,王 欣1,華林甫1

(1.中國(guó)人民大學(xué),北京 100872)

以清代歷史地圖為例,參照國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的地圖符號(hào)標(biāo)準(zhǔn),研究并設(shè)計(jì)了基于GIS的清代歷史地圖符號(hào)庫(kù)。重點(diǎn)討論了點(diǎn)狀、線狀和面狀符號(hào)的實(shí)現(xiàn)方法,可以為其他專題地圖符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)提供參考。

地理信息系統(tǒng);專題地圖;符號(hào)設(shè)計(jì)方法;清代歷史地圖集

歷史地圖是眾多專題地圖中最常見的一種形式,使用的符號(hào)主要用于反映所處的歷史時(shí)代的特點(diǎn)。除了常規(guī)地圖要素外,還包含一些現(xiàn)代地圖中所不存在的要素,需要用戶自行設(shè)計(jì)。目前,我國(guó)尚沒有歷史地圖符號(hào)樣式的標(biāo)準(zhǔn)和符號(hào)庫(kù)體系,相關(guān)行業(yè)所使用的歷史地圖符號(hào)庫(kù),在表達(dá)方面也存在較大的差異。與此同時(shí),現(xiàn)有歷史地圖所采用的符號(hào),尤其是古地圖,大多是前人手繪而成,無法滿足現(xiàn)代歷史地圖對(duì)符號(hào)的系統(tǒng)性要求,因此,對(duì)歷史地圖的符號(hào)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)研究十分必要。

本文針對(duì)清代歷史地圖編制的符號(hào)需求,探討了基于地理信息系統(tǒng)的符號(hào)設(shè)計(jì)原則和方法,對(duì)其他歷史地圖及其符號(hào)設(shè)計(jì)和應(yīng)用具有重要參考價(jià)值。

1 基于地理信息系統(tǒng)的符號(hào)設(shè)計(jì)方法

現(xiàn)有的數(shù)字地圖制圖軟件主要分為傳統(tǒng)地圖制圖軟件和地理信息系統(tǒng)地圖制圖軟件2大類。傳統(tǒng)的地圖制圖軟件以AutoCAD、Illustrator、CorelDraw等為代表,但這些系統(tǒng)在空間信息的操作及表達(dá)方面卻難以很好地體現(xiàn)地圖的科學(xué)價(jià)值與使用價(jià)值。隨著地理信息系統(tǒng)技術(shù)的日益成熟和不斷發(fā)展,如ArcGIS、MapInfo、MapGIS等商用地理信息系統(tǒng)軟件,這些軟件以其強(qiáng)大的制圖功能和廣泛的用戶群而逐漸取代了傳統(tǒng)的制圖軟件,成為當(dāng)前專題地圖制圖領(lǐng)域的重要技術(shù)手段[1-4]。

針對(duì)歷史地圖符號(hào)庫(kù)的特點(diǎn),本文采用ArcGIS中的Style Manager模塊與造字軟件相結(jié)合的方法,對(duì)一些歷史要素符號(hào)進(jìn)行設(shè)計(jì),并根據(jù)符號(hào)的幾何性質(zhì),分別對(duì)點(diǎn)、線、面3種符號(hào)類型的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行論述。

2 清代歷史地圖的符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)

2.1 符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)的基本原則

參照我國(guó)《地圖符號(hào)庫(kù)建立的基本規(guī)定(CH/ T4015-2001)》[5],歷史地圖符號(hào)庫(kù)創(chuàng)建的基本原則應(yīng)包括以下幾條:

1)應(yīng)參照現(xiàn)有的地圖圖示。我國(guó)已制定了部分地圖符號(hào)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),如地形圖圖式等,因此,在進(jìn)行專題要素的符號(hào)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)參照已有的行業(yè)規(guī)定或慣例符號(hào)。

2)圖案化。對(duì)要素的形象素材進(jìn)行概括綜合,包括整理、夸張和變形,以形成比較簡(jiǎn)單的規(guī)則化圖案,同時(shí)把最基本的特征表現(xiàn)出來。因此,設(shè)計(jì)的符號(hào)在構(gòu)圖上應(yīng)具有一定的規(guī)律性并做到規(guī)格化,以正確表現(xiàn)對(duì)象的質(zhì)量、數(shù)量特征以及相互間的關(guān)系特征,以便于統(tǒng)一規(guī)格、區(qū)分等級(jí)和精確定位,也便于繪制和復(fù)制。

3)象征性。盡管符號(hào)和對(duì)象之間的人為關(guān)系可以通過圖例說明強(qiáng)制實(shí)行,但歷史地圖中的要素具有很強(qiáng)的時(shí)代特征,很多地物名稱較為生僻,為使符號(hào)易于理解,應(yīng)強(qiáng)調(diào)符號(hào)與對(duì)象間的自然聯(lián)系,利用人們看到符號(hào)便產(chǎn)生聯(lián)想的心理活動(dòng),在設(shè)計(jì)時(shí)盡量保留要素的形象特征,包括外形、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及顏色等的相似性,對(duì)非具象的要素則盡量選擇與其有密切聯(lián)系的形象作為符號(hào)設(shè)計(jì)的素材。

4)清晰性。符號(hào)清晰是地圖易讀的基本條件,每個(gè)符號(hào)都應(yīng)具有良好的視覺效果,因此,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證符號(hào)簡(jiǎn)潔明了、對(duì)比度適中和結(jié)構(gòu)緊湊,以增強(qiáng)其感知效果。

5)系統(tǒng)性。符號(hào)群體間應(yīng)具有內(nèi)在的相互關(guān)系和邏輯關(guān)系,以保證符號(hào)能夠相互配合使用。因此,在設(shè)計(jì)時(shí)要與其所指代對(duì)象的性質(zhì)和地位相適應(yīng),在形式上表現(xiàn)出地圖內(nèi)容的分類、分級(jí)、主次、虛實(shí)等關(guān)系。不同比例尺和專題內(nèi)容的地圖對(duì)符號(hào)的要求往往不同,因此,符號(hào)多采用矢量形式,以控制其在不同比例尺和專題地圖中的形態(tài)大小和顯示。以清史地圖為例,在普通圖中,京師、省級(jí)、府級(jí)和縣級(jí)治所的顯示較突出,在專題圖中,炮臺(tái)、驛站、窩集等要素則需要突出顯示。

6)可擴(kuò)充性。符號(hào)庫(kù)建立后,應(yīng)允許用戶自行修改其中的任意符號(hào),包括圖形、大小和顏色等,同時(shí)還可以刪除舊符號(hào)、增加新符號(hào)等,因此,符號(hào)庫(kù)應(yīng)是可擴(kuò)充的。

2.2 清代歷史地圖的符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)

由于已出版的歷史地圖較少,因此,清史地圖符號(hào)庫(kù)的設(shè)計(jì),主要參照譚其驤主編的《中國(guó)歷史地圖集》中一些符號(hào),對(duì)于譚圖中沒有給出的較特殊符號(hào),采納相關(guān)專家的意見,自行設(shè)計(jì)。

點(diǎn)、線、面符號(hào)的空間維度不同,在設(shè)計(jì)方法上具有較大的差異性,根據(jù)符號(hào)的幾何特性,將整個(gè)符號(hào)庫(kù)分為點(diǎn)狀、線狀和面狀3個(gè)子庫(kù),分別設(shè)計(jì)。

2.2.1 點(diǎn)狀符號(hào)設(shè)計(jì)方法

點(diǎn)狀符號(hào)用于表示不隨比例尺變化的小面積地物和點(diǎn)狀要素,一般放置在要素的定位點(diǎn)上[6],清史地圖中需要專門設(shè)計(jì)的特殊點(diǎn)狀符號(hào)包括卡倫、塘汛、古戰(zhàn)場(chǎng)等。

ArcGIS中,對(duì)于簡(jiǎn)單的點(diǎn)狀符號(hào),可以通過不同符號(hào)的疊加并修改大小、間距、旋轉(zhuǎn)角度等視覺變量的值來實(shí)現(xiàn)。例如煤礦符號(hào)的制作,選擇Character Marker Symbol后,在ESRI默認(rèn)的符號(hào)庫(kù)中選擇長(zhǎng)方體,旋轉(zhuǎn)90°后就可以實(shí)現(xiàn);普通聚落、關(guān)隘等這些簡(jiǎn)單的幾何圖形可以直接在系統(tǒng)提供的符號(hào)庫(kù)中找到。

對(duì)于那些具有一定象形特征的符號(hào),如炮臺(tái)、窩集和行宮等,其結(jié)構(gòu)相對(duì)來說比較復(fù)雜,ArcGIS軟件所提供的符號(hào)編輯器無法直接制作,因此,在設(shè)計(jì)時(shí)選擇了調(diào)用字體符號(hào)的方式來制作。這種方法比較適用于具有特殊形態(tài)的復(fù)雜點(diǎn)狀符號(hào)。

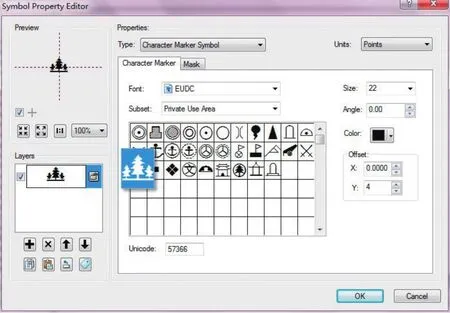

字體符號(hào)不隨符號(hào)自身的縮放而失真,且True Type字體所占用的存儲(chǔ)空間比圖片等其他格式小很多,不論簡(jiǎn)單的還是復(fù)雜的圖式符號(hào)都可由直線和曲線所圍成,并簡(jiǎn)便地進(jìn)行各種編輯操作。圖1所示的是利用造字軟件的字體符號(hào)進(jìn)行窩集符號(hào)的制作過程。

值得注意的是,將造字軟件制作的字體文件導(dǎo)入到ArcGIS的符號(hào)特征編輯器(Symbol Property Editor)中后,所設(shè)計(jì)的符號(hào)并非最終直接采用的符號(hào),仍需對(duì)其顏色、大小、位置和角度進(jìn)行調(diào)整,使之在地圖上的顯示更加協(xié)調(diào)美觀。

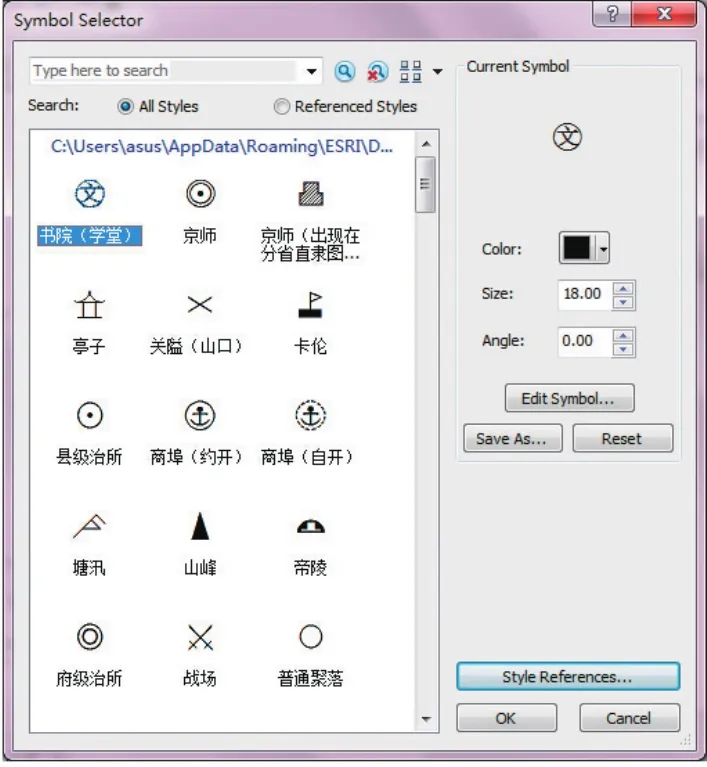

通過上述點(diǎn)狀符號(hào)的設(shè)計(jì)方法,建立了清史地圖的點(diǎn)狀子符號(hào)庫(kù),見圖2。

圖1 調(diào)用字體文件制作窩集符號(hào)

圖2 點(diǎn)狀子符號(hào)庫(kù)

2.2.2 線狀符號(hào)設(shè)計(jì)方法

線狀符號(hào)是長(zhǎng)度依比例尺而寬度不依比例尺變化的符號(hào),用于表示呈線狀或細(xì)條帶狀延伸的地物,還可表示點(diǎn)狀和面狀符號(hào)的外輪廓邊界[6]。

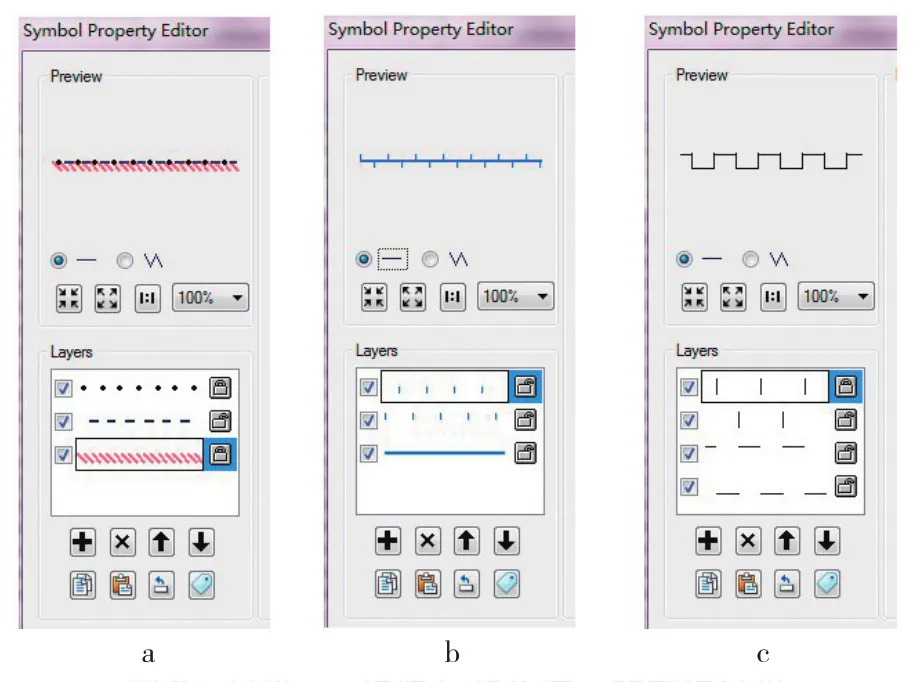

ArcGIS中,對(duì)于一些簡(jiǎn)單的線狀符號(hào),可以直接由線狀符號(hào)嵌套組合而成。對(duì)于復(fù)雜的線狀符號(hào),一般需經(jīng)過2個(gè)步驟實(shí)現(xiàn):先把復(fù)雜的部分做成點(diǎn)狀符號(hào),然后再由點(diǎn)狀符號(hào)直接組成線狀符號(hào),或與其他線狀符號(hào)進(jìn)行疊加。在清史地圖中,國(guó)界、省界、府界、柳條邊等線狀符號(hào)大多都是通過疊加、嵌套完成的。圖3所示的分別為縣界、堤堰和長(zhǎng)城的制作過程。

圖3 縣界a、堤堰b和長(zhǎng)城c的制作過程

需要注意的是,在進(jìn)行多個(gè)線狀單元疊加的過程中,在直線處可以很好地沿著的線的走向,但在線的拐彎處則會(huì)脫離線,發(fā)生偏離。若采用線狀單元和點(diǎn)狀單元相疊加的方式,則不存在這個(gè)問題,在線的拐彎處也能很好地?cái)M合到線上,原因是被疊加的線狀單元中,其元素之間的位置關(guān)系已經(jīng)確定,因此在賦予線狀地物時(shí)它們之間只能是按照一定的位置關(guān)系,即如果在一個(gè)線狀單元中的2個(gè)元素之間線發(fā)生彎曲,則另一個(gè)元素就不能擬合到線上。后者將每一個(gè)點(diǎn)狀元素單獨(dú)作為一個(gè)線狀單元,即它們之間沒有固定的位置關(guān)系,在賦予線狀地物時(shí),它們會(huì)按照線狀地物的走勢(shì)排列。因此,在制作線狀符號(hào)時(shí)應(yīng)充分考慮線狀地物會(huì)發(fā)生彎曲等特征,盡量避免組合線狀單元。

2.2.3 面狀符號(hào)設(shè)計(jì)方法

面狀符號(hào)是依比例尺變化的符號(hào),用來表示面積較大的地物,它通常有一條封閉的輪廓線,多數(shù)面狀符號(hào)是在輪廓線內(nèi)配置點(diǎn)狀符號(hào)、繪陰影線或者涂以顏色[6]。

ArcGIS中,一般的面狀符號(hào)都可以通過點(diǎn)狀符號(hào)、線狀符號(hào)或面狀符號(hào)組合而成,例如湖泊,其符號(hào)可以直接選擇Simple Fill Symbol,然后選擇相應(yīng)的填充顏色和外邊界線條的粗細(xì)及顏色即可。再如鹽場(chǎng),其符號(hào)則需要通過將線狀符號(hào)填充到面狀符號(hào)中實(shí)現(xiàn),見圖4。

圖4 鹽場(chǎng)符號(hào)的制作圖

需要注意的是,若使用點(diǎn)狀符號(hào)填充,因?yàn)橐裹c(diǎn)狀符號(hào)成一定規(guī)律進(jìn)行配置,所以就應(yīng)該使用多層點(diǎn)狀符號(hào)進(jìn)行疊加,這就需要在不同層中設(shè)置相同的間距和不同的偏移量。

3 符號(hào)庫(kù)的集成和調(diào)用

當(dāng)點(diǎn)、線、面3個(gè)子符號(hào)庫(kù)均建立完成后,還需要將整個(gè)符號(hào)庫(kù)保存為符號(hào)庫(kù)文件,以方便制圖時(shí)直接調(diào)用。若在其他電腦上使用,需要先將字體文件安裝到本地的字體(Fonts)文件夾中,之后再導(dǎo)入符號(hào)庫(kù)文件才能進(jìn)行調(diào)用。

在ArcGIS系統(tǒng)中,符號(hào)庫(kù)文件的擴(kuò)展名為.style,因此,將制作好的符號(hào)庫(kù)文件命名為Qing.style并保存至ArcGIS安裝路徑的style目錄(:Program Files ArcGISStyles)下。

在調(diào)用時(shí),打開ArcMap中的Style Manager工具,將Qing.style加載(Add)到styles列表中,然后將其設(shè)置為缺省的符號(hào)庫(kù),以后每次符號(hào)渲染的時(shí)候點(diǎn)擊某個(gè)圖層,在Symbol Selector中所顯示的就是當(dāng)前的符號(hào)庫(kù),如圖5所示。

圖5 Symbol Selector中顯示的缺省符號(hào)庫(kù)

通過上述設(shè)置,最終完成了專題符號(hào)庫(kù)的建立和在系統(tǒng)中的加載及調(diào)用過程,其他用戶在制作不同專題的歷史地圖時(shí),均可以根據(jù)專題地圖的制圖需求方便地使用該符號(hào)庫(kù)。

4 結(jié) 語(yǔ)

基于現(xiàn)有GIS軟件系統(tǒng)進(jìn)行清史地圖符號(hào)符號(hào)設(shè)計(jì),不僅能夠提高專題地圖及地圖集制作中符號(hào)化的效率,減少重復(fù)性工作,同時(shí)也能方便實(shí)現(xiàn)各種符號(hào)的等比例縮放,解決了簡(jiǎn)單地圖符號(hào)失真的困擾,最終保證不同圖幅間整體的協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性。

[1] 牛芩濤,盛業(yè)華.基于ArcMap的地圖符號(hào)庫(kù)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].現(xiàn)代測(cè)繪,2003, 26(6):41-44

[2] 劉洪光,高錫林,馬維峰,等.基于ArcGIS的地質(zhì)災(zāi)害地圖符號(hào)庫(kù)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].國(guó)土資源遙感,2011(2):147-150

[3] 周玉清,李靜,羅靈軍,等.公共安全應(yīng)急平臺(tái)中符號(hào)庫(kù)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].地理空間信息,2007,5(2):43-44

[4] 魏昌盛,陳維鋒,黃丁發(fā),等.基于ArcGIS 建立地震救援現(xiàn)場(chǎng)地圖符號(hào)庫(kù)[J].地理空間信息,2012,10(4):18-19

[5] CH/T4015-2001.地圖符號(hào)庫(kù)建立的基本規(guī)定[S].

[6] 薄偉偉.基于ArcMap的地圖符號(hào)設(shè)計(jì)與研究[J].地理空間信息,2006,4(2):70-72

[7] 胡鵬,黃杏元.地理信息系統(tǒng)教程[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2002

[8] 鄔倫,劉瑜,張晶,等.地理信息系統(tǒng)——原理、方法和應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2002

[9] 歷史地理學(xué)研究的新探索與新動(dòng)向——慶賀朱士光教授七十華秩暨榮休論文集[M].西安:三秦出版社,2008

P208

B

1672-4623(2015)01-0171-03

10.3969/j.issn.1672-4623.2015.01.057

李海萍,副教授,主要從事環(huán)境地學(xué)、資源與環(huán)境遙感應(yīng)用、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)等相關(guān)教學(xué)與科研工作。

2013-10-29。

項(xiàng)目來源:國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大資助項(xiàng)目(12&ZD146)。