全麻手術患者圍手術期發生麻醉相關感染的危險因素分析

高 策,陳文道

(海南農墾總醫院手術室麻醉科,海南 海口 570311)

全麻手術患者圍手術期發生麻醉相關感染的危險因素分析

高 策,陳文道

(海南農墾總醫院手術室麻醉科,海南 海口 570311)

目的 分析全麻手術患者圍手術期發生麻醉相關感染的危險因素。方法回顧性分析2013年1~12月我院行全麻手術的640例患者的臨床資料,其中以發生圍手術期感染的60例作為病例組,未發生感染的580例作為對照組,采用單因素和多因素方法分析發生圍手術期感染的危險因素。結果單因素χ2檢驗結果顯示,重復性使用氣管導管、重復性使用喉鏡鏡片、氣管導管通氣道、未使用過濾器、鈉石灰更換<1次/d、深靜脈動脈穿刺、合并糖尿病是全麻手術患者圍手術期發生感染的危險因素;多因素Logistic回歸分析OR值最大的三因素是氣管導管通氣道(OR=1.534、P=0.007)、灰更換<1次/d(OR=1.351、P=0.011)、重復使用氣管導管(OR=1.327、P=0.021)。結論全麻手術患者建立氣管導管通氣道、鈉石灰更換<1次/d、重復使用氣管導管等因素是誘發圍手術期感染的主要因素,應該有針對性的予以預防。

全麻手術;麻醉相關感染;危險因素;圍手術期

圍手術期感染是臨床上外科常見的并發癥,直接影響患者的治療效果和預后,常常導致醫療費用和死亡率的增加,也是醫療糾紛的隱患。圍手術期感染主要有呼吸道感染、切口感染、泌尿道感染、消化道感染以及血液感染等,其中以下呼吸道感染最多見[1],引起感染發生的原因有手術原因、創傷、麻醉方式、患者基礎身體狀況等,其中全身麻醉是導致圍手術期感染的重要因素。本研究中以我院近年來行全麻手術的患者為研究對象,分析了全身麻醉引發圍手術期感染的危險因素并針對性進行預防,現總結如下:

1 資料與方法

1.1 納入標準 所有納入患者有明確的手術指征、行全麻手術、手術過程成功完成的患者;病例組圍手術期感染的診斷參考衛生部《醫院感染診斷標準》。排除標準:肝腎功能不全的患者、合并免疫功能缺陷的患者、中途轉出或轉入的患者、臨床資料不完整的患者。本次研究獲得本院醫學倫理委員會批準后開始實施。

1.2 一般資料 本次研究共納入2013年1~12月在我院行全麻手術的640例患者,病例組60例,男性34例、女性26例,年齡18~62歲、平均(49.8±12.7)歲。對照組580例,男性355例、女性225例,年齡18~66歲、平均(52.7±13.8)歲。兩組患者的性別和年齡比較差異均統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 研究方法 查閱所有患者的病歷資料,對患者年齡、性別、體重、基礎疾病、麻醉方法、插管方式、氣管導管、鈉石灰更換、喉鏡鏡片、潮氣量大小、麻醉時間、深靜脈動脈穿刺等情況進行統計,并作相關性分析。

1.4 統計學方法 所有收集數據錄入Excel2003,在SPSS 17.0軟件中進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,計量資料采用兩樣本獨立t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,多因素分析采用Logistic回歸分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 單因素篩選結果 采用χ2檢驗對病歷資料中統計出的各種因素進行分析,結果顯示,重復性使用氣管導管、重復性使用喉鏡鏡片、氣管導管通氣道、未使用過濾器、鈉石灰更換<1次/d、深靜脈動脈穿刺、合并糖尿病是全麻手術患者圍手術期發生感染的危險因素,見表1。

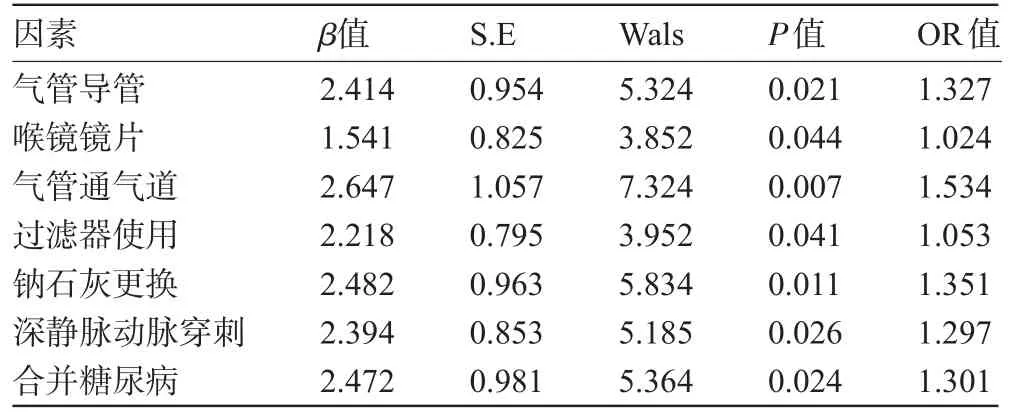

2.2 多因素分析結果 按照是否并發圍手術期感染作為因變量,是否復性使用氣管導管、是否重復性使用喉鏡鏡片、(面罩、喉罩)或氣管導管通氣道、是否使用過濾器、鈉石灰更換<1次/d或>1次/d、是否深靜脈動脈穿刺、是否合并糖尿病作為自變量進行Logistic回歸分析,采用向前條件篩選法,結果顯示,OR值最大的三因素是氣管導管通氣道、鈉石灰更換<1次/d、重復使用氣管導管,見表2。

表2 多因素分析結果

3 討論

麻醉相關感染是與麻醉方式、麻醉過程、所使用器具等相關的感染,隨著臨床手術量的增加、麻醉技術和設備的廣泛使用,與麻醉相關的感染的發生率逐漸升高,尤其是插管全身麻醉是導致術后肺部感染的重要因素。全身麻醉容易導致下呼吸道感染的原因:實施全麻過程中需要使用氣管插管、麻醉氣體過濾器、吸氧面具等設備與人體的呼吸道相通,容易引起細菌繁殖入侵患者的呼吸道但是感染[2]。

3.1 感染與氣管插管 本研究中顯示重復性使用氣管導管的患者圍手術期感染的發生率明顯高于非重復性插管的患者,全麻過程中使用重復性氣管插管是圍手術期感染的危險因素,在氣管插管過程中,呼吸道黏膜受到損傷,刺激呼吸道分泌物的分泌,過多的呼吸道分泌為病原微生物的提供生長繁殖的環境[3];插管時口咽部的細菌沿呼吸導管進入下呼吸道引起感染;插管后鼻腔、口腔的黏膜干燥,纖毛、黏液等對細菌的粘附和清除能力喪失[4];重復性使用氣管導管可能存在滅菌不徹底導致醫源性感染。而且由本研究顯示使用一次性導管的術后感染的發生率明顯低于重復性使用氣管導管的患者,因此在全麻手術過程中,使用一次性導管、加強對麻醉設備的滅菌工作是預防圍手術期感染的重要手段。

3.2 感染與糖尿病 本研究顯示合并有糖尿病的患者全麻手術后發生感染的幾率高于非糖尿病患者,主要要是因為糖尿病患者血糖長期處于較高的水平,導致體內一系列生化代謝紊亂及機體免疫功能低下,中和化學毒素的能力、吞噬功能、細胞內殺菌作用、白細胞趨化等功能均受到影響,對抗病原生物侵襲的能力下降,患者住院時間長、恢復能力差[5];而且本身高血糖環境有利于細菌滋生[6]。因此對于合并糖尿病的患者應首先加強對原發病的治療,使患者血糖處于正常水平,使減少感染的重要措施。

3.3 深靜脈穿刺與感染 本研究結果顯示深靜脈全麻的患者的概率發生比較高,原因是留置深靜脈置管破壞了正常的皮膚黏膜屏障,使表皮葡萄球菌等皮膚正常菌群侵入,有利于病菌附著、定植,而且在頸內靜脈、股靜脈、鎖骨下靜脈穿刺頻繁的通過三通給藥、測壓也增加了導管污染的機會,如果患者伴有嚴重的基礎性疾病,免疫功能低下,其他部位的細菌、真菌感染也可以促進感染的發生[7]。其中股靜脈穿刺引起感染的危險顯著高于其他部位,可能是腹股溝部位皮膚的特性導致穿刺點密閉性較差,股靜脈血流慢,紅細胞、血小板易發生聚集,導致細菌滋生[8]。因此深靜脈動脈穿刺是導致全麻手術感染的危險因素,在進行深靜脈穿刺時要擴大消毒范圍,嚴格無菌操作,穿刺成功后將導管固定牢靠,避免皮膚細菌沿導管進入血液循環;加強導管周圍的消毒,減少感染的機會。

3.4 鈉石灰更換與感染 鈉石灰是禁閉循環全身麻醉不可缺少的CO2吸收劑[9];鈉石灰具有一定的使用失效,如果鈉石灰更換的時間間隔比較長,可能會導致鈉石灰失效,從而導致CO2蓄積,有利于細菌的滋生[10]。本研究顯示鈉石灰更換<1次/d容易導致全麻患者圍手術期感染,因此在實施全麻的患者加強鈉石灰的更換,避免CO2聚集,是有效預防感染的手段。

綜上所述,是否使用氣管導管、重復性使用導管、喉鏡片、鈉石灰更換<1次/d、合并糖尿病、深靜脈穿刺等是全麻患者圍手術期感染的危險因素,因此針對感染的相關危險因素采取針對性的措施,對降低圍手術期感染的發生率、提高患者治療的有效率具有重要意義。

[1]李 宇,吳柳青,黃日勝.老年患者全身麻醉腹部手術后并發肺部感染的臨床研究[J].中華醫院感染學雜志,2011,21(12):2469-2470.

[2]楊靈君,張 濤,狄華君,等.老年患者全身麻醉氣管插管后下呼吸道感染病原菌及相關因素分析[J].中華醫院感染學雜志,2013, 23(10):2334-2336.

[3]于 雅,袁清連.全麻氣管插管腹部手術患者肺部感染的預見性護理[J].中華現代護理雜志,2013,19(16):1912-1914.

[4]梁 雁.呼吸機相關性肺炎預防及護理研究進展[J].齊齊哈爾醫學院學報,2013,34(12):1809-1811.

[5]王麗君,顧連兵,蔣大明,等.食管癌患者術后肺部感染圍手術期的影響因素分析[J].中華醫學雜志,2012,92(19):1310-1313.

[6]吳愛國,汪冰霞,朱振宏,等.關節置換術后深部感染的相關因素分析[J].成都醫學院學報,2014,9(2):198-200.

[7]張少勇,王 迎.深靜脈穿刺留管時間與感染的相關性[J].中國老年學雜志,2012,32(19):4291-4292.

[8]李彥明.呼吸道感染與麻醉的相關性臨床研究[J].河北醫學, 2012,18(12):1687-1689.

[9]顧靖華,方以群,袁恒榮,等.氫氧化鋰吸收劑用于清除閉式/半閉式潛水呼吸器二氧化碳的實驗研究[J].中華航海醫學與高氣壓醫學雜志,2011,18(2):102-104.

[10]陳鋒衛.全麻手術患者圍術期感染與麻醉相關因素的回歸分析與預防措施[J].中華醫院感染學雜志,2013,23(4):843-845.

R614.2

B

1003—6350(2015)14—2125—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.14.0765

2015-01-14)

海南省衛生廳科學研究課題(編號:瓊衛 20121PT-05)

高 策。E-mail:gaoce1976@126.com