微創鋼板內固定術治療跟骨骨折臨床觀察

張 偉,于曉潔,趙敬凱,徐亞飛,劉東海

(廊坊市人民醫院手外科1、皮膚科2,河北 廊坊 065000)

微創鋼板內固定術治療跟骨骨折臨床觀察

張 偉1,于曉潔1,趙敬凱1,徐亞飛1,劉東海2

(廊坊市人民醫院手外科1、皮膚科2,河北 廊坊 065000)

目的 探討微創鋼板內固定術治療跟骨骨折患者的臨床療效及安全性。方法將我院2010年2月至2014年6月收治的74例跟骨骨折患者按照隨機分層分組法分為觀察組39例和對照組35例,對照組采用克氏針內固定術治療,觀察組采用微創鋼板內固定術治療,觀察兩組患者的手術治療效果、切口愈合情況及并發癥發生率,術后隨訪6個月,觀察兩組踝關節和后足活動度及功能評分。結果觀察組患者術后的跟骨長度、寬度、高度、Bohler角、Gissane角及切口甲級愈合率均優于對照組,兩組比較差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組手術優良率為92.3%(36/39),明顯高于對照組的77.1%(27/35),兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),但兩組患者術后的并發癥發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。隨訪6個月,觀察組踝關節和足活動度、AOFAS功能評分均優于對照組,兩組比較差異均有統計學意義(P<0.05)。結論微創鋼板內固定術能顯著提高跟骨骨折患者的手術治療效果,促進術后患者踝關節和后足功能恢復,值得臨床上推廣應用。

微創內固定術;克氏針內固定術;跟骨骨折;臨床效果

跟骨骨折是跗骨骨折中發生率最高的骨折,常見的骨折類型有縱行骨折、結節水平骨折、跟骨前端骨折及載距突骨折等,跟骨為松質骨,血循供應比較豐富,骨折后復位不良或骨折線進入關節面,會誘發創傷性關節炎、跟骨負重疼痛等后遺癥,因此選擇合適的手術治療方式,對于準確復位、恢復跟骨解剖關系具有重要意義[1]。當前,跟骨骨折主要治療方式有閉合復位外固定術及切口復位內固定術,閉合復位外固定術相比切開復位內固定術具有創傷小的優點,而且可保證跟骨關節囊的完整性,但外固定術骨折復位準確率差,難以有效恢復解剖關系,留下創傷性關節炎等后遺癥的機率更高,因此臨床治療跟骨骨折多選用切開復位內固定術。本文通過比較兩種不同術式的臨床效果及安全性,探討微創內固定術在跟骨骨折治療中的臨床應用價值,現將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2010年2月至2014年6月我院收治的跟骨骨折患者74例,男性41例,女性33例,年齡22~51歲,參考Sanders分型標準,所有患者均為SandersⅢ、Ⅳ型,受傷至入院接受治療時間均小于24 h,入院后進行CT掃描檢查,詳細掌握患者跟骨關節面完整情況,抬高患肢進行脫水治療,待患處腫脹明顯減輕后擇期手術。經我院倫理委員會批準,按照患者年齡、性別、Sanders分型、骨折原因等將74例患者分層,每層隨機分為兩組,然后合并為觀察組和對照組,兩組患者均自愿參加本研究,并簽署知情同意書,均能積極配合治療和隨訪。觀察組39例,男性22例,女性17例;平均年齡(41.5±2.2)歲;受傷至入院接受治療時間為3~19 h,平均(11.4±2.5)h;受傷原因中高空墜落17例,意外交通傷10例,暴力擊打3例,摔傷7例,其他2例;受傷位于左側跟骨者20例,右側者16例,雙側者3例,共計42足;SandersⅢ型21例,Ⅳ型18例;跟骨側位X線片測量角Bohler角為(6.5±2.4)°,Gissane角為(102.3±7.1)°;合并其他類型骨折6例,大出血3例,顱腦損傷2例。對照組35例,男性19例,女性16例;平均年齡(38.7±2.5)歲;受傷至入院接受治療時間2~17 h,平均(10.5±2.2)h;受傷原因中高空墜落14例,意外交通傷8例,暴力擊打2例,摔傷8例,其他3例;受傷位于左側跟骨者18例,右側者15例,雙側者2例,共計37足;SandersⅢ型20例,Ⅳ型15例;跟骨側位X線片測量角Bohler角為(6.4±2.7)°,Gissane角為(103.5±8.2)°;合并其他類型骨折4例,大出血2例。兩組患者的基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 兩組患者入院后均采用石高棉固定,并應用高彈力繃帶包扎,將患肢抬至高于心臟平面,并給予冰敷和消腫藥物,待患處腫脹消失且皮紋出現后方可進行手術,術前進行側位、軸位X線片檢查,進行CT掃描進行三維重建,對骨折損傷情況進行評價和特征分析[2]。兩組患者術前均取平臥位,麻醉采用硬脊膜外麻醉,于患肢外踝尖下方跟距關節處作L型切口,按照順序先切口皮膚,緩慢鈍性分離皮下組織、肌肉等。在充分暴露骨折的前提下避免損傷腓骨肌腱及足部神經,在有效調整Bohler角和Gissane角的同時,手法復位骨折和解剖關系,在C形臂輔助下觀察骨折部位復位情況。觀察組先給予克氏針進行內固定,根據跟骨三維掃描結果塑性和修整解剖鋼板,將塑性好的鋼板置于跟骨外側,采用內固定螺絲固定,放置引流管后關閉手術切口[3];對照組治療采用克氏針內固定法,手術體位、麻醉方式、切口部位及切口類型同觀察組,調整Bohler角和Gissane角后手法復位骨折和解剖關系,在C形臂輔助下觀察骨折部位復位情況,采用克氏針進行內固定。兩組患者術后均給予抗生素預防感染,保持病房安全、舒適的環境,密切觀察切口愈合情況,及時換藥,術后4 d左右拔除引流管[4]。

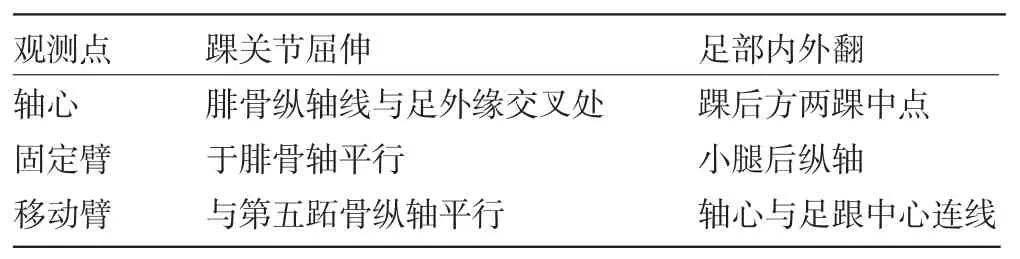

1.3 觀察指標及療效判斷 術后8周,采用X線片測量兩組患者手術前后跟骨的長度、寬度、高度、Bohler角、Gissane角及切口愈合情況,其中切口甲級愈合即指切口愈合良好,無紅腫、硬結、滲液、化膿等感染癥狀,切口處皮膚顏色正常,指壓無痛或疼痛輕微[5];采用Maryland足功能量表對手術效果優良率進行評價,該量表總分為100分,共分為疼痛、功能、外觀和活動度四個維度,每個維度評分分別為45分、40分、10分和5分,其中功能指標包括步態、行走距離、穩定性、支撐工具、跛行、穿鞋及上樓梯等,Maryland評分在90~100分表示手術治療優,評分在75~89分表示良,評分在50~74分表示中,評分小于50分表示差,比較兩組手術治療的優良率[6]。術后隨訪6個月,觀測兩組患者踝關節和足部活動度,活動度具體檢測方法見表1。采用美國足與踝關節協會(AOFAS)制定的踝與后足功能評分標準,對兩組患者術后功能進行評價,AOFAS功能評分量表分為功能和對線兩部分,得分越高說明患者術后踝關節和足功能恢復越好。

表1 踝關節和足活動度測量方法

1.4 統計學方法 將兩組患者的臨床資料建立數據庫,采用醫學統計學軟件SPSS17.0對數據庫進行統計分析,計數資料比較采用χ2檢驗,計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

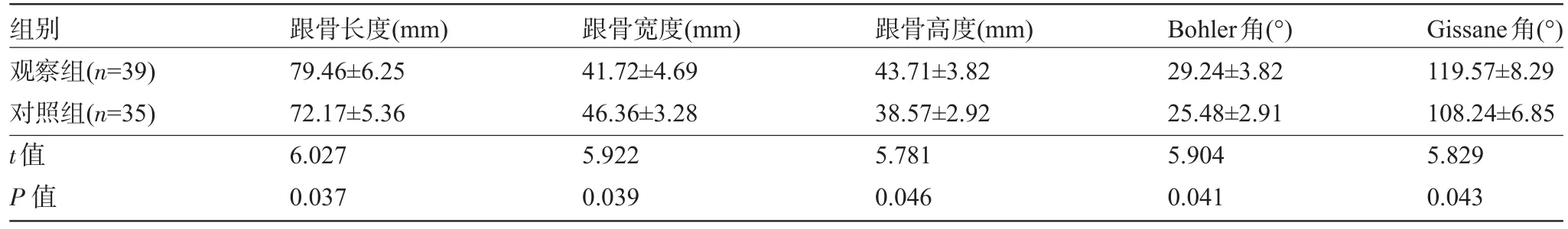

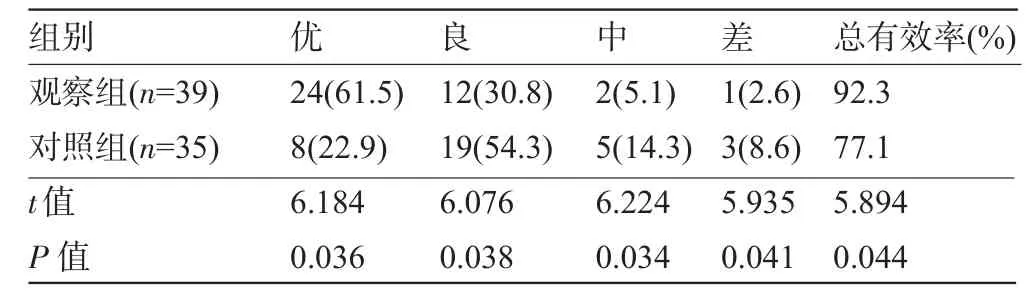

2.1 兩組患者的手術治療效果比較 術后8周,觀察組跟骨長度、寬度、高度、Bohler角及Gissane角均優于對照組,兩組比較差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。觀察組手術優良率為92.3%,切口甲級愈合率為94.9%(37/39),對照組手術優良率為77.1% (27/35),切口甲級愈合率為82.9%(29/35),兩組差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 兩組患者的臨床癥狀改善情況比較(±s)

表2 兩組患者的臨床癥狀改善情況比較(±s)

組別觀察組(n=39)對照組(n=35)t值P值跟骨長度(mm) 79.46±6.25 72.17±5.36 6.027 0.037跟骨寬度(mm) 41.72±4.69 46.36±3.28 5.922 0.039跟骨高度(mm) 43.71±3.82 38.57±2.92 5.781 0.046 Bohler角(°) 29.24±3.82 25.48±2.91 5.904 0.041 Gissane角(°) 119.57±8.29 108.24±6.85 5.829 0.043

表3 兩組手術治療效果比較[例(%)]

2.2 兩組患者術后并發癥發生率比較 觀察組足跟疼痛1例,距下關節僵硬1例,切口淺表紅腫1例,并發癥發生率為7.7%(3/39);對照組骨折復位不佳1例,足跟疼痛2例,并發癥發生率為8.6%(3/35),兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

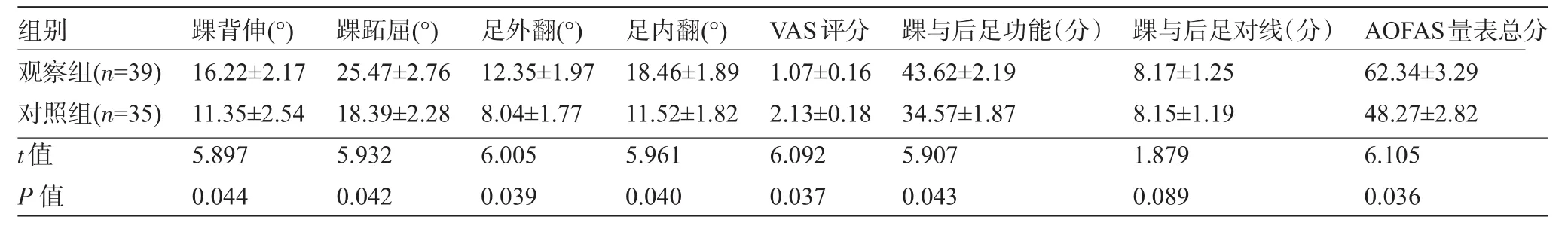

2.3 兩組患者的隨訪結果比較 隨訪6個月,觀察組患者踝關節和足活動度、AOFAS功能評分均優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組臨床癥狀改善情況比較(±s)

表4 兩組臨床癥狀改善情況比較(±s)

組別觀察組(n=39)對照組(n=35)t值P值踝背伸(°) 16.22±2.17 11.35±2.54 5.897 0.044踝跖屈(°) 25.47±2.76 18.39±2.28 5.932 0.042足外翻(°) 12.35±1.97 8.04±1.77 6.005 0.039足內翻(°) 18.46±1.89 11.52±1.82 5.961 0.040 VAS評分1.07±0.16 2.13±0.18 6.092 0.037踝與后足功能(分)43.62±2.19 34.57±1.87 5.907 0.043踝與后足對線(分)8.17±1.25 8.15±1.19 1.879 0.089 AOFAS量表總分62.34±3.29 48.27±2.82 6.105 0.036

3 討 論

跟骨是由薄層骨皮質包裹松質骨的不規則長方形結構,特殊的解剖結構會使骨折部位向外側膨出,膨出部位會壓迫和摩擦腓骨長短肌腱鞘,臨床表現為足跟疼痛、無法直立行走及局部腫脹等癥狀。根據骨折Sanders分型可分別采用保守治療、外固定術及內固定術[7],但無論何種治療方法,均要滿足復位準確、恢復正常解剖關系及固定牢固三個基本原則[8]。骨折復位是否準確、解剖關系是否恢復正常,主要根據跟骨整體外形、長、寬、高、Bohler角及Gissane角進行評價。Charles等[9]研究顯示,跟骨骨折患者手術治療后跟骨長度、寬度、高度、Bohler角及Gissane角均顯著改善,術后足踝Maryland評分也明顯增加。除上述評價指標外,手術治療效果與手術方式、內固定方式及固定牢靠程度均有顯著相關性,固定牢靠不僅有利于促進骨折愈合,而且可防止術后骨折部位再次位移和高度丟失,從而減少術后疼痛,降低并發癥發生率,對于促進術后功能恢復也具有重要價值。常見的固定方式中鋼板內固定性能可靠、固定效果好[10],臨床中應用最為廣泛,本文將微創鋼板內固定術及克氏針內固定術應用于臨床治療中,以探尋兩種不同內固定術的臨床治療價值。

本文研究顯示,采用微創鋼板內固定術的觀察組患者術后跟骨長度、寬度、高度、Bohler角及Gissane角的恢復情況更優,此結果提示,微創鋼板內固定術的復位更加準確,踝關節解剖關系基本恢復正常,觀察組手術治療優良率明顯高于對照組,而兩組并發癥發生率差異無統計學意義。隨訪6個月,觀察組術后踝關節、足活動度及功能恢復也更優,由此說明,微創鋼板內固定術不僅復位準確、骨折愈合良好,而且能重建跟骨高度、防止跟骨高度再次丟失,能很好的解決骨折后關節面凹凸不平對解剖關系恢復的影響,良好的固定效果能有效減輕踝關節旋轉和軸向應力作用,確保踝關節更好適應生物力學,減少正常運動對骨膜和骨質結構的損傷,從而促進患者康復和踝關節功能恢復[11]。克氏針內固定術雖具有創傷小、手術時間短等優點,但復位準確性差、關節解剖結構重建效果差,上述缺點在復雜的SandersⅢ和Ⅳ型跟骨骨折中表現的更加明顯,這也是本文觀察組患者手術治療效果和隨訪結果均優于對照組的根本原因。

綜上所述,微創鋼板內固定術能顯著提高跟骨骨折患者的手術治療效果,促進術后患者踝關節和后足功能恢復,值得臨床上推廣應用。

[1]張偉峰,李云峰.跟骨鋼板治療跟骨骨折的臨床療效[J].江蘇醫藥,2014,40(11):1336-1337.

[2]Marck N,Krzysztof P.Triple arthrodesis of the foot after cal-cancal fractures.twelve patients treated using K wires stabilization[J]. FootAnkle Surgery,2011,17(3):128-130.

[3]于 濤,楊云峰,俞光榮.微創技術在治療跟骨骨折中的應用進展[J].中國修復重建外科雜志,2013,27(2):236-239.

[4]李 偉,張克民,陳雪梅,等.微創小切口鈦板內固定治療跟骨骨折[J].中華損傷與修復雜志,2012,7(5):506-511.

[5]王海紅,宋曉騫,王立莊,等.改良微創小切口鋼板內固定治療跟骨骨折[J].實用骨科雜志,2013,19(2):180-183.

[6]胡東山,羅逸林.內固定治療跟骨骨折68例療效觀察[J].中國老年學雜志,2013,33(18):4588-4589.

[7]王志曉.切開復位與手法復位治療跟骨骨折的體會[J].海南醫學, 2011,22(10):99-100.

[8]張福聰,王佳斌,陳善堂,等.跟骨骨折手術方式的選擇及應用體會[J].海南醫學,2010,21(17):70-71.

[9]Charles G,Kissel Zeeshan S,Husain James M.Early clinical and radiographic outcomes after treatment of displaced intra-articular cal-caneal fractures using delta-frame external fixator construct[J]. FootAnkle Surg,2011,50:135-140.

[10]朱學敏,唐三元.跟骨骨折復位質量與療效評價分析[J].中國矯形外科雜志,2014,22(6):524-527.

[11]鄧長華,吳新寶.微創鋼板內固定術治療跟骨骨折患者的臨床觀察[J].重慶醫學,2013,12(27):3287-3289.

R683.42

B

1003—6350(2015)14—2131—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.14.0768

2015-01-01)

廊坊市科學技術研究與發展計劃項目(編號:2014013127)

張 偉。E-mail:83149576@qq.com