麻疹和川崎病患兒的臨床特點及誤診分析

林 菁,朱煒春,胡 丹,譚麗麗,王周菊

(廣州市第八人民醫(yī)院兒科,廣東 廣州 510440)

麻疹和川崎病患兒的臨床特點及誤診分析

林 菁,朱煒春,胡 丹,譚麗麗,王周菊

(廣州市第八人民醫(yī)院兒科,廣東 廣州 510440)

目的 探討麻疹和川崎病患兒的臨床特點,分析其誤診原因。方法回顧分析我院2012年1月至2014年10月期間收治的515例疑似麻疹患兒的臨床診治資料。結(jié)果515例疑似麻疹患兒中482例最終確診為麻疹,33例誤診,占6.41%(33/515),其中12例為川崎病,21例為麻疹合并川崎病。482例麻疹患兒IgM抗體均呈陽性,血常規(guī)檢查顯示120例白細胞低于4×109/L,占24.90%(120/482),肝功能檢查157例AST升高,占32.57% (157/482),腎功能無異常。12例川崎病患兒中10例外周白細胞升高,占83.33%(10/12),9例C反應(yīng)蛋白升高,占75.00%(9/12),9例血小板計數(shù)升高,占75.00%(9/12),5例肺紋理增粗,占41.67%(5/12),心臟彩超顯示2例冠狀動脈擴張,占16.67%(2/12)。21例川崎病合并麻疹患兒IgM抗體均呈陽性,均伴隨C反應(yīng)蛋白升高,血常規(guī)檢查18例中性粒細胞升高,占85.71%(18/21),18例血小板計數(shù)升高,占85.71%(18/21);影像學(xué)檢查顯示7例肺紋理增粗,占33.33%(7/21),心臟彩超顯示6例冠狀動脈擴張,占28.57%(6/21)。結(jié)論川崎病和麻疹患兒臨床體征均相似,易出現(xiàn)誤診。臨床應(yīng)加強對實驗室檢查指標(biāo)、心臟彩超、胸部X線、臨床體征的綜合分析,提高疾病確診率。

麻疹;川崎病;臨床特點;誤診

麻疹是由麻疹病毒誘發(fā)的急性出疹性傳染病,具有傳染性強的特點。近年來隨著麻疹疫苗的接種的廣泛使用,其發(fā)病率大幅下降。但受到接種失敗、接觸麻疹患兒等因素的影響,我市仍存在散發(fā)病例。麻疹患兒發(fā)病期間,臨床癥狀主要表現(xiàn)為發(fā)熱、皮膚有紅色斑丘疹、上呼吸道炎癥等。有研究表明,川崎病臨床體征與麻疹癥狀相似,易增加疾病診斷難度[1]。有學(xué)者指出,川崎病與麻疹臨床癥狀均可表現(xiàn)為皮疹,但兩者治療方式及預(yù)后存在明顯差異,若未進行有效治療,可能影響患兒的預(yù)后和生存質(zhì)量。本文主要分析了麻疹和川崎病的臨床特點、誤診原因及鑒別診斷的方式,以提高疾病確診率,現(xiàn)報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2012年1月至2014年10月收治的515例疑似麻疹患兒作為研究對象,其中男性284例,女性231例,年齡6個月~11歲,平均(4.29±1.17)歲。202例有疫苗免疫史,313例無疫苗接種史。482例最終確診為麻疹,33例誤診,誤診患者中麻疹合并川崎病21例,川崎病12例。

1.2 診斷標(biāo)準

1.2.1 麻疹診斷標(biāo)準 參照《諸福棠實用兒科學(xué)》[2]:(1)與麻疹患兒有接觸史;(2)發(fā)熱及上呼吸道卡他癥狀;(3)全身皮膚見紅色斑丘疹;皮疹自面部擴展至全身,3~5 d內(nèi)波及全身;(4)發(fā)病2~3 d內(nèi)口腔內(nèi)有麻疹黏膜斑;(5)急性期麻疹抗體lgG抗體呈陰性,恢復(fù)期轉(zhuǎn)為陽性;(6)鼻咽標(biāo)本或尿液標(biāo)本中含麻疹病毒;(7)6周內(nèi)未接種麻疹疫苗但血清內(nèi)有麻疹lgM抗體。具備(1)(2)(3)為疑似病例,同時具有(4)(5)(6)中任一項可診斷為麻疹。

1.2.2 川崎病診斷標(biāo)準 參照川崎病專題討論會紀要[3]:(1)發(fā)熱時間≥5 d;(2)雙眼結(jié)膜均呈充血狀;(3)皮膚上可見密集性紅斑、皮疹;(5)口唇呈絳紅色、龜裂,楊梅舌,口腔內(nèi)呈彌漫性充血狀;(6)頸部有明顯單側(cè)淋巴結(jié)腫脹(非化膿性),直徑≥1.5 cm;(7)急性期手掌、足底端呈潮紅、硬腫樣,恢復(fù)期趾端甲床可見處膜樣蛻皮。符合上述5種及以上征象可診斷為川崎病。

1.3 臨床診斷 分析515例患兒的臨床特點;行空腹靜脈采血2 ml,行血常規(guī)、肝腎功能等檢查;行心臟彩超、X線胸片等輔助檢查。

1.4 治療 515例患兒初診為麻疹后均予利巴韋林針劑治療,218例加用喜炎平注射液治療;合并發(fā)熱者取退熱藥物治療;合并喉炎或下呼吸道感染者,遵醫(yī)囑行霧化吸入治療。

1.5 觀察指標(biāo) (1)分析515例患兒治療轉(zhuǎn)歸;(2)觀察川崎病、麻疹合并川崎病的臨床特點;(3)記錄麻疹、川崎病、麻疹合并川崎病患兒年齡、發(fā)病時間;(4)觀察麻疹、川崎病、麻疹合并川崎病患兒實驗室指標(biāo)。

2 結(jié)果

2.1 治療轉(zhuǎn)歸 515例患兒經(jīng)對癥治療后,其中482例癥狀好轉(zhuǎn),確診為麻疹,均痊愈出院,無一例留院觀察,隨訪1~3個月,無一例癥狀復(fù)發(fā);33例患兒經(jīng)治療后癥狀未得到有效控制,經(jīng)再次實驗室檢查發(fā)現(xiàn)12例為川崎病,另21例為麻疹合并川崎病。

2.2 臨床癥狀

2.2.1 麻疹臨床癥狀 482例均表現(xiàn)為不同程度皮疹、發(fā)熱、眼結(jié)膜充血、紅色斑丘疹等,457例食欲下降,占94.81%(457/482);304例口腔柯氏斑,占63.07%(304/482);361例體溫高于39℃,占74.90% (361/482);459例精神不振,占95.23%(459/482);192例肺部濕啰音,占39.83%(192/482);128例恢復(fù)期可見糠麩樣脫屑,占26.56%(128/482)。

2.2.2 川崎病臨床癥狀 12例川崎病患兒均表現(xiàn)全身紅色斑疹或水腫性紅斑、發(fā)熱癥狀;10例患兒體溫高于39℃,占83.33%(10/12);10例口唇呈絳紅、皸裂狀,占83.33%(10/12);11例眼結(jié)膜充血,占91.67%(11/12);5例川崎病急性期出現(xiàn)手足腫硬癥狀,占41.67%(5/12);8例合并咳嗽,占66.67%(8/12);6例頸部淋巴結(jié)增大,占50.00%(6/12)。

2.2.3 麻疹合并川崎病臨床癥狀 21例麻疹合并川崎病入院時均伴隨發(fā)熱、眼角膜產(chǎn)充血、咽喉充血、皮膚上出現(xiàn)密集斑丘疹、淋巴結(jié)腫大;18例體溫高于39℃,占85.71%(18/21);20例楊梅舌,占95.24% (20/21);17例口腔柯氏斑,占80.95%(17/21);19例手足腫硬,占90.48%(19/21)。

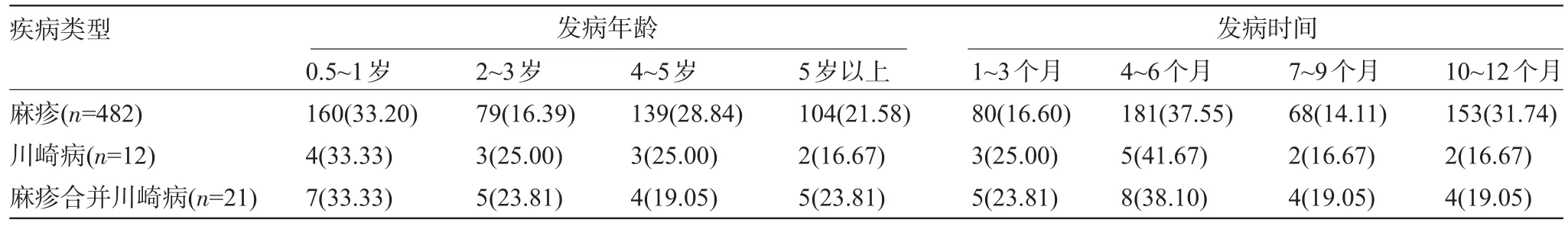

2.3 發(fā)病年齡及發(fā)病時間 麻疹、川崎病及麻疹合并川崎病均以0.5~1歲患兒的發(fā)病率最高,均可四季發(fā)病,見表1。

表1 三組發(fā)病年齡及發(fā)病時間比較[例(%)]

2.4 實驗室檢查

2.4.1 麻疹 麻疹抗體lgM檢查均呈陽性;120例白細胞低于4×109/L,占24.90%(120/482),其余未見異常;肝功能檢查顯示157例AST升高,占32.57% (157/482),腎功能檢測未見異常。

2.4.2 川崎病 10例外周白細胞升高,占83.33% (10/12);9例血小板計數(shù)升高,占75.00%(9/12);6例血沉增快,占50%(6/12);9例C反應(yīng)蛋白升高,占75.00%(9/12)。X線胸片檢查,5例肺紋理增粗,占41.67%(5/12);心臟彩超顯示2例冠狀動脈擴張,占16.67%(2/12)。

2.4.3 麻疹合并川崎病 麻疹抗體lgM檢查呈陽性,肝、腎功能正常。21例患兒均伴隨C反應(yīng)蛋白升高;18例中性粒細胞升高,占85.71%(18/21);18例血小板計數(shù)升高,占85.71%(18/21)。X線胸片檢查結(jié)果顯示,7例肺紋理增粗,占33.33%(7/21);心臟彩超顯示6例冠狀動脈擴張,占28.57%(6/21)。

3 討論

麻疹是由麻疹病毒誘發(fā)的急性發(fā)疹性呼吸道傳染疾病,傳染性較強,發(fā)病期間會伴隨發(fā)熱、皮膚丘疹、結(jié)膜充血等癥狀。近年來,隨著麻疹減毒活疫苗接種范圍的擴大,大面積發(fā)病較為少見。川崎病由1967年日本川崎富首次提出,是由急性全身中小動脈炎誘發(fā)的疾病,5歲以下兒童發(fā)病率較高。發(fā)病期臨床癥狀以發(fā)熱、口腔黏膜充血、手足紅斑、皮疹等為主,與麻疹較為相似。有研究表明,雖然麻疹和川崎病臨床癥狀較為相似,但兩種疾病的治療方案存在明顯差異,若治療不當(dāng),可能影響預(yù)后生存質(zhì)量[3-4]。

本研究中482例麻疹患兒例均伴隨不同程度皮疹、發(fā)熱、眼結(jié)膜充血、紅色斑丘疹等癥狀。12例川崎病患兒表現(xiàn)為全身紅色斑疹或水腫性紅斑、發(fā)熱癥狀,10例體溫高于39℃,占83.33%;11例眼結(jié)膜充血,占91.67%。可見,麻疹和川崎病均表現(xiàn)為發(fā)熱、眼球結(jié)膜充血,發(fā)病后紅斑、皮疹等出現(xiàn)時間較為相似,易出現(xiàn)誤診;麻疹屬于呼吸道傳染性疾病,但部分患兒有疫苗接種史,且無明確與麻疹患兒接觸史,易出現(xiàn)誤診;部分麻疹患兒發(fā)病類型為不典型麻疹,發(fā)病期間未出現(xiàn)口腔黏膜斑,皮疹消退后無色素沉著,可能誤診為川崎病[5];冠狀血管病變是川崎病常見的伴隨疾病,但癥狀出現(xiàn)較晚,且部分川崎病患兒無冠狀血管病變表現(xiàn),易誤診為麻疹;此外,出現(xiàn)發(fā)熱或明顯呼吸道反應(yīng)也可能誤診為呼吸道感染。川崎病患兒發(fā)病期間出現(xiàn)持續(xù)發(fā)熱癥狀,部分醫(yī)院可能在未明確病因的前提下予激素治療,發(fā)熱可能得到有效控制,掩蓋了疾病原本的癥狀[6]。有學(xué)者指出,對川崎病認識不足也是疾病誤診的重要原因之一。臨床工作中應(yīng)提高對不典型麻疹和不典型川崎病的認識,加強流行病學(xué)分析,并取血液標(biāo)標(biāo)本行病毒血清抗體檢驗,提高檢查準確率。在本研究中,入院后了解患兒的病史,記錄患兒出疹時間、癥狀發(fā)生順序、發(fā)病史等,兩組臨床體征均表現(xiàn)為結(jié)膜充血、發(fā)熱、紅疹等癥狀,麻疹患兒發(fā)病期會伴隨眼瞼紅腫、畏光,下眼瞼邊緣可見一條充血橫線[7],但川崎病無眼瞼無分泌物流出,可將此作為臨床診斷的麻疹的重要鑒別癥狀之一。予抗病毒治療后癥狀無明顯改善者,如:伴隨精神萎靡或疾病病因不明者,則提示患兒疑似患川崎病,可及時行心臟彩超觀察冠狀動脈擴張情況,可取丙種球蛋白行試驗性治療[8]。本組研究中482例麻疹患兒中有120例白細胞低于4×109/L,占24.70%,其余未見異常。12例川崎病患兒中10例外周白細胞在上升,占83.33%。有研究表明,麻疹為自限性疾病,發(fā)病期間白細胞無明顯變化;而川崎病的主要病理為全身血管炎,發(fā)病早期白細胞、血小板、C反應(yīng)蛋白均會呈明顯升高趨勢,可將此作為鑒別診斷川崎病和麻疹的輔助指標(biāo)[9]。大量研究結(jié)果顯示,因川崎病發(fā)病期可能出現(xiàn)冠狀動脈病變,可盡早對發(fā)病病因不明患兒行心臟彩超檢查,并結(jié)合臨床體征進行疾病確診[10]。

綜上所述,麻疹和川崎病四季均可發(fā)病,且臨床癥狀較為相似,臨床可加強對患兒病史、臨床癥狀、出疹時間,及時行心臟彩超及血小板、C反應(yīng)蛋白等實驗室檢查,必要時可予人免疫球蛋白等藥物行試驗性治療,降低誤診率。

[1]王 洪,何 燕.川崎病誤診為麻疹1例報告[J].西南國防醫(yī)藥, 2013,23(3):311.

[2]王玉文,蒙秉新.川崎病誤診2例[J].中國皮膚性病學(xué)雜志,2010, 24(3):283-284.

[3]梁翊常.皮膚黏膜淋巴結(jié)綜合征[M]//吳瑞萍,胡亞美,江載芳.諸福棠實用兒科學(xué).6版.北京:人民衛(wèi)生出版社,1996:687-694.

[4]《中華兒科雜志》編輯委員會,中華醫(yī)學(xué)會兒科學(xué)分會心血管學(xué)組,中華醫(yī)學(xué)會兒科學(xué)分會免疫學(xué)組.川崎病專題討論會紀要[J].中華兒科雜志,2007,45(11):826-830.

[5]Mirza SJ,Mohammed KO,Daslaib FO.Myocardial infarction in a young man due to coronary artery aneurysms after an undiagnosed Kawasaki disease[J].Journal of Emergency Medicine,2013,9(12): 159-160.

[6]于 揚,郭淑艷,任 虹,等.川崎病16例誤診分析[J].中國婦幼保健,2012,27(36):6067-6068.

[7]周雅娟,孫 璐,于憲一,等.成人川崎病1例報告[J].中南大學(xué)學(xué)報(醫(yī)學(xué)版),2012,37(4):431-432.

[8]Williams CL,Sathe NA,Krishnaswami S,et al.A systematic review of validated methods for identifying Kawasaki disease using administrative or claims data[J].Vaccine,2013,31(Suppl 10):k28-33.

[9]孫樹萍,龐興國,武麗霞,等.川崎病誤診12例分析[J].中國誤診學(xué)雜志,2010,10(10):2295.

[10]李翠衡.麻疹誤診為麻疹樣藥疹1例[J].中國醫(yī)藥導(dǎo)報,2010,7 (28):122-128.

R725.9

B

1003—6350(2015)14—2144—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.14.0773

2015-01-26)

林 菁。E-mail:gdlinez@163.com