水云間的千年鹽鎮

劉平

清晨迷霧中的哈爾施塔特湖。攝影/shan.shihan

車子在山中迷霧里行駛了幾個小時后,仙境般的哈爾施塔特湖撲面而來。

那時剛過正午,陽光猛烈地照在鏡面般的湖面上,反射開來,刺得我眼睛生疼。我拼命睜開眼,不愿錯失她的一分美貌。

哈爾施塔特湖,地處奧地利薩爾茨卡默古特地區,靜靜躺在崇山峻嶺中。哈爾施塔特鎮浮在湖邊,一面靠山,三面環水,面朝綠水,春暖花開。

汽車不能開進城,只能停在鎮外,然后換乘統一的小型巴士進城。小巴司機把我們往通向旅館的路口一放,沖我們擺擺手,就回去了。木頂白墻的旅店就在細長的石子路的盡頭,不算遠,但是一路向上。待到我們終于把三個箱子連拖帶拽地弄上去時,已是滿頭大汗雙臂顫抖了。

接待我們的是位上年紀的婦人,頭發已經花白,但是衣服卻仍鮮艷,小碎花襯衫,外罩粉紅色針織衣,再加上金邊小圓眼鏡片,若不是妝容不夠濃厚,活脫脫就是上世紀40年代的復古風。她帶著職業的禮貌,細致地一一介紹了退房時間、早餐時間、我們的房間、周邊景點,末了,把鑰匙交給我們,向房子頂層一指,示意我們自己上去。

我們只好抓起箱子,向上爬去。木質的樓梯在腳下發出吱吱呀呀的聲音。好在房子不算太高,頂層也就是三層。整個這層都是我們的,把箱子往樓梯口一扔,我就直接竄進房間,推窗通風,吹吹腦門上的汗。

窗子一推開,我的眼淚差點掉了下來。之前爬的石子路、木樓梯,還有酸痛的雙臂,仿佛都是為了這一刻的修行。

窗外正對著的,就是哈爾施塔特湖。湖的那邊,是郁郁蔥蔥連綿起伏的遠山。湖面靜謐,青山的倒影將小鎮緊緊包圍。小船在湖中劃過,來去無聲,只有水波輕輕蕩漾。湖的這邊,各式木屋錯落有致。我們的房子在半山上,是全鎮最高的旅店,向下看,屋頂一層層向下,直通水邊。

山水間不知從哪里飄來了噴香的糕點味道。街上看不到一輛車一個人。明媚的午后,我站在窗前不敢出聲,生怕驚動了山中的神仙。

哈爾施塔特非常小,從這頭到那頭,走路再慢也不過半個小時。鎮上房屋大多為木結構,大部分漆成鮮艷的顏色,只有少數保留著木頭的本色。不知道這里是不是有不成文的規定,每家每戶的窗臺幾乎都是一個小型的園藝展示臺。各種鮮花爭奇斗艷,紅的粉的紫的,一團團一簇簇,不少窗臺上還有“小瀑布”,綠色的藤蘿一瀉而下,幾乎掛滿整個墻壁。更厲害些的人家,雕刻了奇異的玩意兒,像小房子、小天使、船錨,擺在窗臺上,仿佛是座迷你花園。

哈爾施塔特的德語名字是Hallstatt。Hall在古凱爾特語里是“鹽”的意思,Hallstatt即“鹽城”,地名來源于附近山里的鹽礦。這里出產豐富的山鹽,早在7000多年前,人類就開始在這里開采鹽礦了。這座小鎮也成了世界上最古老的人類居住地之一。1846年小鎮附近發現了一個大型的史前墓穴,更證明了它在歷史上的重要地位。

到公元前8~4世紀,這里已經因鹽礦而得名,并進入了全盛時期,其獨有的哈爾施塔特文化也成為了中歐的主導文化。14世紀時,哈爾施塔特已經聚集成市。

1595年,這里有了專用的輸鹽管道。這是世界上最古老的輸鹽管道,據說是用13000棵大樹的樹干掏空做成的。通過這條管道,鎮上出產的鹽被運至40公里外的埃本塞。

直到19世紀,哈爾施塔特還是一個交通主要靠水的鎮子。外面的人要進來,要么從湖上坐船,要么只能走很窄的山道。1890年,山石鋪成的第一條馬路建成,“天塹”終于變通途。

鹽礦經歷了千年風雨,現在仍然在運作,古法制鹽也仍在很少量地采用著。不過,鹽業已經不是當地的經濟中心了。

坐軌道車,或徒步,都可以到達山上的鹽礦。不過,坐軌道車卻有別樣的感受。軌道只有一條,上下行共用。山上山下同時發車,眼瞅著兩車就要相撞,車上人大聲驚呼,但就在此時,兩車相錯,呼嘯著擦身而過。原來,軌道中部有一段是雙軌。軌道車的終點,在海拔838米的山上。

進洞前,我們都穿上了專門的工作服。洞內很陰森,寒氣逼人。用木架支撐的古老通道很低矮,每隔一段就會有一扇木門。木頭非常老舊,有的地方覆蓋著灰白的物質,硬硬的,講解人員說是鹽,如果愿意可以嘗嘗。我用指甲使勁摳了摳,弄下了一些白色渣渣,輕輕拿舌頭一舔,哎呀,原來不是我想象的很咸很咸的味道,卻是一種非常苦澀的感覺,像不小心喝到海水,盡管已經咽下,舌頭上卻還留著麻麻的感覺。

鹽坑深達幾百米,洞與洞之間靠滑梯相連。人跨坐在沒有扶手的木頭滑座上,一路向下,身子向后仰就減速,向前就加速。有的路段,滑梯底端還有顯示屏,顯示你滑下來的時速。游客們第一次乘坐都很緊張,幾乎個個都是半躺著下來的,可一站起來,就全都高呼“太棒啦!”到最后一段滑梯旅程時,大家都跟上了膛的炮彈似的,咚咚咚地沖了下來。

鹽是很好的防腐劑,鹽洞里的東西都保存得很久。有一段木梯,居然是公元前1300年左右建造的。

坐礦工小火車出來后,我們每人得到了一小瓶哈爾施塔特鹽礦出產的食鹽。倒出一粒嘗了下,完全沒有苦澀了,是家常食鹽的味道。幾千年的歷史,終于化作了熟悉的味道。

哈爾施塔特鎮很小,居民只有一千人左右。這里的人們,多從事旅游相關的工作,生活寧靜閑適。我們沿著湖邊散步,不知不覺地,走入了天主教堂外的墓園。

墓園面朝湖水,幾十座墓整齊地排成幾排。墓碑很別致,不是通常的石質方碑,多是木質尖頂碑和十字架。有一座墓,主人是個名叫Lorian的5歲小朋友,墓碑前躺著石雕的小熊、小烏龜和小刺猬,墓前開著粉紅色的花朵。

在哈爾施塔特鎮,因為湖與山之間的土地非常稀少,年長日久,墓地越來越擁擠。當地人就想出一個辦法:逝者下葬10年之后,將其遺骸取出來,經過特殊處理后,放入人骨堂。

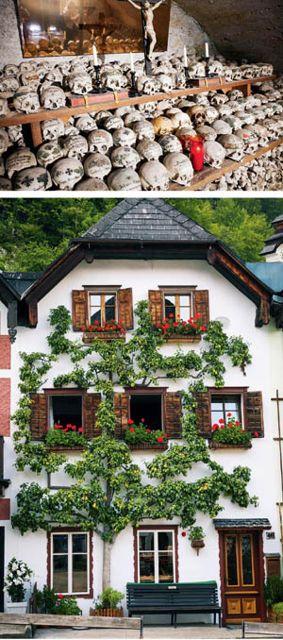

上圖:哈爾施塔特鎮圣米歇爾教堂內的人骨堂。圖/GETTY下圖:哈爾施塔特鎮上,當地民眾用修剪過里梨樹裝飾外墻。

天主教堂的一隅,就是著名的人骨堂。

人骨堂不大,面積也就二十來平方米,架子上整齊地擺放著600多顆頭骨。每顆頭骨上,寫著逝者的名字和去世時間。據說,逝者生前多會自己選好畫在頭骨上的圖案,大多數人會選橄欖枝、常青藤、樹葉或玫瑰之類的,各自代表著不同的寓意。從頭骨上的名字可以看出來,有些人是一家子。他們去世的時間相差多年,但是最后都在這里相聚了。

根據介紹,頭骨的下方就是同一個人的骸骨,但是我看架子下面的骨頭堆得像農家院里的柴堆一般,真的還能區分出嗎?

不過,雖然存放了幾百具遺骸,這里卻全然沒有陰森的感覺,相反,更像是一個能與靈魂對話的地方。想到他們生前一起生活在這世外桃源,死后又你中有我我中有你地纏繞幾百年,你甚至會覺得溫馨、感動。

看著堂內的基督像,我不禁問:神啊,他們是誰,而我又是誰?我們為何在此相遇?是他們經越百年時光在等我到來,還是我不遠萬里來赴這百年之約?我與這些頭骨,大眼對小眼,靈魂交匯,默默說一聲Hello,然后離去,繼續這條永遠不歸的路,隨后又不知是多少年。