誰在失業

楊天

楊浦區就業促進中心舉辦就業訓練工廠

2015年春節后,24歲的盛炯再次踏上找工作的“新征程”。從職校畢業后的6年時間里,他已經做過至少7份工作。從工人、客服甚至保安,時間最長的一份工作也沒超過10個月。

盛炯的遭遇只是上海青年失業人群的一個縮影。

隨著就業形勢的變化,大齡失業人員就業矛盾趨緩,青年就業矛盾不斷凸顯,正日益成為上海乃至全國未就業人員呈現出的“新常態”。2015年,上海計劃將“減少長期失業青年人數”納入市政府實事項目,青年就業也將成為各級政府關注的工作焦點。

為何如此多的青年會失業?在求職路上,他們需要得到怎樣的幫助?

復旦大學人口與發展政策研究中心和上海市楊浦區人力資源與社會保障局,從2013年到2014年,連續兩年共同開展了“楊浦區青年未就業人口發展跟蹤調查狀況及其應對策略研究”。

2013年,課題組以楊浦區18~35周歲的未就業青年的基礎登記資料為基礎進行了抽樣調查;2014年又對其中的243名選擇“正在求職、培訓”的青年群體進行跟蹤,并從新增未就業人員的基礎登記資料中隨機抽取135名青年失業人口補充入樣本。然后課題組采取計算機輔助面訪的形式進行了深度調研,共發放問卷378份,實際回收有效問卷294份。

這份獨家提供給《瞭望東方周刊》的調查報告(以下簡稱報告),聚焦了楊浦區不同青年未就業群體的就業現狀及原因分析,并就現有就業援助工作體系提出了意見和建議。

學歷是就業的重要砝碼

此次受訪群體的年齡區間為18?37歲,且主要集中在23~30歲。他們的受教育水平整體偏低,集中在大專和三校(中專、職校、技校)生兩類學歷。其中大專生比例最高,為39.1%;三校生比例其次,占總數的32.7%。

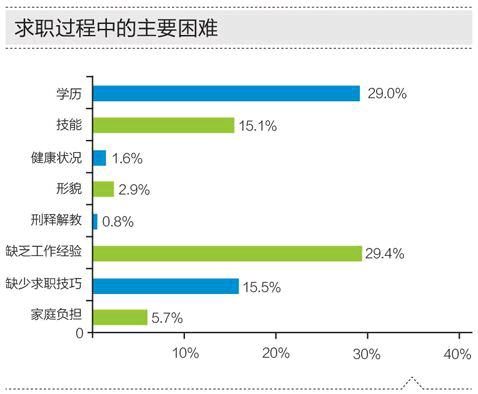

調查結果顯示,有約30%的受訪者認為,學歷原因是他們在求職過程中遇到的最大困難之一,另一個困難是缺乏工作經驗。

“我們的報告中將受教育水平分成‘高中及以下,‘大專,‘本科及以上三檔。其中,擁有本科及以上學歷的受訪群體有勞動收入的概率最高,大專學歷其次,高中及以下學歷的受訪群體有勞動收入的比例最低。學歷仍然是就業的重要砝碼。”課題組副組長劉惠芬對《瞭望東方周刊》說。

根據第六次人口普查的數據,2010年上海市19~26歲組的戶籍人口中,大學本科及以上學歷的比例為44.5%,而受訪群體中獲得高等學歷的比例僅為13.9%。

劉惠芬分析,自高校擴招以后,社會對高校文憑的認可度越來越低,大學文憑不再是“鐵飯碗”。但另一方面,大量的高學歷求職者進入人才市場,大學學歷成了就業門檻,本科以下學歷的求職者直接被攔在了學歷門檻外,競爭機會被大大削減。

學歷不是萬能的,但是缺少基本的受教育基礎卻是萬萬不能的,“受訪群體處于學歷的邊際效用最明顯的階段,受教育水平每增加一點便能在就業方面多一點優勢。”

課題組建議,對于政府工作而言,加強對未就業青年在知識技能方面的培訓補貼,鼓勵他們參加成人自學考試,提高學歷水平,增強自身能力,能夠在根本上提高他們的就業砝碼。

“困難戶”也是“家庭溝通殘缺戶”

“我們在調查中發現,家庭環境、親子關系、父母觀念等家庭因素對青年人的就業影響不小。”劉惠芬介紹。

家庭社會階層較低是此次受訪對象的普遍特點。在被訪青年父母的職業分布中,產業工人和不便分類的其他從業人員占比最高。

而相較于家庭環境的優劣,父母與子女間關系的好壞對子女的就業情況影響更大。

調研中,課題組選取了5個指標用于測量被訪者的親子關系。結果發現,有29.9%的被訪者與父母關系疏遠,顯著高于社會青年群體的平均水平。

課題組發現,那些長期失業和反復就業的“困難戶”往往也是“家庭溝通殘缺戶”。在他們訪談的3名“家庭和個人收入雙低”的對象中,有兩位來自單親家庭,由父親單獨撫養。而父親與孩子的溝通僅限于日常對話,缺乏深入的內心情感交流。

父母對子女的過度溺愛與保護會影響就業

父母對子女的過度溺愛與保護,也會造成子女的家庭依賴,從而影響其就業。

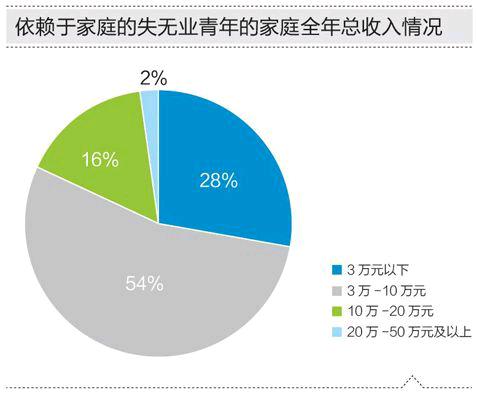

85后的未婚男性是家庭依賴型未就業青年主力軍,他們占到了此次所有調查對象的14.6%。

復旦大學人口資源與環境經濟學博士張一舟曾參與過對這群年輕人的訪談。給他留下深刻印象的是,其中一些年輕人甚至連回答問題都全由父母代勞。

張一舟向本刊記者介紹,這些人大多為獨生子女,從小受父母和長輩的呵護,缺乏獨立自主、吃苦耐勞的精神,對家庭依賴性很強,對求職就業的積極性也不高。“他們每月可以從家庭成員處得到50~5000元不等的資助,成為標準的‘啃老族”。

讓課題組意外的是,在實際調查中,大部分依賴家庭的未就業青年來自并不怎么富裕的家庭。調查顯示,2013年家庭全年總收入低于10萬元的占到了83%(注:2013年全年城鎮居民人均總收入為29547元,這意味著一個三口之家的家庭全年總收入平均在10萬元左右)。

這些家庭中,父母的工資收入不高,甚至已經下崗或退休,沒有穩定的收入來源。但即便如此,父母仍然不愿讓子女干辛苦的工作,寧愿他們在家無所事事,自己則辛苦維持子女的開支。

“所以,青年的就業問題不僅僅是青年自身的問題,也是家長的心態,以及親子之間溝通交流的問題。”劉惠芬說。

“不體面”工作遭冷遇

小徐中專畢業后曾去面試了一份為英孚教育發傳單的工作,因怕遇見熟人會尷尬而放棄了。后來,她又在吉野家餐廳打工兼職了一年多,最終卻也以辭職收場。“我覺得正式做這個工作說出去不體面,是很丟臉的事情,所以就算工資不低,我也不愿做了。”小徐在受訪時說。

職業歧視,是造成青年人未就業的重要原因之一。

根據調查,在就業困難群體中,一半的人愿意成為“營銷人員”,四成愿意做“社區服務人員”,另外,各有三成的受訪者愿意做“零售行業服務人員”和“制作生產類操作人員”,而“餐飲服務人員”因其工作不“體面”,且較為辛苦遭到冷遇,僅有12%的受訪者愿意從事這類職業。

近半數的受訪者認為,“收入待遇”和“工作穩定”最影響自己的就業意愿,其重要性遠高于工作的“發展前景”和“職業興趣”。隨著被訪群體年齡的升高,“收入待遇”的影響程度逐漸降低,而“工作穩定”的影響程度則逐步升高。

在關于就業單位和就業環境的選擇意向的調查中,無危險、有社保的工作更受青睞。對于“工作環境有一定危險”和“工作單位沒有提供社會保險”選擇“放棄”的比例高達66.4%和53.5%。而面對小規模私營企業和沒有做過需要學習的崗位,選擇“接受”的比例最高。

在工資的要求上,對于2500元以下的工資,選擇“放棄”的比例高達45.5%。

課題組認為,低學歷、低技能水平與高就業期望之間的矛盾普遍存在。部分未就業青年對就業崗位、工資待遇等有不切實際的預期,想要從事工資收入高、技能要求高的職業,但本身的學歷與技能不達標。除了對工資的要求,還希望工作不辛苦、離家近等,缺乏對自身和就業市場的客觀認識,“‘眼低手高是這一類型的就業困難群體的關鍵詞。”

課題組組長,復旦大學教授彭希哲特別向《瞭望東方周刊》指出,“眼高手低”的現象在大學畢業生中同樣存在,這也是造成高學歷人群失業的重要原因,“現在中國的勞動力市場實際上是兩個分割的市場。一個是低端勞動力市場,一個是高端勞動力市場。這兩個市場之間是沒有互通的渠道的。”

網絡就業的現象初步顯現

沒有簽訂勞動合同或繳納社保是否就意味著失業和沒有收入?結果并不盡然,因為這其中包含了很多以非全日制、臨時性和彈性工作等靈活形式就業的人員。

“我們現在的就業安排還是比較僵硬的,就業概念基本就是八小時工作制,半日制或者按照小時計算的工作方式總體來說都還沒有發展起來,這在很大程度上約束了一些想要就業,但是沒有那么多完整時間來就業的這一部分人群。”彭希哲分析。

實際上,在此次所有受訪者中,有勞動或投資性收入的占了59.2%。其中學歷越高的受訪者,有勞動或投資性收入的比例也相對較高。高中及以下學歷的為53.6%,大專學歷的為62.6%,本科學歷的為68.3%。另外,有過就業經歷的人員也更有可能有勞動或投資性收入。

課題組在調研中發現,在楊浦區的年輕人中,網絡就業的現象已經初步顯現,有一批青年熱衷于網絡就業和網絡創業(如在淘寶上開網店,做網游代練等)。

但本刊記者采訪的幾位課題組的專家也坦言,目前的就業援助工作中,對于不斷出現的新興就業形式缺乏相應的引導措施,也難以提供合適的政策和服務便利。

就業公共服務哪家強

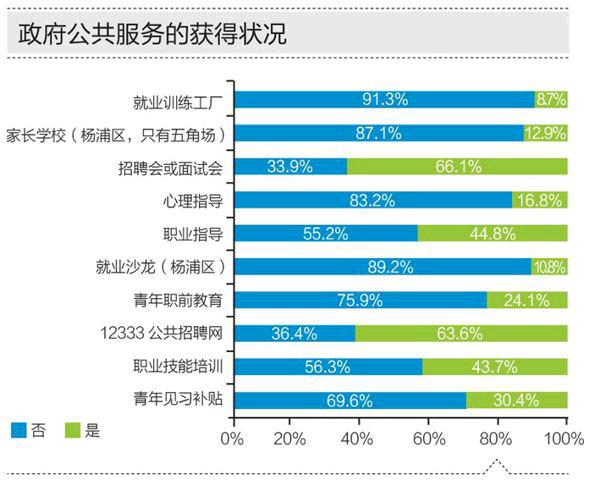

“十二五”以來,楊浦區的就業扶持工作重點發生了轉向,工作資源逐步從大齡失業人員向青年未就業人口傾斜,先后提供了多項公共服務,比如“青年見習補助、職業技能培訓、12333公共招聘網、青年職前教育、就業沙龍、職業指導、心理指導、招聘會或面試會、揚帆家長學校和青年揚帆就業灣(就業訓練工廠)”等。

課題組對這些服務的執行情況作了評估。結果發現,執行情況最好的是執行時間已久,政策較為成熟完善的招聘會(面試會)和12333公共招聘網。

但是,課題組也注意到,招聘會(面試會)和12333公共招聘網雖覆蓋面較廣、但針對性較弱。在受眾中評價較高的反而是近年來新增的一些專業化、個性化、專題化、小型化的公共服務,如就業工廠、就業沙龍、心理指導和家長學校等。

據劉惠芬介紹,未來上海社區就業工作的主體將重新回歸到居委會。

2014年,在參與上海市委1號課題時,上海市人力資源和社會保障局就提出,居委會要明確就業服務職能,安排專人負責社區就業工作。