城市特色認知視角下的創新管理與多重路徑

陳然 何若嵐

導讀:城市特色的消失已經成為我國“城市病”的重要表現。如何重塑和再造城市的特色,已經成為當前學術界的一個熱門話題。圍繞城市特色的建構與管理,很有必要進行三個方面的研究:一是從空間、制度和人本的視角對城市“特色”內涵進行全面解讀,以實現城市特色的再認知;二是從既有城市的實際出發,厘定出城市的特色建設與管理面臨著基礎性劣勢、特色性不足和系統性缺失的障礙;三是從城市管理的視角出發,設計弘揚城市特色發展的多重路徑,以實現城市特色的再造與城市的創新管理。

全球“麥當勞”文化的侵襲、城市經濟功能的無節制擴張、文化發展的同質化和“去本土化”,逐漸成為我國城市特色消失和“千城一面”現象發生的主要“文化病因”。[1]城市特色的消失已經成為當前我國城市發展的主要困境之一,不僅影響城市的健康發展,而且制約了城市未來的競爭力。因此,探索我國城市特色問題不能僅僅停留在硬件與技術層面,而是應該與治理“城市病”和重塑城市競爭力的現實需要相結合。而城市管理者作為城市的“法定代表人”和政策的制定者,在很大程度上影響著城市治理和特色發展的方向。因此,城市管理者對于城市特色的認知程度和管理方式的選擇,也就決定了城市特色建構的可能路徑。本文正是基于城市管理的視角,從城市運營者和管理者的立場出發,研究分析揚州城市特色管理與發展的問題所在,從而找到揚州城市特色管理與建構的新路徑。

一、理論基礎:城市特色的內涵和特征

所謂特色,“一般意義上,是指一事物所具有的突出或獨有的性質和特征。這種特征往往表現出事物的某種外部特征,能夠使人輕易地識別該事物與其它事物的區別”。[2]這一區別不僅賦予了事物存在的合理性,而且構成了事物不斷演進和發展的核心動力。因此,特色使得事物的多樣性成為可能,而這一多樣性又決定了我們對于事物特色的認知必然是多向度的。對于城市特色來說,我們至少可以從空間、制度和人本等三個視角來對其進行認知,從而為城市特色的管理與建構奠定理論基礎。

(一)空間視角下的城市特色:符號化與空間生產

城市首先是一個地域性空間結構,空間的延展性、文化性、差異性和再生產機制使得不同的城市表現出不同的城市形態。自然水系條件下形成的“水城威尼斯”、蘇州的“小橋流水”,集權制度下形成的北京紫禁城和古羅馬斗獸場,皆是城市不同空間形態的表現。因此,城市的空間特色主要涉及自然特色(山水、地形地貌等)和人工特色(建筑、道路、雕塑等)兩種,前者是城市發展的自然結果,形塑了城市的符號化空間;而后者則更多的是人為作用下的空間生產,并賦予了城市空間的文化性和社會性。城市空間特色的符號化具有一定的層次性,具體表現為城市符號核、城市符號叢和城市符號模式等三個層次。城市符號核是指由單一元素構成的城市空間,如紐約的自由女神像、巴黎的埃菲爾鐵塔和上海的東方明珠。這些獨特性的城市符號形成了城市單一化的特色空間,是最簡單的城市特色符號元素。城市符號叢是由多種符號核組成的城市符號群,它們往往以塊狀形態分布,形成城市特色空間區域,如城市歷史文化街區、特色風景旅游區、城市產業園區等。城市符號模式則是由多種城市符號核和符號叢根據某種特定法則或規律所構成的城市特色符號。例如“中國古代都城的方格網狀空間布局特征,是按照中軸對稱原理所形成的完整的城市空間符號”,[3]體現著皇權和嚴格的等級制度。由此可見,城市空間特色不僅具有一定的社會性,還表現出一定的“獨特性與認知性、根植性與成長度、影響度與支撐性”。[4]

(二)制度視角下的城市特色:標準化與行政集權

城市的政治性和行政管理的集權性,決定了城市特色的產生與發展不僅僅是一個技術的過程,更是一個社會的過程。從美學角度來看,城市特色是一個制度和集權導向下公共審美的塑造結果。而城市特色的形成過程往往受到城市規劃的主動干預和行政集權的影響。我們通常所說的城市特色往往是城市規劃視角下的城市特色,是基于城市規劃的內在邏輯而形成的城市功能特色。但是,“城市規劃層面的景觀空間、建筑類型、城市設計等內容無法以空間控制意圖傳遞下去,而且其方法偏重城市功能控制,嚴重缺少對城市特色方面的控制性設定”。[5]與此同時,現代城市規劃制定的法制化過程,又催生了城市建設的各項標準(國家標準、行業標準和相關標準),這些標準雖然為城市建設提供了規范化的依據,但是其較為硬性的各項指標和標準體系也成為城市特色喪失的重要原因。從另外一個層面來看,城市特色是一種公共資源,而公共資源的選擇與分配則要依靠適度的集權來保障。因此,城市特色的塑造過程往往需要一定的行政集權作為保障,從而最大限度調動有效資源的投入。如拿破侖三世時代的巴黎城市規劃建設就是集權制度下的大規模城市特色的塑造過程。這場宏大的規劃實踐,將城市道路、住宅、市政建設和道路設計等都做了全面的設計安排,其中貫穿全城的“大十字”城市道路格局,更是封建集權的象征。總而言之,城市特色的打造是一項系統的社會工程,不僅需要制度化的保障,更需要發揮城市管理者的主導作用。

(三)人本視角下的城市特色:公共審美與文化塑造

城市特色作為城市物質形態特征和社會文化特征的綜合表現,具有藝術美和生活美的雙重特征,這正如亞里士多德所說,“為了生活我們來到城市,為了生活得更好而留在城市”①。因此,城市特色作為一種吸引物,是吸引人們集聚的重要因素。由于審美選擇的公共設定具有明顯的主觀性,城市特色的形成實際上也是大眾參與選擇的過程,也反映著公眾的審美訴求。如2000年美國費城市民發起的針對市政府在傳統風貌街區修建棒球場的行動,從而有效保護了傳統街區的完整性。從另一個層面來看,城市特色是一種典型的文化現象與文化過程。城市自誕生之日起,就深深地打上了文化的印記,因此,城市特色從本質上看也是典型的人類的文化特色,人們在城市中無時無刻地受到文化的熏陶。正如沙里寧所說,“讓我看看你的城市,我就能說出這個城市的居民在文化上追求什么”。從這個意義上說,城市特色的塑造實際上也是城市文化的塑造,如水城威尼斯猶如熱情奔放、性格開朗的西方姑娘,蘇州的“小橋流水”給人的印象則是溫文爾雅的東方姑娘形象。因此,從人本主義視角來看,城市特色反映了公眾的審美訴求,不僅影響著城市文化的塑造,而且其本身已經成為城市文化的重要組成部分。

二、問題厘定:揚州城市特色建設與管理面臨的障礙

揚州的城市人口在2007年首次超過農業人口,城市的發展表現出穩定增長的趨勢。然而,正如其他城市那樣,這種城市化進程的快速擴張主要是依靠投資拉動,而投資拉動型的城市增長,則必然導致城市經濟功能的無節制擴張,從而造成城市建設的“千篇一律”和城市特色的喪失。處在城市化快速發展階段的揚州,也同樣面臨著城市特色建設不足的問題,具體表現在城鎮化發展較滯后、城市特色建設的“反城市”現象和城市特色建設的系統性缺失等三個主要方面。

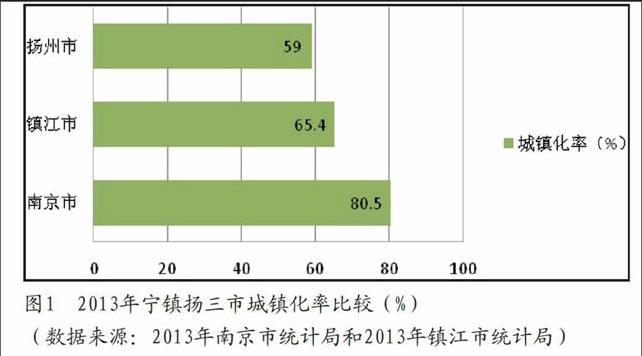

(一)基礎性劣勢:城鎮化水平在區域城鎮空間結構中處于低位

對于一個城市來說,其特色的建構需要建立在一定的基礎上,而城鎮化發展水平就是這一基礎的基礎。城鎮化從本質上說是現代生產和生活方式的實現過程,是社會各項要素在城市空間范圍內的集聚,而這恰是城市特色要素選取的來源。從地域性城鎮空間結構來看,揚州市處在長江三角洲城市群和皖江城市帶承接產業轉移示范區的聯結區域,空間區位優勢非常明顯。但是,揚州的城鎮化水平不僅與蘇南地區城鎮化水平存在較大的差距,甚至低于全省的平均水平,這種與區域空間地位不相稱的城鎮化水平成為揚州城市特色發展的基礎性劣勢。據有關統計,2013年揚州的城鎮化水平不到60%,而同一時期江蘇省的整體城鎮化卻已經達到了64.1%,蘇南地區更是超過了70%。如果從寧鎮揚城鎮空間來看,揚州的城鎮化發展水平也不占據優勢。根據最新統計數據,2013年南京的城鎮化水平達到80.5%,鎮江是65.4%,都明顯高于揚州的城鎮化水平(見圖1)。

由此可見,揚州市的城鎮化水平在區域性城鎮空間結構中處在低位,這在一定程度上限制了揚州市參與區域城市競爭的能力。而城市特色發展的重要目的之一就是提升城市的差異化競爭力,因此,揚州市的特色發展亟需從提高城鎮化水平和整體質量上下功夫,這也是揚州城市向更高水平發展的基本前提。

(二)特色性不足:城市特色建設與管理過程中“反城市”現象

在一定意義上,城市特色構成城市的差異化競爭優勢,也是城市參與區域性分工的核心優勢。為了從激烈的城市競爭中脫穎而出,“城市特色建設與管理已經成為地方主政者的最佳選擇”。[6]但是,城市管理者對于城市特色的片面理解和盲目追求城市政績形象,不僅導致了城市特色建設的雷同化,甚至出現片面追求城市快速更新而導致城市特色遭受無情的滌蕩與侵襲等所謂的“反城市”現象。這樣的問題也同樣出現在揚州城市建設過程中。一個典型的例子就是揚州對于明清古城街區的保護與建設,出發點是為了彰顯古城的歷史文化特色,但是在實際的工作中,由于管理不到位,出現了古城建筑體量、風貌不協調,以及各種假古董和違章建筑對古城肌理的侵蝕。這就導致為了彰顯特色而特色,喪失了城市特色的本來意義,而且造成了很多以“高大上”為主要特征的政績性工程。

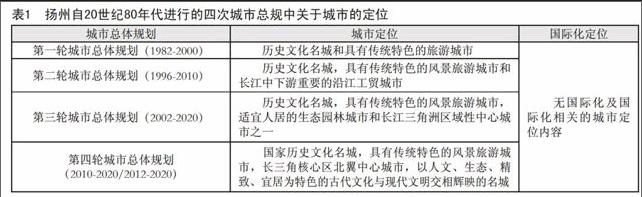

揚州城市特色不足的另一個典型表現是城市國際化定位起步較晚和具有國際性城市特色元素的不足。自20世紀80年代以來,揚州一共完成四輪城市總體規劃,但是卻沒有一次提出與國際化相關的城市定位和發展方向(參見表1)。這表明,揚州的城市管理者在較長一段時期內是缺少國際化的管理視野的。揚州直到2014年才提出“世界名城”的發展口號,與杭州早在2004年就出臺的《推進杭州旅游國際化啟動方案》,晚了整整10年。顯然,隨著全球城市化時代的來臨,城市的特色發展需要具有國際化視野,通過參與全球城市的分工協作,來尋找并確立城市的真正特色,并在激烈的競爭中進一步強化城市的特色競爭力。

(三)系統性缺失:城市特色資源整合不足,碎片化特征明顯

一定的特色資源構成了城市獨特的資源優勢,但是,這些資源只有被進行系統性的整合之后,才能形成城市的特色競爭優勢。因此,“城市的發展不是孤立存在的,而是和整個社會結構尤其是生產方式聯系在一起的,因而城市文化的改造必須有賴于社會的整合。就整體關系而言,文化根植于生產方式。相應地,實現文化的改造,必須進行生產方式的改造”。[7]而對資源進行有效整合正是實現這一生產方式改造的重要方式。對揚州來說,其實并不缺乏特色資源的存量優勢。以揚州文化資源為例,揚州是一座具有2500年建城史的城市,在漫長的歷史發展過程中積淀了豐富的文化遺產資源,包括瘦西湖、何園、大明寺、揚州漆器等耳熟能詳的文化資源。但是,正如其他城市所遇到的資源整合問題那樣,揚州的這些豐富的文化資源在空間分布和文化資本化運作方面首先表現出一定的碎片化特征,對資源的整合利用不足,還沒有形成典型意義上的“城市文化資本”。文化的深度挖掘和文化創新也有待進一步的提升。其次,城市特殊文化符號沒有很好地滲透到城市建筑、公共空間和文化藝術中,系統性和序列化的城市特色文化符號沒有形成。第三,城市對文化資源的資本化和產業化運作明顯不足,具體表現在并沒有很好地將傳統文化元素運用到城市更新的過程中,尤其是文化創意空間和代表城市休閑生活的“第三空間”明顯不足。

三、路徑建構:揚州城市特色管理系統的建構與創新

正如上文所分析的那樣,城市特色的建設與管理是一項管理者主導下的系統性工程,既要注重城市空間特色的營造,又要注重城市公眾審美和文化的塑造。從這一意義來說,城市特色的打造是城市生產生活功能的再造過程。基于這樣的認知,結合揚州城市特色發展的困境,我們提出了實現揚州城市特色建設與管理的五個路徑。

(一)特色資源整合與管理:重塑城市的“自然稟賦”

特色資源是構成城市特色發展的基礎性要素。但是,由于自然環境、制度環境和人文環境等因素的作用,城市特色的保護與發展面臨著資源保護與整合力度不夠的問題,甚至一些地方出現抱著“金飯碗”要飯的現象。因此,揚州需要從制度設計、核心項目引領和城市更新三個方面來重塑城市的“自然稟賦”。在制度設計方面,揚州需要制定和出臺兼顧保護與開發的城市特色建設與管理規定,對諸如城市資源利用和保護,出臺針對性的實施細則,實現城市特色資源的整體性管理。城市特色資源的整合往往需要一個好的核心項目來引領,以最大限度地實現資源的優化整合。以常州市為例,以春秋淹城為核心項目引領,整合淹城遺址的中心和外圍區域資源,形成了新的城市特色空間,沉睡的“歷史資源”被喚醒,碎片化的特色資源被整合。城市特色最終是要通過資源在特定空間內的有機集聚來獲得的,而這一空間集聚過程往往伴隨著城市更新和城市空間再造。因此,揚州應該通過“空間整合”和“空間生產”,進行城市特色資源的集聚化和集中呈現。借助城市更新的契機,對城市特色資源進行有機梳理,將資源整合與空間整合相結合。如杭州市將特色文化推廣融入到城市更新過程,將城市中廢棄的廠房和倉庫改造成了城市創意空間,西湖創意谷和LOFT49作為其中的代表,很好地彰顯了資源整合和創意設計相結合的魅力。

(二)特色空間營造與管理:重拾城市的“歷史底色”

在社會學的意義上,空間區域“視為一個地方”,凱文·林奇將其解釋為“觀察者能夠進入的相對大一點的城市范圍,具有一些普遍意義的特征”。[8]因此,一定的城市空間就是一定的“社會情境”,大多數人都是使用空間概念來組織和確定自己的城市特色意象。從這個意義上來說,可以構成揚州的特色空間,包括歷史空間、生態空間和符號空間。揚州特色歷史空間的營造需要將標志性和開敞性的空間相結合,打造展示型和體驗型的特色空間。在揚州,能夠成為標志性的歷史空間包括古橋梁、街心雕塑、城河水系、歷史古建筑、古城門和園林,這些空間節點可以成為典型意義上的城市“歷史情結”。因此,揚州城市管理者在對歷史空間的營造過程中應遵循承古厚今、漸進更新的原則,對唐子城、宋夾城、明清古城區和城河水系等重點歷史文化空間,進行原真性和可持續性的保護。豐富的水資源也是揚州的一大城市特色,因此,如何將這一水文化空間充分表現出來,對于揚州城市特色發展具有重要的作用。具體來說,揚州可以重點實施“引水入城”工程,強化城市親水空間的營造,并全面整治瘦西湖,實現瘦西湖景區擴容,全景再現“兩堤花柳全依水,一路樓臺直到山”的勝境。在城市特色符號空間打造方面,揚州應該充分發掘“淮揚建筑”的文化元素,如將“淮揚建筑”的青灰陶瓦、“三雕”,以及南秀北雄與陰柔陽剛等建筑風格運用到城市建筑的設計建造中,形成具有揚州地域性的建筑符號要素系統。

(三)精致生活塑造與管理:重綴城市的“詩意性格”

城市作為一種生活方式,具有藝術美和生活美的雙重特征。從本質上說,城市特色營造的根本目的是為城市居民創造一個美好幸福的生活環境,這也是城市的一種理想化訴求。因此,精致生活體系的塑造應該成為城市特色建設的重要組成部分。而一定生活體系的形成則是建立在城市居民長時期積淀的文化性情和生活習慣基礎上的。如北京的皇城根文化性格塑造出北京人獨特的遛鳥、泡茶館的生活習慣;“海派文化”塑造出上海人的時尚、“洋場”、弄堂等生活特色。因此,城市居民特定的生活方式同樣構成城市特色的一部分,甚至在一定程度上成為城市特色保存最“穩定”和具有傳承性的部分。歷史上,揚州就是一個宜居的城市,人們崇尚慢而精致的生活。因此,對于揚州來說,“精致”是最能代表揚州人的生活特色和城市特色。歷史上的鹽商文化和揚州人的精明性格,成為形塑“精致”揚州的重要條件。現階段,揚州城市管理者可以將淮揚菜系和“慢活”休閑生活的打造,作為城市精致生活塑造的重要抓手。淮揚菜系的打造重點應圍繞品牌化和標準化展開,通過加大對餐飲老字號的保護與傳承,打造揚州精致的餐飲品牌。同時,還可以由政府牽頭,設立政府直管的老字號專職管理機構,統一制定淮揚菜系的制作和服務標準,并積極進行國際化的宣傳推廣。同時,揚州城市管理者還需要對城市的休閑服務業進行規范化管理,不斷提升休閑服務的經營特色和服務質量,進而在整體上形塑出揚州“詩意性格”的文化特色。

(四)智識城市建構與管理:再造城市的“永續動力”

“智識城市”②(knowledge city)是20世紀80年代西方發達國家在城市復興和城市發展轉型中誕生的一種城市可持續發展的理論,旨在突破傳統的城市發展模式,強調城市的知識基礎、知識創新和知識產業的發展,以形成城市獨特的競爭優勢。尤其是隨著全球城市化和網絡化的深入,每座城市都變成全球城市網絡中的一個“節點”,都與其他城市存在著一定程度的交互關系。[9]一定程度上,知識創新已經成為決定城市參與全球城市網絡競爭的核心內容。在這樣一個趨勢下,揚州城市的特色發展與管理,同樣需要將“智識城市”的建構作為實現城市轉型和特色發展的主要動力。“智識城市”打造的關鍵是實現城市知識網絡的建構。如早在2004年,歐盟的16個成員國就在荷蘭的鹿特丹發起成立了“歐洲城市知識網絡”(European Urban Knowledge Network,EUKN),進行國家和城市之間的知識交流與共享,從而提升整個歐洲的知識活力。其制定的主要目標包括:“開發知識交流網絡,為決策者提供參考,通過知識交流與實踐加強城市經濟和文化資本,促進城市知識基礎設施建設與發展。”③因此,對于揚州的城市知識網絡建設來說,首先是架構完善的城市知識網絡體系,這一網絡體系既包括基礎性的硬件設施,如咖啡廳、圖書館、博物館、劇院、廣場等在內的公共文化服務設施,提供充足的場地和場所,讓創新思想自由流動;又包括基礎性的軟件設施,如知識信息網絡共享平臺和數字化交流網絡等。其次是培育良好的知識共享文化環境。這是由知識資本的多元特性和多樣化形態所決定的,需要建立城市知識共享文化系統,這一系統必須包含豐富的知識類型、多元化的共享成員、完善的知識及資產管理和完善的知識資本運營等基本要素。第三是建立專門的知識管理組織機構,這是推動知識管理和知識資本成長的重要條件。一般來說,這樣的知識管理機構必須遵循以下幾個基本原則:努力創造長期性的競爭優勢而不是在短期內回報投資,在組織內部建立知識開發流程和知識交易區,強調知識的商業運用價值。

(五)個性化城市管理系統:創新城市的“管理個性”

一般而言,城市管理者的經驗、性格和文化知識結構、管理能力等方面都存在著很大差異。因此,對于一個城市來說,城市管理者如果能夠構建個性化的管理系統,對提升城市特色形象和城市的管理水平將會起到重要的作用。如管理機構是否符合城市發展需求,城市的管理行為是否符合城市的特性和市民的文化個性,政府與市面之間的溝通方式是否通暢。一般而言,城市管理的個性化創造至少應該涵蓋以下一些內容:城市領導者的個性化形象、管理者與市民的個性化溝通方式、政府管理與處理事務的個性化表現、政策發布的個性化協調方式、政府管理服務的個性化語言等。以揚州城市文化形象提升為例,揚州的城市管理者應以建構政府客戶服務型的管理體系為目標,通過建立專家咨詢和介入機制、城市品牌運作機制、城市形象推廣機制、城市快速信息反饋機制和全方位的知識共享機制,來提升揚州城市的“城市文化資本”管理能力和水平。

注釋:

①出自亞里士多德《政治學》卷A章二,原文內容是:“Politics(best states, utopias, constitutions, revolutions)When several villages are united in a single complete community , large enough to be nearly or quite self-sufficing, the state comes into existence, originating in the bare needs of life, and continuing in existence for the sake of a good life. And therefore, if the earlier forms of society are natural, so is the state, for it is the end of them, and the nature of a thing is its end. For what each thing is when fully developed, we call its nature, whether we are speaking of a man, a horse or a family. Besides, the final cause and end of a thing is the best, and to be self-sufficing is the end and the best.”

②“智識城市”同“知識城市”,是由知識管理運動之父和知識資本(intellectual capital)理論的奠基人、瑞典大學雷夫·艾德文森(Leif Edvinsson)首先提出來的,在他看來,知識城市是一個有目的鼓勵和培育知識的城市。

③UKN. European Urban Knowledge Network [EB/OL].www. eukn. org.

參考文獻:

[1]劉士林.特色文化城市與中國城市化的戰略轉型[J].天津社會科學,2013(1):122.

[2]馬武定.論城市特色[J].城市規劃,1990(1):31.

[3]段進.城市空間特色的符號構成與認知——以南京市市民調查為實證[J].規劃師,2002(1):74.

[4]楊俊宴.城市空間特色規劃的途徑與方法[J].城市規劃,2013(6):68-69.

[5]王世福.城市特色的認識和路徑思考[J]. 規劃師,2009(12):20.

[6]齊康.文脈與特色:城市形態的文化特色[J].城市發展研究,1997,4(1):20-24.

[7]豐子義.現代化的理論基礎——馬克思現代社會發展理論研究[M].北京:北京大學出版社,1995.288.

[8]凱文·林奇.城市意象[M].方益萍,何曉君,譯.北京:華夏出版社,2001.50.

[9]陳然,張鴻雁.特色文化視角下的城市軟實力建構——以滬寧杭為例[J].城市問題,2014(12):23.

責任編輯:張 煒